artscapeレビュー

高嶋慈のレビュー/プレビュー

コレクション1 80/90/00/10(後編)

会期:2023/06/24~2023/09/10

国立国際美術館[大阪府]

(前編から)

後編では、「ポップカルチャーの引用を通したジェンダー批評」という軸線のバトンを受け取りながら、今回のコレクション展出品作品ではないが、同館のコレクションを通して、さらにジェンダーやセクシュアリティを語り直す視座の可能性について考える。

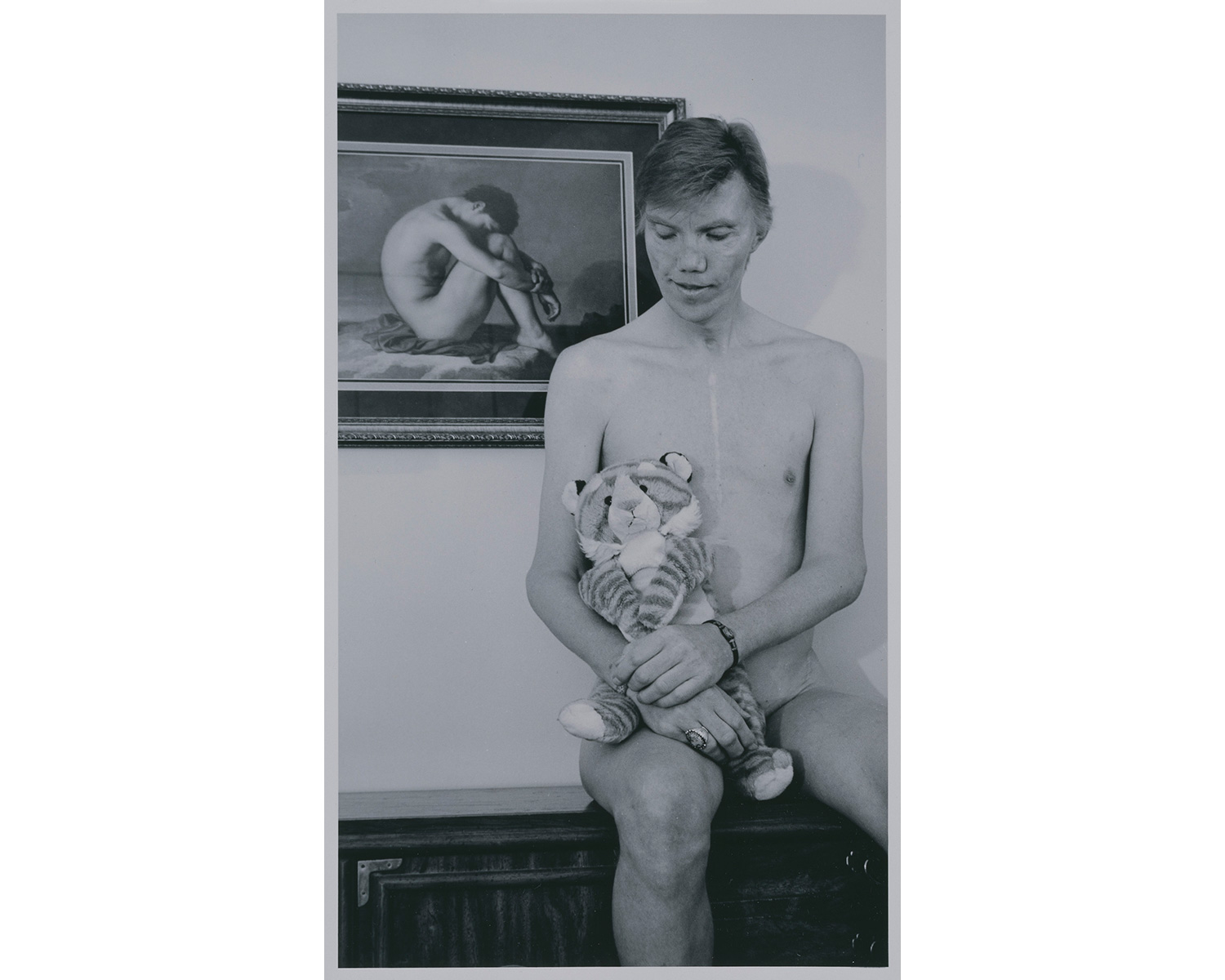

例えば、1984年からファット・フェミニズム(肥満受容)運動に関わったローリー・トビー・エディソンの代表作「Women En Large」シリーズは、太った女性たちが室内でくつろいだり、野外で堂々と自信に満ちて佇む姿をモノクロのヌードで撮影し、「肥満=醜」という美の基準や社会的抑圧を問い直す。同様に、「Familiar Men」シリーズでは、人種や年齢、体格の異なる親しい男性たちをモノクロのヌードで撮影。穏やかさ、繊細さ、(入れ子状に写った若い男性の裸体画が示唆する)セクシュアリティの暗示など、社会的に構築された「男らしさ」や社会的属性を示す衣服を取り去った姿を親密な視線で見つめ直す。

ローリー・トビー・エディソン《トレーシー・ブラックストーン&デビー・ノトキン》(1994)、国立国際美術館蔵

ローリー・トビー・エディソン《カール・ミヒャラック》(1997)、国立国際美術館蔵

また、鷹野隆大のモノクロの写真作品《ヨコたわるラフ(1999.09.17.L.#11)》(1999/2020)は、ふくよかな男性が、アングルの《グランド・オダリスク》を思わせる優美なポーズで横たわるヌードである。背中から臀部にかけての曲線や脂肪の柔らかさを強調した構図は、既成の「男らしさ」を脱臼させると同時に、ゲイとしての視線の主体性の回復でもある。「ヘテロセクシャルの男性が女性に欲望の視線を向ける」構造を踏襲しつつ戦略的に介入して書き替えることで、西洋美術史における「ゲイ男性の眼差しの抑圧」を露呈させる。

鷹野隆大《ヨコたわるラフ(1999.09.17.L.#11)》(1999/2020)、国立国際美術館蔵

沖縄の路上を中心に、特異な風貌の人々を強烈な色彩とともに写し取る石川竜一は、「絶景のポリフォニー」シリーズ(2011-2014)が所蔵されている。ドラァグクイーンやキスを交わす女性同士を捉えたスナップショットは、沖縄という地理的位置に加え、クィアという点で二重の周縁性をもつ。

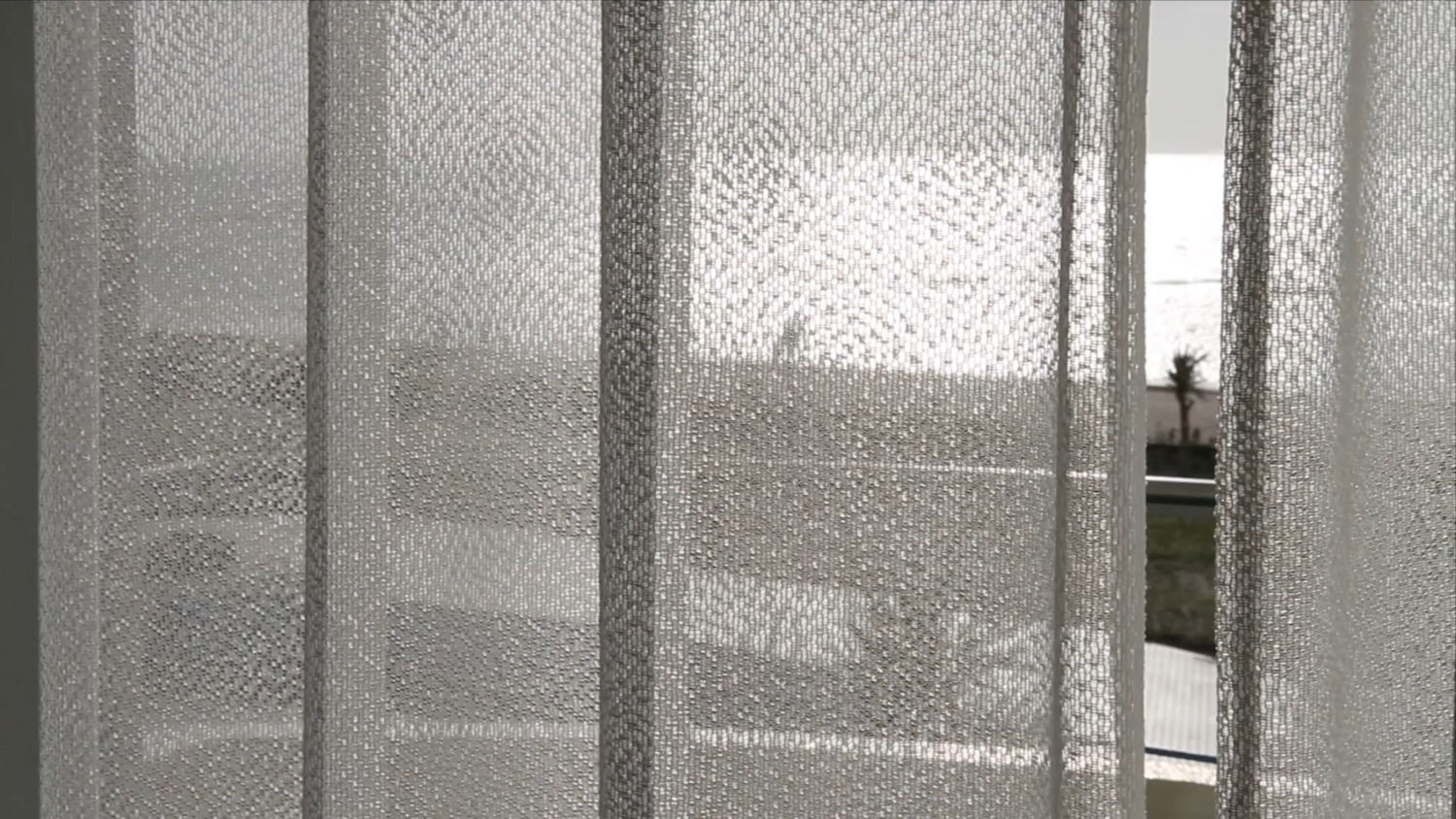

同様に、「沖縄でクィアとして生きること」という二重のマイノリティ性を、個人史的な物語や「沖縄/日本/アメリカ」の複雑な関係性とともに語るのが、ミヤギフトシである。「American Boyfriend」プロジェクトのなかの映像作品《The Ocean View Resort》(2013)では、アメリカから故郷の沖縄へ戻った主人公の語りが、同性の友人Yにかつて抱いた淡い恋心と、戦争捕虜だったYの祖父と米兵との関係という2つのエピソードを往還し、詩的に展開する。2つのエピソードをつなぐのが、「レースのカーテン/フェンスを隔てつつ、ベートーヴェンの弦楽四重奏を聴く親密な時間を共有する」という経験だ。今は寂れたリゾートホテルのある島で、日本兵による住人の虐殺事件や上陸した米軍へのゲリラ戦が起きたことを語るY。島に漂着した日本兵で米軍捕虜となったYの祖父が、フェンスを隔てて、ある米兵と同じ音楽を聴いて過ごした親密な時間の記憶。その美しい旋律は、主人公とYをレースのカーテン越しに再び包み込む。「主人公とY」「Yの祖父と米兵」をそれぞれ隔てる「レースのカーテン/フェンス」は、国家・民族・軍事的分断線であると同時に、異性愛/クィアという境界線でもある。「沖縄出身のゲイ男性/ヤマトンチュの血を引くY」のあいだには、「沖縄/日本」という政治的力学に加え、「クィアへの抑圧/ヘテロ男性の優位性」というセクシュアリティの支配構造が多重的に横たわる。「南国のリゾート」のイメージの影に埋もれた沖縄戦の記憶と、男性どうしの親密な関係性。二重の抑圧と傷はいまだ癒されえぬものであること、そして回復への希求を、「病癒えし者の神への聖なる感謝の歌」という弦楽四重奏のタイトルが示唆する。恩寵のように美しい主題が反復される楽曲の構造を活かし、「この箇所好きなんだ」という台詞が「アメリカ兵からYの祖父へ」「Yから主人公へ」と繰り返されることで、過去と現在がさまざまなズレをはらみながら波のように重なり合う時間が刹那的に訪れる。

石川竜一『絶景のポリフォニー』より(2011-14)、国立国際美術館蔵

「コレクション1 遠い場所/近い場所」展示風景(国立国際美術館、2022)[撮影:福永一夫]

ミヤギフトシ《The Ocean View Resort》(2013)、国立国際美術館蔵

そして、ベトナム難民という出自をもつヤン・ヴォーも、「ベトナム/アメリカ」の歴史的関係性、移民・難民、移動や輸送、ミュージアム批判といった大文字のナラティブのなかに、個人史や私的なセクシュアリティについての暗示を埋め込み、断片化された事物の連想を通して、極めて抑制された語り口で提示する。同館での個展「ヤン・ヴォー ーォヴ・ンヤ」(2020)では、例えば、のちにアポロ1号の乗組員として事故死した宇宙飛行士の身体を断片的に捉えた抽象的な写真が、アメリカの宇宙開発と同時期のベトナム戦争をネガとして浮かび上がらせつつ、ギリシャ神話のアポロ像をはじめ、切断された歴史的彫刻へとつながっていく。切断された彫刻の胴体や手足が詰め込まれた木箱は、「安い労働力」として輸出される移民や、輸送用コンテナに身を潜めて越境する難民、非人道的な収容を示唆する。同時に、断片化された身体パーツや、滑らかな大理石の白い表面がもつフェティッシュさは、ヴォー自身の甥でありミューズでもあるグスタフの身体を捉えた写真とあいまって、私的なセクシュアリティを暗示する。だがそこには、手足を切断されるような痛みや、木箱やスーツケースに押し込めて隠そうとする抑圧作用がもたらす苦痛があるのだ。収蔵作品《無題》(2019-2020)では、鏡張りのパネルで囲まれた仮設空間の中に、大理石の青年像のトルソが台座代わりの木箱の上に置かれ、グスタフのうなじや背中の稜線を捉えたポートレイトが向き合う。

ヤン・ヴォー《無題》(2019-2020)、国立国際美術館蔵 [Courtesy of the artist and Take Ninagawa, Tokyo]

「ヤン・ヴォー ーォヴ・ンヤ」展示風景(国立国際美術館、2020)[撮影:福永一夫]

このように、「沖縄/日本/アメリカ」「ベトナム/アメリカ」という政治的力学のなかに、個人史的な物語やホモセクシュアリティを織り込んで語り直すミヤギとヴォーの繊細な手つきを経由して、再びコレクション展冒頭の村上に戻ると、その「日本/アメリカ」という二項対立は非常にマッチョで攻撃的な男性性を帯びていることが改めて浮き彫りになるだろう。「FATMAN」「LITLLE BOY」という名称すら、すでに明確に男性ジェンダー化されている。

だが、「日本/アメリカ」という戦後構造の単純な二項対立には「沖縄」という第三項が抜け落ちており、さらに米軍の出撃基地となった「沖縄」を介して、「ベトナム」が射程に入ってくる。「プラモデル、特撮、戦闘アニメなど戦争に親和的な男性向けサブカルチャー」という村上作品の文脈には、支配的な「男性の物語」からこぼれ落ち、半ば不可視化され、抑圧されてきたものが何重にもあることが、ミヤギとヴォーの作品を併置することで見えてくるのではないだろうか。

公式サイト:https://www.nmao.go.jp/events/event/collection20230624/

関連レビュー

コレクション1 80/90/00/10(前編)|高嶋慈:artscapeレビュー(2023年07月15日号)

コレクション1 遠い場所/近い場所|高嶋慈:artscapeレビュー(2022年08月01日号)

ヤン・ヴォー ーォヴ・ンヤ|高嶋慈:artscapeレビュー(2020年07月15日号)

2023/06/23(金)(高嶋慈)

コレクション1 80/90/00/10(前編)

会期:2023/06/24~2023/09/10

国立国際美術館[大阪府]

国立国際美術館の昨年度の新収蔵品のお披露目を軸とするコレクション展。目玉となるのが、初収蔵となる村上隆の巨大な絵画作品《727 FATMAN LITTLE BOY》(2017)だ。国内に所蔵される村上作品としては最大級のサイズ。「サブカルチャーの引用」「ポップ」「キャラクター」「美術史の引用・アプロプリエーション」といった村上作品のキーワードを起点に、1980年代から2010年代までの現代美術を紹介する。展覧会タイトル「80/90/00/10」は単線的に時間が進むイメージを与えるが、2010年代から90年代を通過して80年代へと遡行しながら、「ジェンダー」というもうひとつの軸線が浮上していく構成だといえる。

まず観客を出迎えるのが、村上の《727 FATMAN LITTLE BOY》。村上の代表的なキャラクター「DOBくん」が、絵巻物を参照した様式化された雲に乗り、威嚇するように牙をむく。グラフィティを思わせる背景には、長崎と広島に落とされた原子爆弾のニックネーム「FATMAN」「LITTLE BOY」と、「SHOVE IT ALL IN(みんなくたばれ)」というスラングが書かれている。同じ展示空間には、引き延ばした漫画のコマや映画『グレムリン』(1984)のキャラクターの画像をそれぞれシルクスクリーンで複製したロイ・リキテンスタインとアンディ・ウォーホル、『スーパーマン』の漫画に登場する架空の未来都市をモチーフに彫刻化したマイク・ケリーの作品が並ぶ。「ポップカルチャーの引用」という手法を文脈づけるとともに、その「アメリカのポップカルチャーの受容経験」が戦後日本の自己形成に憧れと強烈なコンプレックスをもたらしたことを示唆し、村上作品の生まれた土壌を補強する。

展示風景

続く展示空間は、村上に加え、「80~90年代の(男子向けの)サブカルチャーを参照した作家」を概観する。日本のプラモデルメーカー「タミヤ」の看板の引用やタミヤ製のプラモデルの兵隊を使用した、村上の初期作品(東京国立近代美術館の所蔵および寄託)。鉄腕アトムを思わせる目鼻のないキャラクターを描いた絵画や、発砲スチロール製の犬が載ったラジコンカーの彫刻をつくった中原浩大。ヤノベケンジの《アトムカー(黒)》(1998)は、コインを入れて実際に走らせることができるが、放射線を10回感知すると止まってしまう。スーパーカーブームのなかで育った國府理の初期作品《Tug Tricycle》(1995)も、重い荷物を牽引可能な三輪車で、実際に可動性を備えている。

展示風景

このように、プラモデル、鉄腕アトム、クルマといった「男子向けのサブカルチャー」の集合とは対照的に、次の展示空間には、少女漫画を参照した西山美なコの絵画作品が展示され、サブカルチャーがジェンダーによって領域化されている構造を突きつける。「デ・ジェンダリズム~回帰する身体」展(1997、世田谷美術館)で発表された《Looking at you》では、輝く大きな瞳、小さな口、細い首、カールした色とりどりの髪にドレスを着た少女たちの肖像が並び、少女性や美の基準を誇張すると同時に、観客を見つめ返す。観光名所の顔はめパネルを少女漫画風に置き換えた《ようこそあなたのシンデレラ・キッチュS》(2004)では、少女漫画の読者がキャラクターに自己投影することで、「王子様と結ばれる(べき)」という夢の世界かつ異性愛規範が強化されること、しかしそれは書き割りのように薄っぺらい虚構にすぎないことが暴かれる。

西山美なコ《Looking at you》(1997)

この西山作品の奥に、スクール水着やセーラー服を着た「美少女」たちが滝で水と戯れるさまを描いた会田誠の巨大な絵画《滝の絵》(2007-2010)が置かれることで、「少女と消費文化」という西山作品の文脈は、90年代がブルセラブームや援助交際など「少女の性的消費化」が加速した時代でもあったことを改めて意識させる。

展示風景

こうしたジェンダーとポップカルチャーに対する批評は、さらに奥の展示空間で、80年代へと時間を遡行するかたちで展開される。森村泰昌、シンディ・シャーマン、アストリッド・クライン、やなぎみわ、ローリー・シモンズ、シェリー・レヴィーンら、アプロプリエーションやコンストラクティッド・フォトの手法を用いる作家たちだ。架空の映画のヒロインに扮したシンディ・シャーマンの写真作品の隣には、ブリジット・バルドーの切り抜きに「私はしゃべらない、何も考えない」というテキストを添えたアストリッド・クラインのコラージュ作品が置かれ、「映画」という大衆文化における表象の不均衡性を示す。構築された女性像の虚実の曖昧さや不気味さは、人工的な空間にエレベーターガールたちがマネキンのように佇むやなぎみわの写真作品を経て、ローリー・シモンズの写真作品では被写体が文字通り「人形」となる。色調やライティングを誇張したバスルームやリビングでポーズをとる人形の女性たちは、映画のワンシーンのようにも、窃視的なショットのようにも見える。

左:アストリッド・クライン《無題(私はしゃべらない、、、)》(1979) 右:シンディ・シャーマン《無題 #129》(1983)

左より:ローリー・シモンズ《ブルー・ウーマン/ブルー・ウォーター》(1983)、《レッド・バスルーム》(1983)、《ペイル・ブルー・リビング・ルーム》(1983)

右:やなぎみわ《アクアジェンヌ イン パラダイス II》(1995)

ただ、渋谷の街頭を精緻に写したトーマス・シュトゥルート、昭和の団地の光景をシュールなアニメーションで描いた束芋、精巧な植物の木彫を空間に溶け込ませる須田悦弘、牛乳箱を「貸し画廊」に見立てた小沢剛を紹介する終盤は、焦点がぼけて失速を感じた。ポップカルチャーの引用を経て、ポップカルチャーが再生産するジェンダーの構造への批評という軸線を、さらに掘り下げる余地が同館のコレクションにはあるのではないか。後編では、「展覧会レビュー」の枠を逸脱するが、同館コレクションを通してジェンダーやセクシュアリティを語り直す視座の可能性について考えてみたい。

(後編に続く)

公式サイト:https://www.nmao.go.jp/events/event/collection20230624/

関連レビュー

コレクション1 80/90/00/10(後編)|高嶋慈:artscapeレビュー(2023年07月15日号)

2023/06/23(金)(高嶋慈)

リニューアルオープン記念特別展 Before/After(後編)

会期:2023/03/18~2023/06/18

広島市現代美術館[広島県]

本稿の前編でみたように、「Before/After」展は、美術館の建築構造をベースとして、おおむね、「A棟=建築と作品の保存修復・ケア」「B棟=カタストロフィの前後の時間、館のアイデンティティとしてのヒロシマ」という2つの軸線で構成される。解説パネルに加え、作品どうしの関連キーワードをハッシュタグ群として壁に提示するなど、非常にわかりやすく設計されている。だが、そうした「わかりやすいキュレーション」を一見撹乱するように、1970年代の3点のビデオアートが飛び石的に置かれていることに留意したい。A棟とB棟の展示室の入り口と出口にそれぞれ置かれた3台のブラウン管モニターは、主張しない「小ささ」や作品自体の地味さの一方で、物質的な存在感を強調する。これらの離れた点と点をつなぐことで、「点線で引かれたC軸」と呼びうる、もうひとつの軸線が浮かび上がってくるのではないか。

展示風景 [撮影:来田猛]

1点目は、A棟の展示室入り口に置かれたデニス・オッペンハイムのビデオ作品である。《2ステージ・トランスファー・ドローイング(未来の状態への前進)》(1971)では、上半身裸のオッペンハイムの背中に、彼自身の息子がペンでゆっくりとドローイングを描き、オッペンハイムは背中に伝わるペンの感覚だけを頼りに、目の前の壁に貼られた紙にドローイングを「転写」する。《2ステージ・トランスファー・ドローイング(過去の状態への回帰)》(1971)では、父と息子が入れ替わり、父が息子の背中に描いたドローイングが、息子によって壁に「転写」される。「触覚を介した目隠し状態のドローイング伝言ゲーム」であり、2つのドローイングは、「行為の伝達」「再現」がはらむズレを可視化する。またここには、息子にとっての父(=自分自身の未来の姿)と父にとっての息子(=自分自身の過去の状態)という時間的な相似形がある。「未来」に向けた伝達と、「過去」への回帰は、自己同一性とともに差異をはらむ。この事態は、作品を「未来」へ伝えるための修復措置や交換補充、そのために制作当時の状況の調査など「過去」へ遡及するといった、「保存修復」の問題としてパラレルに読み替えることができる。あるいは、「背中に描かれたオリジナル」はすぐに消え去るが、「別の世代によって別の媒体に伝達されたコピー」は物質的に残ること。このように、オッペンハイムのビデオ作品は、このあとに続く展示室のテーマをメタフォリカルに予告してもいる。

デニス・オッペンハイム《2ステージ・トランスファー・ドローイング(過去の状態への回帰)》(1971)

2点目は、B棟地下展示室の入り口に置かれたダラ・バーンバウム《テクノロジー/トランスフォーメーション:ワンダーウーマン》(1978-1979)だ。主人公の普通の女性が「ワンダーウーマン」に変身して敵と戦うアメコミのテレビ番組を引用し、フェミニズム的視点から映像の消費文化を批評する。視聴者が待ち望む、お約束の「変身シーン」が執拗に反復され続けることで、「ハイライト」の希少価値を無効化し、物語の文脈から切り離し、スペクタクルの空虚さを露呈させる。「変身」のたびにきらめく閃光と、同じく反復される爆発シーンの火焔。その奥に、核爆発の瞬間を描いた岡本太郎らの絵画、広島市内の夜空の花火を描いた木版画やキノコ雲の表象が続くことで、「閃光と爆発の瞬間」をひたすら反復するバーンバウムのビデオ作品は、「宙吊りにされた視聴者のカタルシス」から「トラウマ的な記憶の反復」へとメタフォリカルに変容していく。

左より:岡本太郎《明日の神話》1号原画(1967)、 ダラ・バーンバウム《テクノロジー/トランスフォーメーション:ワンダーウーマン》(1978-79)、

井上覚造《地球は終りぬ》(1956) [撮影:来田猛]

そして、3点目は、同じ地下展示室の出口に置かれたジョン・バルデッサリ《芸術制作中》(1971)だ。何もない空間に立ったバルデッサリが、ポーズを変えながら「芸術制作中(I am making art)」とつぶやき続けるだけの映像である。コンセプチュアル・アートのトートロジー性や「退屈さ」、既存のアートの否定(その究極の形としての「何もしないこと」)が「アート」として成立してしまう反芸術的態度、身体に過激な負荷をかけるボディ・アートなど、同時代的潮流に対する何重もの皮肉として解釈できる。だが、この作品が「ヒロシマ」「フクシマ」を扱う作品群の最後に置かれたとき、別のメタメッセージを帯び始める。「芸術制作中」という現在進行形の宣言は、「前/後」と明確に切り分けられない時間の連続性のなかに私たちがいること、そして表象不可能性や「当事者/非当事者」の分断の前に立ち尽くして何もしないのではなく、「それでもアートの制作に終わりはない」と力強く宣言すべきであることを示すように見える。

展示風景 [撮影:来田猛]

ジョン・バルデッサリ《芸術制作中》(1971) [撮影:来田猛]

このように、3つのビデオアート作品は、伝達やコピーが生む差異、反復、現在進行形という3つの異なる「時間」の位相を提示することで、「前/後」という時間の切り分けや直線的に進む時間という近代的意識を自己批評する。一方、3点それぞれは各展示室のテーマとメタ的に共鳴し、補強する役割を担う。そして点と点をつなぐことで、「ビデオアートの戦略的な読み替え」のアクロバティックな操作という、もうひとつの軸線が見えてくる。一見すると「わかりやすいキュレーション」を撹乱的に裏切るようで、実は自己批評を書き加えつつ、最終的に裏書きして支えるという、非常に重層的な構成だった。

公式サイト:https://www.hiroshima-moca.jp/exhibition/beforeafter

関連レビュー

リニューアルオープン記念特別展 Before/After(前編)|高嶋慈:artscapeレビュー(2023年07月15日号)

2023/06/18(日)(高嶋慈)

リニューアルオープン記念特別展 Before/After(前編)

会期:2023/03/18~2023/06/18

広島市現代美術館[広島県]

2020年12月から約2年3カ月にわたり、大規模な改修工事による長期休館を終えた広島市現代美術館。「リニューアルオープン記念特別展 Before/After」では、文字通り「前」と「後」をテーマに、美術館自体がどう変わったのか、経年変化と保存修復、核によるカタストロフィの前後の時間に焦点を当てている。コレクションをベースに、若手作家を中心とする新作を加え、45組の作品を全館に展示。加えて、建築模型、図面、記録写真・映像、新旧のデザイン比較などの資料や解説パネルも並び、大ボリュームの内容だ。

展示風景 [撮影:来田猛]

展示風景 [撮影:来田猛]

本展を企画した学芸員の角奈緒子は、休館前の2019年に開催された「開館30周年記念特別展 美術館の七燈」に関わっている。美術館自身の軌跡、使命や機能、課題を照らし出す7つの導きの灯として、「観客」「建築」「ヒロシマ」「保存修復」「資料と記録」「リサーチと逸脱」「あいだ」といった切り口を設定した。本展ではこのうち、「保存修復」と「ヒロシマ」が2つの軸となっており、続編的な位置づけといえる(「美術館の七燈」展において館の歴史のリサーチから作品を展開させた田村友一郎が、さらに「自作の続編」をつくるという遊び心に満ちた仕掛けもある)。

同館の建築は、中央のエントランスの円形空間から、左右に2つの棟が伸びている。本稿では、展示室A-1~4のある右翼を「A棟」、展示室B-1~3のある左翼を「B棟」と便宜的に呼称する。A棟の第一展示室では、「館のリニューアルを紹介する資料展示」が出迎える。エレベーター増設、だれでも多目的トイレ・ベビーケアルーム・キッズスペースの新設といった来場者の利便性を高める改修。展示室の照明のLED化、両翼の屋根や床を張り替えて防水・排水性を高めるなど、建築や機能のメンテナンス。

続いてA棟では、非耐久的な素材を用いた作品の保存修復と、「保存修復」それ自体をテーマとする現代美術作品が並ぶ。前者は、「美術館の七燈」でも課題として取り上げられていた田中功起の初期作品《everything is everything》(2005-2006)。劣化しやすいプラスチック製の日用品・消耗品と、その「逸脱的使用」を収めた映像で構成される。本展では、田中と学芸員が実際に展示室に構成物を配置しながら、劣化した物の交換補充や再展示についての指針を話し合い、そのプロセスの記録映像を「インストラクション」として並置した。また、後者の「保存修復」自体を主題化した作品としては、ブロンズ彫刻の保存修復工程をニンジンに施す髙橋銑、壊れた日用品を薄い布でくるみ、傷やヒビ割れの部分を絹糸で縫い合わせるように刺繍する竹村京らが並ぶ。

田中功起《everything is everything》(2005-06) [撮影:来田猛]

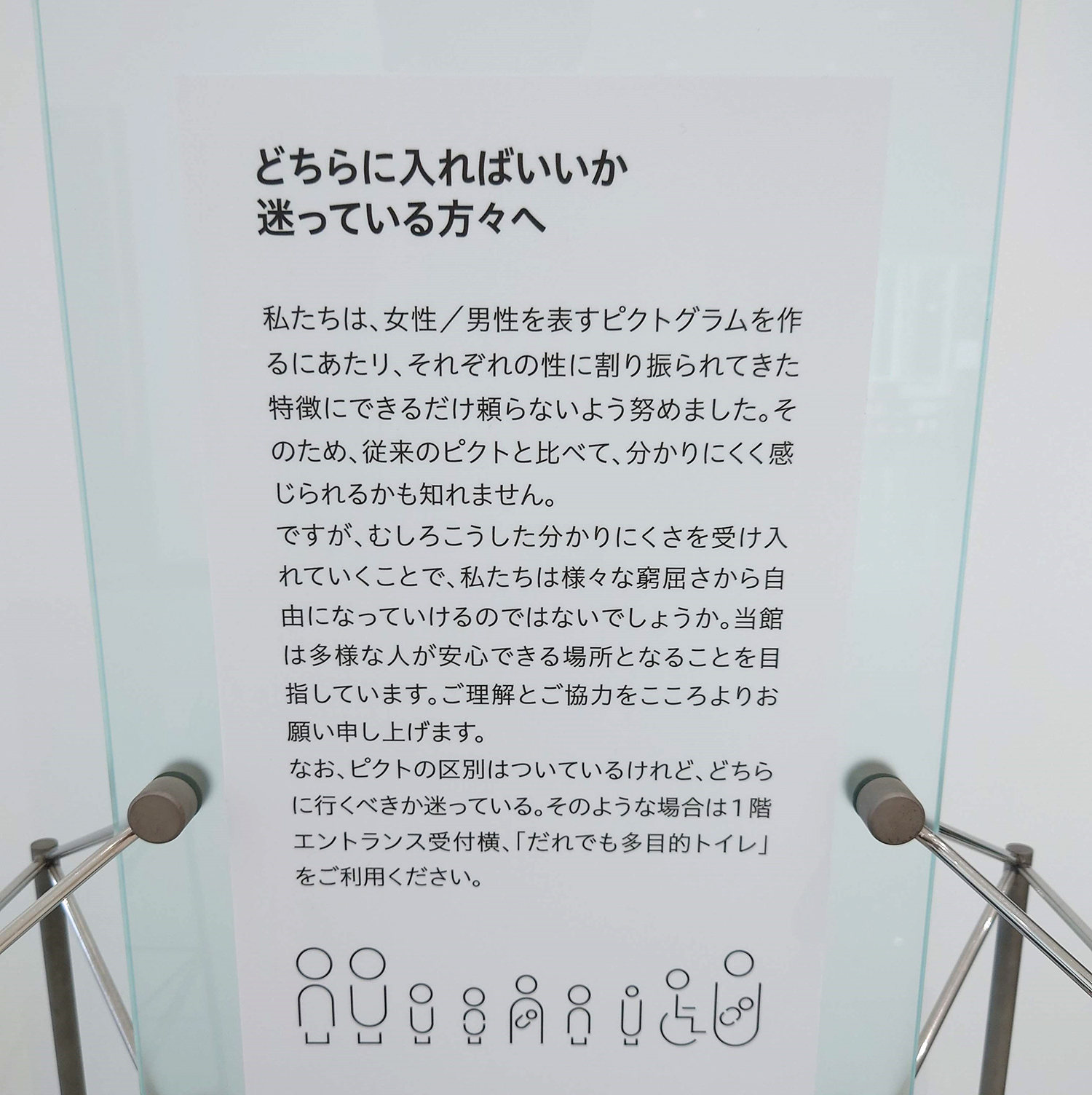

このように、時間作用が建築/作品にもたらす劣化にメンテナンスを施し、時代に応じた新陳代謝を促す営みは、「ケア」の領分といえる。そして来場者へのケア・配慮として、ピクトグラムのデザイン更新のなかでも、画期的な試みとして特に注目したいのが、トイレのジェンダー記号である。「それぞれの性に割り振られてきた特徴にできるだけ頼らないよう努めました」と解説パネルが述べるように、「女性=赤、スカート、Aライン」/「男性=黒や青、ズボン、Iライン」という差別化を排し、あえて「わかりにくい」ピクトグラムを採用している。だが、来場者を立ち止まらせる「わかりにくさ」こそ、公共空間がいかに既存のジェンダー秩序を視覚的に強化・再生産しているのかについての自覚を促す。「どちらに入ればいいか迷っている方々へ」というパネルの呼びかけは、むしろ「普段は決して迷うことがない人」に「なぜ自分は迷わないのか」という見えない特権性を自覚させ、「迷わざるをえない状況」を強制的に擬似体験させるためにこそある。

トイレのピクトグラム変更についての解説パネル

一方、B棟への橋渡しとなるのが、新規収蔵のお披露目となるシリン・ネシャット《Land of Dreams》(2019)。アメリカ先住民の居住地であり、原爆を開発したロスアラモス国立研究所や核実験場のあるニューメキシコ州で撮影された。若いイラン人の美術学生を主人公とする2チャンネルの映像では、「夢の収集」という非現実的な作業を通して、左右のスクリーン、夢と現実、自己と他者、研究所/アーカイブ、ネシャットの出身地のイランとアメリカといったさまざまな境界が交錯。「悪夢として語られる、核開発がもたらしたトラウマ」と、記憶を管理・抑圧する権力機構を詩的にあぶり出していく。

シリン・ネシャット《Land of Dreams》(2019) [撮影:来田猛]

そして、反対側のB棟では、核によるカタストロフィの前/後に焦点を当て、「ヒロシマ」の表象や記憶の継承という自館のアイデンティティを再確認する。鉄腕アトムをデザインソースとする放射線感知服《アトムスーツ》を着てチェルノブイリに赴いたヤノベケンジ。キリストの血の象徴であるワインをカラーフィルター代わりにして広島市街を撮影し、「真っ赤に染まる現在の都市風景」のなかに「被爆直後の燃え上がる市街地」を二重写しのように幻視させる和田礼治郎。地下に降りると、岡本太郎《明日の神話》1号原画、原爆開発にまつわるアメリカ各地の風景に「極小のキノコ雲」を出現させる蔡國強、絵本『おこりじぞう』で知られる四國五郎の原画やスケッチ、原爆ドームと周囲の景観を定点観測的に撮影した土田ヒロミらが続く。同館の毎夏のコレクション展の恒例テーマの拡張版といえる。

展示風景 [撮影:来田猛]

特筆すべきは、終盤の石内都の新作写真だ。原爆資料館所蔵の遺品をカラーで撮影した「ひろしま」シリーズではなく、2019年に台風で浸水被害を受けた川崎市市民ミュージアムに収蔵されていた自作を再撮影した「The Drowned」シリーズを展示。浸水し、カビに侵され、ただれた皮膚やかさぶたを思わせる写真の表面は、「被爆者の傷ついた皮膚」のメタファーとしての衣服を想起させる。同時に、「災害による作品の損傷と破壊」はA棟のテーマへと円環的につながり、「ケアの場所としての美術館」を再浮上させていく。

(後編に続く)

石内都《The Drowned #1~6》(2020-22) [撮影:来田猛]

公式サイト:https://www.hiroshima-moca.jp/exhibition/beforeafter

関連レビュー

リニューアルオープン記念特別展 Before/After(後編)|高嶋慈:artscapeレビュー(2023年07月15日号)

石内都展「見える見えない、写真のゆくえ」|高嶋慈:artscapeレビュー(2021年06月15日号)

開館30周年記念特別展 美術館の七燈|高嶋慈:artscapeレビュー(2019年06月01日号)

美術館とコレクション──開館30周年記念特別展「美術館の七燈」|角奈緒子:キュレーターズノート(2019年04月01日号)

2023/06/18(日)(高嶋慈)

香川裕樹「置いたものを見る方法」

会期:2023/05/03~2023/05/27

NEST[大阪府]

関西で活動するアーティストやクリエイターによって2020年4月に立ち上げられた「Birds」。これまではインタビューサイトとしてオンライン上で活動してきたが、今年2月に拠点として「NEST(ネスト)」を大阪の寺田町にオープンした。この新スペースでの初の展覧会が本展である。NESTは活動方針として、ただ展示するための場所ではなく、作品制作のための実験的な試みを行なう環境づくりを目指している。本展は、アーティストの香川裕樹が既製品や日用品を会場に持ち込み、試行錯誤しながら組み立てていく搬入期間を約1ヶ月間設けて開催された。

ビルの一室にある会場に入ると、空間をほぼ占めるように、祭壇のような、あるいは建築マケットのような構造体が置かれている。構成要素はすべて、100均ショップやホームセンターで買える、規格化された安価な大量生産品だ。作家の手の痕跡を加えず、規格サイズの既製品だけを用いることで、どれだけ自由を創出できるか。一方、規格化された単位の反復、厳格な左右対称性、グリッド構造は、「モノを並べる行為」が「秩序の創出」でもあることを可視化する。「画像のコピーを上下左右に反転させた写真」が加わることで、ユニットの反復と左右対称性という秩序の構築が、脅迫観念的なまでに強調される。裏側へ回ると、「白いグリッドの金網」の上に、その画像が額装して提示され、グリッドが増殖的に複製されていく。金網を組み立てた空間の中にひとつずつ置かれた白いキャップは、均質な檻に閉じ込められた匿名的な個人の比喩のようだ。

会場風景

規格化されたモノ、それらで構築された規格化された生。構造物の全体は、巨大なショッピングモールの建築マケットと、その内部を満たす商品陳列棚を二重化して重ね合わせたように見えてくる。正面の壁を飾る写真は巨大な広告ディスプレイ、床に規則的に配置された人工観葉植物の列は植え込みの緑地帯、そして向かって左側の遊具のような構造物は、付属するアミューズメント施設だろうか。いずれも、「消費のために捧げられた祭壇」の周囲を彩り、補強する装置だ。これから建設される場所を均質化していくこの「消費の祭壇」のマケットは、だが、よく見ると結束バンドやクリップなどで「仮止め」された状態にすぎない。その脆弱性は、あるいは希望なのかもしれない。

香川裕樹《正面か、それ以外》(部分)

香川裕樹《正面か、それ以外》(部分)

香川裕樹《正面か、それ以外》(部分)

公式サイト:https://birdseatbread.jp/kagawa-soloexhibition/

2023/05/27(土)(高嶋慈)

![DNP Museum Information Japanartscape[アートスケープ] since 1995 Run by DNP Art Communications](/archive/common/image/head_logo_sp.gif)