artscapeレビュー

高嶋慈のレビュー/プレビュー

倉敷安耶「あなたの髪のひとつ(だった)」

会期:2023/10/27~2023/11/12

haku[京都府]

男性中心主義的な視線によって付けられてきた傷を、表象のレベルと物質的なメディウムのレベルの双方においてどう回復し、ケアすることができるか。東西の宗教や美術史とジェンダーの関係を問い直し、ジェンダー化されたケア役割を、シスターフッド的な関係性として戦略的にどう反転させることが可能か。本展はこうした実践に貫かれている。そのために倉敷安耶が用いるのが、デジタルコラージュと転写という2つの技法/操作だ。

本展で倉敷がモチーフとするのは、マグダラのマリアと小野小町。「髪」を共通項とし、キリスト教と仏教の教義や死生観を描いた絵画において、「宗教」「道徳」を口実に、男性の性的な視線の対象物として表象されてきた2人の女性像である。マグダラのマリアは、磔刑に処されたイエスの遺体に香油を塗るために墓を訪れ、イエスの復活に最初に立ち会った人物とされる。キリスト教の教義の体系化の過程で、「罪深い女」(イエスの足を涙で濡らし、自身の髪の毛でぬぐい、接吻して高価な香油を塗り、イエスに罪を赦された娼婦)と同一視された。そのため、西洋古典絵画では、「洞窟に隠遁し、自身の罪を悔いる元娼婦」という図像で描かれることが多い。だが「隠遁した聖者」であるにもかかわらず、「胸や肩をはだけ、白い肌を露にし、恍惚の表情を浮かべる若く美しい女」として描かれてきた。「洞窟」という閉鎖空間もまた、覗き見的な消費の視線を示唆する。

一方、小野小町は伝説的な絶世の美女とされるが、晩年は容貌が衰え、野ざらしになって死んだとされ、「九相図」のモデルとして描かれた。「九相図」とは、「どんな美女でも死ねば肉体は朽ち果て、骨と化す」という無常観や肉体の不浄さを、肉体の腐敗の9段階に分けて描写した仏教絵画である。若い女性の死体が徐々に腐敗し、ガスで膨らみ、体液が流れ出し、ウジがわき、鳥獣に食い荒らされ、骨だけになる。煩悩を払い、肉体の不浄さや無常さを説く絵画だが、なぜ女性の身体だけが「不浄」とされるのか。そこには同時に、「美女の死体」を視姦するポルノグラフィックな欲望もあるのではないか。

倉敷安耶 ドローイング《発酵の九相図》(2023)水彩用紙、アクリルメディウム転写、ワイン[撮影:久保田智広]

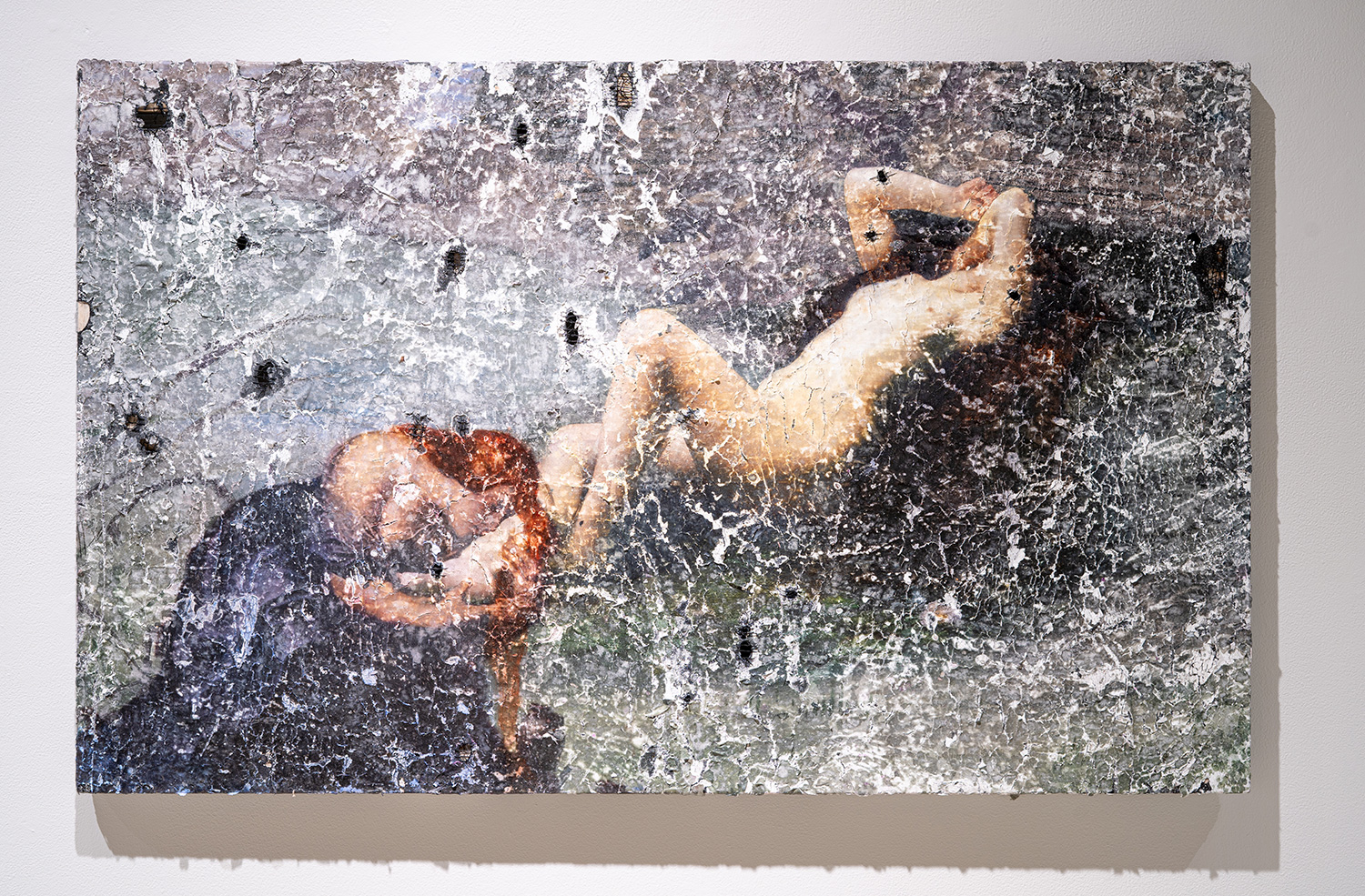

倉敷は、引用画像のコラージュによって、マグダラのマリアと小野小町を同一平面上で出会わせる。《祝福と喪葬のための香油塗り》では、西洋古典絵画に描かれたマグダラのマリアと、絵巻物や日本画から引用された小野小町が、互いに香油をかけ合う。それは祝福を表わすと同時に、弔いの行為としてのケアでもある。《九相図》で引用されたのは左右2人の人物ともマグダラのマリアだが、裸体で横たわる右側のマリアは髪を黒に、かつ長く加筆され、野ざらしの死体となった小野小町のようにも見える。この2つの引用画像はエロティックな欲望が顕著な例であり、左側のマリア(ピーテル・パウル・ルーベンス)は肩と胸元を大きくはだけ、右側のマリア(19世紀フランスの官展画家ジュール・ジョゼフ・ルフェーブル)は全裸でなまめかしいポーズをとり、あからさまにポルノグラフィックな図像だ。

倉敷安耶《祝福と喪葬のための香油塗り》(2023)木枠、ウール生地、アクリルメディウム転写、油彩、糸[撮影:久保田智広]

倉敷安耶《九相図》(2023)木枠、ウール生地、アクリルメディウム転写、油彩、糸[撮影:久保田智広]

だが、倉敷の作品では、ひざまずいたマグダラのマリアが接吻して香油を塗るのはイエスの足ではなく、小野小町/マリア自身である。イエスの遺体を清めて弔うというケア役割は、(男性ばかりの12使徒ではなく)マグダラのマリアすなわち女性の役割としてジェンダー化されつつ、男性の性的視線の対象物として表象されてきた。倉敷は、「男性をケアする」という奉仕的役割を、女性どうしが互いをケアし合うものとして、シスターフッド的に反転させる。

そして、男性の視線によって一方的に表象・消費されてきた「傷」をまさに可視化するのが、転写による画面のテクスチャである。ボロボロになった皮膚のように表面が剥がれ、こすれ落ち、亀裂が走り、穴のあいた傷口から支持体の内部が露出する。倉敷は、通常は下絵として用いられる転写技法をあえてそのまま見せることで、イメージに物質的な層をまとわせ、文字通り受肉させる。本展出品作では「メディウム転写」の技法が用いられている。転写したいイメージを紙にインクで印刷し、アクリルメディウム樹脂を塗った支持体の表面にその紙を貼り付け、乾燥させてインクが定着した後に、水で濡らして紙の部分をこそぎ落として転写させる。その際に生じる亀裂やスクラッチを、倉敷は積極的に表現技法として活用している。

倉敷安耶《九相図》(部分)(2023)木枠、ウール生地、アクリルメディウム転写、油彩、糸[撮影:久保田智広]

「視線」の暴力性は、性的な視線はもちろん、好奇や侮蔑の視線を向けられた相手を「物理的には傷つけない」ことによって巧妙に覆い隠されている。だが目に見えなくとも、そこに確かに傷は存在する。マグダラのマリアや小野小町の九相図の絵画に向けられ続けてきた性的な視線が、もし本当に物理的に画面を暴力的に貫いたら、このようにボロボロに傷ついていたのではないか。倉敷は、歴史的絵画が何百年も視線の暴力に晒され続けてきた傷を可視化・物質化したうえで、「その痛みをケアし合う」シスターフッド的な関係性を描くことで、表象のレベルにおいて傷の回復を試みる。そして物理的なレベルでは、「画面の傷」を実際に糸で縫い合わせて「修復」を施す。倉敷の絵画は、痛みの可視化であるとともに、そうした二重のケアと修復の行為なのだ。

[撮影:久保田智広]

2023/11/05(日)(高嶋慈)

横山大介「言葉に触れる身体のためのエチュード」

会期:2023/09/24~2023/10/28

VISUAL ARTS GALLERY[大阪府]

マイノリティの当事者が、マイノリティとしての自らの身体的な経験を、それをもたないマジョリティと共有することは可能なのか。それがコミュニケーションを介した共同作業として行なわれるとき、「マイノリティ/マジョリティ」「教える/教えられる」といった関係性の反転や流動化こそが賭けられているのではないか。そのときアートは、社会的なエチュード(練習)として存在し始めるだろう。

吃音をもつ写真家の横山大介は、他者とのコミュニケーションの方法として、深い断絶を感じる会話よりも、カメラを通して視線を交換する行為の方がしっくりくるという感覚から、被写体と真正面から向き合って撮影したポートレートのシリーズ「ひとりでできない」を中心に発表してきた。本展では、音楽家らと協働し、自身の吃音を、「他者の身体への移植を経由して自らへ再移植する」行為を通して見つめ直した映像作品《言葉に触れる身体のためのエチュード》が発表された。

「言葉に触れる身体のためのエチュード」展示風景(2023)、VISUAL ARTS GALLERY

横山は、妻や友人との日常的な会話、ホテルのチェックイン時の会話などを録音し、そのなかから自身の吃音の特徴が出ているフレーズを抽出した。その音声データを、菊池有里子(音楽周辺者)に依頼し、「吃音スコア」として譜面化した。さらに、その譜面を中川裕貴(音楽家、チェロ奏者)に渡し、譜面を見ながら音声データを繰り返し聞いてもらい、スネアドラムでリズムを刻む「演奏」に置き換えてもらった。映像作品は、横山が「吃音スコアの演奏」を中川から教えてもらいながら「練習」する行為を記録したものだ。身体性が如実に現われる打楽器として、スネアドラムが選ばれた。また、菊池が手書きで書いた譜面を、さらに横山がトレースした「吃音スコア」も展示された。

「言葉に触れる身体のためのエチュード」展示風景(2023)、VISUAL ARTS GALLERY

シリーズ「言葉に触れる身体のためのエチュード」より(2023)HD Video[© Daisuke Yokoyama]

吃音とは、発話しようとしたときに思うように言葉が出ない障害であり、3つの症状がある。「ぼ、ぼ、ぼ、ぼくは」のように最初の音を繰り返す「連発」、「ぼーーくは」のように最初の音が引き伸ばされる「伸発」、「……ぼくは」のように最初の音が出てこない「難発」の3つである。横山が抽出したのはごく短いフレーズだが、「連発」と「伸発」の両方が混在するような場合もある。例えば、《言葉に触れる身体のためのエチュード #001「かかからだやろ」》では、「か、か、かーらだやろ」という発音が、「タン、タン、スー、タタタタッ」という音の連なりとして聴こえる。「か、か、」の連発は強く短く叩き、「かー」と伸びる音はスネアドラムをブラシでこする奏法で表現され、最後の「らだやろ」は短く小刻みに叩かれる。短いフレーズだが、音の緩急や強弱をつけながら「演奏」するのは難しく、「ここは間髪入れずに」「もう一度」といったアドバイスやダメ出しを中川から受けながら、横山は何度も反復練習する。最初に中川が「お手本」の演奏を示すのだが、練習のなかで横山自身が「ここはちょっと違う」「この音の部分をもっと強く」といった修正を加える場合もある。「どちらが教えているのか」は曖昧に揺れ動き、横山と中川は互いに教え合ってズレを修正しながら「吃音のリズムの再現」に近づけていく。それは正解のない、近似値を手探りで探っていく共同作業だ。

シリーズ「言葉に触れる身体のためのエチュード」より(2023)HD Video[© Daisuke Yokoyama]

ここに本作の肝がある。例えば、映画『英国王のスピーチ』(2010)のように、「吃音を直す」矯正訓練として、「正しい発声」をもつ人が、もたない人に一方的に教える関係ではなく、「吃音のリズムを身体のなかにもっていない人」と、そのリズムを共有するためのレッスンなのだ。2ビートや4ビートのような型のあるわかりやすいリズムではなく、極めて複雑で変則的なリズムであるがゆえに、その「再現」は難しい。吃音の矯正訓練が、「他者の身体感覚に介入してエラーを書き換えようとする行為」であるとすれば、本作で起きているのは、むしろ、非当事者の中川の側において、「他者の身体のリズムが自身の身体に侵入し、書き換えられる」という事態だ。譜面化というかたちで「身体から切り離された声」は、演奏によって再現する行為を通して、その身体的なリズムをもたない人と共有するための手段となる。

そして、ワンフレーズを何度も反復する練習のプロセスを見ているうちに、観客である私もまた、傍らの譜面と見比べ・聴き比べながら、脳内でそのリズムをトレースし、イメトレ的に反復再生していることに気づく。本作に冠せられた「エチュード(練習)」は、何重もの意味をはらんでいる。それはまず、横山自身が、譜面化とドラム演奏への置換という二重の外部化の手続きを経て、自身の吃音を身体的に再インストールするための「練習」である。そこでの他者の介在は、「吃音のリズム」をもっていないマジョリティがどう身体化して共有できるか、という社会的なレッスンでもある。「ネガティブ」とされる特性について、腫れ物に触るようにではなく、当事者と非当事者がともにリラックスした状態で、どう身体的な経験として共有できるかというレッスン。

エチュードには「習作」の意味もあるが、本作での試みは、例えば観客も実際にドラムを叩く練習に参加するワークショップを開くなど、さらなる発展の可能性があるだろう。それは、アートの社会的な意義の拡張でもある。

関連レビュー

Kanzan Curatorial Exchange「写真の無限 」vol.1 横山大介「I hear you」|飯沢耕太郎:artscapeレビュー(2022年06月15日号)

2023/10/28(土)(高嶋慈)

「出会い」シリーズ1 和田ながら×新垣七奈 ジャン・コクトー『声』

会期:2023/10/21~2023/10/22

那覇文化芸術劇場なはーと[沖縄県]

那覇文化芸術劇場なはーとの企画「出会い」シリーズの第1弾として、京都の演出家・和田ながらと、沖縄拠点のアーティスト陣が協働した演劇作品。俳優の新垣七奈、舞台美術に彫刻家・丹治りえ、ドラマトゥルクに劇作家・兼島拓也を迎える。上演戯曲はジャン・コクトーによる一人芝居『声』(1930年初演)。デュラス/コクトー『アガタ/声』(渡辺守章訳、光文社古典新訳文庫、2010)に所収。翻訳を手がけた渡辺自身をはじめ、これまで多くの演出家により上演されてきた。

自室のベッドの上で男に電話をかける女。舞台上で発話されるのは「受話器に向かってしゃべる女の声」だけで、対話相手の声は観客には一切聴こえないが、次第に2人の関係や状況が明らかになってくる。同棲していた男が出て行き、5年間の愛人生活の破局。男を心配させまいと、別れ話を切り出す男を繋ぎ止めようと、女がついた嘘が次第に露呈していく。だが男もまた嘘をついていることが露呈する。男は自分を捨て、社交界の花形と結婚するらしい。「男の愛」への極度の依存、不眠と悪夢、睡眠薬自殺の失敗。戯曲の書かれた当時の電話回線は、交換手に相手の番号を言って繋いでもらう必要があり、作中でも「混線」や「断線」が頻発する。そのたびに、「もしもし!」「切らないで」と繰り返す女。「電話のコード」は2人をつなぐ媒介であると同時に、束縛の象徴でもある。作中、「男が置いていった犬」が話題にのぼるが、まさに女は犬のように縄でつながれ、愛人として飼われていたのだ。「電話は恐ろしい武器になったわ」という台詞が予告するように、最終的に女は、「首の周りで、あなたの声がする」コードを首に巻きつけ、愛をささやきながら自殺する。

形式的には一人芝居だが、「不在の相手との対話」であること。それを可能にする電話という装置。「男に捨てられても愛にしがみつこうとする女の悲劇」という紋切り型のヒロイン像。さらに「翻訳戯曲」には男性中心的な視線が上書きされている。「ですわ」「なのよ」といった過剰な女言葉の語尾に加え、女は男に対して「敬語」で話すのだ。電話というメディア、言葉遣いに内包された不均衡なジェンダー関係、女性像(および不在の男性像)について、原作/翻訳との時代差をどう埋めて更新するかが、演出のポイントとなる。

[撮影:北上奈生子]

上演空間は、緑色で統一された家具やインテリアで構成される、現実感のない部屋だ。そこに寝そべる女(新垣)。期待に胸をはずませて電話に出る「もしもし!」。混線や間違い電話にイラついた、ダルそうな「もしもーし」。切羽詰った悲痛な「もしもし!」。歓喜、コケティッシュ、ぶりっ子、ドスのきいた冷淡さ、悲痛さ、絶望と演技のトーンを変幻自在に操る新垣。まさに戯曲に声が吹き込まれることで、「不在の相手像」が鮮明に浮かび上がってくる。一方的な献身、へりくだった自己卑下、必死のご機嫌とり、謝罪、懇願、圧力をかけられての告白……。「男の声の不在化」は「相手の声の内面化」でもある。女を一方的に支配し、服従させ、責め続け、「愛している」と言わせる絶対的な神の声。自分が苦しめられていることを「愛」と思い込む女の対話相手は、DV男だったのだ。

[撮影:北上奈生子]

一方で新垣の演技は、「これは演技である」ことを露骨に匂わせる。戯曲でも「嘘」がポイントであり、男に取り繕い、機嫌を損ねないように女が重ねた嘘が、一枚ずつ剥がれ落ち、最後に自殺を迎える。だが和田の演出は、解像度を上げて戯曲をなぞった後、「これは全部、嘘=演技でした」とカッコに入れてしまう。ラストシーンでは、電話のコードを首に巻きつけた新垣が「すぐに切って!」と何度も叫ぶが、一瞬の暗転後、テレビゲームの「ゲームクリア」風の電子メロディが軽快に鳴り響き、新垣は笑顔で部屋中を飛び跳ねる。彼女は、「束縛彼氏」とでも呼ぶべきゲームを「プレイ」していたのであり、「本気で死ぬと相手に思わせ、電話を切らせて束縛を断ち切る」ことに成功し、ゲームクリアしたのだ。

[撮影:北上奈生子]

和田は今夏に手がけた岸井大輔の戯曲の2本立て公演でも、戯曲への批評的視線をメディア論と交差させながら、メタ演劇論として昇華させていた。本上演も、戯曲への批評性×メディア論×メタ演劇論として延長線上にある。ここでは、2層構造の「ゲーム」がプレイされていたといえるだろう。「真に迫った演技」を、「悲劇のメロドラマの再生産」ではなく、「束縛ものの恋愛シミュレーションゲームのクリア」に置換すること。そして、コクトーの古典的戯曲というラスボスをどう倒すか。いわば和田は、語尾や敬語などの口調も含めて「原作戯曲を一切改変しない」縛りプレイに挑んでいたともいえる。

そして、「束縛装置としての電話」は、古びるどころか、DVの手段としてより深刻化している。有線の電話はほぼスマートフォンに取って代わられたが、「通話する」基本機能にさまざまなスペックが付加されることで、監視やDVのツールになりうる。相手の位置情報、ひっきりなしのLINE通知、監視カメラとしてのビデオ通話など、遠隔操作での監視と支配が可能になる。まさに「電話(スマートフォン)は恐ろしい武器になった」のだ。

また、緑色で統一された舞台装置が、映像の「クロマキー合成」を示唆することも重要だ。新垣は「スマホを耳に当てる」マイムすら一切行なわず、空中に向かって話しかけ続ける。未来のゲームでは、重たいVRのヘッドセットやコントローラーを介したコマンドの選択は不要で、バーチャル合成された空間のなか、音声入力で相手キャラと直接会話できるのではないか。そうした「未来のバーチャル没入ゲームをプレイ中の人間」を、私たち観客は「配信の視聴者」として覗き見しているのだ。だが、そもそも演劇とは原理的にそうではないかと和田は突きつける。

一方、緑色の非現実的な空間のなか、床のラグの上に置かれた「石」だけが異様な物質感を放つ。電話の「混線」や「断線」のたびに新垣は重たい石を持ち上げ、配置を変える。それは、「神のような絶対的存在」との交信手段であり、かつて女性が担っていた電話交換手という、ジェンダー化された労働も示唆する。さらにこの「石」は、すべてがゲームの仮想空間であるとしても、それでもなお物質的抵抗として残存し続ける抑圧や重荷の象徴だろう。

[撮影:北上奈生子]

そして、ポップでキュートな本作における最大かつ底意地の悪い仕掛けが、冒頭と幕切れで、「新垣が客席に向かってスマホをタップする」マイムである。「ゲームアプリの起動/クリアして終了」を示す身ぶりだが、舞台と客席を分かつ透明な「第四の壁」をスマホの画面と重ね合わせることで、客席を「ゲーム=フィクションの世界の中」に反転させてしまう。指一本のマイムによる世界の反転。それは、「恋に溺れて自殺してしまう悲劇のヒロイン」を見たいと欲望し、覗き見的に消費する観客自身の姿を反省的に突きつける。あるいは、「舞台上には不在で、沈黙したままの声」とは、客席に無言で座っている観客自身のことでもあるのだ。戯曲への批評的視線と同時に、演劇の原理をクリアに提示する手つきが鮮やかだった。

「出会い」シリーズ1 和田ながら×新垣七奈 ジャン・コクトー『声』:https://www.nahart.jp/stage/deai.series231021/

関連レビュー

したため『埋蔵する』『ふるまいのアーキビスツ』|高嶋慈:artscapeレビュー(2023年09月15日号)

したため#8『擬娩』|高嶋慈:artscapeレビュー(2023年03月15日号)

したため #7『擬娩』|高嶋慈:artscapeレビュー(2020年01月15日号)

したため#5『ディクテ』|高嶋慈:artscapeレビュー(2017年07月15日号)

したため#4『文字移植』|高嶋慈:artscapeレビュー(2016年07月15日号)

したため#3「わたしのある日」|高嶋慈:artscapeレビュー(2015年11月15日号)

2023/10/21(土)(高嶋慈)

中間アヤカ『踊場伝説』(KYOTO EXPERIMENT 2023)、インキュベーション キョウト 福井裕孝『シアター?ライブラリー?』

[京都府]

既存の劇場空間のなかに、もしくは都市の空き地に、仮設的な場をつくり、独占するのではなく、どのように場を開いて共有するか。本稿では、「劇場」の機能や意義を拡張・再定義するような試みとして共通し、同時期に開催された中間アヤカと福井裕孝の上演企画を取り上げる。

KYOTO EXPERIMENT 京都国際舞台芸術祭 2023のプログラムとして上演された中間アヤカ『踊場伝説』は、市営住宅の跡地に仮設の「劇場」をつくり、1週間にわたって公開リハーサルを行なうとともに、「劇場レパートリー」として新作ソロダンスを上演した。また、最終日には、関西のベテランダンサーのソロダンス作品を中間が継承して上演した。

現存する市営住宅を背に、T字型に組まれた巨大な木組みの仮設舞台が空き地に出現する。通路状に伸びた高い舞台から、埠頭のように突き出した中央のスロープが異様な迫力を放つ。セノグラフィ(舞台美術)を手がけたのは、建築を媒体とするコレクティブ、ガラージュ。ソロダンスということもあり、「舞台に立つことの孤独」を一身に引き受けているような中間の姿が際立った。本企画のもうひとつの軸は「関⻄ダンス史における伝説のリサーチ」であり、舞台下の空間では展示も行なわれたが、「怪談風に仕立てた証言ビデオ」や資料のスクラップブックのスキャンデータをタブレットで閲覧するなど、散漫に感じられた。

[撮影:岡はるか 提供:KYOTO EXPERIMENT]

[撮影:岡はるか 提供:KYOTO EXPERIMENT]

むしろ本企画の最大の目玉は、最終日の公演終了後、ショベルカーによる「舞台の解体作業」の公開にある。中央スロープにショベルカーのアームが遠慮なく打ち下ろされ、無残に解体されていく舞台。ダンスが「消失」によってこそ強度を獲得し、見る者の記憶に残るとするならば、「劇場」もまた、「解体ショー」というスペクタクルを上演する転倒によって、記憶のなかに強度を保って刻みつけられ、伝説化するのではないか。そうした皮肉やねじれさえ読み取れる。一方、本企画で特筆すべきは、「空き地の劇場」を文字通り共有地(コモンズ)として開いていく姿勢である。中間は「仮設の劇場」を独占するのではなく、午前中のリハーサルと夜の公演のあいだの午後の時間を、他の団体の公開稽古の場としてシェアした。

[撮影:岡はるか 提供:KYOTO EXPERIMENT]

一方、「ものの配置と秩序の再構築」という手法で演劇や劇場機構をメタ的に問い直す福井裕孝は、空間の自由度の高いロームシアター京都ノースホールに、「仮設のライブラリー」を出現させた。会場には図書館のように書架が配置され、演出家や研究者、アーティストらがそれぞれの視点でセレクトした私物の書籍がコメント付きで並べられ、観客は自由に手に取って読むことができる。この空間では同時に、福井自身と同世代のダンサーや演出家(内田結花、お寿司、レトロニム、新聞家)の作品の上演や、読書会も開催された。空間設計はREUNION STUDIOによる。

[撮影:中谷利明]

福井はこれまで、「テーブル」を「舞台」に見立て、パフォーマーがさまざまなものを配置する運動を見せる無言劇『デスクトップ・シアター』を上演してきた。本企画も、この「テーブル」の役割の多重性や揺らぎが基底にある。「図書館の読書テーブル」が、そのまま「上演の舞台」となる。観客はどこに座って上演を眺めてもよく、本を読むだけでもいい。

福井裕孝『デスクトップ・シアター』上演の様子[撮影:中谷利明]

福井自身の『デスクトップ・シアター』のほか、新聞家は、その日の観客から参加者を募って戯曲を朗読する実験的な朗読会を試みた。「朗読」も「感想を話す会話」もほぼ同じトーンで行なわれることが、むしろ心地よく、逆に傾聴の姿勢を誘う。また、レトロニムは、「サーチ・エンジン」をテーマとする作品を上演した。「聞いた話」「見た夢」をボソボソと語る俳優のモノローグからキーワードを拾い、「図書館の検索システムに打ち込んで本を探す」行為がモニター上で同時進行する。テーブルに寝そべった俳優と、傍らでキーボードを打ち込む演出家の姿はカウンセリングのようでもあり、書架に並ぶ本が誰かの夢の記録のようにも見えてくる。

レトロニム『サーチ・エンジン』上演の様子[撮影:中谷利明]

無言劇、ダンス、一般観客による朗読、抑制的な語りといった性格もあり、「パフォーマンスの上演」と「読書にふける観客」が同じ空間で共存していたことが興味深かった。劇場も図書館も公共空間だが、両者が重なり合ったとき、互いを排除するのではなく、より自由度の高い空間が出現する。「個人の本棚をシェアする空間」としての仮設的な図書館が、さらに「上演空間のシェア」となる。そして福井も中間も、建築設計の専門家らと協働しながら仮設的な上演空間を立ち上げ、同世代のアーティストに開いて共有する姿勢に希望を感じた。

中間アヤカ『踊場伝説』(KYOTO EXPERIMENT 2023)

会期:2023年10月9日(月・祝)~15日(日)

会場:養正市営住宅6棟跡

(京都府京都市左京区田中馬場町6)

インキュベーション キョウト 福井裕孝『シアター?ライブラリー?』

会期:2023年10月12日(木)~15日(日)

会場:ロームシアター京都ノースホール

(京都市左京区岡崎最勝寺町13)

関連レビュー

福井裕孝『デスクトップ・シアター』|高嶋慈:artscapeレビュー(2021年08月01日号)

2023/10/15(日)(高嶋慈)

KYOTO EXPERIMENT 2023(後編) アリス・リポル/Cia. REC『Lavagem』、ウィチャヤ・アータマート/For What Theatre『ジャグル&ハイド(演出家を探すなんだかわからない7つのモノたち)』

『Lavagem(洗浄)』は、ブラジルの振付家アリス・リポルが、リオデジャネイロのスラム街・ファヴェーラの若者たちと結成したグループ、Cia. RECのダンス作品である。有機的生命の誕生を思わせる冒頭から始まり、パワフルなコンタクト、集団/個の融解、アクロバティックな「出産」と、ダンサーの身体性の強さを見せつける印象的なシーンが続く。冒頭、舞台上に現われるのは、巨大な卵のようなブルーシートの球体だ。中に潜むダンサーたちの動きにより、生き物のように形を変えて転がるブルーシートの塊。シートと床がこすれる、波や葉ずれのような音。何かがまさに生まれ出ようとする気配。そしてシートの中から姿を現わしたダンサーたちは、奇声を発しながらシートをリズムカルに床に打ちつける。めまぐるしい回転と体勢を変えながらのリフト。祝祭的な音と運動の爆発。バケツがドラミングのように激しく叩かれ、水しぶきが飛び散り、頭どうしを接触させたコンタクトを行なうデュオが一体の生き物のように蠢く。そして再び広げられたブルーシートの上には、石鹸を入れた水が撒かれ、ダンサーたちも身体を洗い、熱気と汗が石鹸の匂いで清められていく。

アリス・リポル/Cia. REC『Lavagem(洗浄)』[撮影:吉見崚 提供:KYOTO EXPERIMENT]

中盤では、ダンサーたちが組み体操のようにさまざまな体勢で手足を絡ませ、身体と身体の「隙間」に身を押し込んだひとりのダンサーが床に滑り落ちる。今まさに羊水の中から生まれ落ちたかのように、てらてらと光る身体。潤滑油として働く石鹸水。産み落とされた身体は、すぐに次の「有機的な出産機構」の一部となり、個と集団の境が融解していく。

アリス・リポル/Cia. REC『Lavagem(洗浄)』[撮影:吉見崚 提供:KYOTO EXPERIMENT]

後半では、バケツとバケツのあいだに橋のようにタオルが張り渡され、ダンサーたちはリズミカルな歌や足踏みとともに、バケツの中で石鹸を泡立て、「白い泡の塊」を生産し続けていく。陽気な集団労働のようでもあり、横たわったひとりのダンサーの身体の上に「泡」を載せて覆っていくさまは、謎めいた葬儀の儀式のようでもある。終盤、石鹸水に漬けたタオルで頭部を覆ったダンサーたちは、「フーッ」「シュコーッ」という息の音とともにシャボン玉の塊を吹き出し、幻想的な光景が出現する。頭部から吐き出されるシャボン玉の塊は、息の結晶化であると同時に、抑圧された言葉のメタファーも思わせる。ガスマスクを付け、聴こえない言葉の塊を吐き出し続ける異形の者たちの徘徊。そして彼らの背後には、泡で覆い隠された遺体が横たわっている。

アリス・リポル/Cia. REC『Lavagem(洗浄)』[撮影:吉見崚 提供:KYOTO EXPERIMENT]

アリス・リポル/Cia. REC『Lavagem(洗浄)』[撮影:吉見崚 提供:KYOTO EXPERIMENT]

タイトルの「Lavagem」はポルトガル語で「洗浄」を意味する言葉であり、「マネーロンダリング」や「洗脳」を意味する表現にも用いられる。石鹸の泡は汗や体臭といった「不快なもの」を洗い流して消すが、「黒い肌のダンサーの身体」を白く覆い隠し、不可視化する。それはまた、清掃や消毒といった、社会の衛生維持を支えつつ不可視化された労働を示唆する。

ダンサーの身体性の強さと「石鹸」という小道具の効果が見る者を惹きつける本作だが、「振付家と出演者の人種的ヒエラルキー」について、振付家がどこまで自覚的に考えているのかが気になった。出演者は全員、肌の色から黒人系のルーツと思われ、作品のコンセプトも「黒と白」の対比に戦略的に支えられている。だが、アフタートークに登場した振付家のアリス・リポルは白人系のルーツと思われ、「衝動的にモノを床に叩きつける」「動物のような鳴き声を立てる」「叫び声やハミングなど“明確な言語”を話さない」といった振付言語が「動物性」「野生」を強調するだけに、振付家/出演者という構造的ヒエラルキーが、肌の色で可視化される社会的ヒエラルキーを再生産しているように感じられた。「出演者のマイノリティ性を演出家・振付家が共有していない」という点では、中編で取り上げたバック・トゥ・バック・シアターもそうではないかという意見があるかもしれない。だが、「上演の外部の出来事」ではあるが、両者の相違は「アフタートークに誰が出演するか」に表われていたのではないか。バック・トゥ・バック・シアターのアフタートークでは、演出家に加え、出演者3名も参加し、「本番はまだ続いているのでは?」と思わせる自由闊達な意見交換が繰り広げられた。一方、本作のアフタートークは振付家だけだったことは対照的だ。

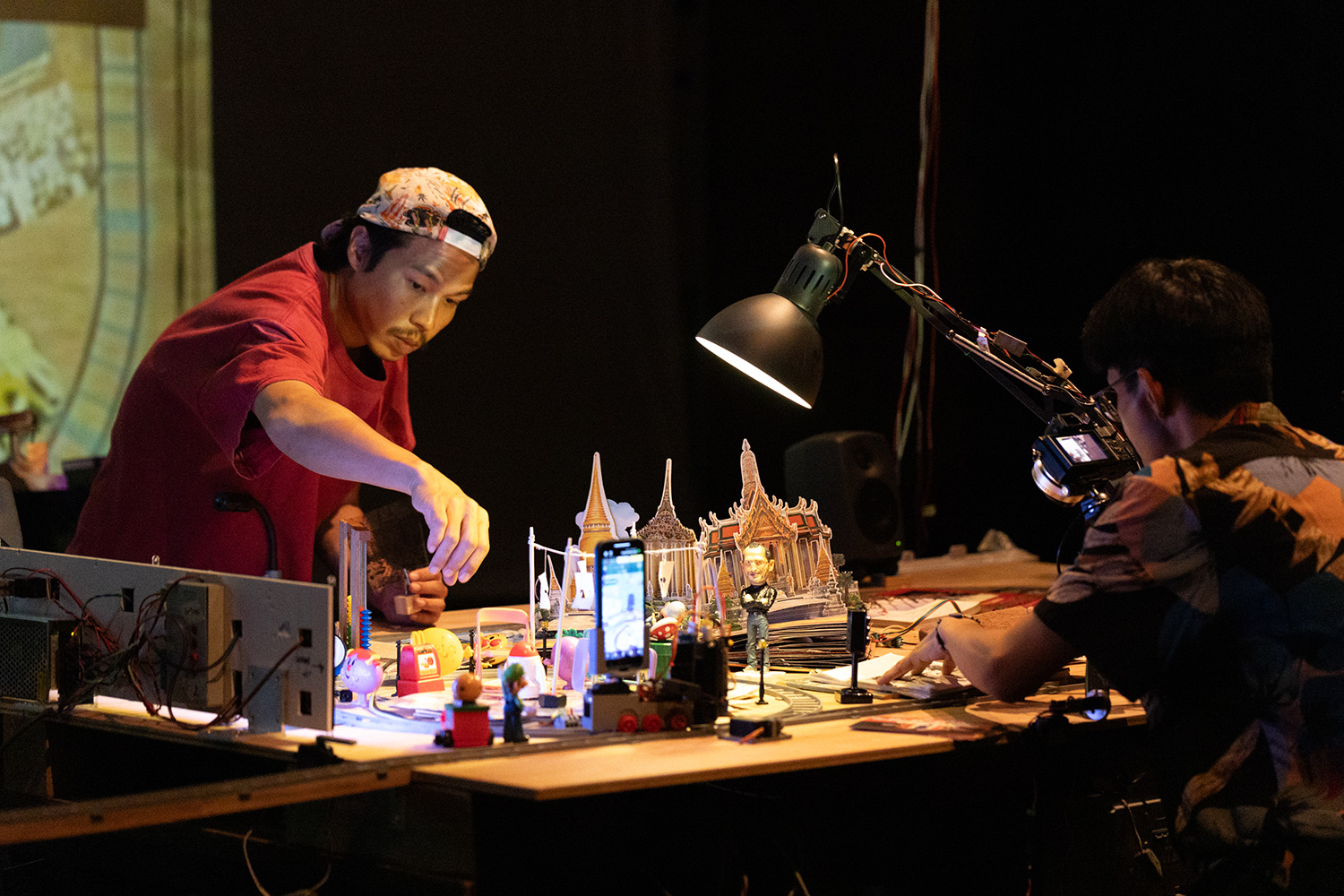

そして、こうした個々の出演者に貼り付けられた属性のラベルすら飛び越えて、「出演者」それ自体の置かれた抑圧的構造を文字通り舞台に上げるのが、ウィチャヤ・アータマート/For What Theatre『ジャグル&ハイド(演出家を探すなんだかわからない7つのモノたち)』である。二部構成からなり、第一部「ジャグル」では、タイの演出家、ウィチャヤ・アータマートが自作の歴史とタイの現代史を織り交ぜながら語るレクチャー音声が流れる。アータマートの作品自体、タイの政治問題を扱うものであり、検閲を免れるためにメタファーとして小道具を使用してきたことが、記録映像と、舞台上に召喚されるさまざまなモノたちによって紹介される。書籍や写真などの資料、日常雑貨、ミニチュアの置物、おもちゃといったモノが低い台の上に所狭しと並べられ、レールを走るおもちゃの列車に搭載されたスマートフォンのカメラが捉える映像がスクリーンに中継される。

ウィチャヤ・アータマート/For What Theatre『ジャグル&ハイド(演出家を探すなんだかわからない7つのモノたち)』[撮影:中谷利明 提供:KYOTO EXPERIMENT]

第二部「アンドハイド」では、歴史的日付、額縁、歌、ピザ、扇風機といった小道具たちが共同戦線を結成し、自分たちに一方的に意味を押し付けて搾取してきた演出家の権力性や独裁性に対して異議申し立てを唱える。もちろんこれは演出家自身の筋書きによる「自作自演」であり、終盤、「仲間割れ」を起こして、自壊するかのように動き続け、光を明滅し続けるモノたちの反乱/運動もプログラムされたものではある。

だが、「上演終了」後、舞台上に並べられたモノたちを観客が自由に見学し、写真撮影も許可された時間が設けられていることに注意したい。ここで初めて観客は、「ビデオカメラによる中継映像」すなわち演出操作を介さずに、自らの目で直にモノたちと向き合うことになる。そして、この時間のあいだ、次のような文言がスクリーンに映し出される。「これからみなさんがご覧になるのは『演出家を探すなんだかわからない7つのモノたち』というタイトルのパフォーマンスです(……)最後の観客の方が劇場から立ち去ったときに 上演も終了します」。前編と中編で取り上げたチェルフィッチュやバック・トゥ・バック・シアターの演劇作品は、「舞台/客席」の境界や分断を反省的に問うものだった。本作では、観客も「上演」を担う一部として一種の共犯関係にあることを突きつけつつ、「舞台上の出演者(モノ)の方へ観客が一歩踏み出す」時間と関係性を担保する姿勢に、境界や分断の解消へ向けた希求が感じ取られた。

ウィチャヤ・アータマート/For What Theatre『ジャグル&ハイド(演出家を探すなんだかわからない7つのモノたち)』[撮影:中谷利明 提供:KYOTO EXPERIMENT]

アリス・リポル / Cia. REC『Lavagem(洗浄)』(trailer)

KYOTO EXPERIMENT2023 アリス・リポル / Cia. REC『Lavagem(洗浄)』

開催日:2023年10月6日(金)、10月7日(土)

会場:ロームシアター京都 ノースホール(京都府京都市左京区岡崎最勝寺町13)

KYOTO EXPERIMENT2023 ウィチャヤ・アータマート / For What Theatre『ジャグル&ハイド(演出家を探すなんだかわからない7つのモノたち)』

開催日:2023年9月30日(土)、10月1日(日)

会場:京都芸術センター 講堂(京都府京都市中京区室町通蛸薬師下る山伏山町546-2)

関連レビュー

KYOTO EXPERIMENT 2023(前編) チェルフィッチュ『宇宙船イン・ビトゥイーン号の窓』|高嶋慈:artscapeレビュー(2023年11月15日号)

KYOTO EXPERIMENT 2023(中編) バック・トゥ・バック・シアター『影の獲物になる狩人』|高嶋慈:artscapeレビュー(2023年11月15日号)

ウィチャヤ・アータマート/For What Theatre『ジャグル&ハイド(演出家を探すなんだかわからない7つのモノたち)』(KYOTO EXPERIMENT 2023)|山﨑健太:artscapeレビュー(2023年10月15日号)

2023/10/07(土)(高嶋慈)

![DNP Museum Information Japanartscape[アートスケープ] since 1995 Run by DNP Art Communications](/archive/common/image/head_logo_sp.gif)