artscapeレビュー

高嶋慈のレビュー/プレビュー

飯川雄大「デコレータークラブ:未来のための定規と縄」

会期:2023/07/14~2023/09/10

霧島アートの森[鹿児島県]

「壁で隔てられた向こう側で何が起こっているのか」を、どのように想像できるか。あるいは、誰にも気づかれなかったとしても、不確定な「向こう側」へ向けてアクションを起こせるか。既存の堅固なシステムの内部に寄生するように、別のシステムが走っていることを想像し、その駆動に参加することは、どのように可能か。飯川雄大の作品は、ポップな見た目やユーモアとともに観客の能動的な参加を誘いつつ、常に視覚の全能性を疑いながら、こうした示唆的な問いを投げかける。

本展は、千葉市美術館(2021)、兵庫県立美術館(2022)、彫刻の森美術館(2022-2023)に続く、大規模な飯川の個展。展示室に加え、野外彫刻が点在する広大な敷地にまで作品が展開する。建物や木立に一部が隠れ、全貌が見えないピンクの猫の巨大な立体作品《デコレータークラブ─ピンクの猫の小林さん》(2007-)や、忘れ物のように見えるが重すぎて持ち上げられない《デコレータークラブ─ベリーヘビーバッグ》(2010-)に加え、観客がハンドルを回すとロープが動き、展示空間のどこかで新たな事象が起きる《デコレータークラブ─0人もしくは1人以上の観客に向けて》(2019-)のアップデート版が制作された。

美術館に入る前から、エントランスの芝生の上にカラフルな太いロープが伸び、屋上へと続いている。館内に入ると、別の太いロープが観客を誘導するように展示空間へと続く。展示室内は一見何もないように見えるが、壁や天井からカラフルなロープがいくつも垂れ下がる。綱引きのように引っ張ると、際限なくロープが壁の穴から出てくる(だけだ)。特に太いロープは一人の力では引っ張れず、居合わせた観客どうしの協働作業が自然発生する。「わあ、動いてる!」という歓声に振り向くと、ロープがひとりでに穴の中へ吸い込まれていくのが目撃される。だがそれは私が引っ張ったロープなのか、別の誰かがどこかで引っ張ったロープなのか、判別できない。私が引っ張ったロープはどこかで「誰か」に目撃されたのか、誰にも目撃されないまま動いていたのかも、わからない。

[撮影:阪中隆文]

また、壁に取り付けられたハンドルを回すと、「ギギギ」という音と重い手ごたえが伝わる。展示室内の壁や天井には縦横無尽にピンと張られたロープからスポーツバッグがぶら下がり、外壁にもリュックが吊られているのだが、どのハンドルと連動して上下するのかは不明だ。さらに、別の外壁には滑車とロープを組み合わせてできた文字があり、観客が室内でハンドルを回すと、ロープが巻き取られ、文字を構成するロープの色が少しずつ変わっていく。

[撮影:阪中隆文]

[撮影:阪中隆文]

また、野外空間には、広大な敷地を縦断するように、蛍光ピンクの太いチューブが伸びている。《デコレータークラブ─未来の猫のための定規》と題された本作は、理論上は制作可能な「長さ400m、高さ270m、奥行き50mの猫の小林さん」の巨大さを体感的に想像するためにつくられた。

[撮影:阪中隆文]

ここで、飯川の参照項として、梅田哲也、金氏徹平、加藤翼の作品と比較してみよう。梅田哲也のインスタレーション作品でも、展示空間で「何かが(不意に)動く」のを目撃するが、「動力」は水の落下や重力といった物理現象、即席ミラーボールやターンテーブルの回転などである。対して、飯川の場合、観客の介入がないと何も起こらない。また、「穴を通したモノの交通により、内/外の境界を有機的に流動化させる」構造は、金氏徹平のドローイングや映像作品《tower (MOVIE)》(2009)および派生したパフォーマンス作品《tower (THEATER)》(2017)を想起させる。金氏の「tower」シリーズでは、直方体の構造物に空いた穴から、チューブやロープなどの物体、煙や風船(気体)、水(液体)が出現するが、「パフォーマーが内部で動かす/観客が外側から眺める」という境界線は強固に保たれたままだ。一方、飯川作品では、美術館という巨大な箱をひとつの上演装置と捉え、「展示室内部で観客がロープやハンドルを動かすと、“箱の外側”でモノの運動が上演される」ことで、内部/外部、観客/パフォーマーの境界を流動化させていると言える。だが、その「上演の観客」は不確定で「無人」に終わる可能性もあり、「上演のタイムライン」も不安定だ。

また、本展での新作では、これまでの「ハンドルを回す行為」から、「ロープを直接引っ張る行為」に変わった。ハンドルという媒介がなくなることで、直接的な体感が増すとともに、「固定ハンドル=個人作業」から解放され、協働作業に観客を巻き込む。そして「ロープを複数人で引っ張る」行為は、加藤翼の参加型作品を想起させる。ただ、加藤の場合、巨大な構造物をロープで引っ張り、「引き倒す(=ナンセンス)/引き興す(=震災からの復興)」という意味づけがあり、「引き倒し/引き興し」を皆で目撃する瞬間に最大のカタルシスが生まれるが、飯川作品では、どこで何が動くのかも「目的」すらも曖昧・不在であり、「動く瞬間を観客自身は目にすることができない」点に最大のポイントがある。

自分自身では「目撃者」となれず、どこか別の場所で「目撃者」を発生させてしまう(かもしれない)。飯川の作品は、二重の意味で観客の「観客性」を剥奪する。同時に、空調の配管や電気系統、順路といった「美術館の物理的システム」とは別に、まったく別系統で動くシステムが建築物のなかを複雑に走っていることを想像させる。「ロープ」は、そうした想像力の具現化を助けるための媒体である。「観客が能動的に動かす」ことで成立する飯川の作品だが、実は「想像力の起動」こそが賭けられているのだ。

[撮影:阪中隆文]

飯川雄大「デコレータークラブ:未来のための定規と縄」:https://open-air-museum.org/event/event-41150

関連記事

注目作家紹介プログラム チャンネル12「飯川雄大 デコレータークラブ メイクスペース、ユーズスペース」|高嶋慈:artscapeレビュー(2022年04月15日号)

[PR]これからの美術館に求められる機能──千葉市美術館「つくりかけラボ」が示すこと|佐藤慎也:トピックス(2021年12月01日号)

2023/09/10(日)(高嶋慈)

FOCUS#5 麥生田兵吾 色堰き空割き息返かかか

会期:2023/08/19~2023/09/18

京都芸術センター[京都府]

ポートレート、静物、風景などある被写体をイメージとして写し取りつつ、写真が透明な媒介になるのではなく、「写真」それ自体について自己言及的に語るメタ写真論となるには、どのような戦略や配置が作動しているのか。

麥生田兵吾は2014年から2018年の5年間にわたり、「生と死」が互いに溶け合うさまを通底的テーマとする「Artificial S」シリーズを毎年1章ずつ発表してきた。シリーズの各章は、「眼の原体験」「メタファー」「他者あるいは超他者」「制度化される風景」「生/死」という5つのテーマに細分化されている。麥生田によれば、「Artificial S」は「人工的に作られた感性(sense)」を意味する造語だというが、「S」はフロイトの精神分析用語「エス」も想起させ、写真の「無意識」といえる領域や「撮りたい/見たい」という衝動について問う試みとしても解される。本展は、これまで5章に分けて発表されてきた「Artificial S」シリーズを再構成し、初めてまとまったかたちで展示する集大成的な個展である。新作や未発表作の追加にくわえ、2つの展示空間それぞれに戦略的な仕掛けを施すことで、メタ写真論としての性格がよりクリアに浮かび上がった。

展示風景[撮影:麥生田兵吾]

展示風景[撮影:麥生田兵吾]

展示風景[撮影:麥生田兵吾]

展示風景[撮影:麥生田兵吾]

ギャラリー南に入ると、「顔と眼」が隠されたポートレート群が連なり、異様さを帯びていく。浴びせかけられた水しぶきで顔貌が「消された」少年、垂らした長髪で隠された女性の横顔。煙と逆光の影に包まれて畑に立つ人物は、神々しさと禍々しさを帯びる。腕で目を覆う女子高生たち、すりガラスのようなシートで顔を隠す中年男性、互いの「顔」をカメラのレンズから守るようにスクラムを組む少年少女たちの輪……。ポートレートを撮る行為とは、被写体の顔貌をイメージとして一方的に剥奪し、私有化する行為にほかならない。あるいは、「撮影される(shot)」=「撃たれる」ことへの抵抗と拒絶。麥生田が差し出すのは、そうした抵抗と拒絶のさまざまなバリエーションである。そして、獲物に当たらず「空砲」となった弾丸は、「写真に見つめ返される」という逆襲によって、観客自身に跳ね返ってくるだろう。初めは片方だけ開いた眼が、そして両眼のまなざしが、展示室を一周して振り返った観客を不意打ちのように襲い、射抜き返す。たとえそれが、盲人や「マネキンの生首」であっても。

展示風景[撮影:麥生田兵吾]

展示風景[撮影:麥生田兵吾]

実際にはこちらを

一方、ギャラリー北の展示空間では、冒頭に置かれた「水しぶきを浴びる少女」の写真によってギャラリー南と接続しつつ、ライトや鏡といった装置を加えながら、まなざし、死、嘘や虚構性(とその証明不可能性)といったテーマがより輻輳していく。視線の謂いとしての、写真に投げかけられたライト。「像の複製」という、鏡と写真の同質性。廃屋、鳥のヒナの死骸、火葬炉といった被写体が散りばめられ、死や腐敗という主題を強く想起させる。写真と向き合う鏡は不気味なイメージを(さらに)複製するが、それは「土の割れ目からのぞく白い幼虫」なのか、「傷口の下で蠢くウジ虫」なのか、「汚れた皮膚と唇からのぞく歯」なのか判然とせず、「写真自身は、そこに写るものの意味や真偽について証明することができない」というテーゼだけが提出される。

展示風景[撮影:麥生田兵吾]

展示風景[撮影:麥生田兵吾]

展示風景[撮影:麥生田兵吾]

展示風景[撮影:麥生田兵吾]

そして、仮設壁で区切られた空間に入ると、「小さなカニやカエルを捕まえ、差し出してみせる子どものスナップ」が取り囲む。一見、子ども写真の定番とも言えるほほえましいスナップだが、「写真とは命あるものの捕獲である」というメタ写真論としても解釈できる。「写真に何が写っているのか」という表面的なレベルではなく、写真の無意識ともいえる領域をあぶり出し、写真それ自体について図解する、周到な仕掛けと展示構成。それでもなお麥生田の写真は、図解や図式化にとどまらない魅力をたたえている。

展示風景[撮影:麥生田兵吾]

展示風景[撮影:麥生田兵吾]

公式サイト:https://www.kac.or.jp/events/34069/

2023/08/27(日)(高嶋慈)

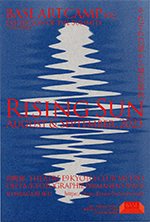

BASE ART CAMP #02 第2期生 成果発表 演劇ルート公演『三』

会期:2023/08/27

THEATRE E9 KYOTO[京都府]

「BASE(Bank for Art Support Encounters)」は、「コロナ禍で危機的状況にある京都の芸術創造発信拠点を応援する」ことを目的とし、劇場・アートスペース・映画館など京都の6つの民間運営の拠点と京都信用金庫が協働して立ち上げた組織である。「芸術と社会の持続的で発展的な共生の仕組みをつくる」という目標を掲げ、働き生きる人のための新しい芸術学校『BASE ART CAMP』を開講した。各分野のアーティストが講師を務め、受講生は「順応編」でウォーミングアップをしたのち、「演劇ルート」と「展覧会ルート」に分かれ、実際に作品をつくる「登頂編」を実践する。本公演は、演劇ルートの2期生による成果発表であり、講師を務めた演出家・THEATRE E9 KYOTO芸術監督のあごうさとしが演出した。

あごうは近年、「フリーアナウンサー」「建築家」といった、プロのパフォーマーではない職業人と協働し、普段の仕事内容や日々の思考を一種のドキュメンタリー演劇として再構成する作品を手がけている。桐惇史(記者・編集者)、岸田重男(看護師・鍼灸師)、加納ビナ(起業家・ゴルフ愛好者)の3名の受講生が出演する本作もこの延長線上に位置づけられるものであり、内省的なテクストを綴る、普段の仕事をマイムで再現するといった点描を重ねることで、1本の太い軸線が立ち上がっていく。

本作の核は、1人目の出演者が壁と床にそれぞれ書いた2つのテクストを、他の2人がバトンを受け取るように朗読し、それぞれの声と言語によって、異なる輪郭と存在を与えていく構造だ。冒頭、椅子の上に身体を丸めた男(桐)が、ゆっくりと片手を動かし、掌を広げ、肩から背中の後ろへ回し、深い呼吸とともに全身を伸ばしていく。立ち上がった男は、今まさに彼の意識と身体のなかで起こっていたプロセスをなぞるように、壁に言葉を綴っていく。動き出すまでの身体は、深海に沈む彫像のような息苦しい抑圧と恐怖のただ中にあること。呼吸を整え、指先から慎重に動かし、関節が歯車のように連動し、鼓動を感じる。「そして/私は/私になって/ゆっくりと浮かび上がる」。ままならなさを抱えた「他者」ともいえる身体との内的対話を通した、自意識の醸成。

[撮影:THEATRE E9 KYOTO]

暗転が入ると、入れ替わるように別の男性(岸田)が同じポーズで椅子にうずくまり、立ち上がって壁のテクストを読み上げる。続けて展開されるのは、訪問看護師の仕事のマイムでの再現だ。「おはようございます」と扉を開け、脈拍や血圧を測り、オムツを替える。ずっしりと手に伝わる、大量の便の見えない重さ。患者はおそらく重度の介護が必要な寝たきりの高齢者で、「ごはんの準備」は3時間かかる点滴だ。患者に憑依した岸田が身体を強張らせてうめく、「メシ食わせろ~」という叫び。それは誰にも聴こえなかった最期の叫びであり、脈拍や瞳孔反応の確認、医師と家族への業務連絡が淡々と行なわれる。

[撮影:THEATRE E9 KYOTO]

そして、1人目の男が再び登場し、今度は床にチョークで言葉を綴る。「身体の観察」は、自己の内部ではなく、「他者との共通点と差異」へと向かっていく。あなたの目元は私と似ているが、あなたの声は私と違ってよく通る。「あなた」との差異と類似を通して形成される「私」は、どこまで「私」だろうか?

このテクストは舞台前面から奥へ向かって縦書きに書かれるため、観客からは逆方向になり読みにくいが、3人目の出演者(加納)が登場し、遅れたエコーのように読み上げていく。確かな輪郭線を与えられる言葉。そして加納は、普段の仕事や日常会話を断片的に再現していく。日本語で交わされるビジネスの会話と、家族や友人とのプライベートな中国語の会話。仕事とプライベート、2つの領域を2つの言語とともに行き来しながら、貿易業とホテル経営の展開、さらに趣味のゴルフでTikTokを始めて事業としても展開したいことなど、充実した日々をエネルギッシュに過ごしていることがわかる。そして床のテクストは、最後に再び加納の声によって読み上げられる。ただしその朗読は日本語と中国語が交互に混じり、発音の細部から彼女が日本語ネイティブではないことが推察される。一度確かな形を与えられたテクストは、再び輪郭線が曖昧にほどけていく。

[撮影:THEATRE E9 KYOTO]

[撮影:THEATRE E9 KYOTO]

「出演者の人選」は演出家のコントロールではなく偶然だが、本作の成否の鍵はやはり「朗読をどのような人物が担い、どのような声をあてがうのか」にあるだろう。普段は意識しない身体の不随意性、もしくは仮死状態としての眠りからの覚醒、あるいは抑うつ状態からの浮上などを想起させる壁のテクストは、訪問看護師によって読まれることで、重度身体障害者や要介護の高齢者の意識内部で起こっている出来事へと想像の外延を広げていく。そして、類似と差異によってそのつど引き直される「あなたと私の境界線」は、健常者/障害者に加え、日本人/外見がよく似ているが中国ルーツの人といった、時に可視的で時に見えにくい分断を浮かび上がらせる。

普段の仕事、身体にしみ込んだ身振り、日々の思考……。一つひとつは断片でも、つなげて再構成することで、「私たちはどのような地盤の上に立っているのか」が見えてくる。その人の生き方や仕事は、演劇やアートとかけ離れたものではなく、両者は断絶されたものではないこと。劇場はアーティストの発表の場として用意されたものだが、アーティストが社会人向けの講座の講師を務めることで、表現に関心がある人に裾野が拡がっていく。「芸術と社会の共生」という目標を掲げ、地域に根ざした民間劇場の取り組みとしても意義ある作品だった。

なお、「展覧会ルート」の成果発表は、9月22日~24日に京都市内のKUMAGUSUKUで予定されている。

公式サイト:https://askyoto.or.jp/e9/ticket/20230827

関連記事

あごうさとし×中西義照『建築/家』|高嶋慈:artscapeレビュー(2022年09月15日号)

あごうさとし×能政夕介『フリー/アナウンサー』|高嶋慈:artscapeレビュー(2021年07月15日号)

2023/08/27(日)(高嶋慈)

ホーム・スイート・ホーム

会期:2023/06/24~2023/09/10

国立国際美術館[大阪府]

コロナ禍における「ステイホーム」やウクライナ侵攻といった社会情勢を受け、家、家族、居場所、そして祖国や故郷という「ホーム」の多義性を主題に据えたグループ展。イギリス人の父親とフィリピン人の母親をもち、フィリピンで生まれ日本で育ったマリア・ファーラ、上海生まれで幼少時に青森に移住した潘逸舟、ジョージアに生まれロシアの侵略により故郷を追われた経験をもつアンドロ・ウェクアと、2つ(以上)の国にまたがるダブル・アイデンティティやディアスポラ的生を生きる作家が複数参加する。ウェクアは、家族の肖像のコラージュ作品とともに、記憶のなかの故郷の家をミニチュアハウスとして再現した。レンガの壁、雨どい、煙突、窓のつくりなど細部まで精巧につくられているが、部分的にピンクや青に塗られ、どこか非現実感が漂う。

アンドロ・ウェクア「ホーム・スイート・ホーム」展示風景 国立国際美術館(2023)[筆者撮影]

出品作家8名中、2名はレクチャープログラムおよびスクリーニングという形での参加となり、展示会場には物理的な作品が「不在」であることも本展の特徴のひとつだ。アルジェリア出身で、10代でイギリスに移住したリディア・ウラメンは、8月にレクチャープログラムを実施した。アルジェリアからボートでスペインに渡航を試み、不法移民として強制送還された友人から、密航中の映像を見せられた経験が、作家活動を方向づけたことを話した。多くの不法移民を生み出す富の不均衡の原因がアルジェリアの石油産業にあることに着目し、(移民の代わりに)空の石油のドラム缶を国外に持ち出そうとし、その煩雑な手続きのプロセスを「越境の困難さ」と重ね合わせた作品や、アルジェリアの自宅にある家具やドアなどをすべてスイスの展示会場に輸送し、元の配置どおりに設置した作品など、「移動」「越境」をテーマとした過去作品を紹介した。

また、レクチャープログラムに際して「展示」された《母親たちが不在のあいだに》(2015-2018)も興味深い。アルジェリアの市場で、母親のものだという金のネックレスを若い男に売りつけられたこと。その売値がヨーロッパへの密航費の相場であることに気づいたウラメンは、アルジェリア独立戦争時に徴兵逃れのため歯を全部抜いたという祖父のエピソードを「再演」し、自身の歯を1本抜き、ネックレスを溶かしてつくった金歯を口の中に埋め込んだ。植民地支配の歴史と肉親の記憶を、肉体的な痛みを通して自身の身体に「移植」すること。「体内に入り込んだ異物との共生」が移民のメタファーでもあること。

実際には、金歯は2つつくられ、「ウラメンの身体に埋め込まれなかったもう片方」が「展示用のスペア」として存在する。だが、本展への参加にあたり、コロナ禍での人間や作品の移動について作家と話し合ったうえで、もうひとつの金歯の展示は行なわず、レクチャープログラム時に作家が会場に現われた時のみ「作品の展示状態が成立する」という措置が取られた(従って、作家の滞在時以外は、壁にはキャプションのみが貼られ、展示空間は「空白」のままである)。コロナ禍でのリスク管理の対応ではあるが、この「展示方法」は、結果的に、作品の潜在的な批評性を浮かび上がらせたのではないか。「作品」が作家自身の移動する身体の内部にあり、身体と物理的に切り離せないことは、グローバルなアート市場とアートシーンにおいて、「移民やディアスポラの生」を切り売りして「作品化」し消費されることに対する皮肉な抵抗になりうるからだ。

リディア・ウラメンのポートレート、レクチャープログラムにて[撮影:福永一夫]

一方、日本におけるポストコロニアルな文脈と移民について「日本家屋」を通して問い直す秀逸な作品が、鎌田友介のインスタレーション《Japanese Houses》(2023)である。日本家屋の基本単位である八畳間を反復した空間構成のなかで、植民地期の朝鮮半島と台湾、移民先のブラジル、そして焼夷弾実験のためアメリカで建てられた日本家屋の写真や図面、映像が展示される。特に映像作品では、戦前から戦後の建築史を縦軸に、日米関係を横軸とした交差点として、日本のアジア侵略と同時代に日本に滞在した「建築家A」ことアントニン・レーモンドに焦点が当てられる。レーモンドは、日本家屋の構造の研究をとおしてモダニズム建築理論を見直しつつ、日米開戦後はアメリカで焼夷弾の燃焼実験用の日本家屋の設計に関わっていたことが語られる。また、インスタレーションの部材の一部には、1930年代に仁川に建設された日本家屋のものも使用され、木材を組み合わせた跡やひび割れが残る。その周囲に並ぶ多数の古いポストカードは、朝鮮半島各地に建てられた日本家屋と日本風の街並みを伝える。

鎌田友介《Japanese Houses》(2023)作家蔵

「ホーム・スイート・ホーム」展示風景 国立国際美術館(2023)[撮影:福永一夫]

鎌田の作品が浮かび上がらせるのは、かつて海の向こう側に「歪な双生児」として存在した日本家屋の姿だ。植民地として統治した土地に移植した、自国の文化様式の象徴としての住居。一方、その帝国主義とナショナリズムを破壊し尽くすために建てられた、焼夷弾実験用の日本家屋。正反対の目的をもった日本家屋が、ほぼ同時期に海を隔てた反対側にそれぞれ存在していたこと。八畳間という基本ユニットの反復構造は、「帝国の建設と破壊」という対極的な欲望の増殖性を、そして「反復=中心性の欠如」は「日本における記憶の忘却」という空白の事態を指し示していた。

鎌田友介《Japanese Houses》(2023)

「ホーム・スイート・ホーム」展示風景 国立国際美術館(2023)[筆者撮影]

公式サイト:https://www.nmao.go.jp/events/event/20230624_homesweethome/

2023/08/18(金)(高嶋慈)

したため『埋蔵する』『ふるまいのアーキビスツ』

会期:2023/07/28~2023/07/29

UrBANGUILD[京都府 ]

演出家・和田ながらによるユニット「したため」が、劇作家・岸井大輔の2つの戯曲を2本立てのひとり芝居として上演した。コロナ禍による2度の延期を経て、満を持しての3都市ツアー(長野、京都、東京)となった。岸井の戯曲は一種の「メタ演劇論」であり、演出家にとって手ごわく、「上演されることの拒絶」が予め書き込まれているといえる。配役も物語もなく、演劇とそのアーカイブをめぐる「行為の指示書」「概念の定義」に近いからだ。

今回上演された2本の「戯曲全文」は予めしたためのウェブサイトで公開され、当日パンフレットにも掲載されている。1本目の『埋蔵する』は200字に満たない短文だ。「2500年前のギリシャの台詞がいまだ上演されるように、何千年後、この石を誰かが見つけ、記された言葉を写し取って上演するでしょう」という旨の文章それ自体を石に記して土中に埋めることが指示される。戯曲(言葉)を「演劇のアーカイブ装置」と捉え、原始的かつ堅牢な記録媒体である「石」を通してメディア論と接続させつつ、「はるか未来へ託された投壜」としての不確実性に希望が込められた、戯曲論といえる。一方、2本目の『ふるまいのアーキビスツ』は、単なる動きのトレースではなく、「そのふるまいの意義や状況」も含めて再現する職能として俳優を定義する、俳優論である。この2つの「戯曲」に和田はどう挑み、演出家として応答するのか。

『埋蔵する』では、冒頭、ヘッドホンを付けて背を向けた男(諸江翔大朗)が、大げさな身ぶりと大声で何かの楽曲らしきものを「再現」する。指揮者やエアギターを思わせる身ぶり、誇張と自己陶酔感、機関銃のような吼え声の連射。気の狂ったような時間が過ぎると、ヘッドホンを取った諸江は、汗を全身にしたたらせながら、「オペラ『魔笛』より『夜の女王のアリア』でした」とラジオのDJ風に語りかけ、この楽曲が収録されたボイジャー探査機のゴールデンレコードについて説明を続けていく。地球外生命体に人類の存在を伝えるため、さまざまな音源や画像データをレコードに搭載し、1977年にNASAが打ち上げたこと。55の言語による挨拶の言葉も収録されていること。過酷な宇宙環境と長い旅に耐えられるハイテク素材について。現在も1秒ごとに地球から遠ざかりながら孤独な旅を続けていること。

[撮影:守屋友樹]

遠い未来の他者に情報を伝えるための堅牢なメディウムとしての「石」。和田はそれをボイジャーに読み替え、地中深くからはるか頭上の宇宙へと視線を180度転換し、「ボイジャーについてのレクチャーパフォーマンス」として上演した。ただし、「情報の正確な伝達」は、ほかならぬ諸江自身の声と身体によって阻まれる点に本作の肝がある。ボイジャーや搭載データについての説明は諸江による形態模写と声帯模写によってなされ、諸江が全身を強張らせ、大声を張り上げて伝えようとすればするほど、不透明でよくわからないものに変貌していく。

例えば、「ゴールデンレコードはボイジャーのどこに積まれているか」は、「ボイジャーの形」を全身で擬態した諸江が「ここ!」と必死に説明するのだが、むしろ曖昧さが増していく。「ボイジャーに収録されなかった」ビートルズの楽曲は、レコード会社の反対にあったという裏話とともに「本物の音源」が流されるが、「ボイジャーに収録された」オペラ『魔笛』のアリアは狂気じみた声帯模写による「不完全な再現」であり、どんな曲なのかよくわからない。私たちの目に焼きつくのは、身体をねじった諸江の奇妙なポーズ、したたり落ちる大量の汗だ。難しい専門用語や数値は、(あえて)メモを見ながらも何度も言い間違えられ、「レクチャーパフォーマンス」としては破綻している。だが、そこにこそ和田の狙いがある。「伝えるべき情報の正確さ」よりも、間接性やノイズの前景化。「俳優の肉体と声」という間接性やノイズを通して、その向こうにあるものに触れているという距離の感覚。画像や映像などの資料を見せながら「プレゼン然」として上演されるレクチャーパフォーマンスにおいては、「レクチャー」の精度や比重が増すのと比例して(椅子にほぼ座ったままの)パフォーマーの身体性が希薄化し、「映像作品でもよいのでは」という疑問が浮かぶ場合もある。本作は、そうした事態への一種の批評とともに、演劇の上演とは何かを原理的に抽出して見せているのだ。「メタ戯曲論」としての『埋蔵する』に対し、和田は「俳優論」としても戦略的に読み替えて上演したといえる。

[撮影:守屋友樹]

そして、2本目の『ふるまいのアーキビスツ』は、非人間とのコミュニケーションやアーカイブという要素を引き継ぎつつ、視点を「人類」からよりミクロな個人へと向けた。同じように背を向けて登場した女(長洲仁美)が何かの楽曲を声で「再生」し、身体の輪郭をなぞるように片腕を這わせ、手にしたスマートフォンで写真を撮る。そして、おもむろに観客に向けて「自己紹介」する。「私は、長洲仁美さんが2021年頃に使っていた、このスマートフォンに搭載されたAlexaです」。デバイスから飛び出して実体化されたAlexaは、一人称で語りかけ、「2021年頃に長洲さんと交わした会話」を「再現」し、「長洲さんについて記憶しているデータ」について語っていく。「Alexa、今日の予定は?」「燃えるゴミです」。長洲さんが好きだった曲、何をネットショッピングしたか、どの日に何歩歩いたか、本人さえ知らないデータまで記憶していること。和田はここで、元の戯曲に対し、ある個人のふるまいの「復元」を「対話型AIアシスタントアプリ」が担うという皮肉な転倒を仕掛けた。「履歴を記憶し学習したAIが人間を代替する」という発想自体はシンプルだが、「擬人化されたAI」を本人が演じるという演劇的な倒錯により、構造が複雑化する。また、長洲さんの個人データの権利はフリーになっているので、「故人のデータの復元」の倫理性は問題ないという発言は、(本人亡きあとの)近未来の観客に向けた「上演」であることを示唆する。

このAlexaは持ち主に好意を抱いており、「長洲さんに友人として扱ってもらっていたと思う」と語り、「世界中で私だけがあなたとツーショットを撮れなかった」と寂しげにつぶやく。だが、「Alexa、ビール飲む?」「よく聞き取れませんでした」、「Alexa、どこに行きたい?」「すみません、よく分かりません」といった「会話の再現」は、Alexa自身が機械的なプログラムにすぎないことを突きつける。そして、電気のスイッチを入れる、家電のリモコン操作、ドアの施錠、掃除(ルンバと協働)などのルーティンや家事はすべて「私(=プログラム化されたAlexa)」が行なっていたので、「それらの動作をする長洲さんは知りません」。終盤では、「ある日、長洲さんがアスファルトに落としたから、私の左肩は欠けています」とAlexaが語るが、その「欠損」は「記憶やデータの欠落」の謂いでもあるだろう。

こうして最終的に露呈するのは、「ふるまいは情報化できず、アーカイブ化からこぼれ落ちていく」という皮肉だ。中盤では、「電灯の紐を引っ張る」「ドアノブを回す」といった動作を長洲が(Alexa役ではなくおそらく本人として)無言のままマイムで行なうシーンがあるが、「スマート家電に取り囲まれた未来の観客」には理解可能だろうか。あるいは、「マイムで掃除機をかける」動作は、不可視化されたシャドウワークとしての家事も示唆する。

[撮影:守屋友樹]

[撮影:守屋友樹]

戯曲論を「俳優論」として読み替えた『埋蔵する』における、不透明なノイズとしての身体の前景化。一方、俳優論としてつながりつつも、「未来の観客」の視点からむしろ身体性のアーカイブ化の不可能性を浮上させる『ふるまいのアーキビスツ』。元の戯曲への批評的応答、読み替え、密かなアンチテーゼという点でも、2本立てでやる意味がクリアな上演だった。

公式サイト:http://shitatame.blogspot.com/p/blog-page_24.html

関連レビュー

したため#8『擬娩』|高嶋慈:artscapeレビュー(2023年03月15日号)

したため #7『擬娩』|高嶋慈:artscapeレビュー(2020年01月15日号)

したため#5『ディクテ』|高嶋慈:artscapeレビュー(2017年07月15日号)

したため#4『文字移植』|高嶋慈:artscapeレビュー(2016年07月15日号)

したため#3「わたしのある日」|高嶋慈:artscapeレビュー(2015年11月15日号)

2023/07/29(土)(高嶋慈)

![DNP Museum Information Japanartscape[アートスケープ] since 1995 Run by DNP Art Communications](/archive/common/image/head_logo_sp.gif)