artscapeレビュー

高嶋慈のレビュー/プレビュー

KYOTO EXPERIMENT 2023(中編) バック・トゥ・バック・シアター『影の獲物になる狩人』

会期:2023/10/07~2023/10/08

ロームシアター京都 サウスホール[京都府]

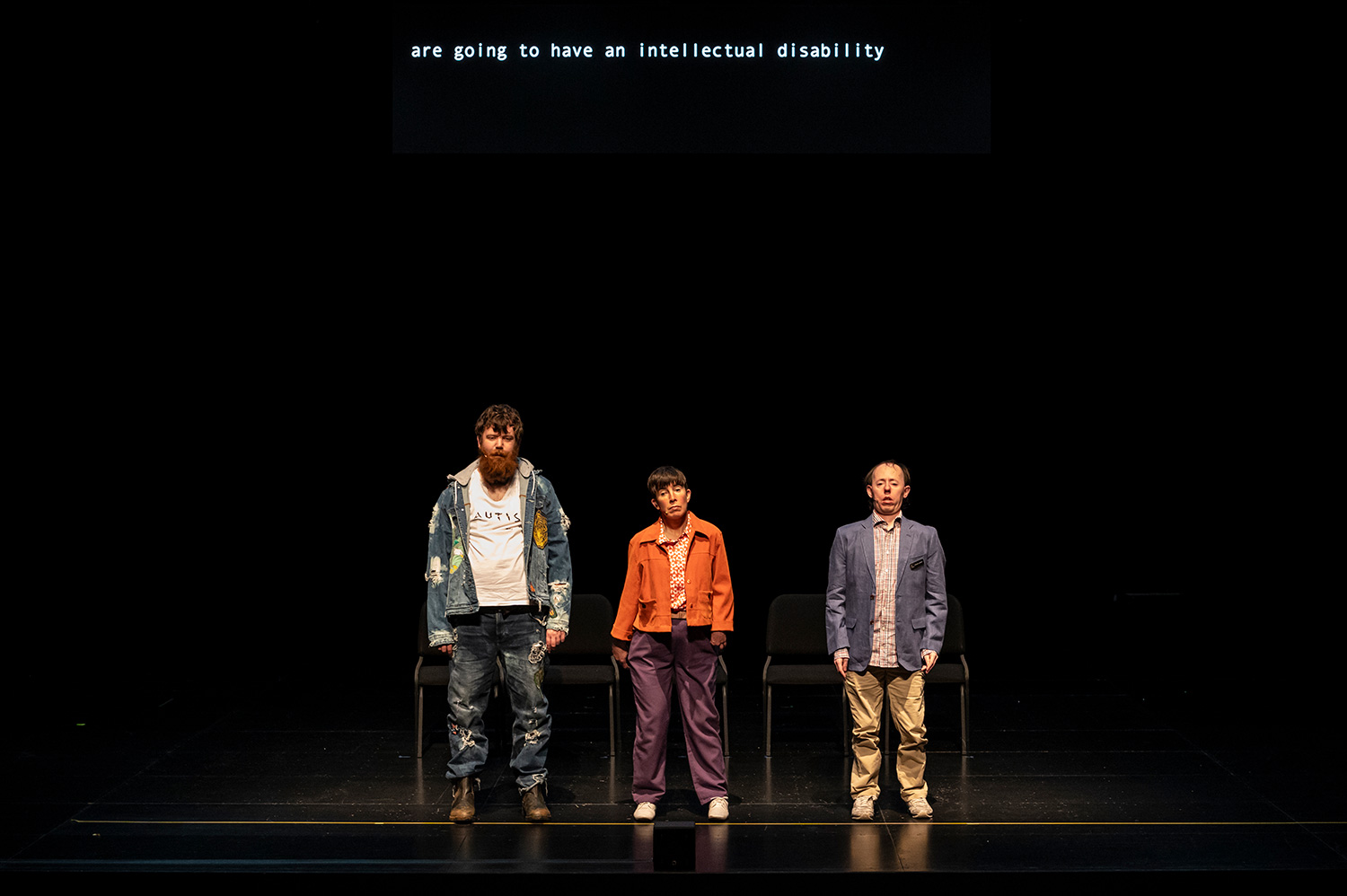

「母語/非母語」という区分をてこに、舞台上の出演者/観客席の関係を反転させつつパラフレーズさせたチェルフィッチュとは対照的に、「マイノリティの当事者が、当事者として舞台に立つ」姿勢の貫徹によって問いかけるのがバック・トゥ・バック・シアター『影の獲物になる狩人』だ。オーストラリアで1987年に設立された現代演劇カンパニーのバック・トゥ・バック・シアターは、知的障害のある俳優を中心に、当事者が直面する社会的・政治的問題についてワークショップや議論を重ねながら作品化している。

『影の獲物になる狩人』は、「知的障害者のアクティビスト3名による集会」というかたちで上演される。自分たちで椅子を並べ、立ち位置を示す場ミリテープを張る設営作業から始まる集会は、意見のすれ違いや対立を通して、さまざまな問題を照射していく。「適切な言葉の使用」をめぐるポリティクス、性被害や労働搾取といった障害者への虐待、人工知能がはらむ進化や優生思想の問題。出演者が本名で登場し、互いに呼び合うこともあり、現実に生きる姿とフィクションの境界が曖昧に混ざり合っていく。

[撮影:岡はるか 提供:KYOTO EXPERIMENT]

出演者のスコットは冒頭、「私たちは障害者の集まりです。不公平や差別をなくそう」と宣言するが、彼ら3名のなかにも立場や思想の相違、分断、マウンティング、微妙な権力関係がある。「障害」は自分を表わす言葉ではないと反対し、「ニューロダイバーシティ(神経多様性)」という語を提案するサラは、「言葉の問題について議論したくない」と反対される。「何を話せばいいかわからない」とフリーズするサラ。スコットは「発言権を与えるのは彼女のためだ」と正当化するが、3人目のサイモンに「権利を与える」という言い方の欺瞞性を指摘されてしまう。

発言権、言葉の適切な使用、「正しい発音」といった言語のポリティクスは、「ワタウロング(Wadawurrung)」という固有名をめぐる冒頭の会話のなかに既に書き込まれ、先住民への差別や虐待というオーストラリアの負の歴史と接続する。「知的障害者独特のしゃべり方」と自ら言うその話し方にとって、集会の開催地を居住地としていた先住民の部族名は発音が難しく、「正しく」発音されない。中盤の演説シーンでは、障害者が何千年ものあいだ、権利を奪われ動物のように扱われてきたことが糾弾されるが、そこには見えない「影の獲物」として先住民もまた連なり交差しているのだ。

[撮影:岡はるか 提供:KYOTO EXPERIMENT]

「他者に代弁されず、自らの言葉をもって語ること」への希求と困難さが本作の主題のひとつである。冒頭、「沈黙」してただ立ち尽くすだけだったサラが、後半で客席に語りかける姿は本作のハイライトだ。「人に理解されようとあなたは苦しむ」「レッテルには慣れねばならない」「自分の権利のため、声を上げる必要がある」「他者はあなたの限界を示してくる」「自分の身体の権利すらもてないこともある」……。これらの言葉は、知的障害者に限らずさまざまなマイノリティ性をもつ当事者にとって、切実な連帯の声として響くだろう。

[撮影:岡はるか 提供:KYOTO EXPERIMENT]

ここで、本作の秀逸な3つの仕掛けに触れたい。①「集会」という設定。客席への直接的な呼びかけは、観客を「その場にいないこと」にせず、「集会の聴衆」として巻き込んでしまう。②「字幕」の両義性と、「字幕/AI」の境界の侵食。本作における字幕は、「英語の台詞の翻訳」という補助的な役割以上に、両義的な意味をもつ。「(発音が不明瞭でも)字幕のおかげで理解してもらえる」というメタ的な台詞。だが、字幕という「わかりやすく伝える装置」は、「自分が吹き出しになって、説明を貼り付けられるよう」と出演者自身に感じさせる暴力性ももつ。そして字幕は、第四の出演者として音声のみで登場する「AIの声」の可視化でもある。「AIが人間を超えた未来」についての会話は、「人間はAIに奴隷か障害者のように扱われるだろう」という想像に向かい、「知能」という基準の恣意性を反省的に突きつける。

そして、③舞台前面の床に張られた「場ミリテープの線」もまた、極めて両義的だ。声を奪われてきたマイノリティの当事者が、自分たちで「発言の場」を準備してつくりあげることを示す。同時に、舞台前面に出て演説する出演者の足元に引かれたその線は、「客席との境界線」でもある。ラスト、出演者たちは再び自分たちで撤収作業を行ない、テープの線を剥がして退場する。それは「境界線が消えた未来」なのか、それとも「皆が“知能に問題がある”とAIに判断される未来」なのか。

[撮影:岡はるか 提供:KYOTO EXPERIMENT]

バック・トゥ・バック・シアター『影の獲物になる狩人』(trailer)

KYOTO EXPERIMENT2023 バック・トゥ・バック・シアター『影の獲物になる狩人』 :https://kyoto-ex.jp/shows/2023_back-to-back-theatre

関連レビュー

KYOTO EXPERIMENT 2023(前編) チェルフィッチュ『宇宙船イン・ビトゥイーン号の窓』|高嶋慈:artscapeレビュー(2023年11月15日号)

KYOTO EXPERIMENT 2023(後編) アリス・リポル/Cia. REC『Lavagem(洗浄)』、ウィチャヤ・アータマート/For What Theatre『ジャグル&ハイド(演出家を探すなんだかわからない7つのモノたち)』|高嶋慈:artscapeレビュー(2023年11月15日号)

2023/10/07(土)(高嶋慈)

KYOTO EXPERIMENT 2023(前編) チェルフィッチュ『宇宙船イン・ビトゥイーン号の窓』

会期:2023/09/30~2023/10/03

ロームシアター京都 ノースホール[京都府]

出演者の属性(社会的、人種的、国籍、母語、ジェンダー、セクシュアリティ、障害/健常……)はどこまで舞台作品の成立に関与するのか。とりわけ、マイノリティ性をもつ当事者の出演は、「再現/表象」という演劇の原理とどこまで批評的に関わるのか。演出家の権力性、そして「観客」という立場は、どのように反省的に問われうるのか。本稿では、こうした視点から、KYOTO EXPERIMENT京都国際舞台芸術祭 2023の上演作品のうち4つを取り上げる。前編ではチェルフィッチュ『宇宙船イン・ビトゥイーン号の窓』、中編ではバック・トゥ・バック・シアター『影の獲物になる狩人』、後編ではアリス・リポル/Cia. REC『Lavagem(洗浄)』とウィチャヤ・アータマート/For What Theatre『ジャグル&ハイド(演出家を探すなんだかわからない7つのモノたち)』について考察する。

チェルフィッチュの新作『宇宙船イン・ビトゥイーン号の窓』は、日本語を母語としない出演者との協働により、「アクセントや文法の正しさ」というネイティブ視点の基準から解放し、「日本語で上演される演劇」を更新しようとする画期的な試みである。チェルフィッチュ主宰の岡田利規は、2021年からノン・ネイティブ日本語話者との演劇プロジェクトを始動。ワークショップやトーク、オーディションを経て選出した俳優とともに本作を制作した。戯曲は『新潮』2023年10月号に掲載。

舞台は宇宙船イン・ビトゥイーン号の船内。「わたしたちの言葉の著しい衰退」を食い止めるため、地球外知的生命体を探索し、言葉を習得させるという政府主導のミッションを帯びた4人の隊員と、船内の掃除など雑用を担う人型ロボットが乗船している。宇宙船がワームホールを抜けて太陽系の外へ出たとき、いつのまにか船内には一体の地球外知的生命体が入り込んでいた。それは正確にはどのタイミングだったのかを「再現」する、という体で6名の会話が展開する。

[撮影:井上嘉和 提供:KYOTO EXPERIMENT]

これだけでも十分メタ演劇的な構造だが、本作のポイントは、「日本語を母語としない俳優が日本人隊員を演じ、日本語ネイティブの俳優がロボットや宇宙人を演じる」という逆転の構造にある。この戦略的な「反転」により、言語の政治性をめぐる問いがさまざまにパラフレーズされ、立体的かつ歴史的な奥行きを獲得していく。

開始早々、コーヒーの抽出開始を告げるマシンの「不自然な」人工音声が流れることは示唆的だ。この演劇が、日本語の「自然さ/不自然さ」の基準、その判断を下すネイティブ=マジョリティの特権性、AIのアルゴリズムによる言語学習/ノン・ネイティブ話者による外国語学習といった主題を扱うものであることを予告する。そして、登場した隊員たちは、「宇宙の音楽」についての会話を始める。それは「地球の音楽」とどこまで似ている/違うのか。

隊員たちは、存在しないヘッドフォンを耳に当てて「音楽を聴くフリ」をし、見えないヘッドフォンを手渡し合う。「宇宙の音楽」への想像は、詩的なメタファーとして機能し始める。母語という重力圏を離れ、意味から遊離し、純粋な音へと近づく言葉の群れ。隊員のひとりは「ここにあるよ」とヘッドフォンを仲間に手渡すが、まさに彼らの話す日本語の響きは、アクセントの位置や強い母音の発音などにより、音楽的に聴こえ始める。あるいは、「発音の不安定さ」は、意味の揺れや多重性を偶発的に引き起こし、聴く側の想像を拡張する。例えば、「地球を思い出させる音楽を聴きたくないが、地球の存在を頭のなかから消すと、地球に残した人たちを見捨てたことになってしまう」と語る隊員の「カットゥのドラマ」は、「葛藤」のなかに「切断(cut)」をはらんでいる。また、政府主導のプロジェクトへの参加を文部科学大臣から打診され、「悩んでいる」と正直に発言したら、大臣がブチギレて暴れたというエピソード。「犠牲になったショッキ」は、「食器(床に叩きつけられた皿)」だけなのか。不機嫌な上司の暴言・暴力を浴びた「書記」もモノ化された存在として二重写しになる。

[撮影:井上嘉和 提供:KYOTO EXPERIMENT]

隊員たちの話す日本語が、多様な響きをもつ「宇宙の音楽」として聴こえ始めると同時に、ネイティブ話者の俳優の発語は抑揚を欠いた平坦なものに感じられてくる。また、英語をカタカナ表記した単語は発音の差異が際立つことで、日本語のハイブリッド性が意識され、「純粋な日本語」に疑義を突きつける。

もちろんここには、「ノン・ネイティブの俳優が日本語で話す演劇」がネイティブの作家によってつくられ、(国際演劇祭とはいえ大半が)ネイティブの観客が見るという暴力性や構造的不均衡がある。岡田はこのことに自覚的で、だからこそ本作は「日本(語)批判」へと矛先を向ける。象徴的なのが、船内の雑用を担う人型ロボットの「ヨシノガリさん」が、「やりがいを感じたいから、フィルター掃除の回数を減らしてほしい」と訴えるエピソード。ロボットのヨシノガリさんが「やりがい」という言葉を使うことに違和感を抱く隊員。「ヨシノガリさんの言葉はアルゴリズムですよね」と面と向かって言う線引き。微妙な反抗心を見せていたヨシノガリさんは後半、取り替えるはずの蛍光灯を武器に持ち替えて暴れ出す。「みなさんは、ずっと前からだ、最初からだった、わたしのことを侮辱していた」。丁寧な言葉遣いという「偽善の糖衣にくるまれた」差別感情。人間の言語を学習するAIプログラムがネイティブ俳優によって演じられ、日本語を習得したノン・ネイティブ俳優が日本人を演じるという転倒の操作により、移民労働や移民差別を逆説的に浮かび上がらせる。隊員たちの「安全で快適な生活」を支える労働に従事し、言葉の習得過程で区別されるロボットとは、3Kの現場や清掃業で働く移民のパラフレーズである。また、船内に入り込んだ宇宙人が何重にも受ける「凶暴度レベルチェック」「知性レベルチェック」は、コミカルな笑いを通りこしてブラックジョークだ。

そして、「言葉の衰退」を食い止めるため、宇宙に進出して知的生命体と接触し、言葉を習得させるミッションが国家規模で進められていること自体、過去の植民地主義における同化政策を「SF的未来」へと批判的に反転させたものにほかならない。「チクブシマ」「アマツカゼ」「ナニシヲワバ」といった乗組員たちの古風な名前に冠せられたナショナリズム。太陽系外へと抜けるワームホールが近づく瞬間、隊員は「宇宙船の窓」に見立てた舞台前面のフレームを通して観客席をのぞき込む。私たち観客が、母語の共同体から「宇宙空間」に放り出されるという反転。「人間とは比較にならない高度な知性レベル」が判明した宇宙人は、隊員たちの言葉を瞬間的に習得し、新たな単語、文法、可聴域外も含む音を付け加え、言語自体が有機生命体のように進化・変容していく未来について独白する。だが、「真空やダークマターのヴァイブレーション」を織り交ぜたその語りは、「それを捉えるレセプターを持ち合わせていない」隊員たちには理解されず、「わたしたちの言葉の末永い繁栄を願って」〈サザレイシさん〉と皮肉かつ暴力的に命名されてしまう。

日常着や作業服を着た隊員やロボットとは異なり、〈サザレイシさん〉の全身は、梱包用のプチプチシートのようなもので覆われている。初めは周囲を遮断する透明なバリアのように見えたそれは、可聴域外の音や真空のヴァイブレーションすら含む「宇宙の音楽」を捉えるためのレセプターだった。あなたは、バリア/レセプターのどちらを持ち合わせているのか。絶えずそう呼びかけられているような上演だった。

[撮影:井上嘉和 提供:KYOTO EXPERIMENT]

チェルフィッチュ『宇宙船イン・ビトゥイーン号の窓』(trailer)

KYOTO EXPERIMENT2023 チェルフィッチュ『宇宙船イン・ビトゥイーン号の窓』:https://kyoto-ex.jp/shows/2023_chelfitsch

チェルフィッチュ『宇宙船イン・ビトゥイーン号の窓』京都公演(KYOTO EXPERIMENT2023):https://chelfitsch.net/activity/2023/08/in-between.html

関連レビュー

KYOTO EXPERIMENT 2023(中編) バック・トゥ・バック・シアター『影の獲物になる狩人』|高嶋慈:artscapeレビュー(2023年11月15日号)

KYOTO EXPERIMENT 2023(後編) アリス・リポル/Cia. REC『Lavagem(洗浄)』、ウィチャヤ・アータマート/For What Theatre『ジャグル&ハイド(演出家を探すなんだかわからない7つのモノたち)』|高嶋慈:artscapeレビュー(2023年11月15日号)

2023/10/03(火)(高嶋慈)

若だんさんと御いんきょさん『チラ美のスカート』

会期:2023/09/23~2023/09/24

THEATRE E9 KYOTO[京都府]

同じ戯曲を3人の演出家がそれぞれ演出した3本を連続上演する画期的なシリーズが、6回目を迎えた。企画は「若だんさんと御いんきょさん」(演出家の田村哲男とコトリ会議の若旦那家康によるユニット)。2019~2021年の3年間は、安部公房の戯曲を上演。4年目からは、山本正典(コトリ会議)の短編を若手演出家がそれぞれ上演した。未上演作品の『すなの』(2022)、書き下ろしの『かさじぞう』(2023)に続き、今回は山本自身が演出し、2018年に第9回せんがわ劇場演劇コンクールで劇作家賞を受賞した『チラ美のスカート』が選ばれた。

『チラ美のスカート』は、天王星衝突による地球滅亡が2週間後に迫ったある夜、研究室/崖の上にいる2組のカップルを描いた会話劇である。絶望的な状況や死にどう向き合い、「自分を置いて行った」相手に対してどう行動するのか。構造的には類似した2組のエピソードが交差しながら反復されるだけに、ラストの対比性が際立つ。

1組めのカップルは、研究室にこもる発明家の男(田中)と、久しぶりに会いに来たチラ美。外の浜辺には、地球滅亡のニュースに追い詰められて崖から飛び降りた人たちの死体が打ち上げられているという切迫した状況らしいのだが、2人の会話は「チラ美が履いてきたスカート」をめぐってすれ違う。「あなたが昔買ってくれたスカート」を見つけて、運命を共にする覚悟を決め、そのスカートを履いてきたと言うチラ美。だが田中は、発明したばかりの小さな機械を見せ、順序をすっ飛ばしてプロポーズしてしまう。動揺するもプロポーズを受け入れ、「月の見納めをしてお月見婚にしよう」と言うチラ美。彼女にとっては、残り少ない時間を愛する人と一緒に過ごすことがまっとうな生き方なのだ。発明品を自殺装置と勘違いしたチラ美は「ずっとあなたと一緒よ」と手を重ねる。だが、これは実は「過去に逃げるためのタイムマシン」だった。延命や逃避を拒否し、愛に殉じようとするチラ美。タイムマシンを起動させた田中は、すれ違う気持ちを「スカートの思い出補正」にぶつけながら消失してしまう。「そのスカートは僕が買ったプレゼントじゃなくて、色が気に入らないと君がわがままを言って、買い直したやつだから」……。その瞬間、天王星の重力で月がバラバラに砕け、夜空が真っ暗になる。

一方、崖の上には、もう1組のカップルが座っている。見えるのは、はるか崖の下で点滅する原発の灯だけだ。2人はもう長い間ここに座っているらしく、「原発に行ってお風呂入りたい」と言う片方(千尋)。「こんな崖下りられないよ」と返すもう片方(桃)。「下で待ってるね」と千尋は姿を消すが、既に崖の下には彼女のサンダルの片方が落ちており、死者であることを暗示する。ふんぎりがつかないまま泣く桃は、同じく「この世界に一人取り残された」チラ美と出会う。「行ってあげないの」「死にたくない」。「やっぱり最期は一人より二人だよ」とチラ美に背中を押され、崖を伝い下りていく桃。そこに「スカートの件が中途半端だったから」と言い訳する田中が過去から戻ってくる。並んで朝日を待つチラ美と田中。一方、崖の下では千尋の傍に桃が横たわっている。

1本目の演出を手がけた田宮ヨシノリ(よるべ)は、大きな解釈を加えずシンプルに上演。「タイムマシンから伸びるチューブ」が、切断しようとするチラ美と田中の溝を示すと同時に、崖の斜面や彼岸/此岸の境界線にも変貌する。ただ、「タップ付き延長コードの連結」はいささか雑であり、世界観を損ねてしまうのではないか。

田宮ヨシノリ演出『チラ美のスカート』

2本目の湊伊寿実(シイナナ)の演出は、コミカルさと椅子の効果的な使用により、戯曲世界がより立体的に膨らんだ。「崖の上にいる」不安定な状況は、「椅子の座面の上にしゃがんで座る」危ういバランスの姿勢で示され、「椅子や机を倒す」動作で「失踪」「死」を示唆する。

湊伊寿実演出『チラ美のスカート』

変化球の演出が光っていたのが、3本目の小林留奈(白いたんぽぽ)。感情を抑えた発声と、音楽劇の要素を取り入れた演出により、シリアスとリリカルさの対比が際立つ。「月が粉々に砕けた」シーンは、舞台上にばら撒かれ、飛び跳ねるスーパーボールで表現。散らばったカラフルなボールは、夜空の星屑のようにも、千尋と桃を取り巻く無数の死者たちの魂にも見える。「すな」「ほし」「ふうせん」「しずく」「さくらんぼ」といった「小さな丸いもの」の連想をささやく声に、「ポツポツ」「ポポポ」といった擬音のリズムとハミングが加わり、「この世とあの世のあわいにある空間」を音響的に出現させる。ゆっくり立ち去る千尋と、後を追えず座り込んだままの桃。引き止めるように桃が伸ばした指先にあたり、音もなく転がっていく小さなボールは、一滴の涙を想起させる。

小林留奈演出『チラ美のスカート』

小林留奈演出『チラ美のスカート』

そして、この小林演出の最大のポイントが、「崖の上のカップル」を女性2人に置き換え、「異性愛のカップルを基本単位とし、男性中心主義的視線で描かれた物語」に対して(ある程度まで)批評的に解体を試みた点だ。実は『チラ美のスカート』という作品は、(タイトルからして既に)ジェンダーの観点から問題含みである。「自分が買い与えたスカート(=女性性の記号)を身に付けているかどうか」で自尊心と所有欲求を満たそうとする男。「チラ美」というネーミング自体、「パンチラ」を想起させるように、「男性による一方的な性的視線の対象物である」ことが書き込まれている。そして、2組のカップルの対照的な帰結は、「崖の上/自宅内の研究室」という空間設定の対比が暗示する。「崖の上(逃げ場のない瀬戸際、生/死の境界)」はわかりやすい。一方、「研究室」は「実は田中の自宅内」であることが判明するやり取りがある。唐突なプロポーズに対するチラ美の反応を見て「失敗した」と思った田中は、挙動不審に陥って「帰る」と連発し、「ここあなたの家」と言い聞かせるチラ美と食い違った会話を交わした挙句、「あなたと私の家」と言われて落ち着きを取り戻す。だが、彼が取り戻した「安心」を支えているのは、「あなたの家」に女性が嫁いでくるという構造の安定性ではないだろうか。

山本の戯曲に限らず、多くの物語は異性愛の男女カップルが基本単位である(前回と前々回の『かさじぞう』『すなの』も男女カップルの会話劇である)。小林の演出は、「恋愛=男女」という限定を解除してみせた一方、別の限界もはらんでいる。先述のように、2組のカップルの帰結は対照的である。安定した「研究室(=マイホーム)」に戻ってきた田中は、「明日の朝、太陽が昇ったらもう一回告白するんだ」とチラ美に言い、2人は明日の到来を信じて前向きに生きている。だが、不安定な「崖の上」にいた千尋と桃は、順番に崖=境界を通過し、死者の世界に横たわる。小林の演出では、末路の分岐が、「異性愛/規範外」の対比に重ねられてしまった。異性愛という規範に沿ったカップルは、(滅亡が迫りつつあるものの)ポジティブに前を向き、この世界に踏みとどまる。一方、その規範から逸脱したカップルは、崖っぷちに追い詰められ、この世界の外に「追放」される、もしくはこの世界には居場所がない。「恋愛=男女」という限界を乗り越えたようで、むしろ異性愛の規範を強化してしまうというねじれ。あるいは、「純愛であれ悲劇であれ、マイノリティの死がドラマのなかで反復され続ける」という回路の再生産。男女カップルを女性2人に置き換えるのであれば、その批評的意味や限界までさらに熟考して演出してほしかった。もしくは、例えば「終末ラブストーリー」という設定を逆手に取り、「異性愛が正しい規範とされる世界は、終わりや綻びを迎えつつある」という読み替えの余地もあったのではないだろうか。

「演出違いの連続上演を見比べることで、戯曲世界の拡張や批評的読み替えの可能性を感じることができる」という機会は、多くはない。また、若手演出家支援という点でも本企画の意義は大きい。山本の戯曲の連続上演は今回で一区切りだというが、今後もこの企画が続くことを願う。

THEATRE E9 KYOTO 若だんさんと御いんきょさん『チラ美のスカート』:https://askyoto.or.jp/e9/ticket/21968

関連レビュー

若だんさんと御いんきょさん『かさじぞう』|高嶋慈:artscapeレビュー(2023年04月15日号)

若だんさんと御いんきょさん『すなの』|高嶋慈:artscapeレビュー(2022年04月15日号)

若だんさんと御いんきょさん『棒になった男』|高嶋慈:artscapeレビュー(2021年03月15日号)

若だんさんと御いんきょさん『鞄』|高嶋慈:artscapeレビュー(2020年04月15日号)

若だんさんと御いんきょさん『時の崖』|高嶋慈:artscapeレビュー(2019年05月15日号)

2023/09/24(日)(高嶋慈)

KIACレジデンス・セレクション2022→23「SPA of Narratives/声と語りの浴場」 ユニ・ホン・シャープ『ENCORE-Mer』

会期:2023/09/22~2023/09/24

城崎国際アートセンター[兵庫県]

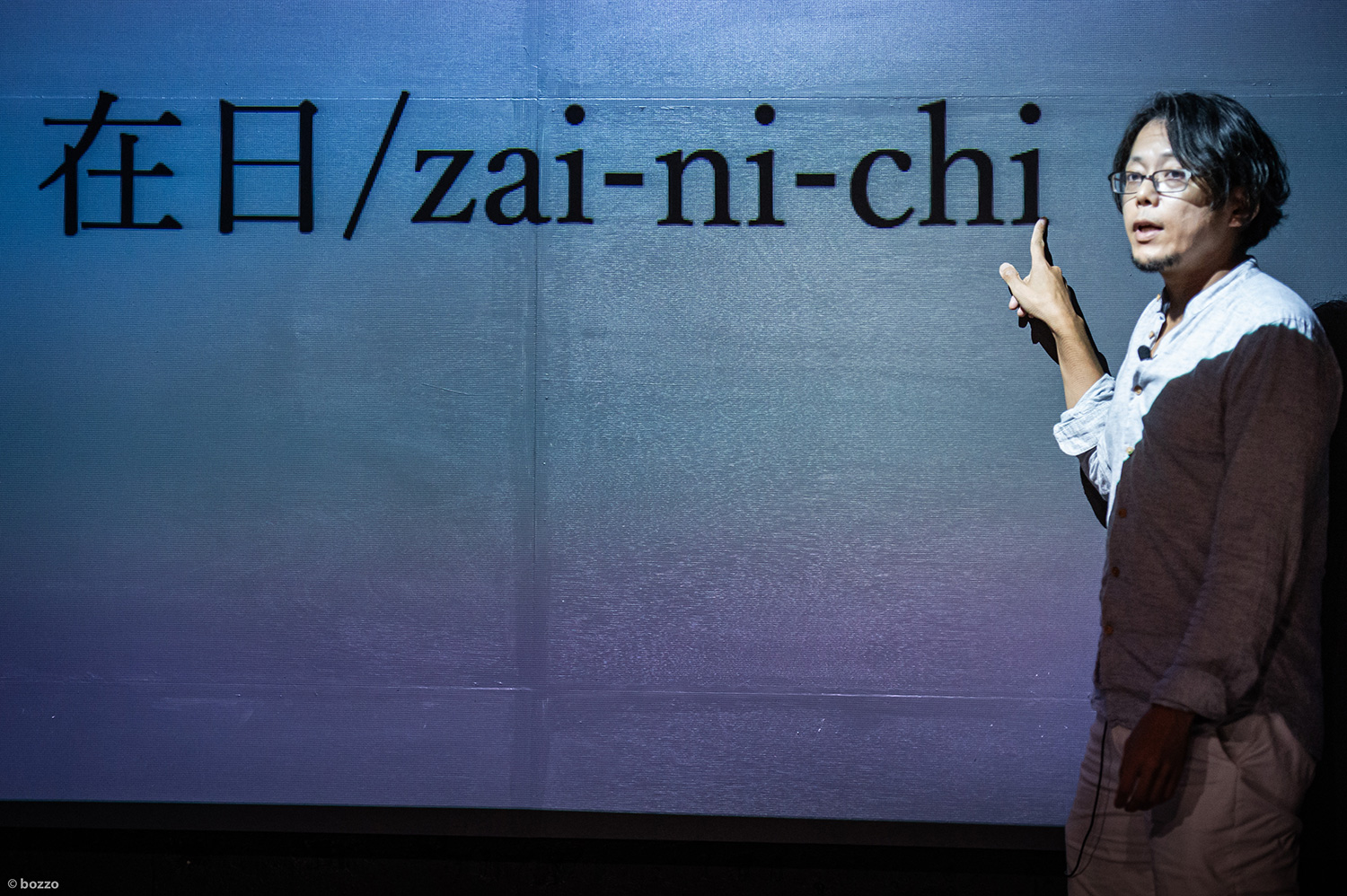

「KIACレジデンス・セレクション」は、城崎国際アートセンター(KIAC)で滞在制作を行なったアーティスト3名による成果発表を連続上演する企画である。アートセンターの建物がかつて公共の温泉宿だったことに想を得て、「劇場」を、多様な声や語りが交差する「浴場」に見立てた。本稿では、言語と翻訳をめぐる権力構造、身ぶりの批評的反復、文化の統治としての植民地支配、アイデンティティの流動性や多重性をめぐり、緻密に練り上げられた構成が秀逸だったユニ・ホン・シャープのレクチャー・パフォーマンス『ENCORE-Mer』を取り上げる(以下、作家名はユニ・H-Cと略記)。

『ENCORE-Mer』は、日本統治時代の朝鮮半島出身で、日本に渡って学んだモダンダンスと朝鮮民族舞踊を融合させた舞踊家として知られる崔承喜(チェ・スンヒ/さいしょうき、1911-1969)についてのレクチャー・パフォーマンスと銘打たれている。だが、より正確には、「崔承喜についてのリサーチ」という形式や題材を借りながら、根底で語られているのは言語と翻訳それ自体がはらむ複雑な力学であり、ユニ・H-C自身のアイデンティティに対する自問である(崔承喜のアイコニックな写真は一切登場しないことは象徴的だ)。そして本作の最大の仕掛けが、「通訳(者)」という媒介の可視化と、「母語/非母語」という区分の撹乱や転倒の操作である。

[撮影:bozzo 写真提供:城崎国際アートセンター(豊岡市)]

冒頭から終盤近くまで、ユニ・H-Cは一貫して、非ネイティブであるフランス語であえて語り続ける。そのことは、「フランス語は、自分が話したいことを言える言葉である」「私にとって母語は一番話しやすい言葉ではなく、他者である」といった発言や、自身の発音からも推察される。そして、ユニ・H-Cが語るフランス語は、(語り手の傍に付き添うのではなく)舞台上で対面する位置に座る翻訳家・平野暁人を通して、「日本語」に置換される。このようにいくつもの手続きを経て、複数の言語間を横断する「翻訳」という行為そのものに構造的に光が当てられる。

ユニ・H-Cの語りは、崔承喜についてのリサーチプロジェクトを進める自身の日々の記録と、崔の経歴や当時の公演評の紹介という2つのパートを断片的に行き来し、私的な視点と歴史的な軸のあわいを不安定に揺れ動く。そこには、断片の集積によってのみ接近可能な歴史の語り口がある。「崔承喜の足跡」は時に捉え損ねられ、「泊まったホテルのある神宮外苑」という場所をとおして再接続される。

一方、「崔承喜の舞踊の記憶」は、複数の「身ぶりの反復(ENCORE)」によって主題化され、「民族の文化の継承」をめぐる、アイデンティティと植民地支配の複雑な問題を浮かび上がらせる。崔は戦前の日本で「半島の舞姫」と呼ばれ人気を博したあと、戦後に北朝鮮へ渡って自身の舞踊研究所を設立したこと、そして崔の舞踊は現在の在日コリアンの民族舞踊の源流であることが語られる。それは文字通り、「国家と国家のはざまの波打ち際」で伝えられた舞踊だった。1950~1980年代には多くの朝鮮半島出身者が「帰国事業」で海を渡り、移民船が行き来したが、北朝鮮籍の者は日本の領土内への下船を許可されず、船の上で踊りを習ったという。そしてスクリーンには、崔の舞踊を継承した在日コリアンの舞踊家のユン・ミユが、海からの強い風を受け、まさに浜辺で踊る姿が映し出される。

[撮影:bozzo 写真提供:城崎国際アートセンター(豊岡市)]

一方、別のシーンでは、崔の舞踊の力強いポーズの写真がスクリーンに映し出され、ユニ・H-Cはそのポーズを真似しようとするが、バランスを崩し「失敗」してしまう。これは「民族の記憶」としての身体言語を自らはもっていないことを示すと同時に、「崔承喜の舞踊」が内包するねじれた構造に対する批評的身ぶりでもある。ユニ・H-Cがさまざまなポーズの模倣に「失敗」を繰り返すあいだ、戦前の日本の文化人が崔の舞踊を評した言葉が平野によって読み上げられる。「崔承喜という舞踊家はいはば和製品であつて全部が国産である」(石井漠)、「崔承喜の舞踊を初めてみて、これは日本人舞踊家の中で一番感心した。崔承喜を日本人の中にいれていいだろう」(板垣直子)、「優れた人が朝鮮から出ることを日頃どんなにか望んでいるだらう。それは日本の為にも非常にいい」(柳宗悦)。「民族色」「異国情緒」をモダンダンスに取り入れた踊りが「日本人の」舞踊家として評価される事態は、帝国という中心/近代が周縁/伝統を美的な対象物として馴致しようとする、「文化の私有化」という植民地統治の形態にほかならない。「崔のポーズの模倣の失敗」は、そうした植民地主義の言説に取り込まれることへの抵抗である。「お手本」としてスクリーンに映される「ポーズ写真」自体、崔自身ではなく、現代の服装にサングラスをかけた怪しげな人物であり、明らかにパロディなのだ。

[撮影:bozzo 写真提供:城崎国際アートセンター(豊岡市)]

だが、「身ぶりの模倣」は別の政治性ももつ。「崔が16歳で石井の門下生になり来日した直後の1926年、大正天皇の葬列に皆で参列したが、崔だけが葬列に背を向けてお辞儀をした」というエピソードが語られたあと、「海岸でお辞儀をするユニ・H-Cの姿」がスクリーンに映される。崔の身ぶりは、植民地主義と帝国主義に対する抵抗として受け継がれてもいるのだ。

後半では、ユニ・H-Cと平野が位置を交換し、レクチャー/通訳、言語間の従属関係が入れ替わる。そして通訳者であったはずの平野による、ふざけた日仏翻訳講座が始まる。伝授されるのは「あらゆる言語を、世界一美しく完璧なフランス語風に発音するための3つのルール」。そして、「在日(zai-ni-chi)」という単語を「ゼニシュ」とフランス語風に発音するレッスンが始まる。そしてこれは、東京生まれで現在はフランスを拠点とするユニ・H-C自身が辿った軌跡の音声化でもある。かつて呼ばれた「在日」という名は、フランスでは「ゼニシュ」という「美しい音」に変換されてしまう。ユニ・H-Cは「私は日本語とも韓国語とも違う、安全地帯としての言葉を必要とした」と語るが、ここには同時に、他者の言語を「発音・聴取可能な音」に変形し、ノイズを排除してしまう「翻訳」の暴力的な側面が露出する。

[撮影:bozzo 写真提供:城崎国際アートセンター(豊岡市)]

「崔承喜」という名自体、「チェ・スンヒ/さいしょうき」という2つの発音をもっていた。そこには、植民地支配者/被支配者という非対称性が言語間の関係として投影されている。そして、「崔承喜についてフランス語で語る」行為は、そうした言語の権力関係や重力圏から脱する一方、植民地支配の根幹の問題により深く触れる面ももつ。1905年、日露戦争を終結したポーツマス条約で朝鮮半島の一部の利権が日本へ譲渡され、植民地支配の土台となったが、この条約はフランス語で交わされたことがレクチャー内で語られる。この事実は、西洋(の辺境)に初めて勝利した日本が、「西洋の承認」を得て欧米列強の仲間入りをしたことの象徴でもある。

終盤、ユニ・H-Cと平野はそれまでそれぞれがしゃべっていた言語を交換し、ユニ・H-Cが日本語で、平野がフランス語で、かつ両者が同時に声を発する。互いを打ち消すように重なり合う声は聞き取りにくいが、「母語/非母語」という区分や「翻訳」という営為それ自体をかき消し無効化するようでもある。「翻訳によって安全地帯の外へ連れ出されていく」という声が、かろうじて私の耳に届く。「安全地帯」などどこにもなく、常に複数の言語や権力関係が交錯し、反転し、密通し合う場のただ中に私たちがいることが、音響的に示されるのだ。

KIACレジデンス・セレクション2022→23「SPA of Narratives/声と語りの浴場」:http://kiac.jp/event/2334

ユニ・ホン・シャープ『ENCORE-Mer』:http://kiac.jp/event/2377

2023/09/23(土・祝)(高嶋慈)

Q『弱法師』

会期:2023/09/15~2023/09/17

城崎国際アートセンター[兵庫県]

物語の原型と上演形式を古典芸能から借用し、とりわけ性やジェンダーをめぐる社会構造や人間の欲望の歪さをグロテスクな過剰性とともにえぐり出す市原佐都子の最新作。能「弱法師」や「俊徳丸伝説」、さらに歌舞伎や人形浄瑠璃(文楽)の演目として派生した「摂州合邦辻」を下敷きとする。長年子どものいない長者の夫婦に容貌の整った息子が生まれるが、横恋慕した継母によって失明・ハンセン病に罹患する。そして流浪の物乞いとなるが、神仏への祈願で病が癒えるという物語だ。戯曲は『悲劇喜劇』2023年9月号に掲載。

市原は、古典の物語を、うらぶれた安アパートを舞台に、現代日本の匿名的な家族に置き換えた。交通誘導員として、毎夜、工事現場に立って誘導灯を振り続ける男。ドライバーに毒づかれる度に感情を押し殺し、「自分は人形だから」と言い聞かせて働いている。帰宅すると、妻とセックスして疲労と性欲を吐き出す日々だ。ここで観客の度肝を抜くのが、それぞれ「交通誘導」「性欲処理」の用途のために作られた文字通りの「人形」を操って演じられることだ。夫は人間の代わりに工事現場に立って腕を機械的に振る交通誘導人形「安全太郎」が演じ、妻は巨大な胸と脱着式オナホールを持つラブドールが演じる。粗雑な造形で棒のような手足の安全太郎と、精巧で整ったラブドールとの落差が、ゴツンゴツンと音を立ててぶつかり合う「人形同士のセックス」のグロテスクさを一層際立たせる。

[© igaki photo studio 写真提供:豊岡演劇祭実行委員会]

さらにグロテスクなのが、人形の背後では常に、「生身の人間の姿」をさらけ出した「人形遣い」が影のように張り付いている点だ。三人で一体の人形を操る人形浄瑠璃ではなく、一人の人形遣いが一体の人形を操る「乙女文楽」を参照し、安全太郎とラブドールはそれぞれ男女のパフォーマーが一人で操る。ただし、黒衣ではなく、肌色の下着を付けているため裸のように見え、腰や関節を人形と連結させて動かす。そのため、「人形の動き」は「遣い手の手足の動き」と常に連動し、人間が人形を抱え込んでいるようにも人形が人間を背負い込んでいるようにも見え、両者の分離不可能性が際立つ。

さらに事態を複雑化させるのが、「夫は行為後、妻の脱着式オナホールを取り外して丁寧に洗う」という語りだ。文字通り「ラブドールを妻として暮らす男」を安全太郎が演じているのか、それとも「互いにモノ化された生/性を生きる夫婦」をそれぞれ人形が演じているのか。

やがて夫婦の間には息子が生まれる(美少年の人形を男性パフォーマーが操る)。だが「出産」という役割を終え、「容貌が衰えて夫の性欲をそそらなくなった妻」は、「寿命」を迎えて納棺されてしまう(=ダンボール箱に詰めて捨てられる)。一方、家には派手な女がしばしば来るようになり、父の留守中に息子に口淫する。そこに父が帰宅。「この子が誘った」と言い張る女。「泣くのを必死に我慢しているじゃないか」と非難する父。ここで注意したいのが、少し前のシーンから、「息子の人形」には遣い手がいなくなる点だ。性被害者が「モノ」として扱われ、さらに二次被害により感情を抑圧してしまう事態を示唆する。

[© igaki photo studio 写真提供:豊岡演劇祭実行委員会]

[© igaki photo studio 写真提供:豊岡演劇祭実行委員会]

第二幕では、継母に顔を包丁で刺されて失明し、ゴミの山に捨てられた息子が、「性風俗のマッサージ店」で働く人形たちに拾われる。彼らはマッサージの代価として客から奪った眼球、耳、指、毛髪、ペニスなどの身体パーツを増殖的に装着し、好き勝手に身体改造している。その店に息子がいるとは知らず、肉体労働の疲れを癒そうと父親がやってくる。そして、快感と引き換えに胸にナイフが付き立てられ、えぐり出される心臓。その先にはさらにホラーな展開が待ち受けている……。暴かれるのは、「自らを決して傷つけず、意のままに扱える人形のような存在」を常に欲する人間自身の欲望だ。

終盤、「僕は人間になった」と歓喜する息子も、パニックになった人形たちも、激しくのたうち回る。それは歯止めが効かない欲望の暴走のようにも、人形を操っているはずの「人間」が自らの肥大化した欲望をふりほどこうともがき苦しんでいるようにも見える。ラストシーンでは、父親の首吊り死体がぶら下がるが、彼の安全ベストは暗闇で命の鼓動のように赤く瞬く。「死ぬことのできない人形」は、「人間の欲望の終わりのなさ」の裏返しでもある。

このように本作は、「人形遣いが人形を操る」構造を露骨に見せることで、非人間化された労働、ジェンダー、性産業、(児童の)性被害といった問題や欲望の歪さを描き出した。太夫(語り)と三味線という人形浄瑠璃の分業形態を参照し、ナレーションとすべての台詞を声色で演じ分けた原サチコと、琵琶で併走した西原鶴真の力も大きい。市原の近作は、ギリシャ悲劇やオペラ『蝶々夫人』という古典を参照しつつ、「男性のみで演じられたギリシャ悲劇をすべて女性で演じる」「多言語・多人種の俳優陣」といった戦略的な上演形式により、換骨奪胎と現代社会批判を両立させている。「人形やアバター/人間」「操る/操られる」という構造を利用しつつ撹乱する仕掛けは、例えば百瀬文の映像作品《Jokanaan》(2019)や、許家維+張碩尹+鄭先喻の上演型インスタレーション《浪のしたにも都のさぶらふぞ》(2023)など近年秀逸な作例が多い。本作もまた、古典の枠組みと上演形式を戦略的に書き換え、アイロニーと滑稽さを突きつけた。

[© igaki photo studio 写真提供:豊岡演劇祭実行委員会]

なお、ジェンダーの観点から、本作がもつ功罪の両面を指摘したい。まず、古典への批評的視線について。原作、とくに歌舞伎や人形浄瑠璃の「摂州合邦辻」では、「継母」が物語のキーパーソンであり、義理の息子への恋愛感情を拒絶されたため、毒を盛って病にかからせるが、実は暗殺から彼の身を救うための計画であり、自分の生き血を飲ませて病を治癒させる。ここには、「男を誘惑し破滅させる悪女/自己犠牲により救済する聖女(母)」という、男性にとって都合のよい女性表象の二面性がコインの表と裏のように接続されている。市原は、「継母の生き血」を「父の心臓」に変更することで、「実は貞女の鑑だった継母が命をかけて息子を救う自己犠牲の物語」を消し去った。そのため継母の存在感は薄れるが、例えば同じく「摂州合邦辻」を現代演劇化した木ノ下歌舞伎では、「女性表象のステレオタイプの二極化」が等閑視されていた事態に比べて一歩前進したと言える。

一方、第二幕で登場する「性風俗マッサージ店で働く人形たち」の造形には疑問が残った。安全太郎/ラブドールはどちらも「人間の外見」だけでなく、安価で代替可能な労働力としての男性/その性欲処理を担う女性として、強固なジェンダー役割を模倣している(しかもラブドールは「妻の役割」として「出産」する)。だが、ジェンダーという制度自体、この操り人形のようなものではないだろうか。生まれたときから、「女」または「男」の特徴を備えたとされる人形を、自らの主体的な意思とはまったく無関係に強制的に装着され、他人の目に晒され一方的にジャッジされるのは、自分自身の前面にくくりつけられた「人形」の方なのだ。その「人形」を違和感なく操ることができる人もいれば、うまく操れず取り外したいと願う人もいる。だがその「人形」はがっちりと強固に取り付けられ、そう簡単には取り外せないのだ。

二元論的な性規範を体現する安全太郎/ラブドールとは対照的に、マッサージ店の人形たちは、顔面に無数の目玉を付け、カラフルなカツラを全身にまとい、ブラジャーを鎧のように重ねて装着し、ペニスを鬼の角のように額から生やしている。自分の身体に好きなパーツを好きなだけ付けて、「売りたい自分を売る」「今日は この子はちんこ二本 この子はまんこ三個」「私は両方二個ずつ付けてます」。だが、「二元論的な性規範からの逸脱」を、フェティッシュな身体パーツや性的記号を増殖させた「過剰な異形性」「奇形的な改造人間」として表象し、「おぞましいモンスター」として造形化することは、トランスフォビアと通底しているのではないか。マッサージ店に入った父親は「入る店を間違えた」「性別は? なんて尋ねたら笑われるかも」と独り言を言うが、この発言は性風俗で働くトランス女性を想起させる。近親相姦や両性具有は市原の過去作品でも登場する要素だが、「規範からの逸脱=(見た目の)奇矯性やグロテスクな過剰性」と直結してしまう回路の安易さには、「そのようにしかクィアは想像・表象されえないのか」という疑問と諦念が残った。

Q:https://qqq-qqq-qqq.com

豊岡演劇祭2023:https://toyooka-theaterfestival.jp/program

関連記事

Q『弱法師』|山﨑健太:artscapeレビュー(2023年10月01日号)

許家維+張碩尹+鄭先喻「浪のしたにも都のさぶらふぞ」(前編・第一部)|高嶋慈:artscapeレビュー(2023年08月01日号)

許家維+張碩尹+鄭先喻「浪のしたにも都のさぶらふぞ」(中編・第二部その1)|高嶋慈:artscapeレビュー(2023年08月01日号)

許家維+張碩尹+鄭先喻「浪のしたにも都のさぶらふぞ」(後編・第二部その2)|高嶋慈:artscapeレビュー(2023年08月01日号)

国際芸術祭「あいち2022」 百瀬文《Jokanaan》、『クローラー』|高嶋慈:artscapeレビュー(2022年11月01日号)

あいちトリエンナーレ2019 情の時代|市原佐都子(Q)『バッコスの信女―ホルスタインの雌』|高嶋慈:artscapeレビュー(2019年11月15日号)

木ノ下歌舞伎『糸井版 摂州合邦辻』|高嶋慈:artscapeレビュー(2019年03月01日号)

2023/09/16(土)(高嶋慈)

![DNP Museum Information Japanartscape[アートスケープ] since 1995 Run by DNP Art Communications](/archive/common/image/head_logo_sp.gif)