artscapeレビュー

gallop『ダブルプラス・グッドフル・アングッド』

2020年02月15日号

会期:2020/01/31~2020/02/02

スタジオヴァリエ[京都府]

全体主義国家が監視網を張り巡らせて統治するディストピア的近未来を描いたジョージ・オーウェルの小説『1984年』をモチーフに展開されるパフォーマンス作品。gallopは、京都造形芸術大学映像・舞台芸術学科出身のメンバーが共同演出・出演を行なうパフォーマンスグループである。

『1984年』がモチーフとはいえ、本作は、小説の具体的なシーンを描写するのではなく、身体表現やモノローグ的な発話で構成される断片的なシーンが展開していく。冒頭、上着の襟元を立てて顔を隠し、足早に行き交うパフォーマーたち。都市の雑踏のなかを他人への無関心と機械的な歩行がただ流れていくなか、一瞬立ち止まった彼らは、宣誓するように右手を上げる、笑い/泣きが区別不可能な表情で顔を歪ませる、目と耳を指さす、へそを露出させるなど、さまざまな身振りを無言で行なう。「中国のウイグル自治区では、街中に監視カメラが設置され、置き引きの軽犯罪すら発生しない『安全』が保たれている」と述べるパフォーマー。「愛」についての説明を、「境界を生み出す」「思考の放棄」「自由を奪う」「自立できない」など対立や従属、暴力をもたらすものとして列挙する、別のパフォーマー。「僕はあなたが嫌いだ」「僕はあなたを侮辱する」「唾を吐きかける」というヘイトの言葉は、初めモノローグとして不在の宙空に向かって発されるが、「あなたは僕が嫌いだ」「あなたは僕を侮辱する」「僕に唾を吐きかける」というように、主客が反転して発話され、憎悪の対象が不在のまま、エコーのように反響しながら増幅していく回路が示される。ビートの効いたダンスミュージックに乗せて、抱えた白菜の葉をちぎって口に含みながら、腰を官能的にくねらせる煽情的なダンス。「家の近くの交差点に爆弾が埋まっていて、区役所の職員が調査に来るのだが、いつ誰が落としたのか、誰の所有物だったのかが分からないと掘り出せない」と淡々と語られるモノローグ。戦争の痕跡と記憶の忘却、「日常」のなかに埋め込まれた暴力、管理システムがその平坦さの上を覆っていく。死体のように横たわったパフォーマーたちの傍らで、「ヒューン」「ドーン」「バババババッ」という空爆の擬音語が発されるが、それは子どもの無邪気な遊びなのか、花火の描写なのかは区別できない。

[撮影:脇田友]

[撮影:脇田友]

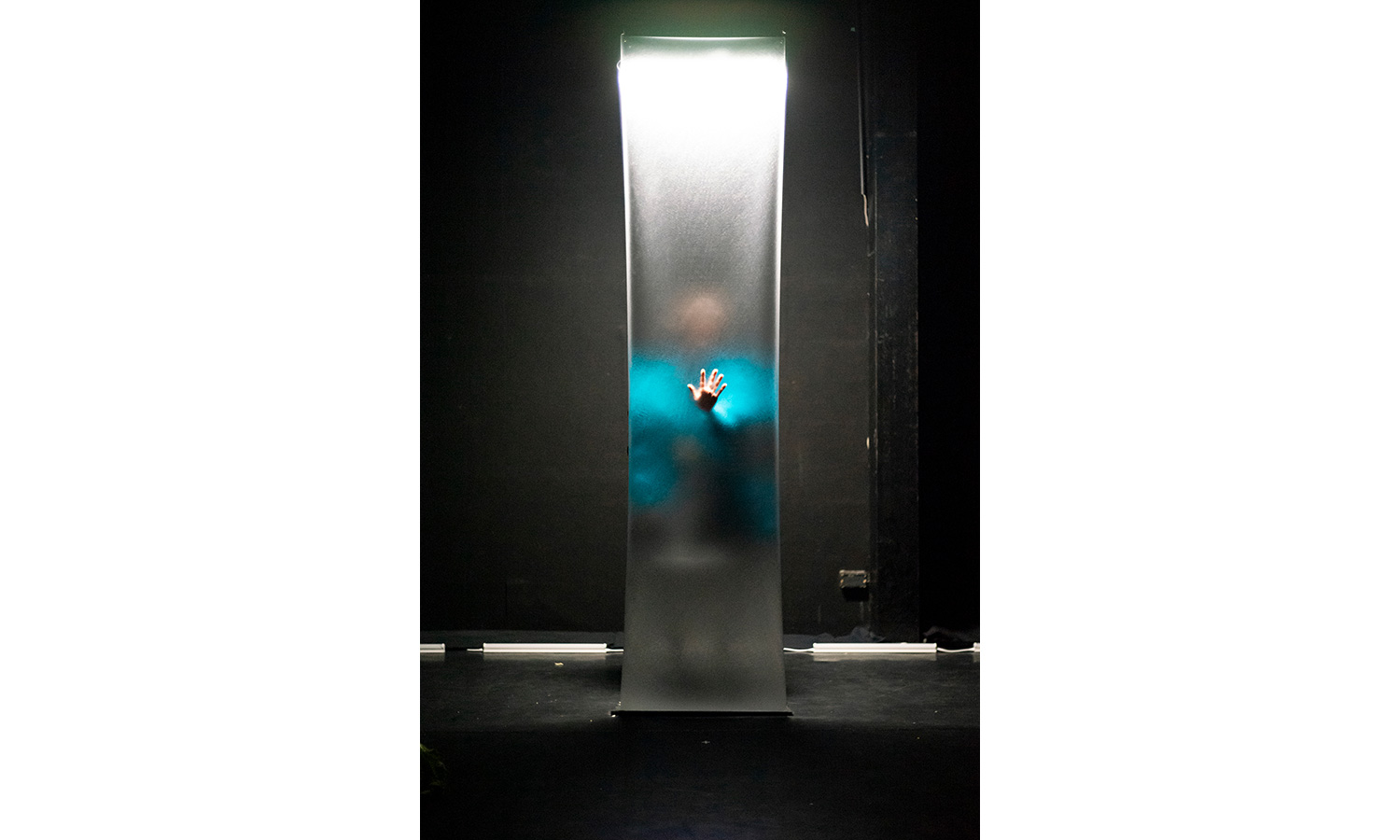

このように、監視と疎外、愛と憎悪、性の欲望と暴力がたたみかけるように展開される本作だが、『1984年』と最も重なり合って感じられたのは、「ダイビングのインストラクターが水中で会話するためのハンドサインについて話す」ラストシーンだった。それは、徹底した管理・監視社会が出現し、水中すなわち「沈黙を強いられた世界で話すための方法」の開発と解すれば、希望や抵抗の発露ではある。だが、にこやかに語るインストラクターの背後では、磨りガラス状の壁の向こう側に助けを求めるような手が張り付き、ゆっくりと壁をつたって落下していく。水槽に閉じ込められ、沈んでいく誰かの手。指の跡が一瞬白く残る、その生々しさ。私たちは、インストラクターとともに、声も息もできない水中の世界にこれから入っていくのか。指の白い軌跡が、生々しく脳裏に残っている。

[撮影:脇田友]

2020/02/02(日)(高嶋慈)

![DNP Museum Information Japanartscape[アートスケープ] since 1995 Run by DNP Art Communications](/archive/common/image/head_logo_sp.gif)