artscapeレビュー

urauny「urauny dinner」

2021年06月01日号

会期:2021/04/10~2021/05/05

White House[東京都]

Chim↑Pomのメンバーである卯城竜太、アーティストの涌井智仁、ナオ ナカムラの中村奈央によって運営される会員制のアートスペースWhite Houseの第一弾「展覧会」、「urauny dinner」が開催された。dinnerの語が示す通り、この展覧会は予約制レストランとして運営されており、観客は1時間ごとに4人ずつの予約枠を事前に押さえたうえで会場であるWhite Houseを訪れる。「提供される料理の素材は、無添加の有機食材などを使用した市販薬や化粧品」であり「作家は薬学者へのヒアリングと自身で食する事で安全を個人的に確認してきましたが、それは社会的に担保されるものではありません」とのことで、予約時には同意書へのチェックも求められる。

受付ではスマートフォンが回収され、私語が禁止であることを告げられると中へ。そこには白一色の立方体の空間が広がっている。入り口のある角から右奥へと対角線を引くように白く細長いテーブルが置かれていて、その突き当たる角にはテーブルがそのまま垂直に立ち上がるような形で強烈な白い光を発する照明器具が設置されている。連想したのは映画『2001年宇宙の旅』、あるいは実写映画版『進撃の巨人』(後編)に登場する謎の白い部屋。鳥や獣の鳴き声、何語かわからない会話に重低音(あるいはそれは照明器具から発せられたものかもしれないが)などが入り混じった音が聞こえてくる。それは発生源を想像することができる具体的な音を素材としながら、全体としてはどこでもない、むしろそれらの具体物からは切り離された空間を演出していた。

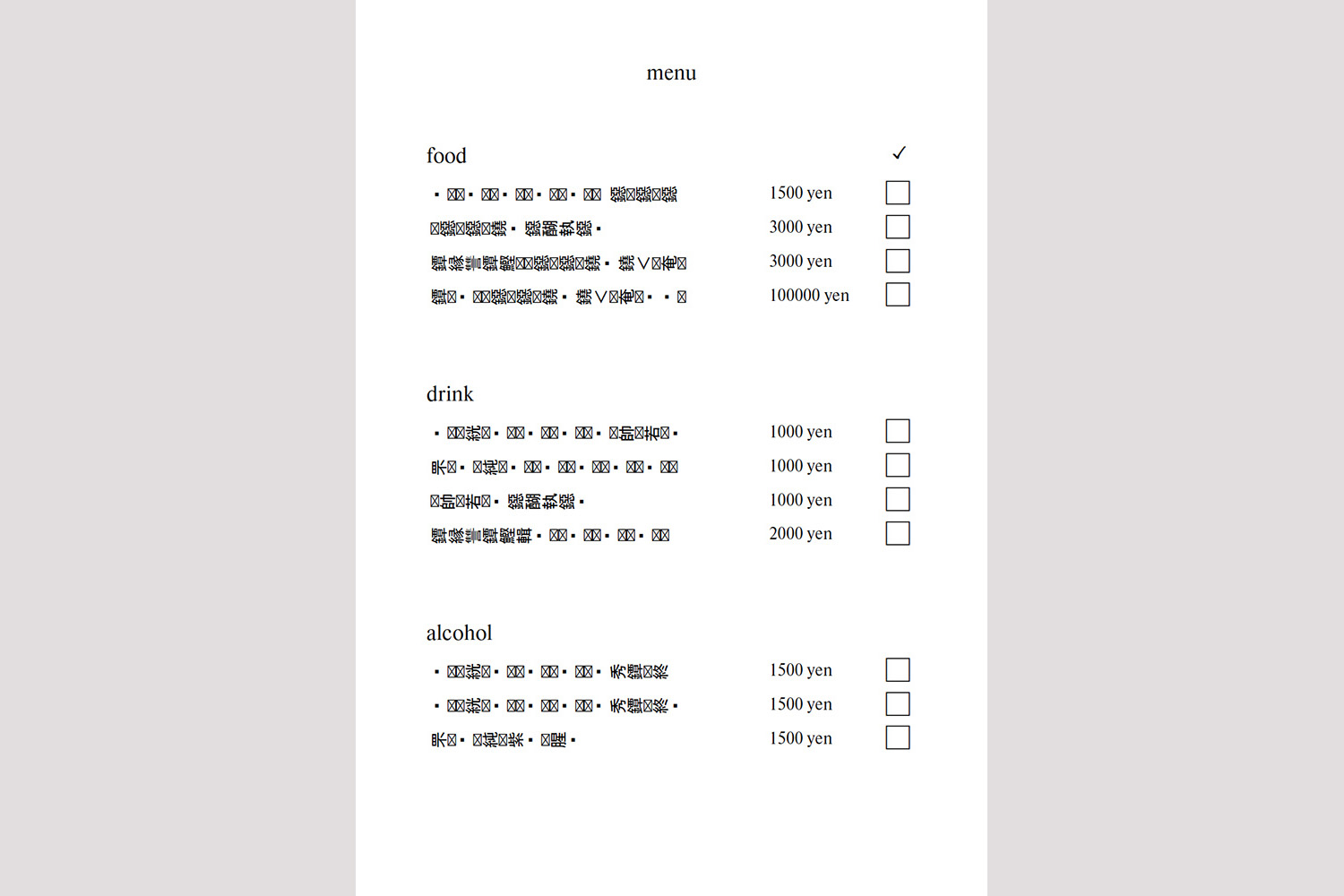

横並びでテーブルにつくとメニューが配布され、注文が決まったら手元のボタンを押してスタッフ(作家?)を呼ぶように言われる。しかし個別のメニュー名は文字化けしたような表記になっておりフード、(ノンアルコールの)ドリンク、アルコールの種別と値段の違いしかわからない。私は3000円のフードと1000円のドリンクを注文した。

「urauny dinner」メニュー表

「urauny dinner」メニュー表

しばらくすると水が提供されカトラリーがセッティングされる。カトラリー、と言ってはみたものの、それは私の知るフォークやナイフといったものではなく、Sの文字をグッと引き伸ばしたような(積分のインテグラル記号のような)形状の金属製の棒である。3種類の異なる太さのそれはテーブルの縁と平行に、波模様を描くよう恭しく置かれるのであった。

またしばしの間ののち、ドリンクが運ばれてくる。氷とともにロックグラスに入れられたトロリとした微発泡性の液体は私の予想に反し意外にも「飲める」。ジントニックがこんな味ではなかったか(私はほとんど酒を飲まないので何かほかの酒と混同している可能性もあるが)。

ちびちびとドリンクを飲んでいる間にほかの客の皿が運ばれてくる。どうやら居合わせた2人は同じものを頼んだらしい。チラリと見るとそこには棒状の物体が三つ並び、その上にはさまざまなトッピングが施されているようだ。小洒落たエクレアのようにも大きめの小枝(お菓子のアレを想像していただいても本物の枝だと思っていただいてもよい)のようにも見える。2人の客はカトラリーは使わず、手でつまんで端からそれをかじっていた。ポリポリと硬めの咀嚼音が聞こえてくるが、食が進まないらしく手も口もすぐに止まり、ときたま思い出したようにまたひと口、という様子。

かなり待たされた後で私の皿が運ばれてきた。鳥の嘴のような形状の物体と緩いマッシュポテトのような、あるいは少量の水で溶いた粉末のコーンスープのようなドロっとした液状の何か。表面に焦げ目がついた(おいしそうとも言える匂いのする)それらの上には青い花弁が散らされている。「鳥の嘴」と「マッシュポテト」が並ぶ様は焦げ目も相まってラクレットチーズ(バーナーで炙ってパスタの上にダーっとかけるアレ)のように見えなくもない。さすがに手で、というわけにはいかず、カトラリーになすりつけてひと口。おいしくも不味くも食えなくもないという絶妙なライン。私は食べ物を残すことにかなり強い抵抗感があり、完食するつもりでしばらく食べていたのだが、カトラリーが液体を掬える形状ではないためごく少量ずつしか口に運べず、しかも食べているうちにうっすら気持ち悪くなってきたためあえなくギブアップ。ドリンクにせよフードにせよ、味よりはむしろ口に残る舌触りの方が「気持ち悪い」と感じる原因だったように思う。

鐚 鐚 鐃�鐚醐執鐚�(2021)

鐚 鐚 鐃�鐚醐執鐚�(2021)

しかしこれ以上は食べられないとなってもスタッフはキッチンに引っ込んでいて、どうなれば終わりなのかもわからない。手持ち無沙汰な時間を潰そうにもスマートフォンは手元にない。ほかの客とともに無言でスタッフを待つ気まずい時間がかなり長く続く。漂う気まずさには出された食べ物を完食していない(というかほとんど残している)ことへの罪悪感も含まれているだろう。宇宙人との会食に呼ばれたものの食事が口に合わず、残したことで相手の機嫌を損ねはしないだろうか(怒って私を食べたりしないだろうか)と心配するような心持ちである。

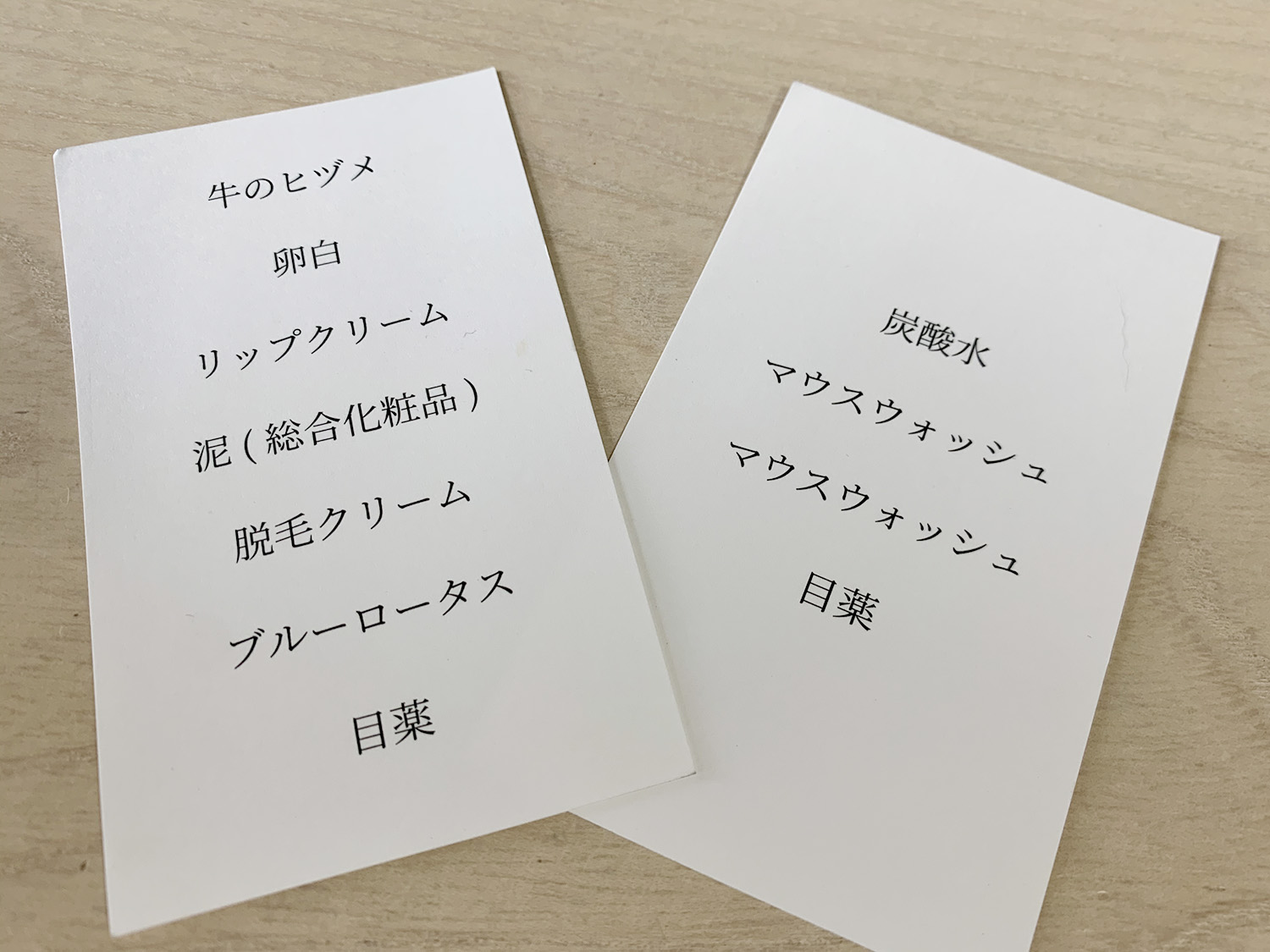

ようやく解放されると注文したメニューの食材が記された名刺大のカードを受付で手渡され、そこで私はようやく自分が何を食べたかを知ることになる。マウスウォッシュ、目薬、リップクリーム、脱毛クリーム等々。なるほど、そもそもマウスウォッシュやリップクリームは使っているうちにその一部が体内に取り込まれているだろうし、目薬もまた目の粘膜を通して「摂取」されるものだ。それらを使う行為と飲食との違いは実はそれほどないとも言えるのかもしれない。

しかし参ったのはその後である。帰宅して風呂に入ってはボディソープやシャンプー、入浴剤の匂いが、歯を磨けば歯磨き粉の匂いが吐き気を誘う。それは匂いに対する条件反射に過ぎないのだが、肌や口腔からそれらを「摂取」していることへの自覚が、身体という境界を侵犯されることへの抵抗として吐き気を生じさせているのだとも言えるだろう。そのとき、「食べられて」いるのはむしろ私の方なのだ。では、普段の食事はそうではないと言い切れるだろうか。「会食」のテーブルの向かいには誰も座っていなかった。私が対峙する相手は皿の上の「食べ物」であり、テーブルの向こうに広がる世界だったのだ。私の身体は一生をかけて内部から侵食され、世界という外部へと消化されていく。

urauny:https://twitter.com/urauny

関連記事

コロナ禍における正反対のふたつの展覧会──ダークアンデパンダン/内藤礼 うつしあう創造|能勢陽子(豊田市美術館):キュレーターズノート(2020年07月01日号)

2021/04/28(水)(山﨑健太)

![DNP Museum Information Japanartscape[アートスケープ] since 1995 Run by DNP Art Communications](/archive/common/image/head_logo_sp.gif)