artscapeレビュー

飯沢耕太郎のレビュー/プレビュー

宮本隆司「九龍城砦」

会期:2016/05/20~2016/07/04

キヤノンギャラリーS[東京都]

「九龍城砦」が取り壊されて姿を消してから20年になるという。かつて「魔窟」と称され、数々の都市伝説に彩られた香港・啓徳空港近くの巨大高層スラムの記憶も、日々薄れつつあるのだろう。若い世代にとっては、まさに幻の建築物になってしまった。そうなると、宮本隆司が1980年台後半~90年代に撮影した写真群が、貴重なものになってくる。単純に資料的な価値だけでなく、宮本が本展のリーフレットに寄せた文章に書いているように、それが「困難な歴史を背負った無数の人々がたどり着いた極限の住居集合体」であり「中国人の集合的無意識の結晶体」であったことが、まざまざと浮かび上がってくるからだ。

同時に、「九龍城砦」のシリーズは、写真家・宮本隆司にとっても原点というべき作品である。1988年に大阪のINAXギャラリーで展示され、ペヨトル工房から写真集として刊行された同シリーズは、やはり同年に展示、出版された「建築の黙示録」とともに、第14回木村伊兵衛写真賞の受賞対象となった。今ふり返ると、宮本の都市環境と建築物に対するアプローチの原型が、まさにこの時期にできあがっていたことがよくわかる。展示を見て、最初にこのシリーズを見た時の衝撃が甦ってくるようで、感慨深いものがあった。かつては建築物の特異な外観や、まるで血管のように増殖するパイプやホースの群れに目を奪われていたのだが、あらためて見直すと、そこに住みついている人々の姿が生々しく定着されていることに気がつく。宮本に限らず、建築写真にヒトの居住空間という視点が明確に打ち出されてきたのも、このシリーズのあたりからだったのではないだろうか。

2016/05/27(金)(飯沢耕太郎)

あの時代(とき)のホリゾント 植田正治のファッション写真

会期:2016/04/16~2016/05/29

アツコバルー[東京都]

植田正治の人気の高さは、本来は5月22日までだった本展の会期が29日まで延長されたことでもわかるだろう。今年の秋には、各時代の代表作を網羅した大冊の写真集が河出書房新社から出る予定であり、今後も出版や展覧会企画が途切れることなく続いていくのではないかと予想される。

今回の展示は、植田の1980年代以降のファッション・広告写真にスポットを当てたもので、こういう切り口はかなり珍しい。だが、『TAKEO KIKUCHI AUTUMN AND WINTER COLLECTION '83-'84』を皮切りにはじまったこの種の写真においても、植田の研ぎ澄まされた美意識と天性の造形感覚は見事に発揮されており、通常の写真とほとんど地続きであるように見える。それはやはり「砂丘」という舞台装置の設定によるところが大きいのではないだろうか。戦前から愛用してきた、広がりのある天然のホリゾントに人物を配置し、シルクハットやステッキや蝙蝠傘などの小道具を巧みに用いることで、のびのびと自分の写真の世界を構築している。ファション・広告写真という新たな領域に踏み込んだことで、持ち前の実験精神を心ゆくまで発揮することができるようになった、その歓びが写真にあふれ出てきているようだ。

もうひとつ、これまでと違って、デザイナー、編集者、スタイリスト、モデルたちとの共同作業という側面が強まっているのも大きかったのではないかと思う。植田は山陰の地にあって、ほとんど独力であの「植田調」のスタイルをつくり上げてきたのだが、クライアントのいる仕事を手がけることで、自分にはない発想を取り入れていくことができるようになった。縛られることで自由を手に入れるという逆説が、これらの写真から見えてくる。なお、展覧会に合わせて『砂丘 LA MODE』(朝日新聞出版)が刊行された。小ぶりだが、しっかりと編集された写真集だ。

2016/05/27(土)(飯沢耕太郎)

グレート・ザ・歌舞伎町「OUTSTANDING」

会期:2016/04/29~2016/05/29

STÜSSY SHINJUKU CHAPTER 2F[東京都]

昨年(2015年)、Bギャラリーとトーキョーカルチャート by ビームスの2会場で個展を開催し、写真集『Great The Kabukicho』(Doumori Publishing)を刊行したグレート・ザ・歌舞伎町。その時も感じたのだが、写真を中心に扱う雑誌メディアがほぼ壊滅状態の現在、時代と社会とに真っ向から対峙し続けようとする彼の姿勢は、稀有で貴重なものになりつつある。今回、新宿・歌舞伎町からも近いヒップホップ系のアパレル店で開催された新作展「OUTSTANDING」も、志の高さを感じさせるいい展示だった。

中心は、ヒップホップやブレイクダンスのレジェンドたちのスナップ的なポートレートだが、それだけに収束させることなく、より広がりのある被写体を撮影している。クエンティン・タランティーノや立木義浩などのポートレートもあり、大相撲の白鵬は最近集中して撮影しているのだそうだ。どの写真も技術的なベースがしっかりしているので安定感がある。被写体への向き合い方ものびやかで無理がない。現代社会の本質を、むしろ表層的な事象を通じて探り当てようとする姿勢が見事に一貫しており、写真にはすでに風格さえ漂っている。「ドキュメント」としてのクオリティの高さと、エンターテインメント性を両立させることで、見応えのある写真展になっていた。

むずかしいのはむしろこれから先で、大量かつ効果的に視覚的な情報を伝達していた雑誌メディアが機能不全に陥っている現在、どのようなかたちで写真を発表していくべきなのかが問われている。写真集やギャラリーでの展示もむろんそのひとつだが、ほかにも何か抜け道がありそうな気がする。写真のパワーを保持しつつ拡張していく、よい手段はないだろうか。

2016/05/26(木)(飯沢耕太郎)

川内倫子「The rain of blessing」

会期:2016/05/20~2016/09/25

Gallery 916[東京都]

東京ではひさびさの川内倫子展。もはや、どんなテーマでも自在に自分の世界に引き込んでいくことができる、表現力の高まりをまざまざと示すいい展覧会だった。展示は4部構成で、2005年刊行の写真集『the eyes, the ears,』(フォイル)の収録作から始まり、2016年1月~3月に熊本市現代美術館で開催された「川が私を受け入れてくれた」の出品作に続く。次に昨年オーストリア・ウィーンのクンスト・ハウス・ウィーンで開催された個展「太陽を探して」からの作品のパートが続き、最後に新作シリーズ「The rain of blessing」が置かれている。

どの作品も充実した内容だが、特に「川が私を受け入れてくれた」の、言葉と映像との融合の試みが興味深い。熊本で暮らす人々に「わたしの熊本の思い出」という400字ほどの文章を綴ってもらい、その内容をもとにして川内が撮影場所を選んでいる。会場には写真とともに、川内がそれぞれの文章から抜粋した短い言葉が掲げられていた。謎めいた、詩編のような言葉と、日常と非日常を行き来するような写真とが絶妙に絡み合い、なんとも味わい深い余韻を残す作品に仕上がっている。新作の「The rain of blessing」は、出雲大社の式年遷宮、ひと塊になって飛翔する鳥たちの群れ、熱した鉄屑を壁にぶつけて火花を散らす中国・河北省の「打樹花」という祭事の三部作である。出来事のなかに潜んでいる「見えない力」を引き出そうとする意欲が伝わってくる、テンションの高い写真群だ。別室では同シリーズの動画映像も上映されていて、こちらも見応えのある作品に仕上がっていた。

川内が日本を代表する写真の表現者として、揺るぎない存在感を発しつつあるのは間違いない。今後は、欧米やアジア諸国の美術館での個展も、次々に実現できるのではないだろうか。むしろ彼女の作品世界をひとつの手がかりとして、「日本写真」の輪郭と射程を測ってみたい。

2016/05/22(日)(飯沢耕太郎)

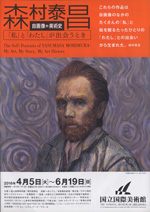

森村泰昌「自画像の美術史 「私」と「わたし」が出会うとき」

会期:2016/04/05~2016/06/19

国立国際美術館[大阪府]

つくづく、森村泰昌は「考える」アーティストだと思う。美術史について、20世紀という時代について、日本文化について、つねに思考を巡らし、アイディアを練り上げ、作品化していく。その営みが1985年の石原友明、木村浩との三人展「ラデカルな意志のスマイル」にゴッホの自画像に扮した作品を出品して以来、30年以上もずっと続いているのは、本当に凄いとしかいいようがない。今回の国立国際美術館での個展では、まさに彼の思考の中心テーマであり続けてきた美術史における自画像の問題に真っ向から取り組んでいて、広い会場に並ぶ125点の作品を見終えると、ぐったり疲れてしまう。それだけ全力投球の力作が目白押しなのだ。

展示は第一部「自画像の美術史」と第二部「「私」と「わたし」が出会うとき」の2部構成になっている。第一部はさらに10章に分かれ(プロローグとして0章「美術史を知らなかったころの「わたし」がいる」が置かれる)、旧作と新作を織り混ぜながら、さまざまな画家たちの自画像への取り組みが、森村による解釈によって再構築される。特に興味深かったのは、日本のアーティストを取り上げた第5章「時代が青春だったときの自画像は美しい」と第6章「日本の前衛精神は眠らない」である。松本竣介、萬鉄五郎、村山槐多、関根正二、岡本太郎らを取り上げる森村の手つきが、西洋美術史の作品とは、微妙に違っているように見えるのだ。時代と切実に切り結ぶ日本のアーティストたちの自己イメージを、日本人である彼自身の内側から引きずり出そうとしているようでもある。

だが、本展の白眉といえるのは、70分という大作映像作品を上映する第二部「「私」と「わたし」が出会うとき」のほうだろう(撮影監督・編集、藤井光)。レオナルド・ダ・ヴィンチ、カラヴァッジョ、ディエゴ・ベラスケス、レンブラント・ファン・レイン、ヤン・ファン・エイク、アルブレヒト・デューラー、ルイーズ・ヴィジェ=ルブラン、ヨハネス・フェルメール、フィンセント・ファン・ゴッホ、フリーダ・カーロ、マルセル・デュシャン(ただし「不在であることが存在の証」ということで欠席)、アンディ・ウォーホル、そしてヤスマサ・モリムラを招聘し、それぞれに自画像における「私」とは何かについて語らせるという、破天荒な構想の「シンポジオン」の記録映画であり、森村の長年にわたる思考実験の集大成というべき力のこもった作品である。たしかに饒舌で思弁的な映像ではあるが、それらがあくまでもアーティストの実感を基にして身体化されているのでとても説得力があった。気になったのは、第一部でも第二部でも、最後のパートに森村自身の個人的な記憶、経験が大きくクローズアップされていたこと。今後の彼の仕事のなかで、自伝的な語り口がより重要な意味を持ってきそうな予感がする。

2016/05/19(木)(飯沢耕太郎)

![DNP Museum Information Japanartscape[アートスケープ] since 1995 Run by DNP Art Communications](/archive/common/image/head_logo_sp.gif)