artscapeレビュー

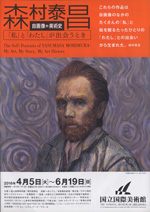

森村泰昌「自画像の美術史 「私」と「わたし」が出会うとき」

2016年06月15日号

会期:2016/04/05~2016/06/19

国立国際美術館[大阪府]

つくづく、森村泰昌は「考える」アーティストだと思う。美術史について、20世紀という時代について、日本文化について、つねに思考を巡らし、アイディアを練り上げ、作品化していく。その営みが1985年の石原友明、木村浩との三人展「ラデカルな意志のスマイル」にゴッホの自画像に扮した作品を出品して以来、30年以上もずっと続いているのは、本当に凄いとしかいいようがない。今回の国立国際美術館での個展では、まさに彼の思考の中心テーマであり続けてきた美術史における自画像の問題に真っ向から取り組んでいて、広い会場に並ぶ125点の作品を見終えると、ぐったり疲れてしまう。それだけ全力投球の力作が目白押しなのだ。

展示は第一部「自画像の美術史」と第二部「「私」と「わたし」が出会うとき」の2部構成になっている。第一部はさらに10章に分かれ(プロローグとして0章「美術史を知らなかったころの「わたし」がいる」が置かれる)、旧作と新作を織り混ぜながら、さまざまな画家たちの自画像への取り組みが、森村による解釈によって再構築される。特に興味深かったのは、日本のアーティストを取り上げた第5章「時代が青春だったときの自画像は美しい」と第6章「日本の前衛精神は眠らない」である。松本竣介、萬鉄五郎、村山槐多、関根正二、岡本太郎らを取り上げる森村の手つきが、西洋美術史の作品とは、微妙に違っているように見えるのだ。時代と切実に切り結ぶ日本のアーティストたちの自己イメージを、日本人である彼自身の内側から引きずり出そうとしているようでもある。

だが、本展の白眉といえるのは、70分という大作映像作品を上映する第二部「「私」と「わたし」が出会うとき」のほうだろう(撮影監督・編集、藤井光)。レオナルド・ダ・ヴィンチ、カラヴァッジョ、ディエゴ・ベラスケス、レンブラント・ファン・レイン、ヤン・ファン・エイク、アルブレヒト・デューラー、ルイーズ・ヴィジェ=ルブラン、ヨハネス・フェルメール、フィンセント・ファン・ゴッホ、フリーダ・カーロ、マルセル・デュシャン(ただし「不在であることが存在の証」ということで欠席)、アンディ・ウォーホル、そしてヤスマサ・モリムラを招聘し、それぞれに自画像における「私」とは何かについて語らせるという、破天荒な構想の「シンポジオン」の記録映画であり、森村の長年にわたる思考実験の集大成というべき力のこもった作品である。たしかに饒舌で思弁的な映像ではあるが、それらがあくまでもアーティストの実感を基にして身体化されているのでとても説得力があった。気になったのは、第一部でも第二部でも、最後のパートに森村自身の個人的な記憶、経験が大きくクローズアップされていたこと。今後の彼の仕事のなかで、自伝的な語り口がより重要な意味を持ってきそうな予感がする。

2016/05/19(木)(飯沢耕太郎)

![DNP Museum Information Japanartscape[アートスケープ] since 1995 Run by DNP Art Communications](/archive/common/image/head_logo_sp.gif)