artscapeレビュー

飯沢耕太郎のレビュー/プレビュー

メラニー・プーレン「High Fashion Crime Scenes」

会期:2013/07/01~2013/08/03

ヴァニラ画廊[東京都]

耽美・エロティシズム系の写真やイラストを展示してきた東京・銀座のヴァニラ画廊が、新橋寄りに移転して、今回のメラニー・プーレン展で本格的に活動を再開した(ブックショップも併設)。以前よりも大きなスペースなので、さらに意欲的な展示が期待できそうだ。

メラニー・プーレンは1975年生まれ、アメリカ・ニューヨーク出身の女性写真家。2005年にNazraeli Pressから写真集として刊行された『High Fashion Crime Scenes』は彼女の代表作で、きらびやかなハイ・ファッションを身に纏った女性たちが、さまざまな状況で「死んでいる」様子を撮影したシリーズだ。それぞれのシーンの設定には、ニューヨーク及びロサンゼルス市警の犯行現場写真ファイルを参考にしているという。似たような趣向の写真シリーズとしてすぐに思い浮かぶのは、伊島薫が1990年代から撮影し続けている「死体のある風景」である。伊島もまたファッション写真から出発した写真家なので、どうしても同じような場面設定になってしまう。プーレンはおそらく伊島の写真を知らなかったのではないだろうか。モードやファッションに対する意識を極度に洗練させていくと、否応なしに「死」のイメージを呼び寄せてしまうというメカニズムが働いているようにも思える。

プーレンは、「死体のある風景」を緊密にセッティングして撮影する伊島とは違って、より偶発的なスナップショットのように撮影している。またあえて死者たちの顔や身体の一部をカットして、それがどんな場面なのかを観客の想像力にゆだねることもある。個人的には、樽からハイヒールを履いた脚がぬっと突き出ている「樽女」の写真が好きだ。こういうエロティシズムとブラック・ユーモアの融合は、伊島にはないものだろう。

2013/07/02(火)(飯沢耕太郎)

アンドレアス・グルスキー展

会期:2013/07/03~2013/09/16

国立新美術館 企画展示室1E[東京都]

アンドレアス・グルスキーの日本における最初の本格的な展覧会である。オープニング・レセプションの会場は人であふれていて、写真・美術関係者の関心の高さがうかがえた。作品を見終えた後だったので、その群衆をやや上から撮影すれば、まさに会場に展示された写真のように見えるとつい考えてしまった。つまり彼の作品には、われわれの物の見方を変えてしまうような力が確かに備わっているということだろう。

言うまでもなく、形式、内容、手法において、グルスキーが1980年代から発表してきた作品群は現代写真の極限値を指し示すものと言える。形式という点においては、まず「大きさ」に圧倒される。縦横2~3メートル以上の「ビック・ピクチャー」がずらりと並ぶ会場は壮観であり、写真を見るという視覚的な体験のあり方を大きく更新した展示と言えるだろう。内容的には、彼自身の個人的な体験(「ガスレンジ」1980)から出発して、視覚的なスペクタクルを味わわせてくれる巨大建築物や大群衆(「パリ、モンパルナス」1993、「シカゴ商品取引所」1999)へ、さらに人間の視覚さえ逸脱してしまうイメージ(「オーシャン」2010)へと至る展開がめざましい。むろん、彼が1990年代以来、作品にデジタル的な画像処理を積極的に取り入れていることも、見逃せないポイントだろう。

グルスキーの作品は、現代美術の領域で高く評価されているが、今回あらためて代表作65点の展示を見て、彼はとてもいいドキュメンタリー写真家だと思った。その時代においてどのような出来事がどう起こっているかを、写真家の視点から再構築していくのがドキュメンタリー写真であり、必ずしも客観的な事実を再現・伝達するものではない。その意味で、グルスキーはアナログからデジタルへ、印刷媒体から美術館のようなスペースへと居場所を変えていった写真というメディアを、的確なやり方で使いこなしてきたドキュメンタリストであると言える。ただし、彼のような巨視的な見方のみが、現代社会に肉迫するドキュメンタリーの方法であるとは思えない。逆にごく微視的な対象とチープな見かけに、徹底してこだわり続けるのもありではないだろうか。

2013/07/02(火)(飯沢耕太郎)

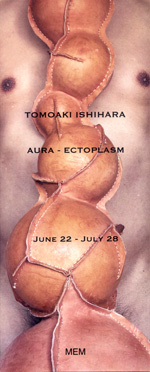

石原友明「アウラとエクトプラズム」

会期:2013/06/22~2013/07/28

MEM[東京都]

1980年代後半~90年代にかけて、森村泰昌、やなぎみわ、小山穂太郎、佐藤時啓など、美術系の大学の在校生、卒業生たちが写真作品を発表し始めた。彼らの作品は発想においても手法においても、また展示(インスタレーション)のあり方も、従来の「写真家」のそれとはまったく異なっており、大きなインパクトを与えるものだった。そのなかで、石原友明の印画紙に焼き付けたセルフポートレートに原色でドローイングした作品も、鮮やかに記憶に刻みつけられている。石原は1990年代から2000年代初めにかけても、精力的に作品を発表し続ける。だが、その後は京都市立芸術大学で教育の現場に携わっていたこともあって、作家活動はほぼ休止状態になっていた。今回のMEMでの展示は、ほぼ10年ぶりの個展になるのだという。

「アウラとエクトプラズム」と名づけられた今回の個展でも、身体の「かたち」にこだわり続ける姿勢は一貫している。「自分の持っている『かたち』を眼で触り、捏ねながら、拡大、延長、投影、反転、切断して、再度『かたちづく』ってゆく」その作業の過程において、最大限に活用されているのが、写真による「セルフポートレート」であることにも変わりはない。今回の展示には、革袋を連ねたようなフォルムの自作のオブジェを、裸になって抱えたりくわえたりしている写真作品が出品されていた。それを見ると、いまは50歳代の石原の身体は、明らかに小太りの中年男性の体型になっている。それでもなお、体を張って作品制作を続ける彼の姿勢に感動を覚えた。

2013/06/26(水)(飯沢耕太郎)

街の記憶 写真と現代美術でたどるヨコスカ

会期:2013/04/27~2013/06/30

横須賀美術館[神奈川県]

横須賀という街のイメージは、写真によって形づくられている。私にとっても、1960~70年代に東松照明、北井一夫、森山大道、石内都らが撮影したアメリカ軍基地が大きく影を落とす「ヨコスカ」の写真群は、それらが日本の写真表現に大きな転換をもたらしたということもあって、トラウマのように記憶に食い込むものとなってきた。

だが、横須賀美術館で開催された「街の記憶 写真と現代美術でたどるヨコスカ」展からは、横須賀のイメージがもっと広がりと多層性を備えたものであることが見えてくる。これまであまり取り上げられることのなかった高橋和海、市川美幸らの作品は、彼らが生まれ育った横須賀の「海」のイメージを写真という装置を介して内面化しようとする試みといえる。また、田村彰英の「Road」やホンマタカシの「東京郊外」シリーズのなかに、横須賀とその周辺の写真が含まれていたことは新鮮な驚きだった。これらに横須賀の古写真や絵葉書、若江漢字や藤田修の現代美術や版画の領域に属する作品などを重ね合わせていくと、写真を通じて横須賀の成り立ちをマッピングしようという今回の展示が、より重層的な厚みを備えてくることになる。もっと数を増やしてほしかったのだが、市民のスナップショットを展示したコーナーもけっこう面白かった。

目黒美術館で2013年2月~3月に開催された「記憶写真展」もそうだったのだが、都市やある地域の「記憶」を再構築しようとするときに、写真がとても有効な媒介物となることが、あらためて証明されつつあるのではないだろうか。他の場所でも、同様の企画は充分に成立すると思う。

2013/06/25(火)(飯沢耕太郎)

田村尚子「ソローニュの森」

会期:2013/06/06~2013/06/23

中之島デザインミュージアム de sign de>[大阪府]

フランス・ソローニュのラ・ボルド精神病院を舞台に、そこに滞在する患者やスタッフの日常を撮影した『ソローニュの森』(医学書院、2012)は、田村尚子のふわふわと宙を漂いながら被写体を包み込み、からめとっていくような眼差しのあり方が印象的な写真集だった。今回の中之島デザインミュージアム de sign de>での展示は、その写真集の収録作を中心にしたものだが、かなり雰囲気が違って見えた。

患者とスタッフが自転車でピクニックに出かける場面を撮影した「白のシリーズ」は、57・5×86センチのかなり大きなプリントに引き伸ばして展示してある。画像が白っぽく飛んだ領域が大きくなることで、彼らの存在はより寄る辺ないものになり、見る者の不安感をさらに強く喚起する。ラ・ボルドの室内や中庭などの描写も、写真集で見たときよりも「自分がそこにいる」という現実感が強まっているように感じた。それに加えて、滞在者の手記をポラロイド印画紙の膜面に直接タイピングした作品や、前作の「Voice」シリーズ(2004年に青幻舎から写真集として刊行)からの写真も展示されていて、全体として田村自身のソローニュでの体験を、その感情的な起伏をなぞるように再構築されていた。土佐堀川に面していて、水と光を贅沢に取り入れることができる会場の空間の特質を活かしたインスタレーションが、とてもうまくいっていたのではないかと思う。

ラ・ボルド精神病院での撮影は、まだ終わったわけではないようだ。展示からは、このシリーズがさらに変容・発展していく可能性も感じ取ることができた。

2013/06/23(日)(飯沢耕太郎)

![DNP Museum Information Japanartscape[アートスケープ] since 1995 Run by DNP Art Communications](/archive/common/image/head_logo_sp.gif)