artscapeレビュー

SYNKのレビュー/プレビュー

暮らしと美術と高島屋──世田美が、百貨店のフタを開けてみた。

会期:2013/04/20~2013/06/23

世田谷美術館[東京都]

世田谷美術館は2007年に「福原信三と美術と資生堂」と題して、企業と美術をテーマにした展覧会を開催している。「暮らしと美術と高島屋」展はその第2弾にあたる企画である。化粧品の資生堂と百貨店の高島屋とでは取り扱う商品やビジネスの性格が異なるが、両者に共通する部分もある。それは、社会のなかで企業の文化が育ち、そしてその企業自体が文化を発信し、社会に大きな影響を与えてきたことである。もうひとつ両社に共通しているのは、ともに自社の歴史的資産を大切に守り、それを一般に公開してきたことにあろう。資生堂は静岡に「資生堂企業資料館」を開設している。高島屋は大阪に「高島屋史料館」を持っている。本展でも映像での出品も含めると750点にも上る出展品の大部分が高島屋史料館の所蔵品である。

展示は四つの章から構成されている。第1章「美術との出会い」は、万博との関わりを軸に、高島屋と作家たちとのつながりに焦点を当てたもの。呉服商として創業した高島屋は明治21(1888)年にはスペイン・バルセロナ博覧会に出品している。博覧会への出品と受賞を高島屋は広告宣伝の手段として重視していたという。ここではさまざまな博覧会に出品された織物の下絵や、賞状、広告のほか、明治44(1911)年に設置された美術部が扱ってきた画家たちの作品が展示されている。第2章「暮らしとの出会い」では、百貨店の建築や装飾、ウィンドウディスプレイ、広告ポスター、出版物など百貨店と大衆との関わりが紹介されている。第3章「継承と創生の出会い」では、名匠が染織の技を競い合う「上品会」、モダンなデザインを生み出した「百選会」の作品が紹介され、呉服商をルーツとする百貨店が、商品を販売するばかりではなく伝統的な技術の保存と継承、そして新しい柄の創出にも力を注いでいることが示されている。第4章「明日との出会い」は、鈴木弘治氏(現・高島屋取締役社長)と辻井喬氏(セゾン文化財団理事長)との百貨店文化についての対談映像である。

「百貨」の名が示すとおり、本展示の内容は多岐にわたるが、百貨店としての高島屋が、呉服と美術、博覧会や催事、広告宣伝の発達と複雑に絡み合って形成されてきたことがよくわかる。織物の下絵の制作は、美術家たちとの繋がりを形成する。明治42年の「現代名家百幅画会」の開催は美術部の設置につながる一方で、染織品の意匠にも影響を与えた。すなわち、呉服部門にせよ美術部門にせよ、つくり手/売り手といった独立した存在ではなく、染織家、画家、百貨店は互いにビジネスパートナーといえるような関係にあった。また、店内で開催される美術展・博覧会は独立したイベントではなく集客のための装置でもあった。百貨店を訪れた人々はモダンな建物の中で新しい美術、新しい文化に触れ、レストランで食事をし、当時は珍しかったエスカレーターやエレベーターに乗る。百貨店が「文化装置」といわれるのは、ものを売るだけではなく、人々に新しい体験を提供する場でもあったからにほかならない。創業180周年を迎えた高島屋を取り上げた本展は、ひとつの百貨店の企業史であるばかりでなく、日本の美術、文化形成の歴史的証言でもある。[新川徳彦]

2013/05/15(金)(SYNK)

オオサカがとんがっていた時代──戦後大阪の前衛美術 焼け跡から万博前夜まで

会期:2013/04/27~2013/07/06

大阪大学総合学術博物館[大阪府]

「大阪」に照明を当てた展覧会の第二弾がこれである。戦後復興期から大阪万博に至る、50~60年代の大阪の前衛芸術の諸相を紹介している。小規模ながらも、出展作は充実している。具体美術協会の作品・資料はもちろんのこと、彼らの活動──大阪・中之島に開設した展示施設グタイピナコテカ──にゆかりのある海外作家たち、サム・フランシスやポール・ジェンキンス、フランコ・アッセット、ルーチョ・フォンタナなどの作品を含んでいる。さらに、パンリアル美術協会、デモクラート美術家協会(早川良雄のポスター)、生活美術連盟など、戦後大阪のアヴァンギャルド芸術作品の様相を見ることもできるし、建築の分野からは村野籐吾の新歌舞伎座の図面などが出展されてもいる。1970年、グタイピナコテカは閉館を余儀なくされ、最終展を迎える。大阪万博は同年に開催されるが、会場の最後には、横尾忠則の「EXPO’70せんい館」ポスターが展示され、まさに「オオサカがとんがっていた時代」の雰囲気を肌で感じることのできる展覧会である。[竹内有子]

2013/05/14(火)(SYNK)

日本タイポグラフィ年鑑 2013 作品展

会期:2013/04/19~2013/05/16

竹尾見本帖本店[東京都]

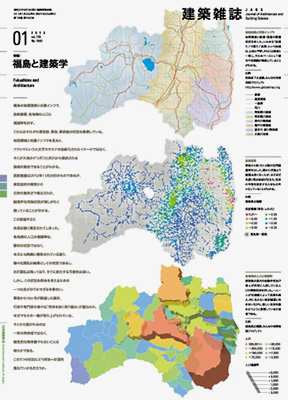

日本タイポグラフィ年鑑の2013年の入賞作品展。本年のグランプリは中野豪雄氏が手がけた『建築雑誌』のエディトリアルである。日本建築学会が刊行する『建築雑誌』は明治20年から続く「日本最古の建築メディア」で、2年ごとに編集委員と誌面のアートディレクターが入れ替わることになっているという。東日本大震災後の2012年から始まった今期の『建築雑誌』は災害と建築との関係を大きな主題としている。そうしたテーマに対し、中野氏は各号の特集に関連するさまざまなデータを用いたダイアグラムを制作し、それを表紙に提示する。たとえば2012年1月号では、1970年から40年間の東北地方の人口データと地形図とを組み合わせて示し、震災に到るまでの土地と人との関係を描く。2012年2月号では、太平洋の地図上に東日本大震災によって生じた津波の高さ、時間的推移、その影響範囲という三つのデータが重ねられ、時間と空間の両面からその影響を読むことができるようになっている。すなわち、表紙で問題の所在を示し、本文でその解決を議論するという構造になっているのである。この手法は、中野氏がデザインを手がけた「世界を変えるデザイン展」(東京ミッドタウン・デザインハブ、2010年5月15日~6月13日)に共通する。「世界を変えるデザイン展」は、途上国における多様な問題をデザインによって解決しようというプロジェクトであった。会場入口に掲げられたダイアグラムには、八つの課題別に地域・人口・所得・問題の程度の四つのデータがひとつの座標軸に示されたダイアグラムが提示されていた。すなわち、これから会場で見るプロダクトが対峙する課題、対象となる地域の世界における位置づけ、日本との比較などを可視化するものであった。

ダイアグラム・デザインの多くが情報を削ることでわかりやすさを実現しようとしているのに対して、中野氏は逆のアプローチをとる。ひとつの座標に重なり合った複数の情報のレイヤーは、多様な視点、組み合わせでデータを読むことを可能にする。読者は見るのではなく「読む」という能動的な理解を求められることで、その奥に広がる情報や議論への参加をうながされるのだ。[新川徳彦]

左=『建築雑誌』2012年1月号(日本建築学会)

右=同、2月号

2013/05/10(金)(SYNK)

特集展示 ピカソの版画と陶芸

会期:2013/04/06~2013/07/15

国立国際美術館[大阪府]

同館の寄託作品のなかからピカソの版画と陶芸作品を厳選し紹介する展覧会。20世紀美術を代表する巨匠パブロ・ピカソ(Pablo Picasso, 1881-1973)は作風がめまぐるしく変化した画家として有名だが、同時に版画や陶芸作品も数多く残している。同展で紹介されているように、初期版画の仕事のなかで、とくに顕著なのは物語性に富む連作。古代ギリシア・ローマの世界や神話的テーマを多く扱っていた。ピカソの陶芸の仕事は1947年夏にはじまったようだが、以来、3,300点を超える作品を制作したという。どの作品も中国の青磁のような完璧さや完成という概念にとらわれることなく、自由で鮮やかである。エネルギッシュな天才が素材(=土)の味を楽しんでいたような気がした。[金相美]

2013/05/10(金)(SYNK)

「魔性の女」挿絵(イラストレーション)展

会期:2013/04/04~2013/06/30

弥生美術館[東京都]

少女読者向けに描かれた「カワイイ」女性像を取り上げることが多い弥生美術館の展覧会であるが、今回の展覧会のテーマはその対極とも言える「魔性の女」である。明治末から昭和初期にかけて、日本文学にさまざまな魔性の女たちが現われる。夏目漱石『虞美人草』(明治40)の藤尾、谷崎潤一郎『痴人の愛』(大正13)のナオミ、江戸川乱歩『黒蜥蜴』(昭和9)の緑川夫人などはその代表的な例であろう。そしてそれらの物語には同時代の画家たちによってすばらしい挿絵が添えられた。本展では小村雪岱、高畠華宵、蕗谷虹児などの画家のほか、橘小夢、竹中英太郎、水島爾保布、月岡夕美など、歴史に埋もれてきたイラストレーターたちの作品約400点が紹介されている。

いったい「魔性の女」とは何者なのか。学生たちに聞いてみると、美人であることを前提として、自らの欲望に忠実で、そのために男性を支配するが、それが必ずしも意識的に行なわれるとは限らず、単純に「悪女」とは言い切れない女性像がイメージされる。人物としては、壇蜜、沢尻エリカ、杉本彩、芹那、吉高由里子、峰不二子などの名が挙がった。本展で紹介されている小説に現われ、挿画に描かれた女性像も多様で、妖艶な魅力によって男性を滅ぼす者もいれば、自らが恋に滅ぶ者もいる。「カワイイ」とされる女性像がおもに無邪気で受け身な少女として描かれるのに対して、意志を持った大人の女性として描かれているところが「魔性の女」たちの一般的な特徴といえようか。その意志の強さが、ときに男性を翻弄して破滅へと追いやる女性として、またときには逆に自らを破滅させる人物として描かれてきたのであろう。他方でそうした女性たちが描かれ、人々に受け入れられたのが、日露戦争終結から満州事変勃発までの短い期間であったことは、挿絵の歴史を見るうえで意識しておきたい。[新川徳彦]

左=橘小夢/画「水魔」

右=水島爾保布/画「人魚の嘆き」

ともに提供=弥生美術館

2013/05/09(木)(SYNK)

![DNP Museum Information Japanartscape[アートスケープ] since 1995 Run by DNP Art Communications](/archive/common/image/head_logo_sp.gif)