artscapeレビュー

SYNKのレビュー/プレビュー

The Formation of the Japanese Print Collection at the Art Institute: Frank Lloyd Wright and the Prairie School

会期:2012.08.18~2012.11.04

シカゴ美術館(Gallery107)[シカゴ]

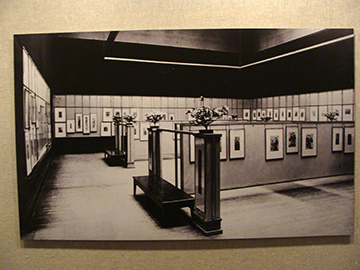

建築家のフランク・ロイド・ライト(Frank Lloyd Wright, 1867-1959)が日本文化の影響を受けていることはよく知られている。ライトは1893年に開催されたシカゴ世界祭典(World's Columbian Exposition in Chicago)の日本パビリオンを訪れているし、1905年には日本を旅している。また1913年、帝国ホテル新館設計のために来日、以後もたびたび日本を訪れていた。ライトは浮世絵の収集家としても有名だが、来日のたびに浮世絵を購入、そのコレクションは生涯にわたって続いていたという。この展覧会はライトが収集した浮世絵やライトの事務所で制作されたドローイング、そして1908年の展覧会風景(写真)を紹介するもの。ライトは収集した浮世絵を展示のためにしばしばシカゴ美術館に貸していたが、「1908年の展覧会」とはこうした彼の協力により1908年に開催された展覧会のこと。これはライトの協力により開催されてきた展覧会のなかでも、より大規模で重要な展覧会だという。ドローイングはおもに女性設計師のマリオン・マーオニ・グリフィン(Marion Mahony Griffin, 1871-1961)のもので、やはり日本の木版画の影響が色濃くみられる。[金相美]

1──展示風景

2,3──1908年の展示会の写真

4──1908年展覧会のカタログ(The Art Institute of Chicago, Catalogue of Loan Exhibition of Japanese Colour Prints, March 5 - 25, 1908)

2012/09/14(金)(SYNK)

トラフのコローロ展

会期:2012.08.10~2012.09.09

CLASKA Gallery&Shop "DO" 本店[東京都]

鈴野浩一と禿真哉が主宰するトラフ建築設計事務所のプロダクトの個展。展覧会タイトルにある「コローロ」とは、エスペラント語で「色」を意味するそうだ。ホテルクラスカの2階のギャラリースペースとショップの2カ所で行なわれた展示では、細かな切り込みのあるカラフルな紙を広げると網状の器になる《空気の器》がそこかしこにふわっと浮かび、まるで空間そのものがほんのりと色づいたかのよう。ギャラリースペースではトラフの新旧のプロダクトが展示され、こちらもまた、「コローロ」に溢れている。積木のようなキッチンツールのセットや、カラフルな紙テープのようなフックなどを見ていると、ひょっとしたらその斬新な発想は、「積木」や「紙テープ」といった、ふだんわれわれが「色を最大限に活用したグッズ」として即座に思い浮かべるものから引き出されているのかもしれないと思った。

そして今回の個展のメイン作品としてショップに展示された《コロロデスク》。化粧板総合メーカー「伊千呂」との共同開発により6月に発表されたこのデスクは、木の脚のうえに黄色や水色、ピンクなどの化粧版でつくられた箱が置かれたシンプルなデザインである。一見、DIY風であるが、おそらくトラフの意図はそんなところにはないだろう。というのも、《コロロデスク》用の椅子としてデザインされた《コロロスツール》に座ってみるとじつに不思議な気分におそわれるからだ。まるで自分がガリバーのような巨人となって、ミニチュアの部屋を見渡しているような気になる。そうした気分は、箱の三面に設けられた四角い開口部が「ミニチュアの部屋の窓」のように感じられるために生じるのだが、トラフ自身、それを意図して3つの開口部の大きさや高さを巧みに計算しているのではないかとさえ思う。開口部が「窓」として意識されるために、デスクに置かれたコップや鉢植えも、あたかもミニチュアの部屋に置かれた家具や観賞植物に見えてしまう。

トラフ自身、《コロロデスク》について「自分だけの空間が持つことができる、部屋のようなデスク。窓をあければ開放的、閉めれば個室」などと説明しているから、このデスクを「部屋」として感じるのは作者のねらいどおりである。しかし、よくよく考えれば、「自分だけの空間」といわれた場合、人は自らの身体を取り巻く空間を思い浮かべるのではないだろうか。ところが、《コロロデスク》がもたらす「自分だけの空間」は、デスクの前に座っている自分の体を取り巻く空間ではない。その空間は、自分の視界にすべて収まってしまう「ミニチュアな部屋」なのだ。そう考えると、このミニチュアのような「部屋」は、身体的ではなく視覚的に所有される「自分だけの空間」である気がする。

身体的にではなく、視覚的に「自分だけの空間」を所有するという感覚は、ある意味、現代のライフスタイルにおける机のあり方からもたらされたものであるかもしれない。かつて、机の機能といえば、頭を下げて机上にある本を読んだり書き物をすることだったのが、いつのまにか、頭を上げたままパソコン画面に映るヴァーチャルな世界に入り込むための土台の役割となった。《コロロデスク》は化粧版で箱を組み立てただけのきわめてアナログなプロダクトでありながら、そこで得られる「自分だけの空間」は、パソコン画面に映った自分の部屋を一望するようなヴァーチャル感を漂わせる。さまざまな解釈を生じさせる、じつに巧みな机である。[橋本啓子]

《空気の器》の展示

ギャラリースペースでの《コロロデスク》等の展示風景

以上すべて、撮影=松原裕之 / Hiroyuki Matsubara

2012/09/09(日)(SYNK)

紙とデジタルファブリケーション──手と工作機械の折り合い

会期:2012.08.15~2012.09.07

見本帖本店[東京都]

一般的に技術の進歩は私たちの手からものづくりの手段を取り上げ、私たちの大部分は規格化された量産品の消費者に過ぎない存在になっている。その過程においては私たちは価格低下という恩恵も受ける反面、自分の望むもの必要とするものが入手できるとは限らなくなった。量産を基本とした技術体系では、製品のパーソナライズには驚くような費用がかかり、事実上それを困難にしている。しかし近年、比較的廉価な3Dプリンターやカッティングマシンが登場し、個人的なものづくりに新たな可能性が出てきている。PCとプリンタによって、少部数の文書や写真の印刷が家庭で手軽にできるようになったように、工場や専門業者に頼らなくてもデジタルデータを実体に移し替えることができるようになってきたのである。こうした新しいものづくりのかたちを、デジタルファブリケーション、パーソナルファブリケーションと呼ぶのだそうだ。

この展覧会ではカッティングマシンと紙を素材として、ものと人、そして新しいものづくりの方法を見せる。慶應義塾大学田中浩也研究室の学生たちがここで提示しているのは「半プロダクト」。あらかじめ用意されたデータに基づき、カッティングマシンで紙をカットすると同時に折り目加工を施す。出力された状態ではただ一枚の紙片であるが、折り目に従って手で紙を曲げていくと、たとえば立体的で丈夫なコースターができあがる。会場では手作業による折りを体験することができたが、これがなかなか楽しい。本来人間にとってはものを消費することよりも、ものをつくることのほうがずっと多くの効用を与えてくれると思う。しかし、ゼロからのものづくりはハードルが高い。だからこその「半プロダクト」である。一手間を加えることで、それは自分のオリジナルになる。このプロセスは料理にも似ている。マーケットには「お肉と炒めるだけ」「卵を入れるだけ」といった「半プロダクト」が多く出回っている。創造性が入る余地は限定的であるが、出来合いの総菜を買ってくるのとは異なる満足が得られる。そして次の段階はレシピに基づいてすべての材料から買いそろえてつくること。さらにはレシピそのものを工夫することもできる。そうしたレシピは個人だけのものではない。クックパッドのようにネット上で共有され、他の人々からのフィードバックを受け、改良され、変化していく。デジタルファブリケーションでも同じことが起きている。今回の展覧会では出力された紙の折りのみを体験できたが、興味があれば自分でカッティングマシンを購入して好きな紙にいつでも同じデータを出力することができる★1。そしてもっと興味があれば、データそのものを自分でつくることも可能だ。新たなデータはアップロードされ、他の人々と共有される。デジタルファブリケーションとは、たんに量産に対抗する新たなものづくりの方法というだけではなく、ものづくりの手段と喜びとを私たちの手に取り戻し、ものづくりを通じた新たなコミュニケーションを生み出す方法なのである。[新川徳彦]

★1──Team Geo Forming

展示風景。折りのみでつくるコースター《Geo Coaster》

2012/09/07(金)(SYNK)

藤田嗣治と愛書都市パリ──花ひらく挿絵本の世紀

会期:2012/07/31~2012/09/09

松濤美術館[東京都]

藤田嗣治がフランスと日本で手がけた挿絵本の数々と、同時代のパリの画家たちの挿絵本を紹介する展覧会。藤田がパリに渡ったのは1913(大正2)年。日本では明治末期から印刷技術の発展とともに出版文化が花開き、挿絵への需要が高まっていった時代であった。書籍や雑誌は多くの画家たちに活躍の場を与え、また新しい画家たちがデビューするための媒体ともなった。このころの日本の視覚文化の発展については近年「大正イマジュリー」という視点で再評価が進んでおり、昨年、松濤美術館でも展覧会が開催されている★1。藤田が活躍したパリで挿絵本出版のブームが始まったのも20世紀初頭のことであるが、そのありかたは日本とはずいぶんと異なっていた。本展の企画者でもある林洋子氏(京都造形芸術大学准教授)によれば、「日本での装本文化が表紙、カバー紙、外函のデザインと口絵に力点をおいた印刷物として展開」したのに対して、フランスでは「愛書家よりもむしろ絵画の愛好者、収集家をターゲットとした『版画集』に近いもの」であったという★2。実際、フランスの挿絵本は書物という形式をとるものの、挿絵は印刷ではなく1点ずつ刷られた版画であり、多くはエディション番号の入った少部数の刊行。手がけたのも出版社ではなく美術商であった。藤田が挿絵を最初に手がけた詩集──小牧近江『詩数篇』(1919)──も、部数210部の限定本であった。

挿絵であるから、主題は基本的にテキストに依存する。第二次大戦前にパリで藤田が手がけた挿絵本には、日本やアジアの文化を紹介するものが多い。『日本昔噺』(1923)や『芸者のうた』(1926)、駐日フランス大使ポール・クローデルの『朝日の中の黒鳥』(1927)などの挿絵には日本やアジアのイメージが用いられており、そのような主題を藤田が描いていたという点が興味深い。また、版画という技法の特性から生じる表現、抑制された色彩の美しさが印象的である。これに対して藤田が日本で手がけた装幀や挿絵、婦人雑誌の表紙画のモチーフにはフランスの婦人像や風景が取り上げられている。フランスにおいては日本のイメージ、日本においてはフランスのイメージと、それぞれの国の人々が求めるエキゾチズムに藤田が自在に応えていたことが、これらの作品からうかがわれる。

松濤美術館は最近ツイッターを活用した情報発信を積極的に行なっている(@shotomuseum)。本展を観た人々の感想もたくさんリツイートされているが、油彩や版画で見知った藤田の作品とは異なるアジア的なモチーフの作品に、その印象が変わったという人も多いようだ(じつは筆者もそのひとり)。上野方面で開催されている展覧会とは違って派手な宣伝も行列もないが、新しい研究成果に基づく充実した内容の展示である。展覧会はこのあと北海道立近代美術館(2012年9月15日~11月11日)に巡回する。[新川徳彦]

★1──「大正イマジュリィの世界──デザインとイラストレーションのモダーンズ」(渋谷区立松濤美術館、2010年11月30日~2011年1月23日)。

★2──林洋子『藤田嗣治──本のしごと』(集英社、2011)28~29頁。

2012/08/23(木)(SYNK)

グラフィックトライアル2012──おいしい印刷

会期:2012/06/01~2012/08/26

印刷博物館P&Pギャラリー[東京都]

現在私たちが目にする印刷物の大部分に用いられているオフセット印刷。その技法には長年の経験が蓄積されており、通常の印刷物であれば、ほぼ安定した結果が得られる。しかし、安定した技術であってもいつもと少し違う使い方をすると、そこに新たな表現の可能性が生まれる。そうした新しい表現の可能性にデザイナーと印刷技術者(プリンティング・ディレクター)がペアとなって挑戦するのが凸版印刷の「グラフィックトライアル」である。今年は勝井三雄とAR三兄弟、森本千絵、三星安澄、竹内清高らのデザイナーが参加。勝井三雄は朝焼けや夕焼けのような理想的な階調を持つグラデーションの再現に挑戦し、それをAR三兄弟が視覚・聴覚・嗅覚・触覚・味覚の五感で味わうポスターに仕上げている。パズルのピースを動かすと音が出たり、ポスターに埋め込まれたモニターの映像が変化したりする仕掛けである。森本千絵のトライアルはコラージュ作品の印刷による再現。4色のインクを用いた通常のカラー印刷では、紙の質感、絵の具の透明感や厚みを表現することは難しい。印刷用紙を変えたり、インクを重ね刷りすることで、触りたくなるような質感豊かな印刷物を作りあげている。パッケージデザインをフィールドとする竹内清高は、チョコレートを題材に、おいしさが感じられる写真の再現に挑戦。商品写真の背景に蛍光色や金・銀インクを、料理の「隠し味」のように用いることで、よりおいしそうな表現ができるというのは興味深い。三星安澄のトライアルはモアレ。オフセット印刷では濃淡を表現するために小さな網点を用いるが、色版の角度の組み合わせによってはモアレと呼ばれる干渉縞が生じてしまう。これは印刷トラブルの一種であり通常は避けるべき現象なので、モアレを生じさせるためのノウハウはない。そこで網点の形状やサイズ、角度を変えた組み合わせを試みることで、表現として成立するモアレを探るのである。きちんとコントロールされれば、モアレも美しい表現となりうる。ほかのトライアルが「印刷による再現性」に重点をおいているなか、印刷技術の可能性を引き出したという点で、今回もっとも意外性があったのがこのトライアルであった。[新川徳彦]

2012/08/23(木)(SYNK)

![DNP Museum Information Japanartscape[アートスケープ] since 1995 Run by DNP Art Communications](/archive/common/image/head_logo_sp.gif)