artscapeレビュー

建築に関するレビュー/プレビュー

太田喜二郎と藤井厚二 日本の光を追い求めた画家と建築家

会期:2019/07/13~2019/09/08

目黒区美術館[東京都]

洋画家の太田喜二郎と建築家の藤井厚二の交流に焦点を当てた展覧会である。交流が生まれた場所は、大正時代の京都帝国大学。二人とも欧米滞在の経験を持つことや、自然光を自作に積極的に採り入れたことなどの共通点が語られているが、二人の接点として注目すべきは、太田邸の設計を藤井が手がけたことだろう。この太田邸をはじめ、藤井は初期を除けば住宅建築に力を注いだ建築家であった。何しろ、「其の国を代表するものは住宅建築である」という名言を残したとまで言われている。太田邸の設計では、アトリエに北側採光をうまく取り入れたとのことで、非常に納得した。私の取材経験からすると、画家は北向きのアトリエを好む傾向にある。北側からの光は優しく、安定しているからだ。強い光から絵画を保護するという意味もあるのだろう。

《太田邸模型》(2019)

《太田邸模型》(2019)[制作:二星大暉/協力:松隈洋研究室、京都工芸繊維大学/撮影:市川靖史]

[写真:古川泰造/写真提供:竹中工務店]

もともと、藤井は、竹中工務店に勤務していた経歴を持つ。その際に朝日新聞大阪本社などの設計を担当し、同社設計部の基礎を築いた。同社を退社後、欧米視察を経て、京都帝国大学工学部建築学科で教鞭を執る。同時に日本の住宅建築を環境工学の視点から考察し、依頼があれば設計を手がけた。太田邸はそのひとつというわけだ。何より藤井の集大成と言うべき研究が、5回にわたり建てた実験住宅(自邸)である。

第5回目の実験住宅は《聴竹居》と呼ばれ、後に建築家の自邸として初めて重要文化財にもなった。本展では、《聴竹居》が写真や模型、図面などでつまびらかにされている。これが見事に計算し尽くされ、細部に至るまで凝っていて驚いた。例えば居室(リビング)にはテーブルと椅子、ソファが設えられているのだが、その奥には小上がり的に床の間も設えられている。床の間を「簡素な装飾」ととらえたのだ。しかも椅子座の人と、床座の人との目線の高さを合わせている。欧米視察の際に見聞きした西洋様式を取り入れながらも、日本の気候風土や日本人の身体感覚に適した住宅のあり方を追求した、藤井らしい斬新な発想である。また玄関扉の装飾から、造り付け家具、照明器具、時計など、ありとあらゆる室内装飾の設計までも手がけており、これはまさしく工芸的な住宅と言えた。もちろん財力があり、自邸だからこそ実現できたことだろうが、現代の住宅建築でこれほど手を尽くせるだろうか。ある意味、究極の贅沢を見たような気がした。

藤井厚二《聴竹居》重要文化財(1928)

藤井厚二《聴竹居》重要文化財(1928)

[写真:古川泰造/写真提供:竹中工務店]

公式サイト:https://mmat.jp/exhibition/archive/2019/20190713-64.html

2019/08/08(杉江あこ)

東仁川の日本建築

[韓国、東仁川]

韓国から帰国する前に、ソウルの中心部から地下鉄で1時間弱の距離にある、東仁川(トンインチョン)を初めて訪れた。ちょうどアーティストの鎌田友介が、韓国、台湾、ブラジルなど、世界各地に残る日本家屋の調査のために、東仁川でレジデンスをしており、将来の展示プロジェクトの様子をうかがうことが目的だった。観光ガイドの『地球の歩き方』で、このエリアを調べると、中華街は紹介されているが、日本統治時代の近代建築には触れられていない。東仁川は港町であり、早くから異文化の玄関口として機能し、横浜のような街だと理解するとわかりやすいだろう。

東仁川にある旧第一銀行の建物

東仁川に残された日本統治時代の土木工事跡

ともに現在に残る日本家屋を調査している建築再生工房のEUIJUNG LEEと鎌田の両氏の案内によって、東仁川を散策することになった。前者は、倉敷の建築事務所で修行した経験をもち、石とレンガで作られた古い製氷所をリノベーションし、カフェに転用していた。以前、筆者も下田の南豆製氷所の保存運動に関わったことがあったので(結局は解体)、東仁川ではきちんと残せていることに感心した。

製氷所をリノベートしてアーカイヴ・カフェに転用

文学館、現代アートの展示、劇場など「仁川アートプラットフォーム」のエリアは、かつての日本郵船のレンガ造の倉庫を改造したり、倉庫風の現代建築を継ぎ足すなどのデザインが行なわれていた。横浜ならば《BankART1929》の活動に近いだろう。少し坂を登ると、小規模ながら、旧銀行などの近代建築が並ぶ、ストリートは見応えがある。また《仁川開港場近代建築展示館(旧十八銀行)》では、かつての街の状況や主要な近代建築がよくわかる。

「仁川アートプラットフォーム」内のギャラリー

ギャラリー内では東アジア文化都市の展覧会が開催されていた

《仁川開港場近代建築展示館》では、かつての街の様子が模型展示されていた

鉄柱で補強して、ギャラリーになった日本家屋

なるほど、東仁川では実際に今も多くの日本家屋が残っており、補強・改造を経てギャラリー化したところもあったが、印象的だったのは、高層マンション開発の波が押し寄せ、解体間近の日本家屋群が集中する住宅街だった。開発予定地にたつ家屋は、すでに廃棄され、ガラスが破損するなど廃墟化し、津波被害を受けた半壊住居を想起させたからである。

廃墟化した東仁川の日本家屋

マンション開発を待つ東仁川の空き地

2019/07/21(金)(五十嵐太郎)

上海万博博物館、中華芸術宮

[中国、上海]

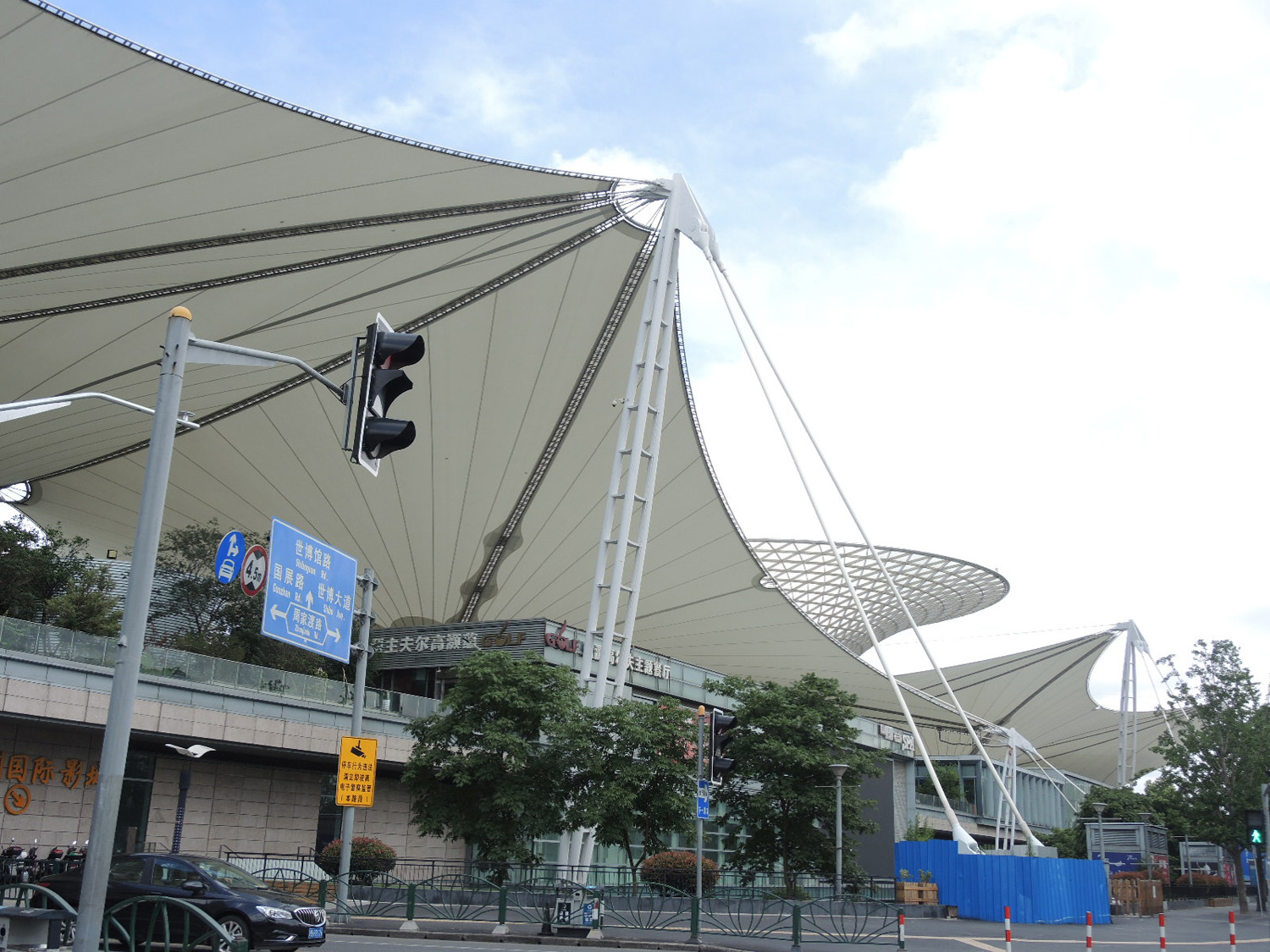

せっかくの機会なので、今回は上海万博の跡地をまわった。筆者にとっては9年ぶりの再訪であり、新しいオフィスビルなどがたっていたが、国家イベントのレガシーとして懐かしい建築もいくつか残っている。激しい造形の《上海万博博物館》は、その名の通り、万博や世界博などの歴史を紹介する施設だ。入り口には歴代の博覧会の名前と開催年が並び、最後に大阪万博2025が提示されている。

上海万博の跡地の現状

《上海万博博物館》の外観

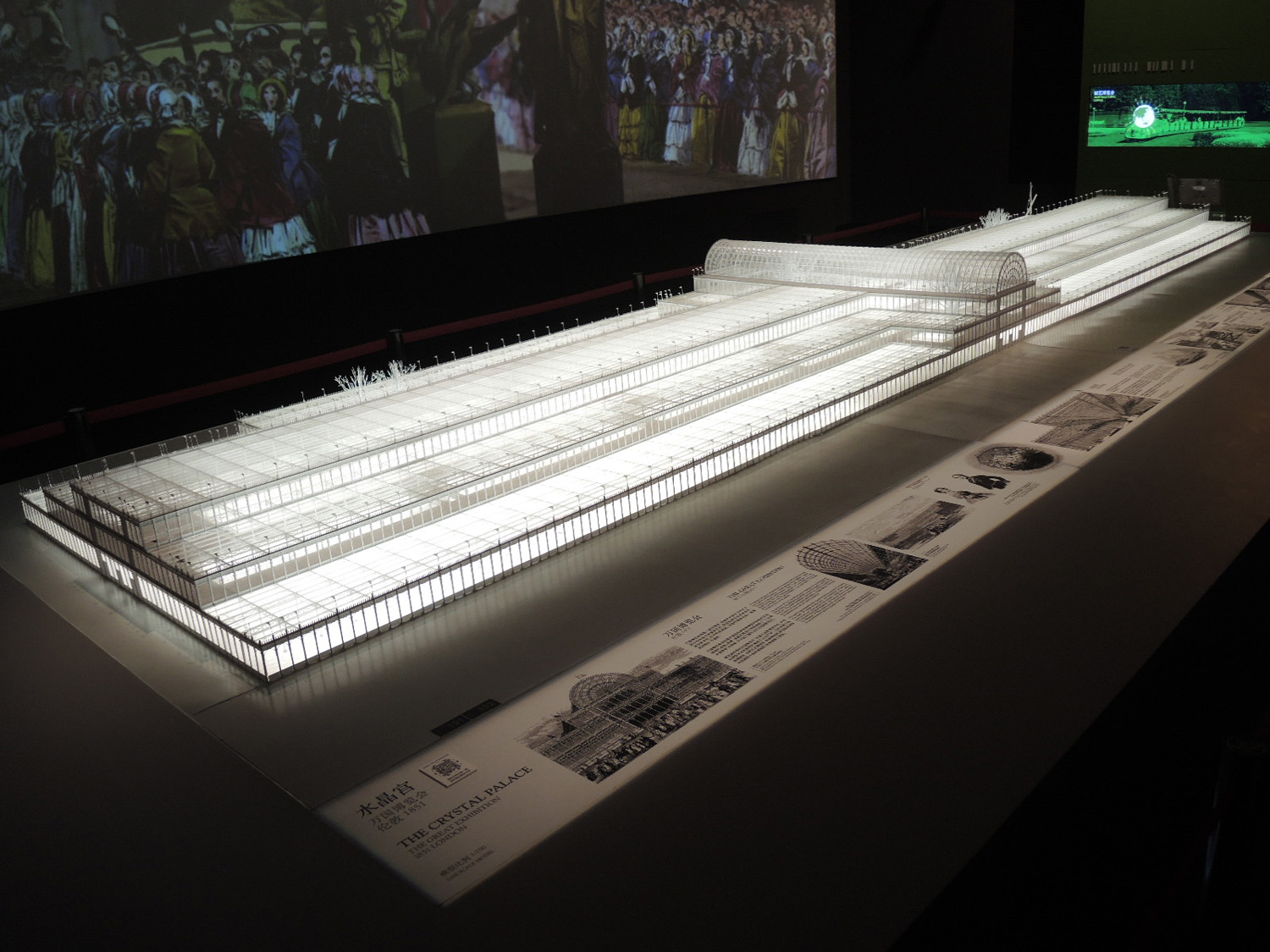

ロンドン万博(1851)における《クリスタル・パレス》の巨大模型や、複数の万博を通じた近代におけるパリの都市変遷をたどる映像で始まり、各万博の会場模型(ウィーン1873年、シカゴ1893年、サンフランシスコ1915年、など)や新しい乗り物の歴史が続き、ニューヨーク世界博(1939)の《針と球》、ブリュッセル万博(1958)の《アトミウム》、シアトル万博(1962)や大阪万博(1970)の塔など、それぞれのシンボルとなった建築の大きな模型もある。もちろん、ハイライトは上海万博(2010)の記録だ。空間のシークエンスとしては、だんだん登って、最後は屋上に出て、万博会場の跡地を望む。

ロンドン万博(1851)における《クリスタル・パレス》の巨大模型

シカゴ万博(1893)の会場模型

大阪万博(1970)で菊竹清訓が設計した「エキスポ・タワー」の模型

上海万博(2010)を紹介するコーナー

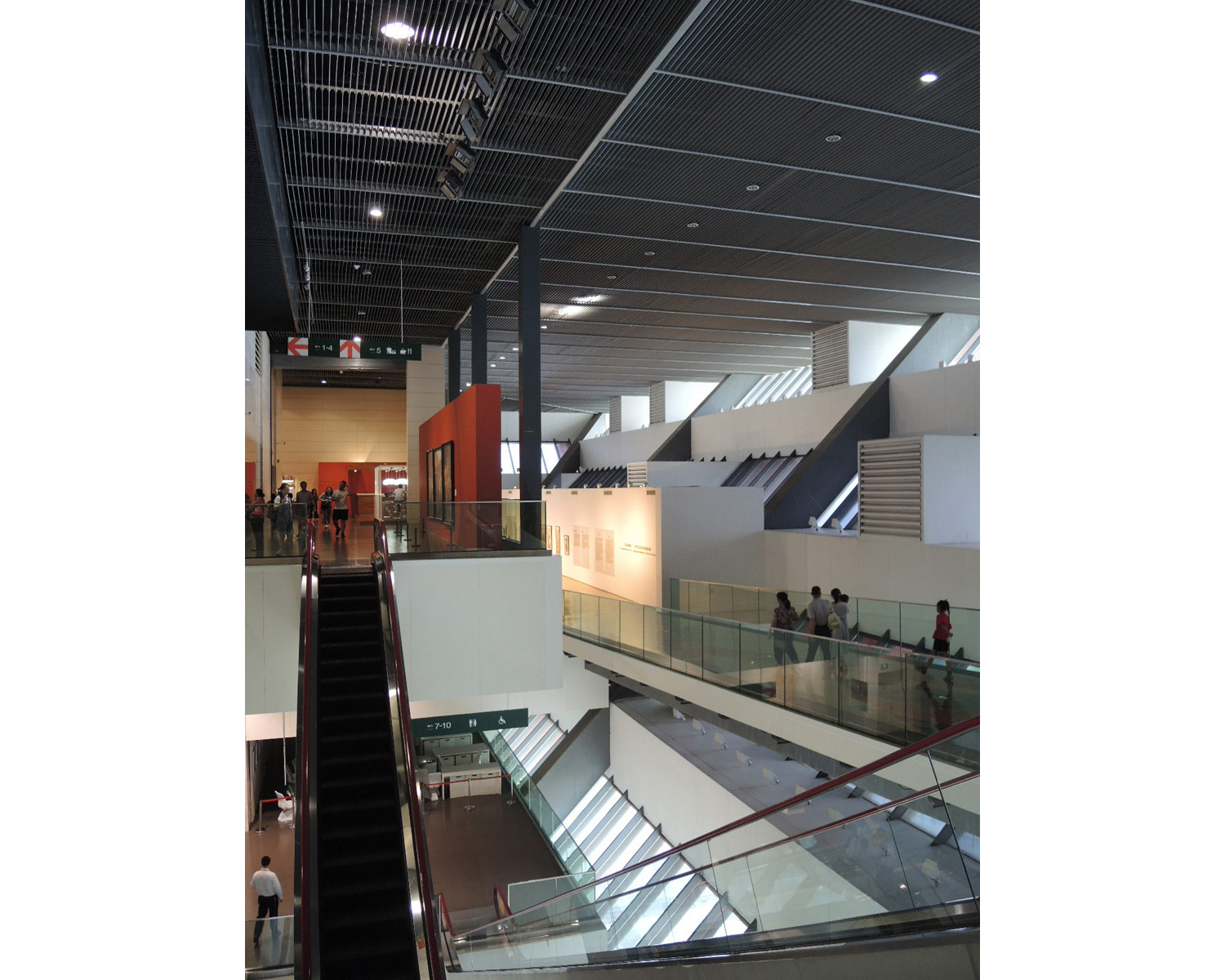

続いて対岸に移動し、《中華芸術宮》を訪れた。上海万博の旧中国館である。斗栱の木組を巨大化したようなデザインによる逆ピラミッド型の赤い建築は、中国風をベタに表現したものだろう。当時、訪れたときはあまりにも長蛇の列で(待ち時間が8時間といった噂も)、最初から入るのをあきらめたパヴィリオンにようやく入ることができた。が、内部は予想していたのだが、エスカレーターで最上階まで登って、スロープで順番にまわりながら降りる空間構成だけで、デザイン的に見るべきものはない。膨大な展示は、団体展のような雰囲気である。中国らしいと感じたのは、絵のサイズが大きいこと。中華芸術宮の外観は、今なおアイコン的な強度をもつ。建築グッズにもなる圧倒的なわかりやすさなのだ。

《中華芸術宮》の外観

《中華芸術宮》の内部。最上階までエスカレーターで登って、スロープで降りてゆく

2019/07/18(木)(五十嵐太郎)

「自由な建築」展、パワーステーション・オブ・アート(PSA)

会期:2019/07/18~2019/10/07

パワーステーション・オブ・アート(PSA)[中国、上海]

上海万博の跡地にある《パワーステーション・オブ・アート(PSA)》において、石上純也の「自由な建築(Freeing Architecture)」展のオープニング・トークに登壇した。パリのカルチエ現代美術財団からの巡回展である。展示物としては、6月に完成した《サーペンタイン・パヴィリオン》が増えたようだが、基本的には同じセットだ。なお、石上が手がけた5つのコンクリートのキャンチレバーがどーんと張りだす「JINS上海環球金融中心店」のインテリアは、紹介されていない。

「自由な建築」展を解説する石上純也

会場構成も石上純也が手がけていた

もっとも、ガラス建築のカルチエでは緑に包まれた明るい空間の展示だったが、上海は閉ざされた美術館の上階において、作品ごとに小部屋に仕切られ、かなり見せ方が違う。「四角いふうせん」や「テーブル」など、これまでギャラリーという特殊な場で実験的な「建築」をインスタレーションとして出現させた彼が、建築の模型や図面を見せるいわゆる普通の建築展を開催したことが大きなポイントだろう。それだけ美術館の外部で進行するリアル・プロジェクトが世界各地で増えており、中国の《谷間のチャペル》もすでに建設を開始している。オープニング後のディナーは、カルチエがバックについているだけに、ゴージャスだった。果たしてこの展覧会を、日本に巡回できるだろうか。

《サーペンタイン・パヴィリオン》の模型を解説する石上純也

石上純也が手がけたことで話題をよんだ「JINS上海環球金融中心店」のインテリア

さて、《PSA》は発電所をリノベーションした高い煙突つきの巨大建築である。ゆえに、ロンドンのテート・モダンを想起させるだろう。同時開催は、イヴ・クライン×李禹煥×丁乙「挑戦する魂(The Challenging Souls)」展、エレーヌ・ビネの建築写真展(ジョン・ヘイダック、ル・コルビュジエ 、リベスキンドの作品など)、1階のチェコのおもちゃデザイン展「ミニ・ワンダーズ(Mini Wonders)」など、盛りだくさんだった。やはり、スケール感を生かした大きなインスタレーションは迫力があり、現代美術の展示場としてのポテンシャルをもつ。PSAは建築系の展示が多く、今年はジャン・ヌーヴェルやゴードン・マッタ・クラークの展覧会などが続くようで、充実したラインナップに驚かされた。

発電所をリノベーションした《パワーステーション・オブ・アート》には、高い煙突がついている

イヴ・クラインの展示風景

エレーヌ・ビネの建築写真展の風景

チェコのおもちゃデザイン展「ミニ・ワンダーズ」の風景

2019/07/17(水)(五十嵐太郎)

HMSベルファスト号

[イギリス、ロンドン市]

映画やアニメではさんざん見ていたが、ロンドンで本物の軍艦に初めて乗船した。現在、テムズ川に係留された「HMSベルファスト号」は1938年に進水し、第二次世界大戦ではDデイ(ノルマンディー上陸作戦)でも活躍し、1963年に退役した軽巡洋艦である。建築で言えば、モダニズムの時代にあたり、どれくらいの効き目があるのかわからないが、外観は迷彩を施されていた。全長は187m。高層ビルを横倒しにしたくらいの長さがある。乗船すると、テムズ川の両岸がよく見え、ロンドン橋のほか、右手にはノーマン・フォスターによるロンドン市庁舎、左手にはバンク周辺の高層ビルが林立する風景が楽しめる。つまり、かつての戦艦はすっかり観光地となり、都市を眺める展望の機能を獲得している。艦橋からの見晴らしも確認できる。戦争と観光は、ともに眺めのよい場所をおさえることが重要であるという原理を想起させるだろう。

テムズ川に浮かぶ「ベルファスト号」。乗船して内部を見学できる

「ベルファスト号」の見学案内図

とはいえ、当時の最先端テクノロジーをつぎ込んだ、海に浮かぶ鉄の建築だ。やはり、内部の空間も興味深い。大量の乗客を収容するために、垂直に十数層も重ね、上部を客室、下部をサーヴィスのバックヤードにあてる大型客船(全長も350m以上あり、横倒しにした超高層ビルだ)とは違い、機能性を最優先する戦艦は、食堂、調理場、食料貯蔵庫、ハンモックの寝床、売店、治療室など、生活関係の空間をおおむねワンフロアに集約し、水平移動だけですむようにレイアウトされている。

「ベルファスト号」内のオペレーションルーム

「ベルファスト号」に設置された三連装砲塔内部

「ベルファスト号」内のチャペル

展示で興味深いのは、ロンドンが得意とする(?)蝋人形を使い、当時の様子が再現されていること。逆にいうと、それ以外の空間は、砲塔から司令室まで、船員がそれぞれの立場で、コマのひとつとなる巨大な戦闘機械である。とりわけ、当時は最先端だった旧式のコンピュータを備えており、船の技術が輝いていた時代を象徴するかのようだった。

弾道計算を行なっているところ

船内の治療室。歯科検診の様子が再現されている

ハンモックの寝床が再現されている

2019/06/28(金)(五十嵐太郎)

![DNP Museum Information Japanartscape[アートスケープ] since 1995 Run by DNP Art Communications](/archive/common/image/head_logo_sp.gif)