artscapeレビュー

建築に関するレビュー/プレビュー

那須の建築をまわる

《アートビオトープ那須》にある石上純也の《ウォーター・ガーデン(水庭)》(2018)を見学するために、ランチ付きのツアーに参加した。おそらく、もっと緑の多い時期に訪れたほうが良さそうだったが、やはり新鮮な体験だった。土地の高低差はあまりない平場において、彼の傑作《KAIT工房》の柱の本数とほぼ近い約300本の樹木をすべて独自に配置しながら、それらのあいだに鏡面と化す大小の水庭を迷路のように散りばめる。屋根はないから、《KAIT工房》のときのような構造計算の必要はないが、複雑性への志向は同じだ。当然、これは明快な軸をもった幾何学式の庭園ではない。かといって風景式の庭園に比べると、ある種のルールをもち、自然に発生しない状態になっており、自然と人工の中間だ。また通常の生態系ならば、生まれるであろう背の低い植物も、視界を確保するためなのか、排除されている。なお、《ウォーター・ガーデン(水庭)》の向かいには坂茂による新しいコテージが登場する予定らしい。

《ウォーター・ガーデン(水庭)》2018(栃木県那須郡那須町)

続いて、宮晶子のデビュー作、《那須の山荘》(1998)を見学した。隣地に他の建築が増えないであろう恵まれた自然環境に囲まれた、家型をもつ縦長・細長のヴォリュームである。1階は床が段々に上がることで地形を吸収しつつ、内壁を袖壁で分節し、さまざまな場をつくり、前後は大きなガラスの開口によって視線が建物を貫通する。2階はチャーミングな動きをする開口を全開にすると、樹上に浮かぶフロアに変化する。また屋根をスライドさせてから登ることができる屋上も楽しい。

宮晶子 / STUDIO 2A《那須の山荘》1998(栃木県那須郡那須町)

《那須の山荘》の内装

帰路の途中、明治建築である《旧青木家那須別邸》(1888)を見学した。正直、なめていたが、いずれもドイツに留学した施主の青木周蔵、設計者の松ヶ崎萬長ともに、創成期の日本建築学会にとって重要人物だったことを知る。別荘も当初はシンメトリー重視で矩形の観念的なプランだったが、のちの増築によって左右のウィングともに、かなり奇妙な和洋折衷の空間やズレが生じ、ヴェンチューリ的だった。この建物の背後には、奈良美智の作品やコレクションを展示している、イシダアーキテクツスタジオ設計の《N's YARD》(2017)という美術館もある。

松ヶ崎萬長《旧青木家那須別邸》1888(栃木県那須塩原市)

《旧青木家那須別邸》内装

イシダアーキテクツスタジオ《N’s YARD》2017(栃木県那須塩原市)

2019/05/01(水)(五十嵐太郎)

高雄の現代建築をまわる

[台湾]

約10年ぶりに台湾の高雄を訪れた。主な目的はオランダのメカノーによる《衛武営国家芸術文化センター》がオープンしたからである。が、これ以外にもいくつものインパクトがある大型の建築プロジェクトが進行しており、高雄は変貌の最中だった。一方でグローバル時代の都市間競争を考えたとき、東京は開発の数こそ多いけれども、注目すべき建築がほとんどないことが心配になる。

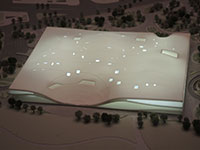

さて、コンピュータ時代のぐにゃぐにゃの造形をもつメカノーの新作は、伊東豊雄の《台中国立歌劇院》と同様、矩形の輪郭だが、垂直方向ではなく、うねりながら水平に広がり、公園に接続している。ホール群の内部は見学できなかったが、その余白には広い共有空間があり、建築を楽しめるのが良い。実際、台湾の各地から多くの観光客が集まっていた。施工の粗さは気になるが、意気込みを感じる巨大な実験建築である。

Francine Houben / メカノー《衛式営国家芸術文化センター》2017(台湾、高雄市)

《衛式営国家芸術文化センター》内装

《衛式営国家芸術文化センター》外観

高雄駅と周辺の大開発も、メカノーが担当しており、部分的にダイナミックな空間が完成している。完成予想図を見ると、日本統治時代につくられた小さな《旧高雄駅》が再び曳家され、都市の中心軸に配置されるようだ。

メカノーによる高尾駅周辺の開発

海辺にも新しい風景が出現している。ウォーターフロントの倉庫群は、芸術特区となり、あちこちに飲食店とアート作品が散りばめられ、賑わっている。また一角にある《鉄道館》のミニ鉄道が外にも飛びだすのが楽しい。平田晃久がコンペで二位だった《海洋文化及流行音楽中心》は工事が進み、幾何学形態を組み合わせながら、海を囲む建築の姿がだいぶわかるようになった。ライザー+ウメモトによる大型のクルーズ船を意識した《高雄港国際線旅客船ターミナル》も、かなり完成している。その近くにたつCOXによる《高雄展覧館》(2013)や李祖原の《高雄85ビル》(1997)も、巨大建築だ。

Manuel Alvarz Monteserin Lahoz + 翁祖模建築師事務所《海洋文化及流行音楽中心》建設中(台湾、高雄市)

ライザー+ウメモト《高雄港国際線旅客船ターミナル》建設中(台湾、高雄市)

《高雄市立図書館 総館》(2014)は《せんだいメディアテーク》とよく似た外観だが(逆に違いを比較すると興味深い)、伊東の名前もクレジットされており、計画に関わっているらしい。ちなみに、和洋の《高雄市歴史博物館》(1939)のほか、哈馬星のエリアにも独特の柱をもつ《高雄武徳殿》(1924)、《臺貳樓(旧山形屋書店)》(1920)、貨幣博物館になった銀行、駅舎など、日本統治時代の建築がよく残り、うまく活用されていた。

伊東豊雄建築設計事務所+劉培森建築事務所《高雄市立図書館 総館》2014(台湾、高雄市)

《高雄市歴史博物館》1939(台湾、高雄市)

2019/04/28(日)(五十嵐太郎)

佐々瞬の借家訪問、鎌田友介ミニレクチャー

東北大学青葉山キャンパス[宮城県]

仙台のアーティスト、佐々瞬が、持ち主から借りている沿岸部・新浜の住宅を、彼の友人である鎌田友介とともに訪問した。これは東日本大震災で半壊したが、当初は再びそこで暮らす意志があり、公費解体を受けず、かといって結局、別の場所での生活を始めたため、そのまま残ったものである。窓や壁の一部は壊れたまま、1階の壁には浸水の到達線も残っているが、だんだん薄くなっているらしい。昨年、荒浜の小学校は震災遺構になったが、生活の空間で解体を免れ、被害の爪痕を確認できる事例はもう少ない。佐々も、この住宅をどうするか決めているわけではないが、とにかく借りることにしたという。いずれ時間が経てば、被災した民間の住宅として重要視されるはずだ。が、すぐにはそうならないだろうから、しばらくは維持する必要がある。また、こうした場所をわれわれが今後どう使うのかも試されているように思う。そこで筆者も大学のゼミで、まずは一度ここを活用することに決めた。

佐々瞬が新浜で借りている民間住宅の外観。先の東日本大震災で被災した

佐々瞬が新浜で借りている住宅の内部

最近はほとんど海外で調査と制作を続けている現代美術家の鎌田が、仙台に滞在するということで、東北大においてミニレクチャーを依頼した。もともと彼は壊れた窓枠が絡まりあう建築的なインスタレーションを手がけていたが、近年は住宅と記憶をテーマにした作品を発表している。とくに日本統治時代の韓国、あるいは日本の移民が渡ったブラジルに建設され、今も残る日本家屋、そして戦時下において、一時アメリカに戻っていたアントニン・レーモンドが軍に協力し、効果的な焼夷弾の開発のために砂漠に建設した日本的な木造家屋を綿密に調査している。が、彼は研究者ではないので、論文を執筆するわけではない。これら一連の日本家屋のリサーチから展開された構造物のシリーズは、国際芸術センター青森のほか、各地で展示されたが、国立現代美術館ソウル館の大きな吹抜けでは、3つの住宅が重なる空間インスタレーションを展開した。すなわち、戦争、植民地、空襲、移民といった20世紀の歴史が交錯する日本家屋である。

2019/04/18(木)(五十嵐太郎)

VTN以外のベトナムの現代建築

[ベトナム]

ベトナムでは、コンペがあまり有効に機能せず、公共施設では見るべき現代建築は多くない。したがって、どうしても住宅や民間のプロジェクトをまわることになる。今回、VTN以外の作品もいくつか見学したが、とくにダナンのトロピカル・スペースによる成熟した建築に感心させられた。両親の家である《テルミタリー・ハウス(Termitary House)》(2014)は、ベトナムでは通常は隠す煉瓦の壁をあらわにし、それが美しい多孔質のスクリーンとなり、さらにもう一層のスキンを重ねたデザインである。また中央に吹き抜け、両端にトップライトと二階の居室を配し、地域性を備えたシンプルな現代建築だった。

トロピカル・スペース《テルミタリー・ハウス(Termitary House)》2014(ベトナム・ダナン市)外観

トロピカル・スペースの両親の家として建てられた《テルミタリー・ハウス(Termitary House)》

トロピカル・スペース《テルミタリー・ハウス(Termitary House)》吹き抜けの見上げ

トロピカル・スペース《テルミタリー・ハウス(Termitary House)》隙間に設けられた階段

トロピカル・スペースの《テラコッタ・スタジオ(Terra Cotta Studio)》(2016)は、陶芸家のアトリエだが、正方形のプラン、一・二階をつなぐ円形の穴による吹抜け、軸線をつくる水庭により、宗教的とでも言うべき美しい象徴的な建築を実現している。さらに隙間を効果的に設けた煉瓦の外壁、木製の棚・階段・回廊によって、4本の柱が支えるコンクリート・スラブを入れ子状に包む。

トロピカル・スペース《テラコッタ・スタジオ(Terra Cotta Studio)》:2016(ベトナム)外観

トロピカル・スペース《テラコッタ・スタジオ(Terra Cotta Studio)》中庭

トロピカル・スペース《テラコッタ・スタジオ(Terra Cotta Studio)》

トロピカル・スペース《テラコッタ・スタジオ(Terra Cotta Studio)》室内

1+1>2事務所によるダナンの《コミュニティ・ハウス(Cam Thanh Community House)》(2015)は、室内に入ると、急傾斜の屋根が落ちる2つの中庭が展開する。フォトジェニックなデザインだが、訪問した日は結婚式が開催されていたにもかかわらず、屋外が舞台であり、全然内部が活用されていなかったのは残念である。

1+1>2事務所《コミュニティ・ハウス(Cam Thanh Community House)》2015(ベトナム)

またハノイのH&P Architectの《ブリック・ケイブ(Brick Cave)》(2017)は、藤本壮介の《HOUSE N》のように、穴をあけた塀が延長し、建物全体を包み、内側のレンガの外壁とのあいだに中間領域をつくる。道路からは三層に見え、日本的なスケール感だが、室内は二層でやはりベトナムらしく天井が高い。

H&P Architect《ブリック・ケイブ(Brick Cave)》2017(ベトナム・ハノイ市)

H&P Architect《ブリック・ケイブ(Brick Cave)》室内

今回、もっとも衝撃を受けたのは、V-architectureである。彼らの住宅兼旧事務所、《ジェントル・ハウス(gentle house)》は親密なスケール感をもち、デザインの巧さが光っていたが、その近くに完成したばかりの新事務所があまりにラディカルだったからだ。まったく作風が違う驚異のリサイクル&セルフ・ビルド建築であり、即興的かつアート的な要素も多い。しかも、まともな壁がない。だが、単なるカオスとならず、「建築」として成立しており、批評的だった。

V-architecture 《ジェントル・ハウス(gentle house)》(ベトナム・ハノイ市)

リサイクル&セルフ・ビルド建築によってV-architecture が手がけた彼らの新事務所

2019/04/05(金)(五十嵐太郎)

ヴォ・チョン・ギアの作品を見学する

[ベトナム]

久しぶりにベトナムを訪れ、各地で現代建築を見学した。最大の理由は、ヴォ・チョン・ギアの作品を見学すること。彼は1976年に生まれ、東京大学や名古屋工業大学などで学んだ後、2006年に帰国して事務所を立ち上げ、海外からも注目される活動を展開している。その特徴は緑を抱え込む建築であり、とりわけ竹を使うデザインがよく知られている。例えば、ホーチミンの郊外に新しく建設した自社ビル《アーバン・ファーミング・ハウス(Urban Farming Office)》は、食べられる植物を含むプランターを大量に吊るしたインスタ映えするファサードで事務所スペースを覆う。一方、内部はシンプルで細かいデザインはなく、大きな吹き抜けを中心に挿入している。

ヴォ・チョン・ギア・アーキテクツ《アーバン・ファーミング・ハウス(Urban Farming Office)》(ベトナム・ホーチミン市)外装

《アーバン・ファーミング・ハウス(Urban Farming Office)》内装

初期の作品、《ウィンド・アンド・ウォーター・カフェ(Wind and Water Cafe)》(2006)は、ギアのトレードマークである竹を生かした建築だ。それが囲む水盤と大樹の組み合わせが、心地よい空間を生みだす。またぐるりと湾曲した屋根の構成は、ギアが学んだ内藤廣の《牧野富太郎記念館》も想起させる。この発展形というべき、ハノイの《バンブー・ウィング(Bamboo Wing)》(2009)と《ダイライ・カンファレンス・ホール(Dailai Conference Hall)》(2012)は、細かい竹を束ねていく、純正な竹構造であり、その魅力を引きだした空間に好感を抱いた。他にダナンの《ナムアン・リトリート・リゾート(Naman Retreat / Naman the Babylon)》(2015)で竹の建築をいくつか見学したが、こちらは装飾的な扱いを含む。

ヴォ・チョン・ギア・アーキテクツ《ウィンド・アンド・ウォーター・カフェ(Wind and Water Cafe)》2006(ベトナム・ビンズオン省)

ヴォ・チョン・ギア・アーキテクツ《バンブー・ウィング(Bamboo Wing)》2009(ベトナム・ビンフック)

ヴォ・チョン・ギア・アーキテクツ《ダイライ・カンファレンス・ホール(Dailai Conference Hall)》2012(ベトナム・ビンフック)天井部分

ヴォ・チョン・ギア・アーキテクツ《ナムアン・リトリート・リゾート(Naman Retreat / Naman the Babylon)》2015(ベトナム・ダナン市)

やや異色だったのは、大きな靴工場に附属する従業員のための幼稚園、《ファーミング・キンダーガーテン(Farming Kindergarten)》(2013)である。手塚建築研究所の《ふじようちえん》は、屋根に登ることができる楕円のリングによる平屋だが、それを二層化しつつ、ひねったループとし、立体交差させながら、多様で複雑な場をつくる。意外にありそうでなかった構成ゆえに、楽しい空間の体験をもたらす。ベトナムは暑いために日本の《ふじようちえん》と違い、休み時間に屋根の上を走るという感じにはならないようだが、代わりに農地を設けている。もっとも、訪問時にはあまり緑が育っていなかった。ともあれ、緑を使うことは共通しつつ、異なるタイプの作品が存在するが、それは彼が様々な日本人の建築家と共同して設計していることに起因するように思われた。

ヴォ・チョン・ギア+丹羽隆志+岩元真明 / ヴォ・チョン・ギア・アーキテクツ《ファーミング・キンダーガーテン(Farming Kindergarten)》2013(ベトナム・ビエンホア市)中庭

《ファーミング・キンダーガーテン(Farming Kindergarten)》中庭

《ファーミング・キンダーガーテン(Farming Kindergarten)》通路

2019/04/05(金)(五十嵐太郎)

![DNP Museum Information Japanartscape[アートスケープ] since 1995 Run by DNP Art Communications](/archive/common/image/head_logo_sp.gif)