artscapeレビュー

美術に関するレビュー/プレビュー

プレビュー:REIKO TADA EXHIBITION FRIENDLY GHOST

会期:2014/03/16~2014/03/31(3/21、28は午後旧廊)

prinz 1Fカフェギャラリー[京都府]

挿画やCDジャケットなどで活躍しているイラストレーター多田玲子。2年前に京都に活動拠点を移して以降、初のホーム・京都での個展となる。3月30日には、昨年末にタイで2年ぶりのライブを行ない華麗に復活(?)した作家自身の音楽ユニットKiiiiiiiのライブも行なわれるというから楽しみ!

2013/03/14(金)(松永大地)

武井裕之「はつ恋」

会期:2013/03/06~2013/03/23

神保町画廊[東京都]

「懐かしさ」は写真を見るときに大きな影響を及ぼす感情だが、それを導き出すためには細やかな配慮が必要となる。独学で写真撮影の技術を身につけた武井裕之は、今回「はつ恋」と題して発表されたシリーズを、2005年頃から撮影し始めた。彼はR型のライカと高感度のモノクロームフィルムというクラシックな組み合わせで、制服姿の美少女たちにカメラを向ける。NDフィルターを使用し、ややオーバーに露光することで印画紙の粒子を強調し、ソフトフォーカス気味にプリントする。そのことによって、被写体の現実感が希薄になり、まさに「はつ恋」の対象を遠くから憧れの眼差しで見つめているような、あえかな距離感=「懐かしさ」が生じてくるのだ。

武井の仕事はたしかに「美少女写真」の典型ではあるが、この種の写真につきまとう、あざとさやわざとらしさは、あまり感じられない。彼はこのシリーズを撮影するにあたって、モデルたちに「安心してもらう」ことを心がけてきたのだという。彼女たちの緊張感や不安感は、すぐに表情や身振りに表われてくる。それを少しずつ和らげ、解きほぐしていく手際のよさこそ、撮影やプリントのテクニック以上に大事になってくる。同じモデルを何度も撮影することもあるようだが、あまり慣れ親しんでしまうと、今度は新鮮さが薄れてくる。モデルたちとの微妙な駆け引き。だがそれを「撮りたい」という純粋な情熱で包み込んで、無為自然なものに見せてしまうのが、武井の写真術の真骨頂と言えそうだ。

2013/03/14(木)(飯沢耕太郎)

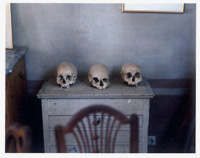

鈴木理策「アトリエのセザンヌ」

会期:2013/02/09~2013/03/27

ギャラリー小柳[東京都]

以前、セザンヌが繰り返し描いた南仏のサント・ヴィクトワール山を撮った鈴木が、今度はそのふもとにあるセザンヌのアトリエとその周辺を撮影している。アトリエ近くの林には日の光と影が交錯し、サントヴィクトワール山は光を浴びた山容と陰になった山容をとらえている。アトリエ室内は光が弱く、しっとり落ち着いた色調だ。画家と写真家の違いは、こうした光のとらえ方にあるのかもしれない。

2013/03/14(木)(村田真)

岡村桂三郎 展

会期:2013/03/04~2013/03/16

コバヤシ画廊企画室[東京都]

地下に降りていくと、薄暗い画廊空間に巨大な屏風状の壁が突っ立っている。奥の壁面にドーンと1点、左右はやや斜め前を向いて各1点ずつ。つまり舞台装置のように正面性のあるインスタレーションになっているのだ。さらに屏風状のパネルは画廊の床と似たような木の板を使い、似たような色艶を出し、画廊空間にピッタリ収まるサイズでつくられている。コバヤシ画廊ではもう10年以上毎年個展を開いているので、勝手知ったる展示空間なのだ。これはコバヤシ画廊のためにつくられた、コバヤシ画廊でしか成立しないインスタレーションといっていい。でもそれじゃ売れないじゃん。

2013/03/14(木)(村田真)

トリックス・アンド・ヴィジョンからもの派へ

会期:2013/03/09~2013/04/06

東京画廊[東京都]

もの派の誕生をうながしたともいわれる1968年の伝説的な展覧会「トリックス・アンド・ヴィジョン」を再考する展示。「トリックス・アンド・ヴィジョン」はタイトルからうかがえるように、目の錯覚をとおして「見る」とはなにかを問い直す企画展。中原佑介と石子順造が選んだ高松次郎、中西夏之、堀内正和、柏原えつとむ、岡崎和郎、鈴木慶則、関根伸夫らが、東京画廊と村松画廊の2会場に出品した。今回は可能なかぎり当時の作品に近いものや、関連する作品を集めている。キャンバスを縦半分に切り、片方を裏返してつなげた(ように描いた)鈴木慶則の《裏返しの相貌をした非在のタブロー》のようなトリックアートから、立方体の木のかたまりを焼いて炭にした成田克彦の《SUMI》のようなもの派まであって、水と油のようなトリックアートともの派が入り乱れているところがおもしろい。その中間のグレーゾーンにいたのが高松次郎と関根伸夫だったようだ。ところで、東京画廊は最近50~70年代の現代美術を回顧するような企画展を連発しているが、これはもちろん商売を度外視した啓蒙活動などではなく、海外から具体やもの派をはじめとする戦後日本の現代美術に熱いまなざしが注がれているからだ。しかし残念ながら日本では関心が高まる気配がない。これではまた海外に持ってかれちゃうぞお。

2013/03/14(木)(村田真)

![DNP Museum Information Japanartscape[アートスケープ] since 1995 Run by DNP Art Communications](/archive/common/image/head_logo_sp.gif)