artscapeレビュー

美術に関するレビュー/プレビュー

三田村光土里「夜明けまえ」

会期:2013/02/16~2013/03/16

GALLERY TERRA TOKYO[東京都]

三田村光土里は内外のギャラリーや美術館で、記憶を喚起し、攪乱する写真の力を巧みに利用したインスタレーション作品を発表してきた。この「夜明けまえ」のシリーズは、2011年に制作され、水戸芸術館現代美術センターで開催された「クワイエット・アテンションズ 彼女からの出発」展で発表された。ところが、東日本大震災のため、展示が数週間で中止になってしまった。その再編集版が今回の展覧会である。

イタリアの小都市、プラートの広場にあるバッキーノ(バッカスの子ども)の噴水彫刻。その愛らしくも哀しげな顔のあたりを、「夜明けまえ」の薄闇の中でクローズアップで撮影し続けた映像作品を中心に、本、鏡、靴、バッグ、砂時計などが、床に散乱している。壁には、やはり闇に半ば沈み込んだホテルの部屋などで撮影された、モノクロームの写真作品が並ぶ。全体は黒で統一され、サティのピアノ曲をアレンジした音楽が流れている。

ギャラリーの空間そのものが、三田村が自らの記憶を甦らせるための儀式的な祭壇のような場所に変質させられているといってもよい。そのもくろみは、かなりうまくいっているのではないだろうか。観客もこのインスタレーションに、自分たちの記憶を重ね合わせることができそうだ。それは時に息苦しく、痛みをともなうものだが、どこか甘美でエロティックな感情を呼び覚まされるような体験でもある。

2013/03/01(金)(飯沢耕太郎)

HOUSE VISION 2013 TOKYO EXHIBITION

会期:2013/03/02~2013/03/024

お台場・青海駅前 特設会場[東京都]

お台場の特設会場に建てた七つのパビリオンを家に見立て、それぞれ建築家と企業が組んで、あるべき「暮らしのかたち」を提案しようというもの。展覧会ディレクターの原研哉によれば「美意識は日本の資源であり、家はその発露の場」だという。屋内に半屋外の土間や縁側を設定し、「懐かしい未来」の家を考えるLIXIL×伊東豊雄、電動二輪をはじめ室内に電気カーが入れるようシームレスにしたホンダ×藤本壮介、集合住宅のプライベートな専有面積を最小にして共有部分を大きくとる未来生活研究所×山本理顕ほか、木材を基点にシンプルな「数寄の家」を発想した住友林業×杉本博司、柱や壁の代わりに家具で家を支える無印良品×坂茂、トイレを中心に家を考えるTOTO・YKK AP×成瀬友梨・猪熊純、既存のマンションをスケルトンの状態に戻して住空間を組み立てていく蔦屋書店×東京R不動産と、七つのパビリオンはどれも大胆な発想ながら実現できなくもなさそうな提案ばかり。いくつかに共通しているのは、住空間の内と外やプライベートとパブリックの境界を曖昧にする方向性だ。なるほど、これからそういう方向に向かうとすれば、アートもそれなりに変わっていかなければな。

2013/03/01(金)(村田真)

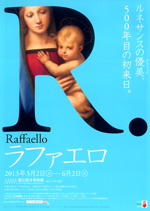

ラファエロ

会期:2013/03/02~2013/06/02

国立西洋美術館[東京都]

今年はレオナルド、ミケランジェロ、ラファエロと3大巨匠展が続くが、その第1弾。しかし「レオナルド展」なら前に「ミラノ アンブロジアーナ図書館・絵画館所蔵」、後に「天才の肖像」、「ミケランジェロ展」なら前に「システィーナ礼拝堂500年祭記念」、後に「天才の軌跡」というサブタイトルがつくのに、ラファエロはまんま「ラファエロ」だけでサブタイトルなし、「展」すらつかない。つまり、ラファエロがどれだけエライ画家なのか、なぜいま日本で開かれるのかという「言い訳」がいっさいないのだ。よっぽど自信があるのか、それとも放棄しているのか。でも正直な話、レオナルドやミケランジェロみたいな規格外の天才に比べれば、エリートコースを歩んだラファエロは優等生的だし、描く絵も聖母子像をはじめおとなしい印象があって、インパクトに欠けるのは事実。美術史への貢献度でいえば両先輩に勝るとも劣らないのにね。出品作品は60点余りだが、ラファエロの作品はデッサンも含めて20点ほど。大半が小品なのはしかたないが、むしろよく20点も集まったもんだと感心する。いちばんの目玉は、いかにもラファエロらしい優しさにあふれた《大公の聖母》だが、逆に魅力なさそうな女を魅力なさそうに描いた《エリザベッタ・ゴンザーガの肖像》や《無口な女》は、いかにもラファエロらしくなくて捨てがたい。ラファエロ以外の約40点は、画家だった父ジョヴァンニ・サンティや師匠ペルジーノから、同世代の画家作品、工房作品、弟子のジュリオ・ロマーノ、ラファエロの原画を元にした版画や陶器まで幅広く集めている。とくにラファエロの《美しき女庭師》を立体化したジローラモ・デッラ・ロッビアによるテラコッタや、のちにマネが《草上の昼食》で引用することになるラファエロ原案のマルカントニオ・ライモンディによる版画《パリスの審判》などは、画像のフィギュア化という意味でも、あるいは2次創作・3次創作の古典的実例としても注目に値する。

2013/03/01(金)(村田真)

明倫茶会「三月の明倫茶会」

会期:2013/03/01

京都芸術センター[京都府]

席主は美術家の木藤純子。同センター内、別会場で1日だけの展示も行なわれていたが、茶会は、参加者だけが体験できるもうひとつのインスタレーション作品から始まった。15人程度での鑑賞。薄暗い元小学校だった空間にて、頭上は照明があたって輝く校章、うすく空間を区切るのは、布に白くシルクスクリーンでプリントされた森(?)。作家の合図で照明がゆっくりと落とされ、蓄光インクによる木々が浮かび上がってくる。校歌とおぼしき旋律のピアノ演奏が始まり、終わるとまもなく茶室へ。広間は障子、大きな丸窓からの自然光のみという、薄暗い空間。まるでモノクローム、白と銀の世界でお抹茶をいただく神秘的な体験に至る。そののち、一般公開されていた展示へ。さきほどの木がプリントされた布に紙の花びらが舞い落ちてくるという作品空間。ここで、桜の木だとわかる。それにしても木藤作品における余白は一度入り込むと、とても楽しい。なんならその空間にずっといても退屈しないんじゃないかと思う。いっそのこと作品の中に住んでみたい。

2013/03/01(土)(松永大地)

阿佐ヶ谷美術専門学校卒業・修了制作展2013

会期:2013/02/21~2013/02/25

BankARTスタジオNYK[神奈川県]

阿佐ヶ谷は美大以上にいい先生がそろってるので卒展も期待できそうだが、大半がデザイン科。しかもイメージクリエイション科、視覚デザイン科、メディアデザイン科などに分かれ、それぞれ20~30人生徒がいるのに、絵画表現科はわずか4人だけ。そのため会場の隅の一画に追いやられていた。しかし少数精鋭というか、さすがに4人とも三流美大生よりレベルは上だが、突出したものがなくドングリの背比べ。おっと、菊村詩織が一馬身リードか。競馬じゃないって。

2013/02/28(木)(村田真)

![DNP Museum Information Japanartscape[アートスケープ] since 1995 Run by DNP Art Communications](/archive/common/image/head_logo_sp.gif)