artscapeレビュー

美術に関するレビュー/プレビュー

世界記憶遺産の炭坑絵師──山本作兵衛 展

会期:2013/03/16~2013/05/06

東京タワー1階特設会場[東京都]

2年前、日本初の世界記憶遺産に登録された山本作兵衛の炭坑の記録画が、なぜか東京タワーで展示される。これは、作兵衛が炭坑を描き始めたのが東京タワーの完成とほぼ同じころだったという縁らしい。もちろん炭鉱も東京タワーも日本の近代化のシンボルだからとか、東京タワーは立坑櫓をデカくしたようなものという含意もあるかもしれない。午前11時からの内覧会に行ってみたら、概要説明の後IKKOさんが特別ゲストとして登場。炭坑の絵を見に来たのになんでオネエのトークなんか聞かなきゃいけないんだと憤りつつ聞いてたら、IKKOさんは炭鉱の街田川の生まれだそうだ。こんど川俣と対談やらせてみたい。ようやく展示会場へ。おーあるある、坑内の労働や坑夫の生活を描いた水彩画が……と思ったら、あれれ? よく見ると印刷じゃないか! 最初の10点は複製画の展示で、その後の59点はホンモノの原画だという。作兵衛が炭坑の絵を描いたのは、現場を離れた60代なかばから92歳で亡くなるまでの30年近くで、そのあいだに何点の作品を残したのか不明だが(千点以上といわれる)、世界記憶遺産に登録されたのは日記や資料も含めて697点。いったん登録されると外部への出品が制限されるため、今回展示されている原画はそれ以降に発見された作品などだそうだ。まあとにかく、これらの絵には現代絵画が置き去りにして来た奔放な視覚表現が息づいている。同じ絵を何枚も繰り返し描いていること、説明文や唄の歌詞を画面の余白に書き込んでいること、人物のポーズや表情がパターン化していること、着物の柄やかごの編み目など細かい部分をていねいに再現していることなどだ。これらの特徴はアウトサイダー・アートに通じるところがある。いや実際7歳で炭坑に入り、美術学校に通えるはずもなく約50年間炭坑で働いたあと、その記憶を元に60代なかばから描き始めたというのだから、リッパなアウトサイダー・アートといっていい。展示でひとつ気になったのは、壁に炭坑の写真を貼り、その上に絵を展示していること。こんな屋上屋を架さなくても絵自体で十分に存在感があるんだから。

2013/03/14(木)(村田真)

プレビュー:「犬と歩行視」Part-1

会期:2013/03/16~2013/03/31

京都市立芸術大学ギャラリー@KCUA[京都府]

10月にはPart-2も開催される予定の展覧会。今回のPart-1では、「いいわ」「犬」など単純な言葉を配置することで人間と世界との関わりを考察した作品など、林剛の70年代の作品を中心に紹介するとともに、それらと触発関係にある他の作家の作品が展示される。出展作家は、林剛、井上明彦、木村秀樹、黒河和美、倉智敬子、杉山雅之、高橋悟、建畠晢、長野五郎。3月30日に開催される「事故者と犬──絵画・言語・身体」というタイトルのトークも面白そう。

2013/03/14(木)(酒井千穂)

プレビュー:吉田重信キュレーション「氣韻」展

会期:2013/03/12~2013/03/24

KUNST ARZT、ギャラリー・アーティスロング[京都府]

東日本大震災からまる2年の、3月12日から2会場で同時開催される。出品作家は、吉田重信、東郷幸夫、田中健作、本田健、小板橋弘、君平、笠原美希、岡本光博、大江司、井出創太郎、石川貞治、青山ひろゆき、青木聖吾の13名。東北や関東を含む地域から7名が参加している今展、タイトルの「氣韻(きいん)」も念頭において鑑賞したい。3月23日(土)には岡本康明(京都造形芸術大学芸術館館長)と出品アーティストによるトークも開催される。

KUNST ARZT=http://kunstarzt.com/top/top.htm

ギャラリー・アーティスロング=http://artislong.info/

2013/03/14(木)(酒井千穂)

プレビュー:開館50周年記念特別展「交差する表現 工芸/デザイン/総合芸術」

会期:2013/03/16~2013/05/06

京都国立近代美術館[京都府]

1963年の開館以来、美術館活動の柱となってきた「工芸」に焦点をあて、そのコレクションを軸に館のあゆみを回顧するという特別展。展覧会は、「工芸」の多様性や作品の表現そのものに注目し、伝統や東西交流、デザインの問題などを取り上げた第I部、そのコレクションから代表作を紹介する第II部のふたつで構成される。陶芸、漆、木工、竹工、着物などの染織のほか、ガラス、ジュエリーなどの作品も数多く収蔵する美術館。当館が収集してきた「工芸」作品の守備範囲の広さとそのとらえかたにも注目したい。

2013/03/14(木)(酒井千穂)

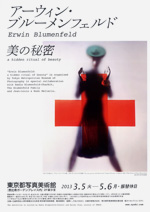

アーウィン・ブルーメンフェルド「美の秘密」

会期:2013/03/05~2013/05/06

東京都写真美術館 2階展示室[東京都]

世田谷美術館の「エドワード・スタイケン写真展」に続いて、東京都写真美術館でアーウィン・ブルーメンフェルド(1897~1969年)の展示が始まった。スタイケンは1920~30年代の、ブルーメンフェルドは40~50年代のファッション写真の立役者であり、それぞれの時代背景の違い、写真を享受する一般大衆の嗜好の違いがくっきりと見えてくるのが面白かった。あくまでも優美でエレガントなスタイケンの写真のスタイルと比較すると、ブルーメンフェルドのそれは多少俗っぽくけれん味がある。1920~30年代にはまだその時代のファッションをリードする役目を果たしていた上流階級が40~50年代には少しずつ解体し、より「ポップな」嗜好を持つ一般大衆が、『ヴォーグ』や『ハーパーズ・バザー』の主な読者になっていく。その変化が彼らの写真のスタイルに明確に刻みつけられていると言えそうだ。

ブルーメンフェルドの写真について考えるときに見逃せないのは、ベルリンに生まれた彼が、1918年にオランダ・アムステルダムに移り、そこでダダイズムやシュルレアリスムの洗礼を受けたということだ。フォトモンタージュ、ソラリゼーション、極端なクローズアップ、ブレやピンぼけの効果などを駆使した実験的なポートレートやヌードが、この時期にさかんに試みられている。それが1936年にパリに、39年にはニューヨークに移って、本格的にファッション写真家として活動し始めてからも、彼の写真表現のバックグラウンドとして機能していった。ブルーメンフェルドの経歴は、同じ頃にファッション写真をさかんに発表していたマン・レイとも重なりあっている。そう考えると、マン・レイと同様にブルーメンフェルドの作品世界においても、エロティシズムが最大のモチーフとなっていることは当然と言うべきだろう。

2013/03/13(水)(飯沢耕太郎)

![DNP Museum Information Japanartscape[アートスケープ] since 1995 Run by DNP Art Communications](/archive/common/image/head_logo_sp.gif)