artscapeレビュー

美術に関するレビュー/プレビュー

今津景 個展 ‘PUZZLE’

会期:2013/03/02~2013/03/30

山本現代[東京都]

今津景の新作展。既存のイメージをゆらめく色彩によって再構成することで夢幻的な光景を描く美術家として知られているが、今回の新作展では、これまでの作風を持続させながらも、新たな展開を遂げていた。

全体的にはドラクロワやマネ、広重など過去の美術史からの引用にもとづいていたが、個別的には画面に複数の焦点が顕在化していたように見えた。通常、絵画の画面は描写の対象となる主題に焦点が当てられ、それらをフレームによって確定することで、絵画としての均衡状態をもたらすが、今津の新作のうちの何点かは、主題を任意に消去しているからなのだろうか、画面のなかで焦点を安定化させることが著しく難しい。フレームのなかのどこに焦点を当てようとも、何とも収まりが悪く、どこか落ち着きの悪さが残るのである。

こうした焦点の複数性は、昨今の現代絵画に散見される、画面のレイヤー構造を正当化する視点の複数性とは明らかに異なっている。視点の複数性が現代社会における複雑なメディア環境を反映させることで現代絵画を一気に蘇生させようとする一方、焦点の複数性は逆に絵画としての成立条件を根本から再考させるからだ。

安定的な均衡状態を欠いた絵画は、はたして絵画たりうるのか。危険極まりないが、しかし、最も考察に値する問いを、今津は絵画において検討しているのではないか。

2013/03/07(木)(福住廉)

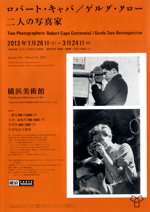

ロバート・キャパ/ゲルダ・タロー 二人の写真家

会期:2013/01/26~2013/03/24

横浜美術館[神奈川県]

今年はロバート・キャパの生誕100年にあたる。また、彼の代表作と見なされていた、スペイン市民戦争の最中に撮影された「崩れ落ちる兵士」(1936年)が、キャパではなく同行していたゲルダ・タローの写真ではないかという説が沢木耕太郎によって打ち出され、大きな話題を集めている(『キャパの十字架』文藝春秋)。本展も、キャパを巡るそういった関心の高まりを反映する企画と言えるのではないだろうか。

今回の展示で注目されるのは、これまでキャパの恋人、あるいはパートナーとして脇役的な扱いを受けていたゲルダ・タローの写真80点以上が、初めてきちんとした形で公開されたということだろう。ゲルダはのちにロバート・キャパと名のるようになるハンガリー出身のエンドレ・フリードマンとパリで出会って、彼から写真を学び、スペイン市民戦争でも行動をともにすることが多かった。しかも、1937年には戦場で27歳という若さで事故死しており、写真家として本格的に活動したのはわずか2年あまりだった。それでも、同時期に撮影されたキャパの写真と比較すると、ダイナミックな画面構成、死者などを含む生々しい被写体に肉迫する姿勢など、彼女自身の写真のスタイルを確立しかけていたことがわかる。また、「崩れ落ちる兵士」を含むキャパの初期の戦争写真が、ほとんどゲルダとの合作と言うべきものであったことも明確に見えてきた。ゲルダ+フリードマン=キャパという図式を、決してネガティブに捉える必要はないのではないだろうか。

ゲルダの死後のキャパの仕事は、ほぼ過不足なく本展に集成されており、第二次世界大戦中の名作だけでなく、むしろ戦後の「失業した戦争写真家」時代のリラックスした写真に、被写体となる人間たちの表情や身振りを「物語」に埋め込んでいく彼の真骨頂を見ることができる。決して「うまい」写真ではないが、実に味わい深い作品群だ。

2013/03/06(水)(飯沢耕太郎)

岡村桂三郎 展

会期:2013/03/04~2013/03/16

コバヤシ画廊[東京都]

多くの場合、美術家が追究する主題は生涯変わることがない。だが、その表現は幾度かの変転を遂げることは少なくない。これが近代以前の絵師たちにも通底する法則であることを考えると、その変転はたえず新しさを求める近代社会の論理の現われというより、むしろ絵を描いたりものを造形化したりする、芸術の歴史全般に通底するものつくりの原型と言えるかもしれない。その瞬間を目撃することは、美術家の仕事を持続的に見守る鑑賞者にとって、滅多にあることではないが、だからこそ鑑賞者ならではの醍醐味と言えるだろう。

岡村桂三郎といえば、龍や象、蛸、魚など、人智を超えた神獣をモチーフにした作風で知られているが、今回の新作展で発表された作品には、画面にいくつもの人の顔が出現していたので驚いた。技法が変わったわけではない。しかし、画面のなかで正面を向いてこちらを見据える人の顔は、これまでの神獣以上に、得体の知れない迫力を放っていた。眼球が透明だからだろうか、仮面をかぶっているようにも見えるから、表情から心情をうかがい知ることすらできない。亡くなった者たちへの鎮魂だろうか。あるいは身の程を忘れた現代人の非人間性の象徴なのだろうか。すぐれた現代アートの多くがそうであるように、岡村の新作は同時代を生きる私たちに大いなる謎を残した。

2000年代に登場した岡村以後の日本画の描き手たちの多くが、様式の自己模倣に陥り、そのスパイラルから抜け出す糸口を探しあぐねているなか、岡村のたゆまぬ自己探究は乗り越えるべき山脈として、彼らの眼前に悠然と立ちはだかっている。

2013/03/06(水)(福住廉)

平久弥 展 Exit─New York─

会期:2013/02/22~2013/03/16

フォト・リアリズムの手法を用い、徹底した写実描写で知られる画家・平久弥の個展。会場は2フロアあり、下の階ではニューヨークの地下鉄やホテルの室内を描いた新作が展示されていた。どの作品にも「EXIT」の表示があり、出入口もしくは非常口付近が描かれているようだ。また上の階では、東京やシンガポールのエスカレーターなどを描いた近作が展示されていた。フォト・リアリズムの画家のなかには、人間の視覚やカメラ・アイとは異なるパースペクティブを忍ばせて絵画の独自性を主張する者もいるが、平はひたすら写真に忠実に描画している。そこには究極の没個性というか、己さえも消し去った空虚な空間を描き切ろうとする欲望が感じられる。ただし、画中に登場する光のバリエーションは多彩で、場の選定には入念なリサーチが行なわれているようだ。

2013/03/06(水)(小吹隆文)

井桁裕子 展─陶の人物像─

会期:2013/03/01~2013/03/16

乙画廊[大阪府]

井桁裕子は主に東京で活動している人形作家だが、今回は陶芸作品をメインに個展を開催した。恥ずかしながら筆者は彼女の存在を知らなかったのだが、作品の独自性と技術の高さには目を見張るものがあった。作品の多くは少女もしくは両性具有的な人物が貝殻や岩のような塊と一体化した姿をしている。自分の殻に閉じこもった精神が外界に顔をのぞかせた一瞬を切り取ったかのようだ。顔や手の細密さ、たおやかさと、塊部分のごつごつした表現の対比が印象的で、流れ落ちる釉薬の表情も効果を上げている。きっと関西のアートファンにも支持されるであろう。そのためにも、今後も関西での発表を継続してほしい。

2013/03/04(月)(小吹隆文)

![DNP Museum Information Japanartscape[アートスケープ] since 1995 Run by DNP Art Communications](/archive/common/image/head_logo_sp.gif)