artscapeレビュー

美術に関するレビュー/プレビュー

菊谷達史・前田春日美 2人展「影をしたためる」

会期:2022/09/08~2022/09/25

biscuit gallery[東京都]

若手キュレーターの活動支援企画「biscuit gallery Curator Projects」の第1弾として、松江李穂によるキュレーション展が開催された。biscuit galleryが松江に企画を打診してから3カ月という準備期間の短さも相まって、1Fには菊谷達史のアニメーションのエスキスと影絵の作品、2Fには前田春日美の立体と映像、3Fには両者の映像作品が並ぶが、いずれも過去作である。菊谷も前田もキュレーションを受けることが初めてだと言明しており、企画の枠組みを受けて、松江自身も本展で「キュレーション」自体を考察しようとしている★。

菊谷達史 《Walker (Shoto Bunkamura St.)》(2022)会場写真[撮影:竹久直樹]

菊谷達史 《Walker (Shoto Bunkamura St.)》(2022)会場写真[撮影:竹久直樹]

菊谷達史《野営のエスキス / Storyboard (camping scene)》(2021)158×227mm

菊谷達史《野営のエスキス / Storyboard (camping scene)》(2021)158×227mm

パネル、ジェッソ、水彩絵具、リキテックスマーカー、色鉛筆、コラージュ

[撮影:竹久直樹]

菊谷のアニメーション作品はセル画やドローイングのコマ撮りによってつくられている。1Fに展示された菊谷のドローイングである「エスキス」のシリーズは、アニメーション作品の《ノートブックアニメーテッド1》(2022)に登場するものだ。本作の登場人物はそれぞれ、ある一定方向に進み続ける。人物たちの動きよりも、そのコマごとの変化、描かれては消され、継ぎ足され続ける筆の運びに目が行く。ひとりの登場人物の影を追うようにして連なるコマが制作されている。しかし、その映像の反対側に貼られた1コマずつのキャラクターを見ると、それぞれの身体的同一性のなさが浮かび上がってくるだろう。キャラクターの動作によっては肩が、手がふくらむ。誰かにズームしたわけでもないが、その構図によっては背負うリュックが精細で、靴の裏の模様が描かれる。会場の入口に描かれていたタンブラーを持つ人物の影絵でも同様のことが起きている。3Dモデルアバターを中心としたアニメーションの成立とはまったく異なり、本作は身体の統一的な情報量の足し引きによって動作が生まれることを指さす。

会場写真[撮影:竹久直樹]

会場写真[撮影:竹久直樹]

左:菊谷達史《ノートブックアニメーテッド1》(2022)

左:菊谷達史《ノートブックアニメーテッド1》(2022)

右:前田春日美《遠い体》(2019)

会場写真[撮影:竹久直樹]

他方、前田はパフォーマーに各々の身体を多様な方法でなぞらせ、それをさらになぞるように撮影し、その軌跡を観客にどのようにトレースさせようかと演出の情報を足し引きする。会場にはパフォーマーが身体をなぞるために自重を預けるためのがっちりした器具や、指示書のようなものが点在する。会場にある映像は、一見「手の平を見せられ続けている映像」や「二の腕がズームされた映像」でしかないが、会場にある事物を追っていくと、鑑賞者は映像で行なわれている行為を徐々に把握していくことになるのだ。映像を映し出すモニターもまたパフォーマーが撮影のために使った器具と同じような鉄と布張りの薄いクッションに重さをかけており、会場中央の器具が「二の腕を支えていたものである」と囁く。片やモールでパリッとしたケーブルがある一方で、縮れだらしなく垂れた電源ケーブルは、モニターの外にある身体の重力までを感じてみてはと提案する。

会場写真[撮影:竹久直樹]

会場写真[撮影:竹久直樹]

前田 春日美《vis a vis》(2020)会場写真[撮影:竹久直樹]

前田 春日美《vis a vis》(2020)会場写真[撮影:竹久直樹]

エイドリアン・ジョージは、キュレーターとは、選定者であり、展覧会に付随するテキストを書いている可能性が高い人物、解釈者であると述べているが、本展でキュレーターの松江もまた、一人称性の高いテキストをハンドアウトに掲載している。そこでの作品についての直接的な記述は最低限で、中心となっているのは撮影し損じた卓上の桜についての回想だ。欠落そのものが記録できなかったからこそ、かつての存在が強く残ること。「影をしたためる」というタイトルで、菊谷と前田の作品を対照可能にしつつ、記述しすぎないことで松江は二人の作品をより見るべきものにしたのだと思えた。

なお、観覧は無料でした。

公式サイト:https://biscuitgallery.com/notes-of-shadows/

★──山内宏泰「若手キュレーター、アーティストに活動の『場』を。『biscuit gallery Curator Projects』が美術界で果たす役割」(『美術手帖』、2022.9.10)2022.10.25閲覧(https://bijutsutecho.com/magazine/interview/oil/26027)

2022/09/23(金)(きりとりめでる)

高槻芸術時間「インタールード」 梅田哲也『9月0才』

会期:2022/09/17~2022/09/25

高槻現代劇場 市民会館[大阪府]

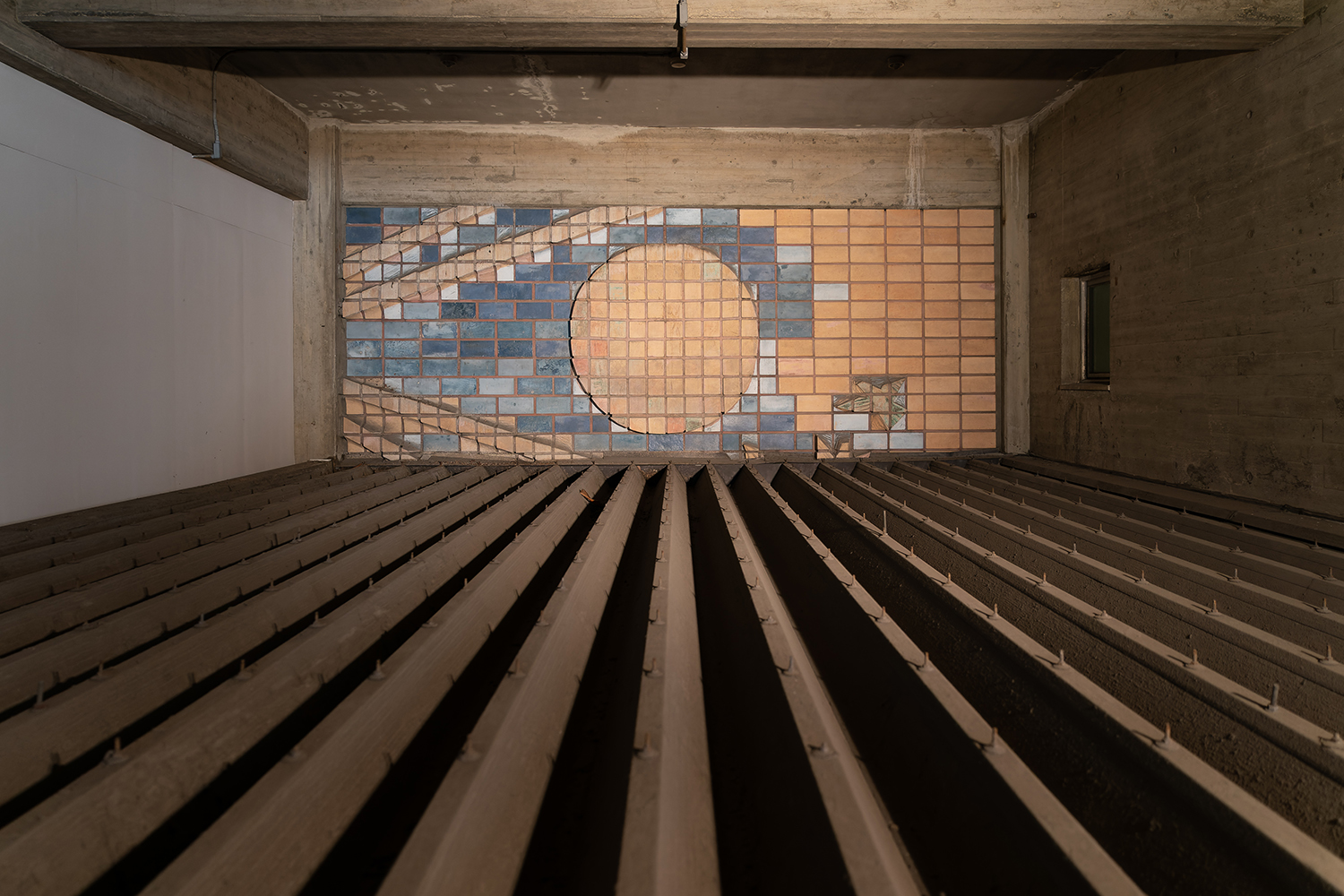

老朽化のため今年7月末に閉館した高槻現代劇場 市民会館と、その近辺に2023年3月にオープンする高槻城公園芸術文化劇場。2つの劇場のあいだをつなぐ「間奏(インタールード)」であるイベント、高槻芸術時間「インタールード」の一環として、梅田哲也によるツアー形式の展覧会『9月0才』が開催された。会場は閉館後の市民会館。1964年にオープンし、大ホールや結婚式場のほか、ピアノの発表会などの演奏会、成人式などの会場として半世紀以上使用されてきた。本展では、劇場の案内係、ピアノ発表会の出演者、作業服姿の設備員に扮したガイドの案内のもと、大ホールに始まり、舞台のバックヤード、楽屋、結婚式場、演奏会場、屋上や裏階段、レストランの厨房などを迷宮のように回り、梅田による音響や光の介入と建物の記憶の双方を目撃することになる。

チケット売り場の閉ざされたカーテンの下から、何者かの手が無言で差し出した鍵をガイドが受け取り、劇場の閉まった扉を開けるところからツアーはスタートする。ガイドを兼ねる市職員が建物の歴史について解説し、ロビーの壁画の一部が改装工事により壁の中に「封印」されたことを語る。ロビーの壁一面には寄せ書きが残され、「楽しい思い出をありがとう」「すばらしい舞台に立てました」といった言葉から、市民に愛されていた劇場施設であったことが分かる。まず大ホールの2階席に案内されると、開演ブザーが鳴り、緞帳とカーテン状の幕が二重に開き、舞台に並んだ人物たちが「拍手」に合わせてお辞儀をすると、あっという間に幕は下りてしまう。作品の「開演」が劇場の最後の「カーテンコール」でもあることを重ね合わせる印象的な導入だ(後述するが、ツアーのラストではさらにどんでん返しが待ち受けている)。

会場風景

バックヤードを通り抜け、楽屋に案内されると、壁やクローゼットの「鏡」に囲まれた空間のなか、ロバート・モリスばりの鏡の立方体が鎮座している。結婚式場だった空間では、床に下ろされたミラーボールが同心円状に椅子に囲まれ、まばゆい光の粒が浮遊する。ガイドの説明によると、1960年代、高槻の街は大阪のベッドタウンとして急成長し、開館2年間で1,500組が挙式したという。「 記念発表会」と空白のままの看板が立てられた演奏会場では、ワンピース姿の女性がピアノをたどたどしく「演奏」しているが、女性が演奏を止めても音は流れ、部屋が意志を持ち始めたかのように照明が灯り、周囲の壁からは金属音が聴こえてくる。風の吹き抜ける屋上へ出ると、いつのまにか白旗が揚がり、エレベーター内で操作盤を「修理」していた作業員がガイドに転じる。彼の案内で窓から半屋上の空間へ出ると、冒頭で語られた「封印された壁画」がそこにあった。傍のコンクリ柱には、「S59 京都レディース 爆走小町」の落書きも。食品サンプルの残るレストランの厨房は廃墟的で、金屏風にライトの光が乱舞する和室の宴会場を抜け、「異空間」感がますます高まる。裏階段や通路を歩く道中では、「白紙の立て看板」を運ぶ人と何回も遭遇し、着々と何かの開演準備が進んでいるようだ。

[撮影:井上嘉和]

[撮影:井上嘉和]

最後にたどり着いたのは大ホールの舞台袖。ガイドに促され、舞台上に一列に並ぶと、開演ブザーが鳴り、幕が開き、まばゆい照明と「拍手」を浴びる。「終演」が「開演」になり、「最後の観客」が「最後の出演者」に転じ、(ほぼ)誰もいない劇場に「カーテンコール」を捧げる祝祭的な時間となる。梅田らしい驚きとユーモアに満ちた仕掛けだ。

会場風景

梅田はこれまでも、劇場機構の運動性に焦点を当ててフル稼働させた『インターンシップ』(2018)や、福岡市美術館での個展「うたの起源」(2019-2020)では展示室やバックヤードを回るツアーパフォーマンスを発表するなど、「劇場」「美術館」の空間構造を読み解きながら介入を加え、表/裏、日常/非日常を反転させるようなサイトスペシフィックな作品を手がけてきた。「閉館した劇場」が舞台となる本作は、建物の記憶や痕跡を(再)発見する梅田の眼差しを通じて、観客がそれをたどり直すという二重性が宿る。さらに、ラストの「カーテンコール」では、1時間ほど前に目にした「過去の残像」を観客が演じ直すことで、「記憶の追体験」をまさに身体的に引き受けることになる。同時期に見た福井裕孝『シアターマテリアル(仮)』は、備品や機材など劇場にある「もの」を起点に劇場空間を即物的に測定する試みだったが、空の客席や白紙の看板など「空白」に満たされた本作は、その空白を埋めるべき無数の「記憶」への想像力を「役目を終えた劇場」へのリスペクトとともに示していた。

なお梅田は、同様にガイド役の案内のもと、元銀行の建物内を回るツアー型パフォーマンス作品の上演を、10月にKYOTO EXPERIMENT 京都国際舞台芸術祭 2022で予定している。

公式サイト:https://inter-lude.net/

関連レビュー

福井裕孝『シアターマテリアル(仮)』|高嶋慈:artscapeレビュー(2022年10月15日号)

梅田哲也 うたの起源|高嶋慈:artscapeレビュー(2020年01月15日号)

TPAM2018 梅田哲也『インターンシップ』|高嶋慈:artscapeレビュー(2018年03月15日号)

2022/09/23(金)(高嶋慈)

入江早耶「東京大悪祭~Happy Akuma Festival~」

会期:2022/09/22~2022/10/09

CADAN有楽町[東京都]

入江は印刷物の表面を消しゴムで擦り、出てきたカスをこねて立体物をつくる。今回はコロナ禍への応答として、日本の古い薬箱や薬袋など病に関連するイメージを用いた新作を見せている。《青面金剛困籠奈ダスト》は、薬箱の表面を擦って出た消しゴムのカスを色分けしてつくった小さな青面金剛像を、元の薬箱のなかに置いたもの。青面金剛とは日本の民間信仰のなかで発展した神で、本来は病を撒き散らす悪鬼だが、あえてそれを祀ることで病の拡散を防ごうとした風習に基づく。また、《薬魔地蔵ダスト》はレトロな薬袋の表面を消してアマビエをつくるなど、コロナ禍を意識した作品となっている。

ただそれ以上に感心したのは、掛け軸仕立ての日本画を用いた2点の作品。1点は、描かれた4匹の鯉が消しゴムのカスとなって5つの頭を持つ竜に、もう1点は2匹の子犬が3つの頭を持つケルベロスに、それぞれ変身を遂げているのだ。絵を消して立体化する発想もすごいが、ここでなにより驚くのは、いかに安物とはいえ(いくらで買ったか知らないけど)、曲がりなりにも掛け軸仕立ての日本画を消して自分の作品に変えてしまう豪胆さだ。かつてラウシェンバーグはデ・クーニングの素描を消して自作としたが、入江はさらに一歩進めて、消しカスで彫刻という新たな価値を生み出しているのだ。

《青面金剛困籠奈ダスト》 (2020) [Courtesy of the artist and Tokyo Gallery+BTAP. Photo: Yoshihiko Shikada]

公式サイト:https://cadan.org/cadanyurakucho-tokyogallery/

2022/09/23(金・祝)(村田真)

学年誌100年と玉井力三 ─描かれた昭和の子ども─

会期:2022/09/16~2022/11/15

日比谷図書文化館 [東京都]

子供のころ親しんだ『小学一年生』などの学年別の雑誌を「学年誌」と呼ぶ。その黄金期ともいうべき昭和30-40年代の表紙を飾ったのが、画家・玉井力三の描いた少年少女たちだ。同展は小学館が学年誌創刊100年を記念して、玉井の原画を中心に表紙画の変遷をたどるもの。ぼくもこの世代に属するので、昔好きだった娘に久しぶりに会うような気分で見に行った。

学年誌は『幼稚園』から『小学六年生』まであるが、玉井が担当したのは主に一~三年生。同展ではそれを学年順でも制作年代順でもなく、新学期が始まる4月から5月、6月と月ごとにまとめて展示している。こうすれば入学式とか運動会とかクリスマスといった年中行事がわかり、季節感や時代の変化も比較しやすい。原画はキャンバスに油彩で描かれ、画面上のタイトル部分が空白になっている。制作手順は、東京のスタジオで玉井の立ち会いの下にモデルを撮影し、その写真をもとに新潟の自宅で制作。完成したら東京に持参して、次号の撮影に立ち会うというサイクルだったという。作画も受け渡しも完全アナログだった。

描かれる少年少女たちは一様に笑顔で明るくかわいい。子供心にもなんてかわいい女の子だろう、なんでこんなにうまく描けるんだろうと感心したのを覚えている。が、いまこうして数百枚も並べてみると、ふと不気味にも感じてくる。それは「明るい未来」を描いた中国や北朝鮮のプロパガンダ絵画とどこか通じるものがあるからかもしれない。もちろん子供のころはそんなこと考えもしなかったが。

玉井は1908年、新潟県生まれ。美術学校には行かず中村不折に師事し、戦前は戦争画を手がけたこともある。同展には洋画家としての作品も出ているが、小磯良平ばりの卓越した描写力を持ち、表紙絵に時間を割かれなければ具象画家としてそれなりに名を成しただろう。雑誌の表紙の仕事が来るようになるのは戦後のこと。1954年から小学館の学年誌の表紙絵を始め、最盛期には『幼稚園』や『めばえ』も担当し、さらにライバルである講談社の学年誌の表紙まで引き受けたというから呆れる。表紙絵の仕事は約20年続いたので、総数は軽く千点を越すに違いない。

展示の最後に、小学館が学年誌を創刊してから100年間の表紙コピーがズラーっと並んでいるので、時代の移り変わりがよくわかる。大正時代の素朴な童画調に始まり、戦中・戦後はさすがに表紙絵もお粗末になるが、玉井が手がけた1950年代後半から70年代前半までは明るくカラフルで、部数も伸びたという。ちょうど高度経済成長と軌を一にしていたのだ。玉井が最後の表紙絵を描いたのは1974年で、その翌年から表紙は写真になり、80年代からドラえもんなどのキャラクターが侵出。90年代には文字情報が増え、最近は以前のような定型的な表現が崩れ、混沌とした様相を呈している。てか、まだ学年誌って出ていたの?

公式サイト:https://www.library.chiyoda.tokyo.jp/information/20220916-hibiyaexhibition_gakunenshi/

2022/09/23(金・祝)(村田真)

見るは触れる 日本の新進作家 vol.19

会期:2022/09/02~2022/12/11

東京都写真美術館 3階展示室[東京都]

年に一度開催される東京都写真美術館の企画展「日本の新進作家」も19回目を迎えた。この展覧会は担当キュレーターによって内容がかなり違っていて、出品作家の顔ぶれが「新進作家」とはいえないのではないかと思うこともある。今回の展示では、水木塁、澤田華、多和田有希、永田康祐、岩井優のうち、多和田を除いてはほぼ初見のアーティストであり、その意味では「新進作家」展にふさわしい人選だった。「写真・映像イメージの持つテクスチュア(手触り)を起点に、写されたイメージのみならず、イメージの支持体となるメディアそれ自体への考察をうながす」というのが、キュレーターの遠藤みゆきによる出品作家選定の基準であり、その狙いがよく伝わってきた。

このような、写真・映像作品のテクスチュア/物質性を問うような展示が、このところ増えている気がする。デジタル化の進展による、画像の浮遊性、記号性の強化が、逆に作り手の意識に反作用を及ぼしているのだろう。とはいえ、各作家の取り組みには相当大きな幅があり、そのあたりも見ていて興味深かった。

5人の出品作家のなかで最も強い印象を残したのは多和田有希である。海の写真の「水の部分だけ燃やし泡は残す」というコンセプトで母と共作した《I am in You》(2016-2022)、「自身の家族、植物や動物の写真を燃やしてコラージュ」した「Family Ritual」(2022)、ワークショップの受講者が持ってきた写真を燃やし、その灰で作った釉薬を用いて小さな「涙壺」を制作した《lachrymatory》(2021)の3作品とも、自らの生/現実と作品とのかかわりが必然性をともなって伝わってくる。同様に、放射性物質の除染作業のプロセスを、写真、映像作品、インスタレーションとして提示した岩井優の作品にも、われわれが生きる時代と場所に自らの身体を介して関わろうとする強い意思を感じた。むろん、他の3作家の作品にも、それぞれのリアリティがそれぞれのやり方で表明されている。グループ展としてではなく、個展として見てみたいと思わせる作品が多かった。

2022/09/21(水)(飯沢耕太郎)

![DNP Museum Information Japanartscape[アートスケープ] since 1995 Run by DNP Art Communications](/archive/common/image/head_logo_sp.gif)