artscapeレビュー

美術に関するレビュー/プレビュー

KYOTO EXPERIMENT 京都国際舞台芸術祭 2022 梅田哲也『リバーウォーク』

会期:2022/10/13~2022/10/16

京都中央信用金庫 旧厚生センター[京都府]

1930年に建てられた元銀行の重厚な建築の各階を、時間差で案内されながら、光や音、物体の回転運動を用いた梅田哲也による空間への介入とパフォーマンスを目撃する体験型作品。観客は各階ごとに受け取るマップを手がかりに、どの部屋で何が起こっているのか、探検さながら進んでいく。

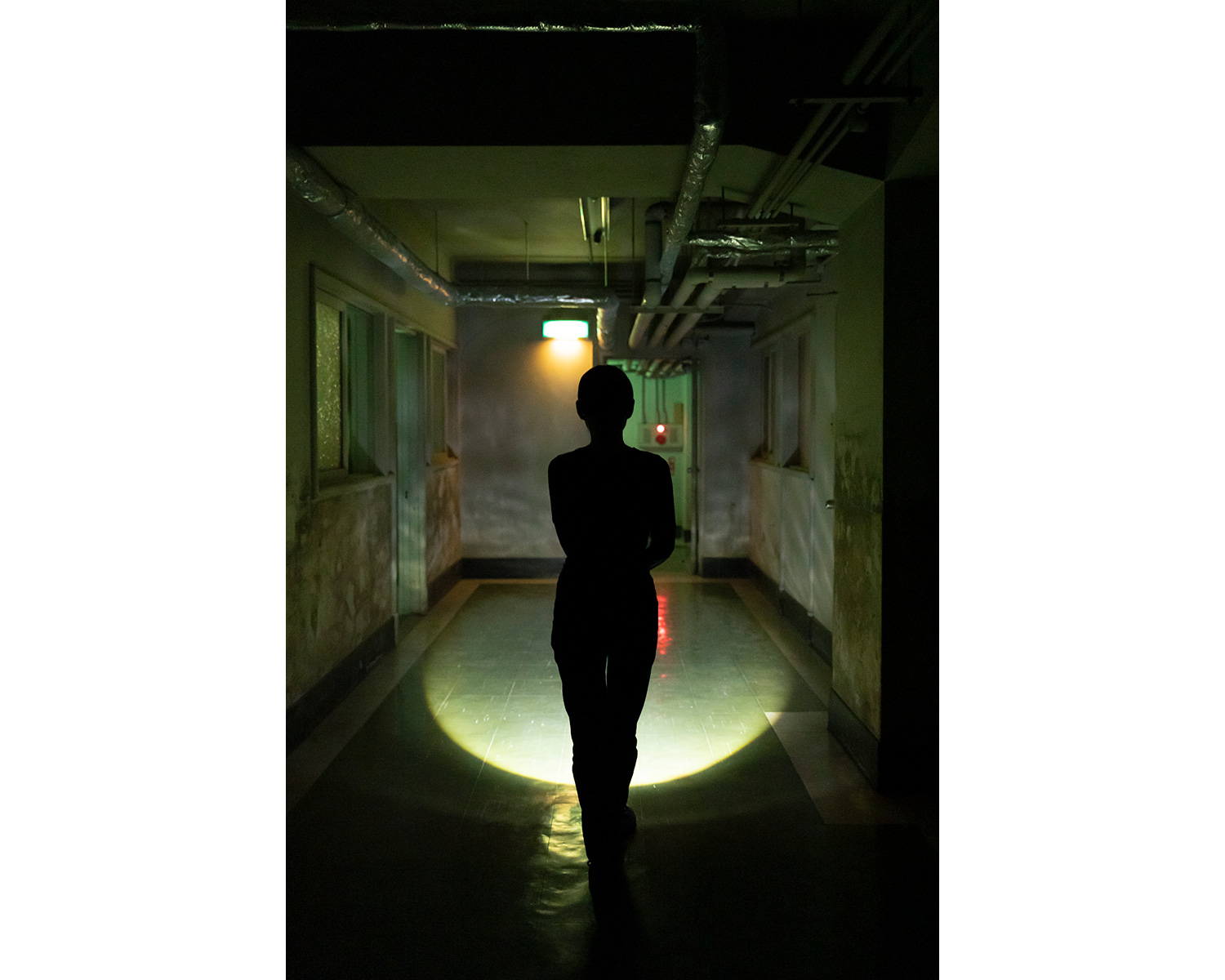

例えば、ある部屋では、ブラインドの下りた窓の前に用意された椅子に座ると、パフォーマーがブラインドを上げ、賑やかな交差点を見下ろす光景が無音の映像として切り取られる。「音楽室」と「残響室」とマップに書かれた部屋に入ると、分厚い緩衝材の壁に沿ってパフォーマーが「ア~」と発声しながら行ったり来たりし、その倍音のような響きは、ストロボ光の残像効果により波形の運動を視覚化したキネティックなオブジェと呼応する。給湯室ではお湯が沸かされ、「暗室」と名づけられた真っ暗な部屋では、カメラ・オブスキュラの内部にいるように小さな「のぞき穴」から外の光景が見える。やはり暗闇の元金庫だった空間に入ると、厳重な扉がパフォーマーによって閉められ、独房のような空間に閉じ込められるが、再び扉が開くと、一気に開放的な広い空間が広がる。レコードと扇風機という「回転運動」の装置を改造したオブジェが散在し、ノイズがアンサンブルを奏でる。屋上に上がると、(先ほど沸いていたお湯で淹れた)お茶がふるまわれ、京都タワーが見える眺望を楽しんでいると、手鏡に集めた「光」をタワーの展望台に送っている人がいる。展望台からも「チカッ」という光が一瞬またたく。一転して地下に降りると、暗い各空間に、即席ミラーボールやライトのモビールが孤独な回転運動を繰り広げ、あるいはライトを持ったパフォーマーの歩みとともに光のさざ波がゆっくりと空間を浸食し、異空間に迷い込んだかのようだ。

梅田哲也『リバーウォーク』(2022)[撮影:守屋友樹 提供:KYOTO EXPERIMENT]

梅田哲也『リバーウォーク』(2022)[撮影:守屋友樹 提供:KYOTO EXPERIMENT]

梅田は、1カ月前の『9月0才』でも、元劇場の市民会館を舞台に同様の体験型パフォーマンス作品を発表している。大ホールのある劇場棟と、演奏会場、結婚式場、宴会場や厨房など市民利用者向けの設備を備えた別棟を複雑な導線のもと行き来し、バックヤード、楽屋、屋上、裏階段も含む多様な空間をガイド役のパフォーマーとともに迷宮のように巡りながら、元劇場に残る記憶に触れていく。

一方、より建築の規模が小さい本作では、各階をつなぐ階段がひとつのため、順路は必然的に一本道となる。金庫や「残響室」など特異な空間もあるが、「元銀行の記憶」への言及は希薄で、美術館や元劇場ほど空間の強弱やドラマチックな対照性はない。ここで本作の肝は、「パフォーマーが時間差で部屋の扉を開けていく」仕掛けにある。「解禁」にともない、「次の部屋では何が待ち受けているのか」とひとつずつびっくり箱を開けていくような体験だ。ここでは、「タイムライン」が「部屋」単位で空間化され、「舞台芸術」が持つ時間構造が空間的に自己言及されている。建物全体を「幕」とすると、各階を「場」、さらに各部屋を「景」という舞台作品の構成単位に置換したと言え、建物の構造と舞台作品の時間単位がメタ的にリンクする。特に本作では「光」の仕掛けが印象的だったが、それを引き立てる真っ暗な「暗室」は、「暗転」に相当する。

梅田哲也『リバーウォーク』(2022)[撮影:守屋友樹 提供:KYOTO EXPERIMENT]

梅田哲也『リバーウォーク』(2022)[撮影:守屋友樹 提供:KYOTO EXPERIMENT]

梅田は過去のパフォーマンス作品でも、「劇場」「上演」に対する批評性を常に潜在させてきた。例えば、観客が船に乗船し、大阪市内の水路を下りながら船内や対岸での出来事やラジオからの実況を聴くパフォーマンス・ツアー『入船』では、「川の流れ」がまさに舞台作品のタイムラインのメタファーになる。同時に、同時多発性による「見逃し」「聞き逃し」のリスク、どこまでが事前に仕組まれた「演出」でどこまでが「偶然の出来事」なのかの境界の曖昧さは、「船の乗客」という「共同体」が共有すべき経験の同質性に基づく舞台芸術への批判として機能していた。また、『インターンシップ』では、音響、照明、オーケストラピット、可動式の客席など劇場の物理的機構をフル稼働させつつ、「舞台上に見るべきものは何もない」という壮大なスペクタクル批判それ自体が上演されていた。

四角いキューブとして分割された空間を「時間の分節」として体感させる本作もまた、単に「タイムラインの可視化」にとどまらない批評性が胚胎する。受付を済ませ、手荷物を預けて「開演」を待つあいだと「終演後」の時間、観客は1階の広い空間(元銀行のロビー)で過ごすのだが、足場が組まれ、バスケットボールのゴールや作業台が置かれたこの空間では、パフォーマーたちや梅田自身が常に「運動」や「作業」を繰り広げているのだ。手作りの「楽器」が鳴らされ、足場の金属パイプが叩かれ、天井から吊られた拡声器が回転しながら時報やノイズを繰り出し、梅田は物販のオリジナルTシャツにシルクスクリーンプリントを刷っている。ここでは、「常に何かが進行中」であり、「ツアー作品を上演中のほかの階」に物音が突然響き渡り、線的な時間の流れが聴覚的侵入で撹乱される。分節化されたタイムラインと、それを内部から侵食する緩慢な持続の時間。その2つの「時間」の態を拮抗させながら扱う本作は、「劇場」「上演」に対する梅田の批評的意識の継続的な展開を示していた。

梅田哲也『リバーウォーク』(2022)[撮影:守屋友樹 提供:KYOTO EXPERIMENT]

公式サイト:https://kyoto-ex.jp/shows/2022_tetsuyaumeda/

関連レビュー

高槻芸術時間「インタールード」 梅田哲也『9月0才』|高嶋慈:artscapeレビュー(2022年10月15日号)

入船 19|高嶋慈:artscapeレビュー(2019年04月15日号)

TPAM2018 梅田哲也『インターンシップ』|高嶋慈:artscapeレビュー(2018年03月15日号)

2022/10/15(木)(高嶋慈)

MOTコレクション コレクションを巻き戻す 2nd

会期:2022/07/16~2022/10/16

東京都現代美術館[東京都]

2020年のパンデミック以降、展覧会に足を運ぶことが以前にも増して特別な意味を帯びつつあるのではないだろうか。鑑賞者が自らの意志で会場へ訪れることを選ぶようになっただけでなく、異なる立場の人々が同じ空間を共有しながら作品と出会い、遠い世界や他者を想像し、内省的な時間を持つことの意義を再確認する機会になったからであろう。東京都現代美術館が2020年11月から2021年6月にかけて2会期にわたりコレクションの成り立ちに光を当てた企画に着手した背景のひとつに、個々の作品との出会いや再会だけでなく、それらが多くの人々の眼によって見出され、収集されてきた経緯を紐解きながら、宮川淳が美術批評で言うところの「見ることの厚み」を回復するねらいがあるのではないだろうか★1。今回の展示はその第2弾として開催され、主に1960年代以降のコレクションの歩みが紹介されていた。

本展が興味深いのは、美術館による自己言及的な営為にとどまらず、「現代美術がいかにコレクションされてきたか」を再考させられる点だ。例えば、東京都美術館で開催された無審査・自由出品制の「読売アンデパンダン」展(1949-1963、1957年に日本アンデパンダンから改称)は、いわゆる「反芸術」をはじめ日本の現代美術の源流となった動向が数多く発表され、当時の作家たちの登竜門となった展覧会であるが、美術館が「陳列作品規格基準要綱」を設けて出品作品の規制を行なったことに象徴されるように、同時代の美術を評価することが反発と隣り合わせであったことが窺える。そこから10年余り経て、1975年の新館開館以降、都美術館は60年代美術の収集に踏み切り、現在の現代美術館の核となるコレクションを形成した。かつては出品規制を行なった都美術館で「現代の動向II 1960年代──多様化への出発」展(1983)が開催されたことは、いま振り返っても画期的なことである。最近でこそ60年代美術が研究対象として扱われることは珍しくないが、同時代の美術を評価し系譜づけることは長らく美術批評や画廊、美術館の領域にあった。もっと率直に言うならば鑑賞者、つまり、評価する側の眼が問われるのが、現代美術なのである。そのような視点で捉える時、本展では当時見落とされ、近年になって新たにコレクションに加えられた田部光子の《プラカード》(1961)が展示されている点も興味深い。当時の顔ぶれの中で田部の作品を鑑賞し直せば、自ずとその先見性が明らかになる。福岡市美術館で2022年1月から3月にかけて開催された「田部光子展 希望を捨てるわけにいかない」のカタログによれば、本作は、特注の襖を支持体に、アフリカ大陸や星条旗のイメージを描き、印刷物やマネキンの頭部をコラージュし、キスマークをつけ、田部がコラージュに初めて着手した作品群であるという(うち3点が東京都現代美術館、2点が福岡市美術館の所蔵)。タイトルは、労働運動や安保闘争の敗北などの同時代の出来事を背景とし、新たな蜂起を想像させる。それと同時に、ロバート・ラウシェンバーグによる日常の事物を組み合わせる「コンバイン」を思わせる表現や、ポップな感覚を先取りした作品とみなすことができる。あるいは、知的な操作の中に紛れ込んだフェミニズム的要素を積極的に読み取ることもできるだろう。

田部光子《プラカード》(1961)東京都現代美術館蔵

田部光子《プラカード》(1961)東京都現代美術館蔵

田部の作品を参照することにより、コレクションが決して自明なものではなく、常に軌道修正されながら、複数の読みの可能性を取り込んできたことが窺える。それは美術館だけの問題ではなく、60年以上の年月を経てようやく、作品が語ることを素直に直視できる社会状況が生まれているとも言えるだろう。時代の空気をたっぷりと吸い込んだ作品と一点ずつ向き合いながら、長く付き合うことのできるコレクションをもつことが、私たちにとっての財産であることを改めて強く感じる★2。

★1──2会期の内訳は以下の通り。

・2020年11月14日―2021年2月14日(2021年1月2日〜2月14日まで閉室)

・2021年3月20日―6月22日(3月20日〜3月31日、4月25日〜5月31日は閉室)

★2──「MOTコレクション コレクションを巻き戻す 2nd」は、次会期(2022年11月3日~2023年2月19日)も一部展示替えして継続。

公式サイト:https://www.mot-art-museum.jp/exhibitions/mot-collection-220716/

関連記事

田部光子をひとりの美術家として語り直すために──田部光子展「希望を捨てるわけにはいかない」|正路佐知子:キュレーターズノート(2022年03月01日号)

2022/10/13(木)(伊村靖子)

写真展 はじめての、牛腸茂雄。

会期:2022/10/07~2022/11/13

ほぼ日曜日[東京都]

渋谷PARCO8階のイベントスペース「ほぼ日曜日」で開催された牛腸茂雄展は、これまでの彼の展覧会とはひと味違っていた。

観客はまず、今回の展覧会の「案内人」を務める漫画家の和田ラヂヲによる簡単なレクチャーの映像を見て、「鑑賞ポイント」をいくつか把握してから展示会場に入る。そこには、牛腸が生前に刊行した3冊の写真集『日々』(関口正夫との共著、1971)、『SELF AND OTHERS』(1977、白亜館)、『見慣れた街の中で』(1981)の写真、約100点が並んでいるのだが、フレームのアクリル板が外されているので、「プリントの美しさを「直接」」味わうことができる。ほかに、牛腸が使ったカメラなどの私物、ノート、日記などがかなりたくさん出品されており、彼の制作のプロセスを追体験できるようになっている。まったくはじめて牛腸の仕事に接する観客も、僕のように何度も見ている者にも、彼の作品世界の深みと広がりとがしっかりと伝わる展示プランが実現していた。

牛腸茂雄という写真家には不思議なところがあって、一度彼の写真の世界のなかにはまり込むと、気になるところが次々にあらわれてきて抜け出せなくなってしまう。今回の展示でも、写真の前に立ち尽くして、動けなくなってしまった人を見かけた。一見穏やかで、明快に見える牛腸の写真のもつ、どこか魔術めいた力について、あらためて考えさせられる展示だった。会期中には、いま赤々舎で制作中の『牛腸茂雄全集 作品篇』も刊行されるはずだ。本展で、文字通り「はじめて」牛腸の写真に接した人によって、どんなふうに彼の新たな像が形づくられていくのかが楽しみではある。

公式サイト: https://topmuseum.jp/contents/exhibition/index-4270.html

2022/10/09(日)(飯沢耕太郎)

倉知朋之介《PoPoPot》(「P.O.N.D. 2022 〜IN DOUBT/見えていないものを、考える。〜」より)

会期:2022/10/07~2022/10/17

PARCO MUSEUM TOKYO[東京都]

3秒から5秒程度でショットがどんどん変わっていく。15秒程度の長尺もひとつの被写体を捉え続けることはない。倉知朋之介の《PoPoPot》はハンドアウトに「実際に壺を作った経験のある3人の作家。かれらへの取材をもとに構成された映像インスタレーション」と短い説明が書かれている。

映像の切り替えのスピードはショットだけでなく、映像の質感にも及ぶ。ミステリートラベラーを中心とした秘境に分け入る広角でリニアな映像かと思えば、地上波デジタル以前の特撮ヒーローもののように、人物のコマ止めやブレにより動作に迫力をつけようとする。もちろんアングルもどんどん変わっていく。三脚の上で泰然と撮影されたものではなさそうで、1.25倍速にしたら、あるいは15秒飛ばしのタップをしたら、もう展開が辿れないだろう速度だ。さらに、主要な登場人物が繰り返し発話する言葉はそもそもすべて「シゲラモコ、メケメケ、メケラムモコ」「ブギーヒイイイイ」というように、意味を成さない。突如ラップが始まる。リリックもなんのその。目が離せない。映像をひたすらに追う。

少しして耳と目が慣れてくると、目まぐるしく移り変わる場面ごとに登場する人物たちは、アラビア語やフランス語や韓国語や日本語っぽいイントネーションで語り、その人物たちの周囲の調度品や服装によって、整形外科医、探検家、陶芸家、蛇使い、テレビショッピングの司会者といった職種、社会的立場が示されていることがわかってくる。映像で繰り返されるものの傾向は、言ってみれば、怪しげな「世界ふしぎ発見!」であり、「プロフェッショナル 仕事の流儀」であり、「SHOP CHANNEL」である。ときに教養を育み、前衛を伝え、購買意欲を煽る。これは、言い換えるなら、テレビ番組におけるフィールドワークであり、インタビューであり、レクチャーだ。

アーティストもまた、フィールドワーク、インタビュー、レクチャーによって知見を収集し、その様子を発表する。意味ありげで、「新規性のありそうな何からしさ」でしかないこともあるだろうし、あるいは、「美術にとっての新規性のある何か」、すなわち他領域の知見を美術に移植することでしかないかもしれない。または、それぞれの制度から美術へと離れることによって達成しうる人類にとって根本的な「新しさ」かもしれない。その「新しさ」と「新しいっぽさ」は区別されなければならないと壺からいずる蛇が告げるのだとしたら、それは進歩史観的に囚われすぎの、地域性を再発見した美術の後退だとも思えるし、その地域性に立脚し民族学的な被験物に甘んじる作品が後退なのだという批判のようにも思える。

とはいえ、制作は言うに及ばず、あらゆる行為に研究はつきものだが、「リサーチベースドアート(RBA)」に注目が集まった2000年代後半、アーティストのショーン・スナイダーは自身の制作手法を「RBA」と戯画的に位置づけ、文章にしている。ある事件について自分は滔々と語ることができるが、その事実を確認するのはジャーナリストであり、人々は日常的に「誰々が何々と言った」という発言だけをつねに問題にしていると。

スナイダーはRBAにおける「誰が何を言っているか」という行為に焦点を当てる。言い換えるなら、ここに「リサーチ」自体との差分、美術としての形式を見出している。これはRBAとは何かという問いへの返答にしては、亜種であるだろう。だが、このスナイダーが言うところのRBAにおいて言葉なき《PoPoPot》はRBAを相対化する。

本作での連続的なモチーフは壺と蛇だ。発掘される壺、陶芸家と思しき人物がつくるもヘビが偶然潰してしまった壺、付加価値が付けられつつも大量に生産販売される壺。作中で発掘された壺は、その創造性が美術家に再発見されたことをきっかけに美術史化された縄文土器を想起させ、アクシデントでひしゃげた壺は陶芸家が太鼓判を押すことで作品になり、通販番組では司会者のセールストークが壺の購入を後押しする。いずれも、壺に対して「誰が何を言っているか」が描かれている。ヘビはといえば、壺を守り、壺を潰し、壺に住むものである。つまり、ヘビはそれぞれの発見者に不可視化、あるいは客体化、周縁化されたものの表象なのではないか。

美術史家のトム・ホラートは2009年に書いたテキストで、2008年にウィーン美術アカデミーの学生が美術における「知識生産(knowledge production)」への同一化、すなわち新自由主義的な知の商品化への批判を行なった事例とフーコーによる権力と知識の相互依存性を引き合いに出しつつ、1969年ロンドンのホーンジー美術大学を学生が占拠した「ホーンジー革命」に話を結び付けていく。学生組合の資金管理についての紛争を契機に、6週間にわたる議論が続いた。当時の職人的なカリキュラムにおいて議論や研究は根本的に新しい体験であり、美術とデザインにおける創造的教育において研究は欠くことができないものであったという当時の「研究」への熱望、あるいは闘争としての研究にホラートは着目する。ウィーンの学生たちが指摘する通り、知識生産的な美術への志向性は場合によっては官僚制と結びつき、覇権的な権力の固定化を引き起こしうる。しかしとホラートは切り返す。美術(教育)が歴史的に希求してきたある局面における、スタイルではない「研究」には、その固定化された世界を解体し、ヘビをなかったことにしないための実践が核にあると。

壁に掛かったヘッドフォンから聞こえる声はスピーカーから流れる「シゲラモコ、メケメケ、メケラムモコ」と同じだし、展示されている三種の壺の細部から追加で得られる含蓄はなく、映像を観るために置かれたと思しき椅子は単管で最低限「椅子」のふりをしていて、映像を一巡観終わるころには自分の体重で足と尻が痺れ出す。単管にはフェルトで巻かれた部分があったが、それは座面に位置していない。この単管椅子のフェルト部分が足と尻に当たれば、わたしが痺れることはなかったに違いない。会場構成上の什器が、スタイルが、故意に転倒させられたのだろう。

倉知朋之介《PoPoPot》インスタレーションビュー[撮影:岡口巽]

倉知朋之介《PoPoPot》インスタレーションビュー[撮影:岡口巽]

なお、本展は無料でした。

公式サイト:https://pond.parco.jp/

参考文献:

・Sean Snyder, (2009), “Disobedience in Byelorussia: Self-Interrogation on “Research-Based Art”. e-flux Issue #05, April 2009

(https://www.e-flux.com/journal/05/61542/disobedience-in-byelorussia-self-interrogation-on-research-based-art/)

・Tom Holert, (2009), “Art in the Knowledge-based Polis”, e-flux, Issue #03, February 2009

(https://www.e-flux.com/journal/03/68537/art-in-the-knowledge-based-polis/)

2022/10/07(金)(きりとりめでる)

鉄道と美術の150年

会期:2022/10/08~2023/01/09

東京ステーションギャラリー[東京都]

今年は新橋─横浜間に日本初の鉄道が開通して150年。だけではない。150年前の1872(明治5)年というと、裁判所が設置され、戸籍調査が実施され、郵便制度が始まり、グレゴリオ暦が導入されるなど、日本が西洋の諸制度を採り入れて近代国家への歩みを始めた時期。東京国立博物館も今年設立150年を迎えるが、これは150年前に「博物館」ができたのではなく、その前身である「博覧会」が開かれたということだ。そしてこの「博覧会」は翌年のウィーン万博への出展準備を兼ねたもので、その準備の過程で「美術」という日本語も生まれたのだった。つまり日本に「美術」という概念が成立したのも150年前ということになる。この展覧会が、出品作品の大半を絵画が占めるのに「鉄道と絵画」とせず、「鉄道と美術の150年」と謳っているのはそのためだ。

展覧会は、幕末の1854年にペリーから贈られた蒸気機関車の模型を描いた木版画に始まる。新橋─横浜間が開通してからは歌川広重(三代)、月岡芳年、小林清親らが機関車や沿線風景を錦絵に描いている。これらは鉄道を描写した絵画というより、報道用の挿絵といった趣だが、河鍋暁斎の《極楽行きの汽車》(1872)は装飾過剰の車体の後を天女が追いかけるなど、とても実物を見たとは思えないほど奔放だ。珍しいものでは、勝海舟が宮中で鉄道について説明するために描いた水墨画や、高橋由一が愛宕山あたりから蒸気機関車の煙だけをスケッチした「写生帖」などもある。

錦絵が廃れる20世紀になると、洋画による表現が増えてくる。よく知られているのが赤松麟作の《夜汽車》(1901)だ。木製の車内や和服の乗客、タバコを吸いながら語らう姿などはいまでは想像できない。やがて鉄道が電化されると、都市の風景も変わってくる。ここで思い出されるのが、昨年練馬区立美術館で開かれた「電線絵画展─小林清親から山口晃まで─」展だ。同展は電信柱が描かれた絵ばかりを集めたユニークな企画展で、近藤浩一路の《京橋》(1910)、小絲源太郎の《屋根の都》(1911)、神阪松濤の《暮れゆく街道》(1922)など、今回と何点かが重なっている。両展に共通するおもしろさは、近代文明の産物を古典的なメディアである絵画で表わしていること。とはいえ、西洋ではターナーやモネ、未来派などが鉄道のスピード、エネルギー、それがもたらす風景の変容などを絵画に反映させ、モダンアートの発展を後押ししたのに対し、日本ではそこまでのダイナミズムは見られず、むしろ旅情やロマンなど叙情に訴える傾向が強いように感じる。

戦後になると、中村宏やタイガー立石を例外として、鉄道をモチーフにする絵画は減り、電車内や駅を使ったパフォーマンスが増えてくる。その代表例が高松次郎や中西夏之らが行なった《山手線事件》(1962)だろう。しかし彼らが山手線を舞台に選んだのは、人(目撃者)が多いからであり、通勤通学という日常を異化したかったからであって、別に鉄道でなくてもよかったのではないか。ちなみに、前述の中村と立石が自身の絵画を担いで、東海道新幹線が開通したばかりの東京駅前の雑踏を練り歩いた写真も出品されているが、これなどは「文明の利器」としての鉄道と「古臭い」美術との対比を浮き彫りにした好例といえる。

最後のほうに、プラレールを使ったパラモデルや、東京の地下鉄路線が皇居を回避していることを示した柳幸典らの作品とともに、岡本太郎の巨大壁画に原発事故を描いた絵画を無断で付け足したChim↑Pomの《LEVEL7 feat.『明日の神話』》(2011)が展示されていた。最初なぜこの作品が出品されているのかわからなかったが、なんてことはない、ただ渋谷駅の通路に設置したからだった。「鉄道と美術」というには無理があるなあ。

公式サイト:https://www.ejrcf.or.jp/gallery/exhibition/202210_150th.html

関連レビュー

電線絵画展─小林清親から山口晃まで─|村田真:artscapeレビュー(2021年04月15日号)

2022/10/07(金)(村田真)

![DNP Museum Information Japanartscape[アートスケープ] since 1995 Run by DNP Art Communications](/archive/common/image/head_logo_sp.gif)