artscapeレビュー

美術に関するレビュー/プレビュー

ヨコハマトリエンナーレ2014「華氏451の芸術:世界の中心には忘却の海がある」

会期:2014/08/01~2014/11/03

新港ピア[神奈川県]

ヨコハマトリエンナーレの2週目として、新港ピアを訪れる。初回が内覧会で慌ただしい状況だったので、メルヴィン・モティの空っぽのエルミタージュ美術館における不在の絵画のツアー音声、アクラム・ザタリが友人の祖母の若き日のヌード写真を契機に当時の撮影者にたどりつき、歴史をほりおこす映像などの作品を見る時間がようやくとれた。

写真:やなぎみわ《演劇公演「日輪の翼」のための移動舞台車》2014(東北画の部分)

2014/10/26(日)(五十嵐太郎)

荒木経惟「往生写集──東ノ空・PARADISE」

会期:2014/10/22~2014/12/25

資生堂ギャラリー[東京都]

豊田市美術館、新潟市美術館と続いた荒木経惟の連続展の掉尾を飾るのが、この「往生写集──東ノ空・PARADISE(正式表記は「P」が反転)」。全力疾走してきた今年の荒木の活動を締めくくるのにふさわしい力作(すべて2014年に撮影)が、東京・銀座の資生堂ギャラリーの会場に並んでいた。

「東ノ空」(13点)は自宅のマンションから毎朝、夜明けの空を撮り続けている連作である。荒木の住む東京都世田谷区から見て東の方向には、いうまでもなく福島と東日本大震災の被災地がある。「空」は荒木にとっての根源的なテーマの一つであり、そのきっかけになったのは、1990年の愛妻、陽子の死だった。そのことからもわかるように、「空」の彼方には他界のイメージが投影されていることが多い。この作品の沈鬱なトーンにも、死者たちへの鎮魂の意味合いが込められているのだろう。

「PARADISE」(55点)は、これまで何度も撮影されてきた「楽園」シリーズのヴァリエーションである。例によって、枯れかけた花に人形(フィギュア)をちりばめ、ビザールでエロティックな箱庭のような空間を丁寧に構築している。人形に施された血のようなペインティングを見ると、ここでも死の影が画面全体を色濃く覆いはじめているようだ。

もう一つの新作が「銀座」(13点)であり、歩行者天国に群れ集う人々を撮影している。そういえば、荒木は電通に在職していた1960年代に、よく銀座に出かけて通行人をスナップしていた。だが今回の連作は、獲物に飛びかかるようにシャッターを切っていたその頃の写真と比較すると、肩の力を抜き、すっと受けとめるように群衆にカメラを向けている。後ろ姿とややブレ気味の人物が多い写真群に、どこか諦念にも似た雰囲気を感じてしまうのだ。

荒木の体調はあまりよくないと聞く。当人にその気はないかもしれないが、しばし休息してもいいのではないかと思う。

2014/10/26(日)(飯沢耕太郎)

野村恵子「赤い水」

会期:2014/10/22~2014/11/04

銀座ニコンサロン[東京都]

野村恵子の『Soul Blue ─此岸の日々』(shilverbooks、2012年)はいい写真集だった。折に触れてヌードを撮影してきた女性たちとのかかわりを縦糸に、父の死を含む日常の情景を横糸にして織り上げられた、叙事詩を思わせるイメージの連なりは、野村がデビュー作の『Deep South』(リトルモア、1999年)以来積み上げてきた写真の表現が、ほぼ完成の域に達したことを示していた。今回の展示は、その『Soul Blue』の達成を踏まえて、次のステージに向かうという意志表示を込めたものといえるだろう。

1998年に沖縄で撮影した「Kozue」という女性モデルは、いまは福井に住み、刺青師として活動している。彼女だけではなく、同性のモデルたちの生に寄り添いつつ、撮影をくり返していくことで、イメージの厚みがさらに増しつつある。今回の「赤い水」では、それに加えて、沖縄・今帰仁出身の野村の母親の、6歳と16歳の時のポートレートの複写が重要な意味を持っているように思える。つまり、野村自身を含めた女性たちの「身体という器に湛えられた赤い水」、つまり血の巡り、血の流れに象徴される結びつきが、より強く意識されはじめているのだ。

だが「ここ1年で撮影した写真が7割」という説明を聞いても、すぐには納得できないのはなぜだろうか。どうしても旧作が多いように見えてしまうのだ。おそらく、『Soul Blue 』とそれ以後の写真の選択と構成のあり方、つまりその「文体」があまり変わっていないからだろう。彼女が次の一歩を踏み出すためには、写真作品を構築していく「文体」そのものを大きく変えて行かなければならないのではないかと強く感じた。どうやら、野村も写真作家としてさらに飛躍していくための正念場を迎えつつあるように思う。

なお本展は12月11日~17日に大阪ニコンサロンに巡回する。

2014/10/26(日)(飯沢耕太郎)

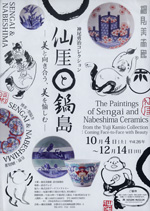

仙厓 と鍋島─美と向き合う、美を愉しむ─

会期:2014/10/04~2014/12/14

細見美術館[京都府]

ただならぬ気配の脱力水墨画で知られる仙厓 の、円相もイイ。禅の書画で知られる一筆書きの「○」だが、ぼこぼこしてまんじゅうのよう、かと思えば、円の横には「これくふて御茶まひれ」とある。書いた人、その教えのおおらかさを体現しているわけですね。

2014/10/25(土)(松永大地)

尾形一郎/尾形優『私たちの「東京の家」』

発行所:羽鳥書店

発行日:2014年9月30日

尾形一郎と尾形優の「東京の家」には二度ほどお邪魔したことがある。建築家であり写真家でもある彼らが、日本だけでなくグァテマラ、メキシコ、ナミビア、中国、ギリシャなどを訪れ、そこで見出したさまざまな建築物からインスピレーションを受け、東京の住宅地に過激な折衷主義としかいいようのない不可思議な家を建てはじめた。しかも、この家は少しずつ変容していく。最初はメキシコの教会の「ウルトラ・バロック」的な装飾が基調だったのだが、ダイヤモンドの採掘のためにドイツからナミビアに移住した住人たちの砂に埋もれかけた家にならって、室内にはグレーのペイントで覆われた領域が拡大しつつある。それは、彼らの脳内の眺めをそのまま投影し、具現化したような、まさに実験的としかいいようのないスペースなのだ。

今回、羽鳥書店から刊行された『私たちの「東京の家」』は、その二人の思考と実践のプロセスを丁寧に辿った写真/テキスト本である。読み進めていくうちに、なぜ彼らが東京にこのような「時間と空間すべてがたたみ込まれた」家を建てて、暮らしはじめたのかが少しずつ見えてくる。尾形一郎は、あらゆる視覚的な要素が同時に目に飛び込んでくるので、文字を順序立てて読んだり、文章を綴ったりすることがむずかしい、ディスレクシアと呼ばれる症状を抱えていた。「順番と遠近感を必要としない」写真は、彼にとって必然的な表現メディアであり、その視覚的世界をパートナーの尾形優の力を借りて現実化したのが「東京の家」なのである。「生活の隅々まで同時処理的な場面が増えてくると、逆に、社会環境がディスレクシア脳に近い構造になってきているのかもしれない」という彼らの指摘はとても興味深い。まさに東京の現在と未来とを表象し、予感させる、ヴィヴィッドな著作といえるだろう。

2014/10/25(土)(飯沢耕太郎)

![DNP Museum Information Japanartscape[アートスケープ] since 1995 Run by DNP Art Communications](/archive/common/image/head_logo_sp.gif)