artscapeレビュー

ビジター・キュー

2023年12月15日号

会期:2023/11/11~2023/11/12

MINE[大阪府]

「上演」と「展覧会」という制度的フレームは、「観客」「視線」を介してどのように批評的に交差しえるのか。展覧会というフォーマットのなかで、演劇性はどのように立ち上がるのか。

本展のキュレーションは、俳優の瀬戸沙門、美術家の武内もも、演出家の野村眞人からなる京都のアート・コレクティブ「レトロニム」(旧称「劇団速度」)。元マンションビルの各階と周辺の公園を会場に、美術家・俳優・演出家の5名が参加し、時に作品が「移動」しながら2日間のみ開催された本展は、そうしたひとつの実験だったといえる。会場の「MINE」は、京都と滋賀の県境にある共同スタジオ「山中suplex」が、別棟として大阪の市街地に展開するスペース。2022年12月から約1年間、外部のクリエイターを招聘して企画やイベントを行なってきた。

「ものの配置と秩序の再構築/テキストの設置」という対照的な手法ながら、「幽霊」「不在」「主体」といったキーワードから演劇を批評的に扱うのが、演出家の福井裕孝と俳優の米川幸リオン。福井は、生活家電や日常雑貨、これまでMINEを利用したアーティストの制作の痕跡など、展覧会の開催にあたって不要と判断されたさまざまな「もの」に着目。それらを展示会場から撤去する代わりに、「バックヤードの構成物のみでつくり上げたインスタレーション」を制作した。ペットボトル飲料、扇風機やドライヤーなどの家電、ハンガー、清掃用具、文房具などが几帳面に規則正しく並べられている。福井は昨年、京都の小劇場で同様に「ロビーやバックヤード、楽屋などにある備品や機材をすべて舞台上に集合させ、規則正しく並べた状態で上演する」という試みを行なっており、今回はその「展覧会バージョン」といえる。

福井裕孝《無題(MINEを収納する)》[筆者撮影]

「観客の目に触れるべきではない」「特に見られる価値がない」と判断される、通常は透明化されたものたち。福井は、そうした「展示」「上演」の幽霊たちを可視化し、居場所を与えると同時に、厳密な配置のルールによって空間を再秩序化する。むしろ、「もの」たちは自由なふるまいを許されず、秩序の再構築のために召喚されているのだとすれば、ここには、キュレーターが「作品」を、演出家が「出演者」を扱う態度こそがメタ的に問われているといえるだろう。そのとき観客に突きつけられるのは、「作品同士の関連性」でも「意味の解釈」でもなく、「意味を読み取るべき主体」としての自らの共犯性とナンセンスだ。

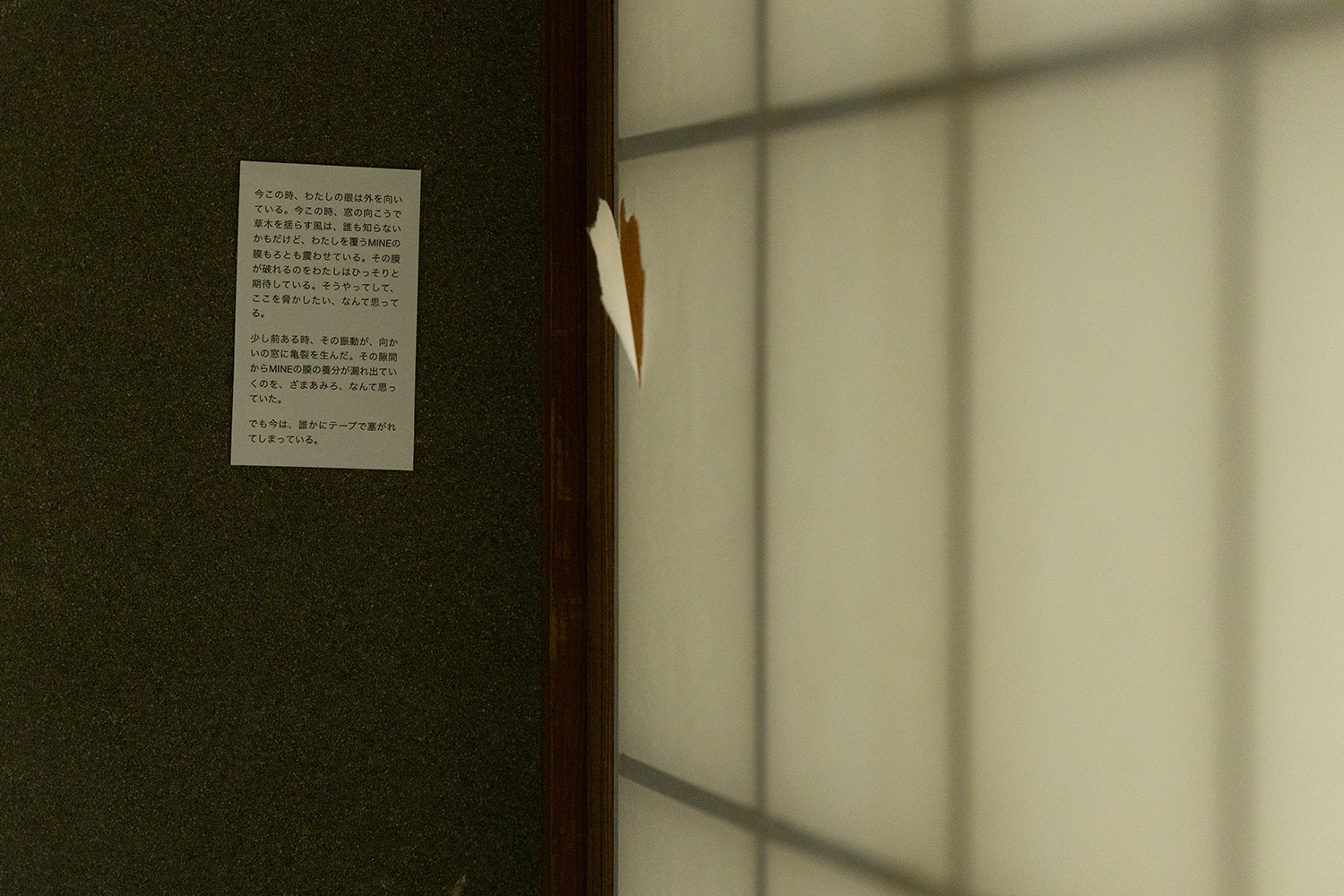

一方、米川幸リオンは、会場のあちこちに小さなテキストの紙片を設置した。見逃されるような小ささだが、換気扇の表面に、開いた窓の向かいにある壁に貼られた紙片に気がつくと、建物の細部に注視が向かっていく。「わたしは」という語りは、換気扇や障子の破れ目といった「これまで見えていなかった幽霊」が語り出し、ものが主語としてふるまい出すように見えてくる。あるいはノートパソコンの画面は、「わたしとあなたとの間にのみ起こる現象」としての上演について語り続ける。だが、画面に表示される文章は入力と消去を繰り返し、ノートパソコン自体もキャリーカートに載せられて会場内を「移動」し、紙片には「ゆくゆくは引き剥がされる」と記されるように、その「上演」自体、どこにでも貼り付け可能である一方、消去の痕跡すら残さず消えてしまう。まさに、「ビジター(観客)」が「キュー(きっかけ)」となって上演が立ち上がるが、それは「観客の視線」が存在する瞬間しか持続できない。

米川幸リオン《「わたしの」テキスト1~10》より[撮影:中谷利明]

米川幸リオン《ビジター・キュー「上演」のテキスト》[撮影:中谷利明]

移動性や仮設性、他者の介入が上演/作品を起動させることは、宮崎竜成の移動型作品《絵の成り立ちデバイス》へとつながる。宮崎は、可動する仮設壁に穴を開けた装置を自作。穴をのぞいて見えた景色を描いた絵を仮設壁に貼り、装置を移動して穴から見える景色が変わるたびに新たな絵を貼り替えていく。制作/展示が一体化した装置であり、展示会場に面した公園に設置された装置は、公園に来た人が自由に移動させてよい。「なんだろう」と穴をのぞく行為が「ビジター(観客)」を出現させ、その視線の痕跡を、時間のズレとともに、宮崎を介して見る者は共有する。

宮崎竜成《絵の成り立ちデバイス(インフラを数える)》[撮影:中谷利明]

そして、キュレーターのレトロニムは、各作品の前に「観客席として椅子を設置する」という仲介/介入を行なった。(長尺の映像作品をのぞいて)展覧会としては不自然さや違和感を与える仕掛けであり、椅子は両義性を帯び始める。文字通り居場所を与える一方、視点の固定化や「一人しか座れない」という独占性など制限と表裏一体だからだ。あるいは、椅子の脚の位置をテープで示しただけの床にスポットライトを当てた「透明な椅子」は、観客という存在を「不在」によってこそ浮かび上がらせる。

レトロニムによる「観客席(椅子とバミリ)」[撮影:中谷利明]

ただしそこには、「ジェンダーの不均衡な構造によって不在化された幽霊のような観客」もいるのではないかと問題提起するのが黒木結だ。黒木は、「作品」としてのサニタリーボックスをトイレに設置し、買い取り検討を要請するテキストを掲示した。黒木は以前、MINEでのイベントに参加した際、トイレにサニタリーボックスがないことに気づいた経験から、山中suplexのメンバーに対して会期終了後に買い取りをお願いし、不可の場合はその理由の回答を黒木自身のHPとSNSで公表するまでのプロセスを作品としている(12月6日の執筆時点でまだ回答は公表されていない)。

黒木結《サニタリーボックス》[撮影:中谷利明]

「サニタリーボックスの買い取り」は単に物品の購入で終わりでなく、ゴミの処分という継続的なケアワークまでを含む。「自分たちには必要ない」「男性に掃除させるのか」という理由ならば、「スタジオの外部の利用者や観客には必要な人もいる」という想像を欠いた男性中心主義の露呈にすぎない。サニタリーボックスに限らず、「見えていないこと」は無意識の排除であり、当事者にとっては抑圧にほかならないからだ。

ビジター・キュー:https://yamanakasuplexannex.com/programs/23015.html

関連レビュー

福井裕孝『シアターマテリアル(仮)』|高嶋慈:artscapeレビュー(2022年10月15日号)

劇団速度『わたしが観客であるとき』|高嶋慈:artscapeレビュー(2021年01月15日号)

劇団速度『景観と風景、その光景(ランドスケープとしての字幕)』|高嶋慈:artscapeレビュー(2020年04月15日号)

2023/11/11(土)(高嶋慈)

![DNP Museum Information Japanartscape[アートスケープ] since 1995 Run by DNP Art Communications](/archive/common/image/head_logo_sp.gif)