artscapeレビュー

パフォーマンスに関するレビュー/プレビュー

ヌトミック『それからの街』

会期:2020/02/07~2020/02/11

STスポット[神奈川県]

2015年11月に初演され翌16年に再演、17年には第16回AAF戯曲賞を受賞し鳴海康平演出によっても上演された『それからの街』。作者の額田大志は音楽家でもあり、ミニマルミュージックの技法を用いて言葉や場面を細かく反復・変奏する戯曲の形式は大きな注目を集めた。「戯曲はほとんど書き換えずに臨みました」と言いつつ一方で「リクリエーション」と冠された今回の再再演では作品にどのような変化があったのだろうか。

戯曲に複雑な筋はない。描かれるのはまり(深澤しほ)・ハル(原田つむぎ)の姉妹とその友人の詩織(坂藤加菜)、そして詩織のバイトの後輩らしきオタベ(串尾一輝)らの日常と、彼らの住む街の風景だ。最近デモの多いその街では、参加者の溜まり場になるという理由で遊具が撤去されようとしている。それが理由というわけではないが街を出て行く人も多く、姉妹の住む団地では取り壊しの決まった棟もある。詩織もまた、家族とともに北欧へと引っ越すことになるのだった。

[撮影:タカラマハヤ]

[撮影:タカラマハヤ]

[撮影:タカラマハヤ]

[撮影:タカラマハヤ]

額田自身の演出による初演・再演では、ミニマルミュージックが持つイメージそのままに、幾何学的で機械的とも言える反復が俳優の演技の基調をなしていた。緻密で抑制のきいたその演技に感情の表出がなかったというわけではない。むしろ、淡々と繰り返される日常=演技の向こうには徐々に切実な感情が滲んでいく。別れと喪失の物語もあいまって、予感されるのはやがて訪れる破綻だ。無限に繰り返されるものなどない。

リクリエーションでは反復の不可能性はより直接的に表われる。何よりもまず、額田自身が初演再演の己の演出を繰り返すことが不可能になっていた。当日パンフレットに額田は「3年ぶりに戯曲を読み返したとき、今の自分とは考えていることも、言葉の扱い方も、音楽の価値観も、演劇への理解度も全てが違うなと思いました」と書いている。時間は経過する。

今回の演出ではミニマルミュージック的な戯曲の構成はそのままに、俳優の演技のモードはいわゆる「普通の」演劇に近づいていた。「自然」な感情と「日常的」な身ぶりがそこにはあった。もちろん、それらは寸断され反復されるので全体としては「不自然」で「非日常的」なものにならざるを得ない。だが発せられる個々の言葉の背後には確かに登場人物たちの感情が息づいているのが感じられたのだ。

しかし彼らのやりとりが孕む空気は反復のなかでときに急速に不穏さを増す。象徴的なのは詩織の「甘かったね」という言葉だ。もともとはフランス語、イタリア語、ドイツ語で「美味しい」を言ってみせ得意げなオタベに対して「私が行くの、北欧だよ」「詰めが甘かったね」と詩織が返すというだけの場面なのだが、繰り返されるうちにそのやりとりは変調し、やがて糾弾するかのような強い調子で「甘かったね」という言葉は放たれることになる。それはなかば観客に突きつけるかのようでさえあった。

初演再演では女性によって演じられていたオタベだが、今回の再再演では男性によって演じられた。拒絶とも取れる詩織の強い言葉は、オタベとの関係の危うさを匂わせる。交わされる言葉自体はなんということのないものでも、それが相手にどのように受け取られているのか、本当のところを知ることはできない。同じ出来事がまったく違ったように受け取られ、あるいは記憶のなかで変質していく可能性は十分にある。

[撮影:タカラマハヤ]

[撮影:タカラマハヤ]

さまざまに調子を変えながら同じ言葉を、同じ場面を繰り返してみせる登場人物たちは、その場面を繰り返し想起しているようにも見える。だが記憶は思い返すたびに少しずつ色を変え、失われ、過去が完全に再現されることはない。思い出は互いに食い違い、想起は失敗する。

作中ではっきりと言及されるわけではないが、デモや他国への移住といったモチーフからは戯曲の背景に東日本大震災とそれに伴う原発事故があったことがうかがえる。初演の時点ですでに2011年からは4年が経過していた。それからさらに5年が経った。

初演再演が精緻に組み立てられたガラス細工だとすれば、再再演は砕け散りバラバラになった破片を拾い集める、まさにリクリエーションとしてあった。登場人物たちの想起がうまくいかないように、額田もまた、過去の自分を忘れていた。「あのとき抱えていた不安はいつの間にか消えていきましたが、あのとき書かれた言葉は残っていました」。そこに戯曲を上演するという演劇の形式のひとつの意義がある。

[撮影:タカラマハヤ]

[撮影:タカラマハヤ]

公式サイト:https://nuthmique.com/

2020/02/11(火・祝)(山﨑健太)

ロロ『四角い2つのさみしい窓』

会期:2020/01/30~2020/02/16

こまばアゴラ劇場[東京都]

2019年に立ち上げから10周年を迎えたロロの新作は、作・演出で劇団主宰でもある三浦直之の原点に立ち戻りつつも新たな一歩を踏み出す、セルフタイトルにふさわしい作品となった。

劇団員俳優5人(と制作の坂本もも)によって演じられるのは、劇団溜息座が解散公演に至るまでの道ゆきと、旅先で出会いともに過ごすことになる2組の男女の道中だ。溜息座の公演を見て「一目惚れ」し、劇団員になろうとするサンセビ(亀島一徳)。だが団長であるヤング・アダルト(森本華)の遅筆(?)が原因で溜息座は次の公演で解散することになっているという。サンセビは解散をなんとか思いとどまらせようと劇団に同行するが──。一方、旅行で夜海原を訪れた七緒(望月綾乃)と春(篠崎大悟)は、駅で電車に轢かれかけたムオク(亀島)を助けたことをきっかけにムオクとユビワ(島田桃子)の二人連れと出会う。ユビワは二人の旅を新婚旅行だと言うがそれは嘘で──。

[撮影:三上ナツコ]

[撮影:三上ナツコ]

かつて溜息座に所属していたムオク。同じく亀島が演じ、ムオクに似ていると言われるサンセビがそうであったように、ムオクもまた公演を見て「一目惚れ」し、溜息座に入団したのだった。亀島というひとりの俳優を介して、二人の男の演劇との出会いと別れが重ね合わされる。

重ね合わせられるのはムオク/サンセビだけではない。望月と篠崎はそれぞれ溜息座の団員である「屋根足りない」と「フィッシュ&チップス」も演じ、二つの旅を、劇団の内外を往還する。そこにはロロのメンバーとしての俳優たちの、そして彼らの劇団外の姿も重なってくる。旅の終着地点は公演会場となる世界初の透明な防潮堤・ゴーストウォールだ。二つの旅は交わり、そして再び離れていく。現実とフィクションの、「こっち」と「そっち」の行ったり来たり。

[撮影:三上ナツコ]

[撮影:三上ナツコ]

作品のタイトルはロロという劇団の名前を示し、同時に人間という存在のさみしさを表わしてもいる。私は私自身の二つの目を通してしか世界を見ることはできない。私がいるところはいつまでも「こっち」のままだ。本当に「そっち」に行くことは叶わない。いや、行けたとして、そのときには「そっち」は消えてしまうのだ。「あたしが彼方と出会ったら、もうこの道はなくなってしまうでしょ」。

もちろん劇中で言われるとおり、「そっち」は「舞台上と客席の間に透明な壁」が存在していない演劇のように「ほんとは、もともと危ないもの」だ。境界は簡単に踏み越えられ、傷つけ傷つけられる可能性がそこにはある。にもかかわらず、本当に「そっち」に行くことは決してできない。私自身の輪郭が「透明な壁」として立ちはだかる。「四角い窓」が「2つ」なのはそこに私と「あなた」がいるからで、なのにその窓は決して通り抜けられない。だから「さみしい」。

しかし、それでもなお、三浦は「こっち」と「そっち」を行き来することの可能性を信じている。「ねえ、真実 こっちにおいで/ねえ、真実 こっちであそぼう/ウソとホントのアイスダンスをしよう/ねえ、フェイク そっちいっていい?/ねえ、フェイク そっちで歌おう/ウソとホントもなくしたあとで/オリジナルたちのパレードをしよう」。江本祐介による劇中曲の歌詞のなか、「こっち」と「そっち」は魔法のように同じ側を指し示す。

[撮影:三上ナツコ]

[撮影:三上ナツコ]

俳優は、演劇は、フィクションは、想像力は、少しのあいだ壁の向こう側を見せてくれる。これまでも三浦は折に触れフィクションへの、先行作品への愛を語り無数のオマージュを捧げてきた。「そっち」に触れて惹かれたサンセビの、そしてかつてのムオクのように、三浦もまた「そっち」からの声に応えるようにしてフィクションを紡ぐ。

夜海原の特産品だというマガイは「ホヤみたいな」ものだった。だが、ホヤはWikipediaによれば「俗称でホヤガイ(海鞘貝、ホヤ貝)と呼ばれることがあるが、軟体動物の一群に別けられる貝類とは全く分類が異なっている」らしい。マガイはホヤの紛い物だが、一方でホヤは貝の「紛い物」であり、マガイを真貝と書くならば、マガイこそが本物(の貝)なのだということになる。本物と偽物は絡み合って見分けがつかない。

創作を、劇団を続けるということはどうしようもなく現実で、三浦はそれさえもフィクションへと折り返す。メンバーはいつか劇団を離れるかもしれない。観客はいつか劇場に足を運ばなくなるかもしれない。だが、ユビワがそうしたように関係を名づけ直し、ムオクがそうするように「何回だって彼方と此方を往復」し「再会し続け」ることはいつだって可能なはずだ。ラストシーン、「こっちこっち!」と舞台上から客席に呼びかけ手招きし続ける5人の俳優の姿は優しく、でもやはりさみしいのだった。

移動式の芝居小屋のような舞台美術(杉山至)で上演された本作は、溜息座と同じように旅に出る。徳島と東京での公演を終えた彼らの次の目的地は4月の福島と5月の三重。再演を見据えてつくったという本作の、彼らの旅はまだまだ続く。

[撮影:三上ナツコ]

[撮影:三上ナツコ]

公式サイト:http://loloweb.jp/window/

2020/02/05(水)(山﨑健太)

gallop『ダブルプラス・グッドフル・アングッド』

会期:2020/01/31~2020/02/02

スタジオヴァリエ[京都府]

全体主義国家が監視網を張り巡らせて統治するディストピア的近未来を描いたジョージ・オーウェルの小説『1984年』をモチーフに展開されるパフォーマンス作品。gallopは、京都造形芸術大学映像・舞台芸術学科出身のメンバーが共同演出・出演を行なうパフォーマンスグループである。

『1984年』がモチーフとはいえ、本作は、小説の具体的なシーンを描写するのではなく、身体表現やモノローグ的な発話で構成される断片的なシーンが展開していく。冒頭、上着の襟元を立てて顔を隠し、足早に行き交うパフォーマーたち。都市の雑踏のなかを他人への無関心と機械的な歩行がただ流れていくなか、一瞬立ち止まった彼らは、宣誓するように右手を上げる、笑い/泣きが区別不可能な表情で顔を歪ませる、目と耳を指さす、へそを露出させるなど、さまざまな身振りを無言で行なう。「中国のウイグル自治区では、街中に監視カメラが設置され、置き引きの軽犯罪すら発生しない『安全』が保たれている」と述べるパフォーマー。「愛」についての説明を、「境界を生み出す」「思考の放棄」「自由を奪う」「自立できない」など対立や従属、暴力をもたらすものとして列挙する、別のパフォーマー。「僕はあなたが嫌いだ」「僕はあなたを侮辱する」「唾を吐きかける」というヘイトの言葉は、初めモノローグとして不在の宙空に向かって発されるが、「あなたは僕が嫌いだ」「あなたは僕を侮辱する」「僕に唾を吐きかける」というように、主客が反転して発話され、憎悪の対象が不在のまま、エコーのように反響しながら増幅していく回路が示される。ビートの効いたダンスミュージックに乗せて、抱えた白菜の葉をちぎって口に含みながら、腰を官能的にくねらせる煽情的なダンス。「家の近くの交差点に爆弾が埋まっていて、区役所の職員が調査に来るのだが、いつ誰が落としたのか、誰の所有物だったのかが分からないと掘り出せない」と淡々と語られるモノローグ。戦争の痕跡と記憶の忘却、「日常」のなかに埋め込まれた暴力、管理システムがその平坦さの上を覆っていく。死体のように横たわったパフォーマーたちの傍らで、「ヒューン」「ドーン」「バババババッ」という空爆の擬音語が発されるが、それは子どもの無邪気な遊びなのか、花火の描写なのかは区別できない。

[撮影:脇田友]

[撮影:脇田友]

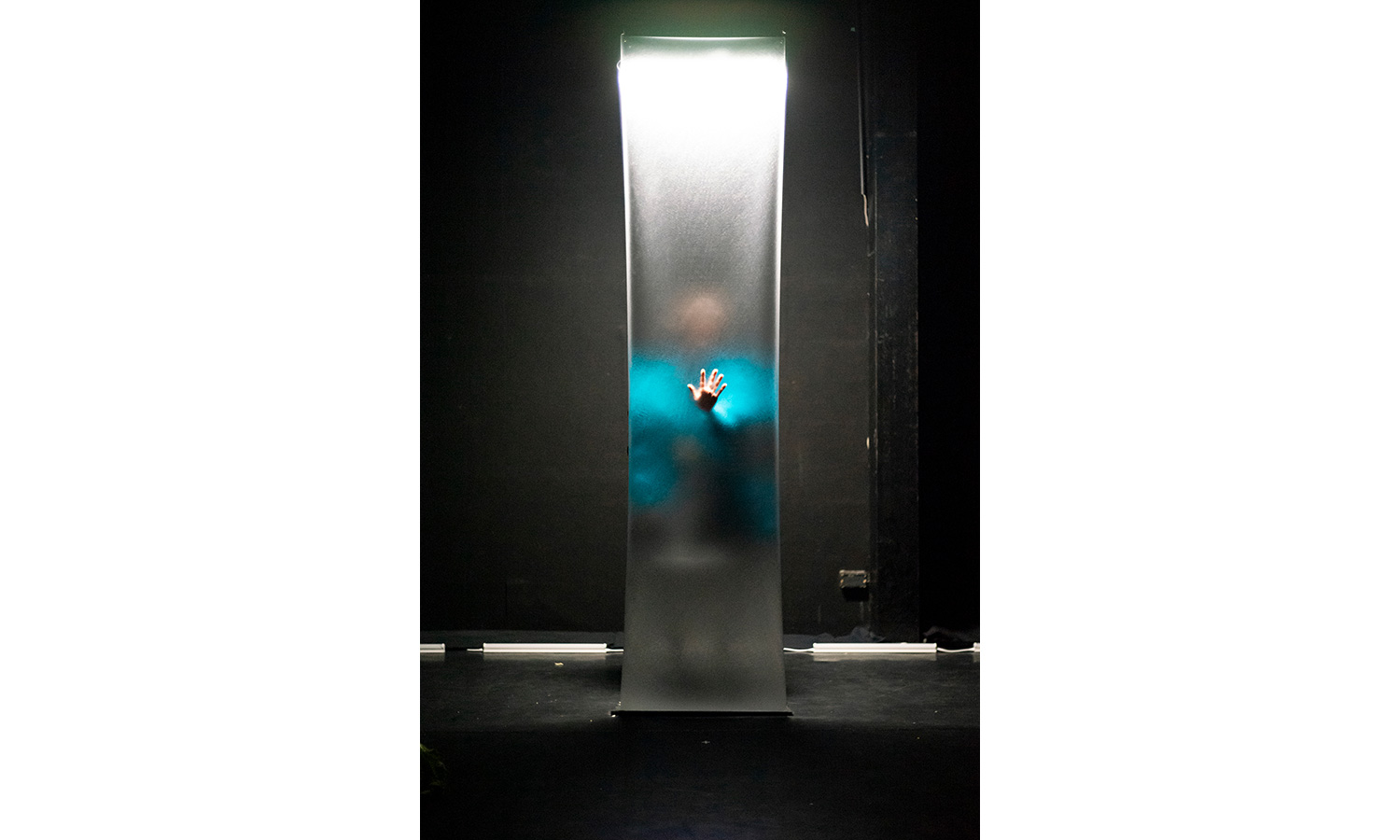

このように、監視と疎外、愛と憎悪、性の欲望と暴力がたたみかけるように展開される本作だが、『1984年』と最も重なり合って感じられたのは、「ダイビングのインストラクターが水中で会話するためのハンドサインについて話す」ラストシーンだった。それは、徹底した管理・監視社会が出現し、水中すなわち「沈黙を強いられた世界で話すための方法」の開発と解すれば、希望や抵抗の発露ではある。だが、にこやかに語るインストラクターの背後では、磨りガラス状の壁の向こう側に助けを求めるような手が張り付き、ゆっくりと壁をつたって落下していく。水槽に閉じ込められ、沈んでいく誰かの手。指の跡が一瞬白く残る、その生々しさ。私たちは、インストラクターとともに、声も息もできない水中の世界にこれから入っていくのか。指の白い軌跡が、生々しく脳裏に残っている。

[撮影:脇田友]

2020/02/02(日)(高嶋慈)

乳歯『スクリーン・ベイビー#2』

会期:2020/01/24~2020/01/26

トーキョーアーツアンドスペース本郷[東京都]

乳歯は振付家・ダンサーの神村恵と美術家の津田道子のユニット。『スクリーン・ベイビー』は主に「小津安二郎の映画作品からシーンをいくつか取り上げ、登場人物の動きを振付として捉えて、分析、スコア化、再現、撮影し、それを検証」するシリーズで、2017年にSCOOLで上演された『#1』に続く今回は「TOKAS OPEN SITE 2019-2020 公募プログラム パフォーマンス部門」での上演となった。

今回は『東京物語』から「紀子泣くシーン」「片付けシーン」と『麦秋』から「朝食のシーン」がそれぞれ検証された。取り上げられた三つの場面はそれぞれ異なる形式でスコア化されており、「紀子泣く」のスコアではx軸y軸によって画面を16分割したグリッドを使い「セリフ・音」「アクション」「グリッド位置」「顔の上下方向」「体の緊張度」の五つの項目が記述されている。

観客は元となった映画の一場面の映像、配布されたスコア、神村らによる再現とそれを撮影したリアルタイムの映像の四つを見比べながら「検証」に参加する。興味深かったのは、二つの映像の間にスコアと上演が挟まることで、その都度そこにズレが生じてしまう点だ。

[撮影:bozzo/画像提供:トーキョーアーツアンドスペース]

[撮影:bozzo/画像提供:トーキョーアーツアンドスペース]

ズレはいくつかの限界による。例えば記述の限界。映像に映るものすべてを記述することは(同じ映像でもないかぎり)不可能であり、スコアからは必然的に欠落する情報がある。あるいは身体の限界。映画のなかの俳優と画面外で彼女らの挙動を真似る神村たちの身体は異なっている。またあるいは反復の限界。人間は何かを完全に繰り返すことはできない(ダンサーである神村の反復の安定感は特筆に値するとはいえ)。再現はつねにいくらか失敗する。そして次元の限界。映画も元は3次元を撮影したものだが、2次元の映画が3次元の再現を経由して再び2次元の映像へ「戻って」くるとき、そこにはやはり欠落と余剰が生まれることになる。いや、これらはやはりすべて引っくるめて記述の限界であり問題なのかもしれない。

記述の限界はカット割りによってあからさまに露呈する。「片付け」と「朝食」では場面のなかで何度かカットが切り替わり、例えばあるカットで画面左側へと出て行った人物が次のカットで画面右側から登場するということが起きる。その映像を観た観客の多くは人物の一貫性を担保にカメラの視点が隣の部屋へと切り替わったことを了解する。だが、現実でそれは不可能だ。

もちろん、単に再現映像をつくるということであれば、映画と同じようにすれば(撮れば)よい。だが奇妙なことに乳歯の二人は、ひと部屋分のセットと一台のカメラで、かつリアルタイムの(つまり編集なしの)映像での再現を試みる。演者が瞬間移動することはできない。必然的にひとりの映画内人物の動きを複数の演者が担うことになる。例えばある人物が画面左側へと出ていく動きを神村が担い、直後に同じ人物が画面右側から再び登場するその動きは津田が担う、というような具合である。

[撮影:bozzo/画像提供:トーキョーアーツアンドスペース]

[撮影:bozzo/画像提供:トーキョーアーツアンドスペース]

このような「再現」が「あり」なのは、まず第一に乳歯の二人が注目しているのが画面内の「意味」や「物語」ではなく「運動」だからだ。さらにここには、抽出した小津映画の場面の特性も関わってくる。カットが切り替わってもそこに映し出される空間の構造にほとんど変化がないのだ。日本家屋の特性だと言ってしまえばそれまでだが、カットが変わっても同じような空間が映し出されるようカメラが配置されていることは明らかだ。「再現」用のセットの手前(=カメラ)側には木の棒が吊るされており、それはカットが変わっても大体同じ位置に柱など縦のラインが走っているからだというのを聞いて笑ってしまった。

実は私は個人的には小津映画が苦手で、それは難しい話が展開されているわけでもないのにしばしばそこに何が映し出されているのかわからなくなってしまうからなのだが、それもこの空間の相似性が原因だったのではないか。私は映画内人物の移動、あるいは空間の移動についていけていなかったのだ。

[撮影:bozzo/画像提供:トーキョーアーツアンドスペース]

[撮影:bozzo/画像提供:トーキョーアーツアンドスペース]

[撮影:bozzo/画像提供:トーキョーアーツアンドスペース]

[撮影:bozzo/画像提供:トーキョーアーツアンドスペース]

小津ではないが思い出したのが『スターウォーズ/スカイウォーカーの夜明け』のあるシーンだ。主人公のレイと彼女から遠く離れた場所にいる敵役のカイロ・レンとがあたかも同じ場所にいるかのように剣を交える場面。それを可能にしているのはフォースの力(超能力のようなものである)だ。カットごとに目まぐるしく切り替わる背景。遠く離れた二つの場所に同時に存在し、あるいは二つの場所を瞬時に行き来することを可能にする時空を超越した力こそがフォース=映画なのだ。

人物さえ一貫していれば背景が切り替わっても観客はそこに連続性=物語を見出し折り合いをつけることができる。それを極端なかたちでやってみせたのが『スカイウォーカーの夜明け』だ。一方で乳歯は、空間内での人物の配置を運動/構造として抽象化して取り出し、そこに一貫性の根拠を置く。「映画をダンスとして見」るとはそのことだろう。そして観客には、元となった映画、配布されたスコア、神村らによる再現とそれを撮影したリアルタイムの映像の四つがほとんど同時に手渡される。時系列はキャンセルされ、四つのメディアの比較のなかから新たな何かが立ち上がる。

公式サイト:https://www.tokyoartsandspace.jp/archive/exhibition/2020/20200124-6966.html

神村恵:http://kamimuramegumi.info/

津田道子:http://2da.jp/

2020/01/26(日)(山﨑健太)

百瀬文「I.C.A.N.S.E.E.Y.O.U.」

会期:2019/12/07~2020/01/18

EFAG East Factory Art Gallery[東京都]

百瀬文の個展「I.C.A.N.S.E.E.Y.O.U.」は三つの映像作品で構成されていた。《Jokanaan》は二面スクリーンの作品で、一面にはシュトラウスのオペラ「サロメ」の一場面を踊る男性ダンサー(武本拓也)が、もう一面にはモーションキャプチャーで男性ダンサーと同じように踊るCGの(陶器像のようなテクスチャーの)少女が映し出される。だが、両者の動きは次第に乖離していき、サロメというモチーフも相まって、虚構の存在であるはずの少女が場を支配していくかのようである。

興味深かったのは、両者の体の動きが次第に乖離していくのに対して、顔の表情は最初から一致していなかった点だ。顔の表情をトレースしてCGに反映する技術も存在するが、今回のモーションキャプチャーは体の動きだけを対象としていて、顔の表情はその範囲外だった。するとあの場を支配していたのは男でも少女でもなく振付だったのだと言ってみたくなる。外部からの指示によって動かされる体と、その動きが呼び起こす情動。顔は唯一許された自由の場だ。曲が終わりに近づくと少女は操り人形のように奇妙に捻れながら崩れ落ち、モーションキャプチャースーツを脱ぎ捨てた男もまた床に横たわる。振付が尽きたとき、二人には動くためのモチーベーションは残されていない。

《Social Dance》はろうの女性とその恋人である男性の手話による対話を映した作品。彼女は恋人の過去の言動を責め、男は彼女をなだめようとしながらもときに強い調子で反論する。激昂する彼女の手を男が取るとき、「愛」と暴力は一体のものとなる。親密な接触が言葉を奪う。

ところで、残念ながら私は手話を解さない。二人のやりとりの内容は画面中央に映し出される日本語と英語の字幕によってしか知ることができない。だが例えば「だって私が介入すると/You got angry」で彼女の言葉が遮られたとき、彼女の手話は日本語英語どちらの内容に対応していたのだろうか。言葉はすぐに再開され、文全体としては日本語と英語とで意味の違いはないことがわかる。しかし彼女は「私が介入すると」と「あなたは怒る」のどちらを先に伝えていたのか。日本語で示されていた「私が介入すると」の方だろうとなんとなく思ってしまうのだが(しかも日本語字幕は英語字幕の上に表示されている)、映像では彼女の頭部はフレームアウトしており、外見から話している言語を推測することはできない(いや、そんなことはそもそも不可能なのだが)。作品に英語タイトルが付されていることから考えれば、むしろ英語の方が主なのだと考えるのが妥当かもしれない。あるいは彼女はまったく別のことを話していて、そもそも二人は喧嘩などしていないという可能性もある。

《I.C.A.N.S.E.E.Y.O.U.》はカメラ=鑑賞者の方を向いた女性がひたすらにまばたきをし続ける作品。女性は初めのうちは落ち着いた様子でゆっくりとまばたきしているが、7分弱の映像のなかでだんだんと顔は歪み、その調子は激しい(あるいは苦痛に満ちた?)ものになっていく。まばたきはモールス信号でI can see youと発しているらしいのだが、手話と同じくモールス信号も解さない私がそれを知っているのは、会場で配布されていたハンドアウトにキュレーターによるそのような記述があったからでしかない。だが、I can see youというメッセージは誰から誰へと向けられたものなのか。それが作品のタイトルにもなっていることを考えれば、画面に映る彼女から鑑賞者へと向けられたメッセージだろうか。だが、彼女から鑑賞者が見えるわけもなく、すると「私にはあなたが見えます」という言葉は端的に嘘になってしまう。作品鑑賞の場において「私にはあなたが見えます」という言葉が正しく成立するのはそれが鑑賞者から彼女に向けられたときだけだ。だが、それは本当だろうか。彼女は確かに見えている。しかし「解説」を読んだ私は彼女の「モールス信号」を自ら解読する努力を放棄してしまった。いや、そもそもあれは本当にモールス信号だったのか。私は本当に彼女を見ていたか。タイトルの裏に潜んだDo you see me?という問いかけは展示全体へと敷衍される。

公式サイト:http://ayamomose.com/icanseeyou/?ja

2020/01/20(月)(山﨑健太)

![DNP Museum Information Japanartscape[アートスケープ] since 1995 Run by DNP Art Communications](/archive/common/image/head_logo_sp.gif)