artscapeレビュー

写真に関するレビュー/プレビュー

蓮井元彦「そこにいる」

会期:2023/09/12~2023/10/15

半山ギャラリー[東京都]

東京・代田橋の半山ギャラリーの会場には、14点の写真が並んでいた。道路脇の植物を撮影した2点以外は、すべてポートレートだ。スタジオなどで、ポーズライティングをあらかじめ定め、構えて撮影したものではない。「はじめて会った人、近所の人、ひさしぶりに会った人」などに、素直にカメラを向けている。正面から向き合って撮影した、腰から上くらいの写真が多く、いわば、ポートレート撮影の原点を確認するような仕事といえるだろう。

蓮井の写真を見ていると、ポートレートとはコミュニケーションの積み重ねのなかで成立してくるものであることがよくわかる。写真家と被写体とのあいだのコミュニケーション、そして出来上がった写真を前にした観客と写真家、あるいは写真に写っている人とのあいだのコミュニケーション──それらが重なり合い、干渉し合うところに、“声”のようなものが聞こえてくる。だが、その“声”をクリアに聞きとるためには、写真そのものはあまり押し付けがましくないほうがいい。その人が「そこにいる」ということだけが端的に伝われば、あとは波紋が広がるようにさまざまな思いや感情が膨らんでいく。蓮井は「もともとクラスメートや身の回りの人々の写真を撮ることから始めた自分をもう一度見つめ直そう」という動機で、このシリーズを撮り始めたのだという。それは彼にとっての原点回帰であるとともに、われわれ一人ひとりへの、ポートレートとは何なのか、どのように撮るべき(見るべき)なのかという問いかけにもなっていた。

蓮井元彦「そこにいる」:https://pineapple-sawfish-6yml.squarespace.com/exhibition/jc63f2w9e53thm5n3aspr3lt762s97

2023/09/13(水)(飯沢耕太郎)

生誕一〇〇年 大辻清司 眼差しのその先 フォトアーカイブの新たな視座

会期:2023/09/04~2023/10/01

武蔵野美術大学 美術館・図書館[東京都]

大辻清司の自宅・アトリエに残されていたプリント、ネガ、蔵書・資料などは、2001年の没後に武蔵野美術大学に寄託され、同大学の「大辻清司フォトアーカイブ」の手で、整理・研究・展示などの活動が行なわれてきた。2016年には大部の『所蔵作品目録』が刊行されたが、本展はその活動の一応の区切りを期して開催されたものである。

1940年代からの代表作から成る展示は、「原点」「シアター」「シークエンス」「他者たち」の4章で構成されている。全101点という作品数は、やや少ないように感じられるかもしれないが、長年にわたる研究の成果を踏まえて、的確かつ周到に選ばれている。例えば、「原点」の章に出品されている「太陽の知らなかった時」(1952)と題するシリーズに、これまでよく知られていた《新宿・夜》のほかに、子供たちや親子を撮影した「リアリズム写真」を思わせるスナップが含まれていること、「シアター」の章の「無言歌」(1956)シリーズに未見のヴァリエーションがかなりたくさんあることなど、新たな角度から大辻の作品世界を見直していこうという意図が随所に感じられる構成だった。写真という媒体の可能性を、つねに最大限に発揮しようとしていた大辻の表現意欲が充分に伝わってきた。「アート・アーカイブのひとつの在り方を示し、その先に何を見出すことができるのかを探る」という本展の方向性も、本展を通じて明確に見えてきたといえるだろう。

これまでの活動の成果を踏まえた、大辻の仕事の全体像を一冊にまとめた写真集の刊行も、そろそろ企画してもいいのではないだろうか。「大辻清司フォトアーカイブ」の今後の活動への期待は大きい。

大辻清司 眼差しのその先 フォトアーカイブの新たな視座:https://mauml.musabi.ac.jp/museum/events/20681/

2023/09/12(火)(飯沢耕太郎)

織作峰子「光韻」

会期:2023/09/05~2023/09/10

金沢21世紀美術館 市民ギャラリーA/石川県政記念しいのき迎賓館 ギャラリーB[石川県]

石川県小松市出身の織作峰子は、このところ、自ら「箔フォトグラフィ」と名づけた技法を極めようとしている。故郷の石川の伝統工芸である金箔や銀箔、あるいはプラチナ箔などを地に敷いた和紙に、UVプリントで画像を吹き付けて定着していく。伝統工芸と最先端のデジタル印刷技術の結合というべきこの技法によって生み出される風景作品は、琳派や山水画などの美意識を取り入れた、華麗かつ繊細な風景表現に結びついていった。

それは、デジタル時代におけるピクトリアル・フォト(絵画的写真)の追求という側面も持つのだが、今回、金沢21世紀美術館と石川県政記念しいのき迎賓館で併催された展覧会では、風景作品だけでなく、「箔フォトグラフィ」のポートレートにもチャレンジしていた。金箔地のポートレートと聞いて、きらびやかだが、単調な作品になるのではないかとやや不安だったのだが、予想はいい意味で裏切られた。金箔という媒体は意外なほどの柔軟性があり、むしろ渋みすら感じさせるマチエールと、石川に関わりのある100人(織作の父母も含む)をモデルにしたポートレートのたたずまいが、しっくりと溶け合っていたのだ。

それとともに、モデルとなる人物たちの非凡さ、個性をこれみよがしに強調するのではなく、むしろ親しみのある「普通の人」として捉えていこうとするという織作の撮影の姿勢がうまく働いていて、味わい深いシリーズとして成立していた。風景だけでなく、ポートレートの表現としても、新境地を開きつつあるのではないだろうか。

織作峰子「光韻」:https://www.shiinoki-geihinkan.jp/event/index.cgi?mode=pickup&ctg=gly&cord=643

関連レビュー

織作峰子写真展─光韻─|飯沢耕太郎:artscapeレビュー(2021年11月01日号)

2023/09/08(金)(飯沢耕太郎)

石内都 初めての東京は銀座だった

会期:2023/08/29~2023/10/15

資生堂ギャラリー[東京都]

「初めての東京は銀座だった」というタイトルがいかにも昭和でグッとくる。ぼくは都内のはずれに住んでいたから、子どものころ(昭和30年代後半)何度か親に連れていかれたが、ちょっといい服を着せられて訪れる銀座はやはり別格の華やかさがあった。横須賀に住んでいた石内が初めて銀座を訪れたのも同じころ、当時ファンだった飯田久彦のショーを見に、銀座4丁目のライブハウスに行ったという。1962年、石内15歳のこと。その後、美大生になってからは泰明小学校向かいの月光荘に画材を買いに行き、1977年には銀座ニコンサロンで初めて個展を開く。以来ほぼ毎年のように同サロンで個展を開いていた。石内にとって銀座は特別な街だったのだ。そんな石内が撮った銀座の断片を展示している。

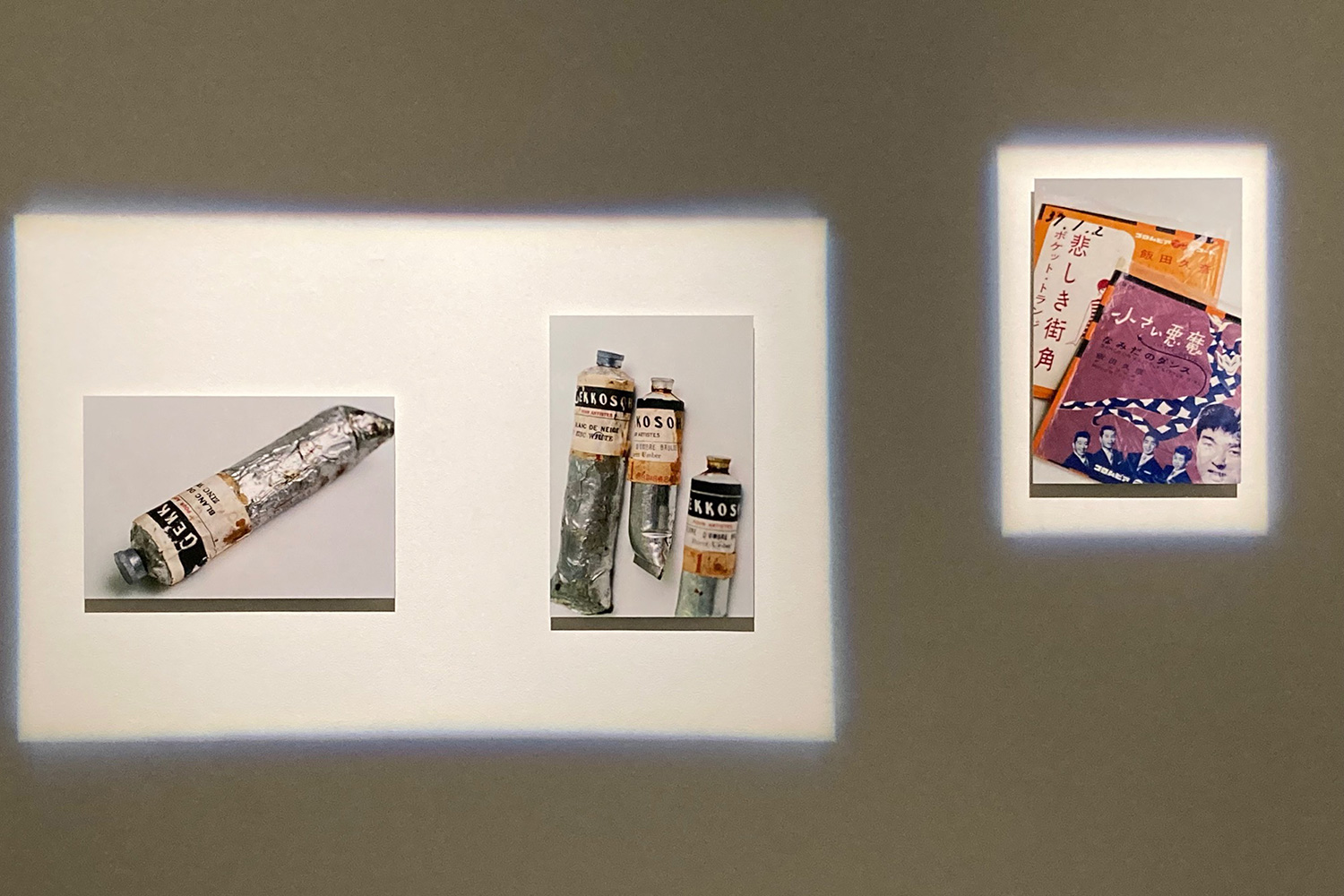

同展の直接のきっかけは、資生堂の企業文化誌『花椿』のウェブ版に連載された「現代銀座考」の第2章「銀座バラード」において、石内が銀座の老舗の商品を撮り下ろし、その写真から森岡書店の森岡督行氏が物語を紡ぎ出したこと。被写体となったのは、前述の飯田久彦のレコードや月光荘の絵具をはじめ、昭和まで男女を問わず普通に被っていた銀座ボーグ帽子サロンの帽子、壹番館洋服店の生地やミタケボタンのボタン、銀座もとじの草履、新橋芸者の着物で仕立てたスカジャン、銀座天一の天ぷら、寿司幸本店の蛸引き包丁、資生堂パーラーのオムライス、資生堂の「香水 花椿」まで。レコードと絵具を除けば衣食に関するモチーフばかりで、いずれも高級品だ。これらをアップで撮った写真をそれぞれ2、3点ずつ選んで展示している。

奥の展示室にはニコンサロンでの石内の個展の案内状が並び、石内と森岡氏との対談の映像も上映。パンフレットには森岡氏による解説があるのだが、これが写真撮影にまつわるエピソードだけでなく、老舗の商店や商品に関するウンチクの詰まった銀座案内になっている。

展示風景[筆者撮影]

公式サイト:https://gallery.shiseido.com/jp/exhibition/6383/

2023/09/07(木)(村田真)

杉本博司 火遊び

会期:2023/09/05~2023/10/27

ギャラリー小柳[東京都]

コロナ禍でしばらく留守にしていたニューヨークのスタジオに戻ると、大量の印画紙が期限切れになっていることに気づいた、と杉本はいう。印画紙は期限が過ぎると劣化し、微妙なトーンが飛んでしまう。そこで杉本写真の売りのひとつである美しいグレーゾーンを諦め、明暗のコントラストの強い写真表現を試みることにした。それが印画紙に直接描く「書」だ。最初は暗室のなかで現像液を筆につけて印画紙に字を書き、一瞬光を当てると、文字が黒く浮かび上がってくる。次に定着液を筆につけて書いてみると、黒地に白い文字が現われてきた。暗室は文字どおり暗闇なのですべては手探りで進めなければならない……。杉本自身によるコメントを読むと、作品に至るまでの過程が手に取るようにわかり、説得力がある。

杉本が書に選んだ文字は「火」。なぜ「火」なのか、写真なら「光」ではないのか。とも思うが、あらためて比べてみると「火」と「光」はよく似ている。それもそのはず、「光」という字は「火」を「人」が上に掲げているかたちなのだ。もともと「火」は象形文字だし、「光」より絵画的でもあるから、書くとしたら「火」だろう。あるいはひょっとしたら「火遊び」というタイトルから先に思いついたのかもしれない。齢を重ねてからの火遊び、手遊び。最近はホックニーにしろ横尾忠則にしろ、超老芸術家の火遊びが盛んだし。

作品は大小合わせて14点。火以外にも「炎」や「灰」もあるが、いずれも力強い筆致で、撥ねや擦れや飛沫を強調するかのように運筆している。人が両手両足を広げて踊っているような火の字もあり、かつて抽象表現主義と張り合おうとした前衛書を思い出す。それにしても真っ暗闇のなか手探りでよく書けたもんだ。おそらく失敗した印画紙はこの何倍、何十倍もあるに違いない。帰りにエレベーターに乗ろうとして振り返ったら、入り口の脇に朱で「火気厳禁」の手書き文字が目に入った。あれ? こんなの前からあったっけ。

公式サイト:https://www.gallerykoyanagi.com/jp/exhibitions/

2023/09/07(木)(村田真)

![DNP Museum Information Japanartscape[アートスケープ] since 1995 Run by DNP Art Communications](/archive/common/image/head_logo_sp.gif)