artscapeレビュー

2021年06月15日号のレビュー/プレビュー

石内都展「見える見えない、写真のゆくえ」

会期:2021/04/03~2021/07/25

西宮市大谷記念美術館[兵庫県]

存命の作家の回顧的展覧会の意義は、「作家のコア」を凝縮して提示しつつ、「現在地」の新たな開拓を同時に見せることにある。コンパクトにまとめられた本展は、衝撃的な新作「The Drowned」を通して、「写真が捉えるのは表面にすぎず、同時にそこに刻まれた傷によって時間の多層的な内包が示される」という矛盾の両立と、「抜け殻としての衣服、有機的な花弁や植物といった視覚的メタファーを通して、女性の身体に負わされてきた傷を冷静かつ共感的に見つめる」という石内の写真作品の核を提示する、充実感にあふれていた。

第一展示室では、「ひろしま」と、フリーダ・カーロの遺品を撮った「Frida by Ishiuchi」「Frida Love and Pain」が並ぶ。腹部の大きな破れ目から糸が露出し、ただれた皮膚の代替のようにほつれた無数の穴のあいたワンピース、焼け焦げた跡が刻み付けられた軍手など、「ひろしま」の写真群が示すのは、(不在の)身体が負った傷を肩代わりする衣服の表面=皮膚である。フリーダ・カーロが身に付けていたコルセットや鮮やかな原色のワンピース、刺繍のブーツなどもまた、空洞が身体の痕跡を示し、擦り切れたほつれや傷が過酷な負荷を物語る。第二展示室の初期作品「連夜の街」は、全国の赤線跡に残る元遊郭の建物を撮影したシリーズであり、石内の眼差しは、ハート型の窓枠、床や壁のタイル、柱や天井の装飾モチーフ、欠けたネオンサイン、そしてひび割れて剥落した壁(紙)といった建物の表皮を彩る装飾と朽ちかけた時間の層に向けられる。

会場風景

会場風景

本展のピークと言える第三展示室では、火傷や手術の縫合跡といった傷跡が残る皮膚を接写した「Scars」および特に女性に限定して撮影した「INNOCENCE」と、ただれた肉塊やかさぶたのような多肉植物を捉えた「sa・bo・ten」、朽ちかけて皺のよったバラの花弁を接写した「Naked Rose」という異なる系統のシリーズが、等価に織り交ぜて展示される。変形した肉塊や病痕のような触覚的な表皮をもつサボテンは、暴力を加えられて捻じ曲げられた身体の等価物であり、官能性と腐臭を同時に放つバラもまた、唇や女性器の襞といった女性の身体のメタファーであると同時に、皺やただれた傷がその表面に書きこまれている。

会場風景

会場風景

そして、第四展示室で対峙する新作「The Drowned」は、一見すると、粘度の高い顔料が溶け合った抽象絵画か、壁紙やペンキが剥落して地が露出した壁のようにも見えるが、2019年の台風19号で被災した川崎市市民ミュージアムに収蔵され、被害を受けた自作プリントを被写体としたシリーズである。印画紙の表面がかさぶたのようにめくれ、変色し、溶け出した化学物質や泥に浸食された写真は物質へと還元され、「災厄の痕跡が表面に凝固した皮膚」として「ひろしま化」している。

会場風景

40年以上にわたる道程を通して、多彩なシリーズを辿りながら、「写真が捉えるのは傷を負った(女性たちの身体の)表面であり、撮影という営為は共感の眼差しとして成立するが、写真もまた被傷性を持つ一枚の皮膜である」ことを明晰に焦点化し、残酷さと希望を同時に提示する本展。第二の皮膚としての衣服に始まり、元赤線地帯の生身の女性たちを撮るのではなく、「かつてそこにいた」不在の痕跡を「壁=建物の皮膚の傷跡」として捉える眼差し。肉感的な多肉植物やバラの花弁=女性の性的記号として置換する表象の常套手段を、欲望の喚起ではなく、「傷」によって反転的に結び付けること。文字通りの身体表面の傷跡を経て、最後に写真それ自体に回帰する本展の構造は、自画像的であると同時に、固有名を超えた痛みの可視化としての普遍性をその身に帯びている。

2021/05/22(土)(高嶋慈)

オリガミ・アーキテクチャー 一枚の紙から世界の近現代建築を折る

会期:2021/04/09~2021/06/03

ギャラリーA4[東京都]

展示空間研究の一環として、ギャラリーA4(エー クワッド)を取材し、「オリガミ・アーキテクチャー」展を鑑賞した。ゼネコンの建築ギャラリーとして、海外の現代建築を積極的に紹介した大林組のTN Probe(1995-2008)はすでに活動を停止し、ル・コルビュジエのコレクションを紹介していた大成建設のギャルリー・タイセイ(1992-2016)は大幅に縮小され、2018年からはヴァーチャルのみになったが、竹中工務店のギャラリーA4は現在も継続している。これは東京本店ビルが銀座から江東区に移転したことに伴い、地域に開かれた社会貢献の場として2005年にスタートし、現在までに100以上の展覧会を開催した。もともと設計の業務をしていた岡部三千代(現副館長)らが社内公募でスタッフとなり、立ち上げたという。

企画の特徴は以下の通り。ほかとの差別化も意識し、現役で活躍しているスター建築家の個展は開催しないこと。逆にモダニズムを再考する企画があること(坂倉準三、藤井厚二、イームズ夫妻など)。建築写真に注目していること(石元泰博展や、レンズ付きフィルムによる写真展シリーズなど)。また展示専門委員会に美術の関係者が含まれていることから、ときどき現代アートの展示も行なう。2014年にはメセナ大賞を受賞している。

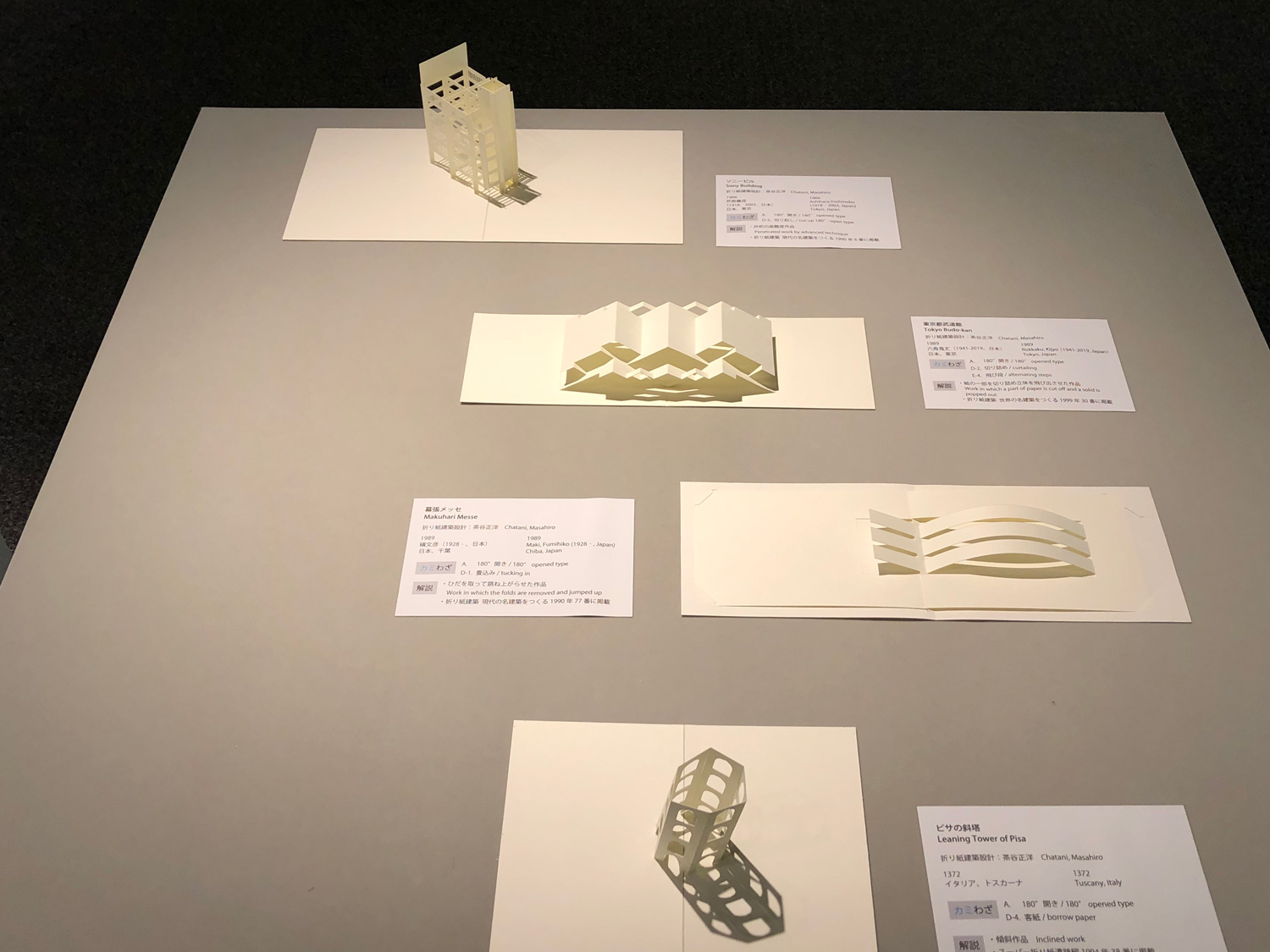

さて、今回の「オリガミ・アーキテクチャー」展は、折り紙というミニチュアによって世界の建築を紹介するものだ。「折り紙建築」は、茶谷正洋が1981年に提唱したものだが、その後、娘の茶谷亜矢、木原隆明や五十嵐暁浩らが継承し、膨大な作品が制作された。会場では、「カミわざ辞典」として、まず基本的な技法と表現を説明している。建築はそもそも抽象的な造形物だが、折り紙によって表現する際、すべては再現できないために、必然的に特徴的なかたちを選ぶ。つまり、建築を簡略化しつつも、そのアイデンティティを失わない変換を行なう。

提唱者の茶谷正洋が設計した折り紙建築の数々

茶谷正洋の関連資料も展示されていた

折り紙建築の基本的な技法と表現を説明した「カミわざ辞典」

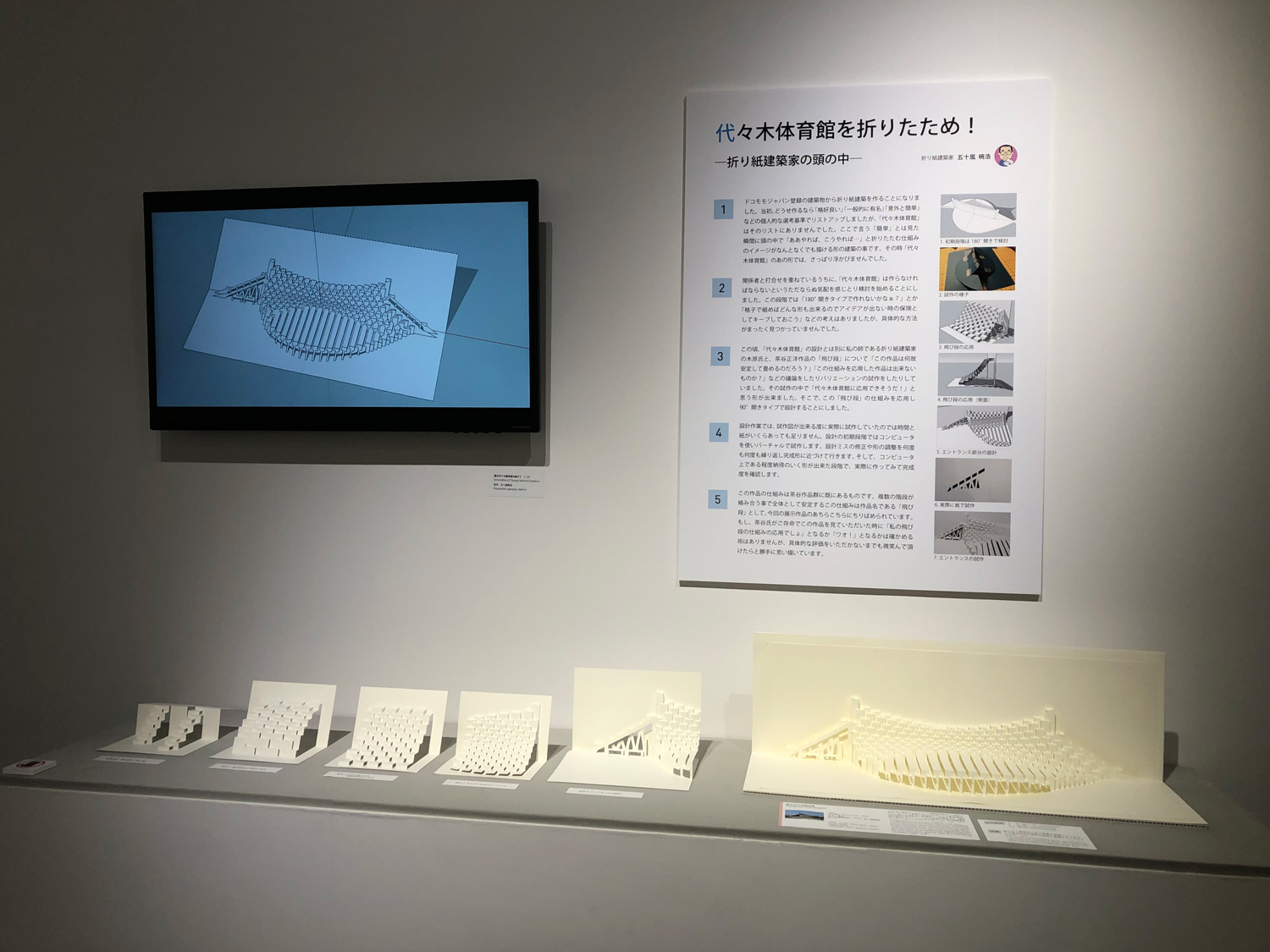

今回の展示は、ただ折り紙建築を並べたものではない。アジア建築史の研究で知られる村松伸が監修したことで、日本と西洋だけでなく、アジア(韓国、シンガポール、カンボジアなど)、アフリカ(エジプト)、旧ソ連(ウクライナ)、南アメリカ(ブラジル)を網羅したことが興味深い。そして世界各地の動向をまとめた大きな「複数のモダンムーブメント年表」が、壁に展示されている。おそらくこれは、折り紙建築による世界建築博物館の構想なのだ。

日本の現代建築を折り紙建築で再現

代々木体育館を折り紙建築で再現

アメリカやブラジルの建築を折り紙建築で再現

世界各地の動向がまとめられた「複数のモダンムーブメント年表」

2021/05/24(月)(五十嵐太郎)

「みみをすますように 酒井駒子」展

会期:2021/04/10~2021/07/04(※)

PLAY! MUSEUM[東京都]

※土日祝に限り、日付指定券を販売。

誰しも経験があると思うが、大人から見ればくだらないものや些細なことでも、子どもにとってそれが特別なものに見えることがある。絵本作家の酒井駒子は、そんな子どもの目を通して見える密やかな世界を丁寧に描く。明るく愉快にではなく、静かにゆっくりと。もう何年も前、『金曜日の砂糖ちゃん』で私は初めて彼女の絵本を知ったのだが、そのとき、心をハッとつかまれた覚えがある。子ども向けの絵本はまさに明るく愉快に描かれることが多いが、自分自身を振り返ってみても、子どもだからといって毎日のすべてが明るく愉快であるはずがない。それは大人が押し付ける概念である。むしろ静かにゆっくりと、自分の内面(というか想像の世界)と向き合う時間が長かったような気がする。『金曜日の砂糖ちゃん』に収録された3作は、大人が望む子どもの無邪気さとは別のベクトルで、そんな子どもの内面がありのままに描かれているように感じた。

さて、本展は酒井駒子を特集した初めての展覧会である。彼女が実際に居を構える「山の家(アトリエ)」を彷彿とさせるような音や映像、そして無垢の杉材を使った額やケース、什器で会場が構成されていた。これまで刊行された絵本などのなかから厳選された約250点の原画が、形も大きさも高さもまちまちな額やケースに収められており、散策するように巡りながら覗き込んだり屈み込んだりして鑑賞した。彼女の原画を見るのは初めてだったのだが、画用紙だけでなくダンボールにまで描かれているのには驚いた。黒い絵具を下塗りした上に配色するという独自の技法が、彼女の絵の持ち味なのだが、ダンボールを画用紙代わりにすることで、さらに独特のざらつきが加わるようだ。そんな種明かしもあり、印刷では味わえない原画の生の迫力を十分に堪能できた。

展示風景 PLAY! MUSEUM[撮影:吉次史成]

展示風景 PLAY! MUSEUM[撮影:吉次史成]

展示風景 PLAY! MUSEUM[撮影:吉次史成]

展示風景 PLAY! MUSEUM[撮影:吉次史成]

本展を観た後、酒井駒子への興味が俄然と増してさまざまな絵本を手に取ってみた。やはり大人が読んでも心を動かされる作品が多い。なかでも歌人の穂村弘と共作した絵本『まばたき』は、シンプルゆえに力強く、最後の1ページを開いたときの衝撃は非常に忘れがたいものとなった。

展示風景 PLAY! MUSEUM[撮影:吉次史成]

展示風景 PLAY! MUSEUM[撮影:吉次史成]

公式サイト:https://play2020.jp/article/komako-sakai/

2021/06/01(火)(杉江あこ)

グラフィックトライアル2020─Baton─

会期:2021/04/24~2021/08/01(※)

印刷博物館 P&Pギャラリー[東京都]

※入館事前予約制

トップクリエイターと凸版印刷とが協力し合い、新しい印刷表現を探る「グラフィックトライアル」。昨年のコロナ禍でいったん中止に追い込まれた同展だったが、1年越しで開催にこぎつけた。今回の参加クリエイターはグラフィックデザイナーの佐藤卓、美術家の野老朝雄、アートディレクターのアーロン・ニエ、同じくアートディレクターの上西祐理、凸版印刷フォトグラファーの市川知宏の5人で、オリンピックイヤーに相応しいクリエイターが加わっていたことも目玉である。

展示風景 印刷博物館 P&Pギャラリー

展示風景 印刷博物館 P&Pギャラリー

例えば佐藤卓が選んだ題材は「みそ汁」で、やはり生活に根差したデザイナーだなと実感する。みそ汁は和食の基本要素であり、ほぼ毎日、多くの人々が口にする身近な料理だ。佐藤がポスターづくりのヒントにしたのは、印刷所で「ヤレ」と呼ばれる損紙である。調整や確認のために何度も試し刷りされ、関係のない絵柄同士が刷り重ねられたヤレのビジュアルに得も言われぬ魅力を感じていたという佐藤は、そこにみそ汁のイメージを重ねた。まるで鍋にみそと具材を投げ込むように、紙面にみそと具材をレイアウトしたのだという。観ている方も、鍋の中を覗き込んでいるようなシズル感をともなう。佐藤はヤレのような刷り重ねを表現するべく、みそや具材1種ごとにCMYKの4版を刷るという手間をかけ、1枚のポスターにつき20刷以上を実施。さらにみそや具材の味わいや舌触りを想起させるかのごとく、印刷時の網点の細かさや形状を細かく設計し、ぬめりのある具材にはグロスニスを追加。また具材を鍋に投入する順番で刷り重ねるというユニークな試みをしており、本当に料理をするようにポスターづくりを楽しんだ様子が伺えた。

展示風景 印刷博物館 P&Pギャラリー

展示風景 印刷博物館 P&Pギャラリー

一方、東京2020オリンピック・パラリンピックのエンブレムを制作したことで一躍有名になった野老朝雄は「REMARKS ON BLUE」と題し、青の印刷実験を行なった。これまで野老は徳島県で藍染を、佐賀県有田町で有田焼の呉須を素材にして青の研究を行なうなど、青への強いこだわりを持つ。今回、軸とした色はC100%、M86%、Y0%、K50%を掛け合わせた日本の伝統的な藍色だ(この藍色の数値の割り出し方にも絶妙な論理があって驚いた)。野老はこの藍色の濃度を100段階に分け、一つひとつをグリッドにして、それらを曼荼羅状に組み立てたポスターを制作。このビジュアルをもとに用紙やCMYKの刷り順を変えるなどさまざまな試みをしているのだが、なかでも直射日光を当て続けてCMYKの経年変化を調べた実験には興味を引かれた。青は褪色しづらいという知識は私の頭にもなんとなくあったが、それに対してYは72時間、Mは360時間直射日光を当て続けると色みが消えるという衝撃の結果が導き出されていた。つまり藍色のポスターは360時間でCとKを掛け合わせただけの青色のポスターへと変わってしまうのである。野老が青に惹かれるのは、この強さゆえだ。いずれも各クリエイターの個性が伺えるトライアルばかりで大変刺激的であった。

展示風景 印刷博物館 P&Pギャラリー

展示風景 印刷博物館 P&Pギャラリー

公式サイト:https://www.toppan.co.jp/biz/gainfo/graphictrial/2020/

2021/06/01(火)(杉江あこ)

イサム・ノグチ 発見の道

会期:2021/04/24~2021/08/29(※)

東京都美術館[東京都]

※日時指定予約を実施

香川県牟礼町のイサム・ノグチ庭園美術館を私が訪れたのは、もう十数年以上も前のことである。見学には事前に往復ハガキによる申し込みが必要で、入館してからは「写真撮影はいっさいNG」とずいぶん厳しい対応ではあったけれど、わざわざ足を運んだ甲斐があった。そのときに感じたのは、彫刻は設置される環境が重要ということである。庭やアトリエ、住居の至るところに鎮座する数々の彫刻はまさにそこに生きていた。「自然石と向き合っていると、石が話をはじめるのですよ。その声が聞こえたら、ちょっとだけ手助けしてあげるんです」とイサム・ノグチは語ったと建築家の磯崎新が明かしているが、その自然石ならではの生命力を強く感じたのだ。それから10年以上経った5年前、米国ニューヨークのイサム・ノグチ庭園美術館へも出張のついでに訪れることができたのだが、やはり同じように感じたことを覚えている。

この彫刻の活力を見せるという点において、本展は優れていた。これまでにも都内などで催されたイサム・ノグチの展覧会をいくつか観てきたが、ホワイトキューブの中に置かれた彫刻はどうにも居心地が悪そうに見えて仕方がなかったからだ。本展の「第1章 彫刻の宇宙」では、ノグチの代表作である光の彫刻「あかり」を150灯も吊るした大規模なインスタレーションが中央に配され、その周りや下を周回できるようになっていた。これを観た瞬間、こう来たか!とテンションが思わず上がった。明滅する「あかり」150灯の周囲には、ノグチの壮年から最晩年に至るまでの多様な作品が点在し、それらまでも不思議と生き生きとして見えた。

展示風景 東京都美術館

展示風景 東京都美術館

展示風景作品 ©2021 The Isamu Noguchi Foundation and Garden Museum/ARS, NY/JASPAR, Tokyo E3713

続く「第2章 かろみの世界」と「第3章 石の庭」でもそれは同様だった。全体がシンプルな3部構成で、いずれも広い空間に彫刻を点在させて周囲の照明を少し落としていたためか、解説を読んだり頭で考えたりするよりも心で感じることができたのである。ザラザラ、ツルツルとした石の豊かな地肌、いろいろな想像力を掻き立てる形、前から横から後ろから観たときに異なる印象……。こうした彫刻の純粋な姿に見入ることができた。実は緊急事態宣言が発令されて、本展は開始早々に一時休室に追い込まれてしまったが、そんな人々の心が病んでしまいかねないコロナ禍だからこそ、芸術の力が必要だ。奇しくも、ノグチは現代の我々に生きる勇気を与えてくれたように思う。

展示風景 東京都美術館

展示風景 東京都美術館

展示風景作品 ©2021 The Isamu Noguchi Foundation and Garden Museum/ARS, NY/JASPAR, Tokyo E3713

公式サイト:https://isamunoguchi.exhibit.jp

2021/06/01(火)(杉江あこ)

![DNP Museum Information Japanartscape[アートスケープ] since 1995 Run by DNP Art Communications](/archive/common/image/head_logo_sp.gif)