artscapeレビュー

2021年06月15日号のレビュー/プレビュー

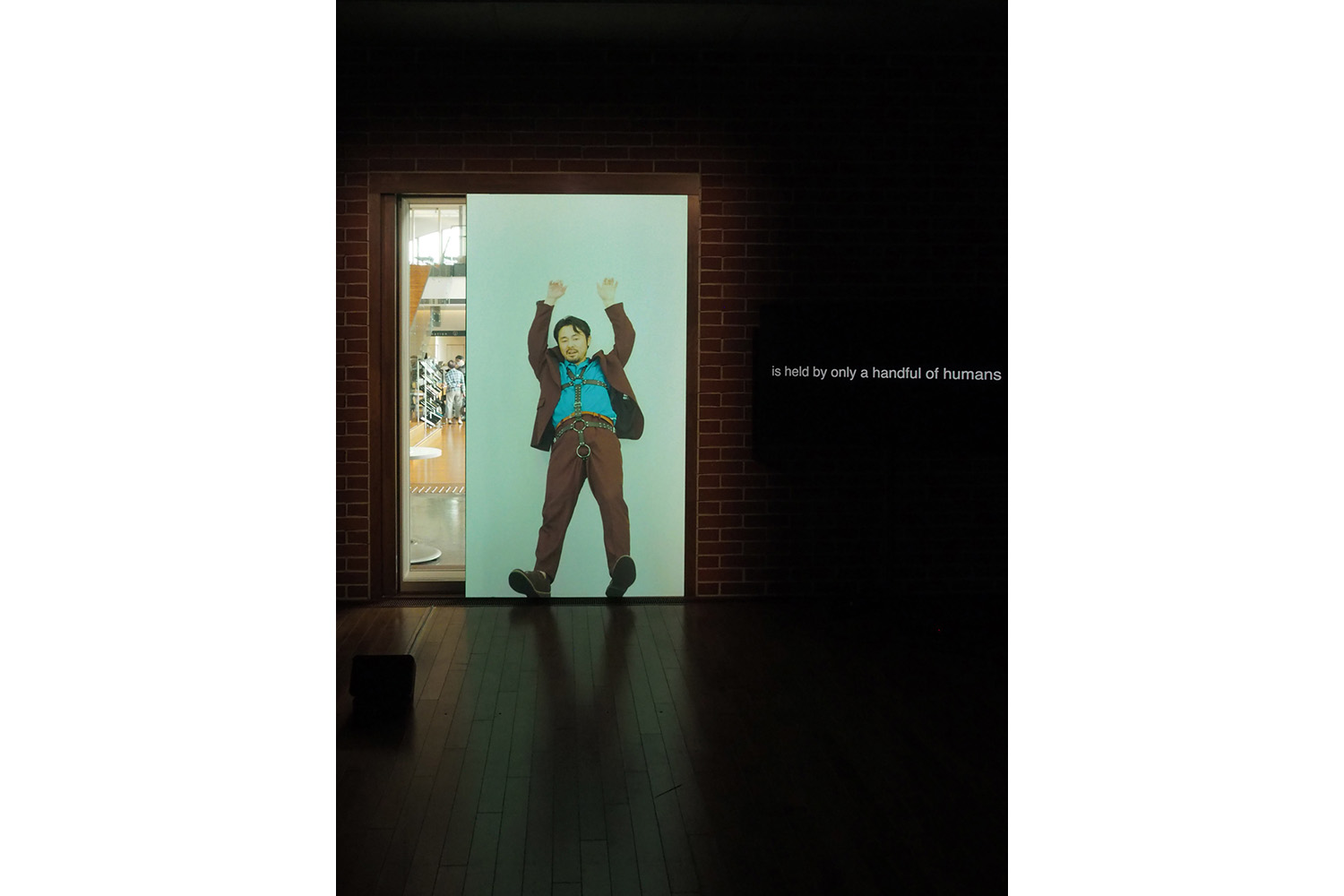

村川拓也『事件』

会期:2021/05/14~2021/05/16

京都芸術劇場 春秋座[京都府]

プロの俳優ではなく、当事者が日々の労働を再現し、自らの言葉で経験を語るといった手法によって「ドキュメンタリー演劇」の騎手として評価を築いてきた村川拓也。一方、本作『事件』は、村川自身が3年前に京都市内のスーパーで刺傷事件を目撃した経験を元に、「スーパー」という消費空間で日々反復される店員と買い物客の営為とその綻びを再構築するものだ。犯人や被害者、目撃した買い物客など当事者が出演しない(できない)ことや、「ある架空の設定」のレイヤー的交差によってドラマ(未満のドラマ)を紡ぎ出す手法は、一見「フィクション」「物語」への志向にも見える。本評では、この村川の新たな試みを、ドキュメンタリー的手法の代表作とされる『ツァイトゲーバー』(2011)→『インディペンデント リビング』(2017)→『Pamilya(パミリヤ)』(2020)の系譜との連続性と断絶・飛躍という両面から考えてみたい。

冒頭、ひとりの若い女性が自転車をおしながら下手側の客席脇の通路を通って登場し、舞台上を一回りした後、施錠された扉やロッカーをマイムで開け、業務のため着替えを行なう。『Pamilya』との連続性を暗示する導入だ(『Pamilya』も幼い娘の養育のため、渡日して老人ホームで働くフィリピン人女性介護士の「日々の介護労働」が再現される)。舞台上には、両側に商品陳列棚が並ぶスーパーの通路を示す白線のテープと、わずかな食品やペットボトル、衣類、奥にモニターが置かれただけで、ミニマルな余白に満ちている。この、想像力を投企すべき/空虚さに満ちた「スーパー」の空間で淡々と提示されるのは、女性従業員をメインに、店長の男性、服を買いに来た男子高校生の3者である。店員、管理する店長、買い物客という3つの立場が、始業準備や開店前の「あいさつ」の復唱、掃除、品出し、レジ業務、着ぐるみマスコットの一日店長のキャンペーン、退勤といった一日の時間軸のなかで交互に反復されていく。動作は無対象で、体の動きだけをただ淡々と見せるものだ(それは、後述の内容とも関わるが、 エンタメ的な要素や誇張性を伴う「マイム」というより、「動作をエアーで行なっている」感覚に近い)。「会話」を通して、女性従業員は保育園に幼い子どもを預けながら働いていることや店長の無理解、引きこもりの男子高校生を心配する母親、彼の抱える鬱屈といったそれぞれの事情が垣間見え、わずかな奥行きが与えられる。

[撮影:井上嘉和]

[撮影:井上嘉和]

本作が徹底して描くのは、店員にも客にも等しく「役割」「機能」だけの存在であることを求める、「スーパー」に象徴化された「日常」の平板さと、抑圧によって成り立つ「快適さ」だ。その不気味さを増幅的に演出するのが、「会話相手の声」の処理である。基本的に舞台上には1名ずつしか登場せず、「次の業務の指示や客のクレームがあったことを注意する店長の声」「男子高校生の母親や接客する店員とのやり取り」といった「会話」はすべて、「頭上のスピーカーから流れる不在の声」として演出される。女性従業員は「スピーカーの声」に黙々と従い、レジ業務ではどの(見えない)客に向かってもマニュアル化された文句を機械的に反復し続け、「もっと笑顔で」という店長の注意にも逆らうことはない。だが、「いらっしゃいませ」「ありがとうございました」「申し訳ございません」といった文句を、店員のお手本として延々と復唱し続ける店長もまた、消費資本主義社会と会社組織のなかで自動化されたロボット的存在にすぎない。休憩時間にひとりお菓子を食べる店長の背後では、モニターに化粧品のCMが無音で延々と流れ、明るい空虚さと孤絶感を増幅する。

[撮影:井上嘉和]

ここで、最も基底的なレベルで「生」を支える日々の「労働」の透明性を、エアー動作による「再現」によって逆説的に可視化するという点で、『ツァイトゲーバー』『インディペンデント リビング』『Pamilya』の系列と本作の共通項が浮かび上がる。ALS(筋萎縮性側索硬化症)など重度身体障害者の介助を本職の介助士が舞台上で再現する『ツァイトゲーバー』『インディペンデント リビング』や、認知症の高齢者の介護を本職の介護士が再現する『Pamilya』が扱うのは、障害者や認知症の高齢者の介助や介護という、「生」の持続を根源的に支えているにもかかわらず、社会的に不可視化された労働である(『Pamilya』の場合はさらに、「外国人労働者」「シングルマザー」というレイヤーが加わる)。一方、スーパーの接客業務もまた、私たちの日常生活に組み込まれた一部であるが(ゆえに)注視されず、意識のなかで「空気」のような不可視状態にとどめ置かれている。両者はともに、私たちが「快適」な日常生活を送るうえで、「見ないで済ましているもの」「見なくても(見ない方が)ストレスなくスムーズに過ごせるもの」をエアー動作によって「見させられる」のであり、クリアな輪郭として浮かび上がらせる。

また、村川作品のもうひとつの通奏的な主題として、「演劇」に対する原理的批判がある。『ツァイトゲーバー』『インディペンデント リビング』『Pamilya』の系列では、「観客のひとりを被介助者役として舞台に上げる」仕掛けによって、戸惑いや緊張でこわばって「動けない」その表情や身体に「(不在の)被介助者」を重ね合わせるという想像力の発動が、「それを見る私たち観客自身の眼差しによるものである」という暴力性を再帰的に突き付ける。一方、本作では、店長の指示や注意、延々と読み上げられる客のクレームなど「頭上のスピーカーから流れる声」が、その「不在」と「高低差」によって、遍在する不可視の権力を示唆する。それは、メタレベルでは(舞台上には不在の)演出家の絶対的な声を示すとともに、指示やクレームを発する身体が不在化されていることは、自らが内面化している証左であるともとれる。

マニュアル化された動作やあいさつ、機械的反復、ルーティンへの従属。終盤、レジに立つ女性従業員を無言で刺す通り魔は、この「完全に自動化・制御されたルーティン」「従業員と陳列された商品、人間とモノの圧倒的な同質性」のシステムに外部から侵入し、亀裂を入れ、停止させようとする存在として登場する。だが、「刃物で刺す」行為自体も機械的に淡々と反復され、かつ何度反復しても、「ピッピッピッ」というレジの機械音が心電図の電子音のように不穏に鳴り響き続けるだけで、刺された店員は「死なない」。「転覆を企てる者も従属する者も、すでにシステムの一部である」ことの残酷な証明が、「死なない」という絶望だけが提示される。

機械のように「死なない」女性従業員が、退勤後、公園の遊具で(見えない)子どもを遊ばせるというラストシーンは、徹底して乾ききった本作にわずかな抒情性と救いを与える。本作で村川が「フィクション」を導入した理由を、そこに見出せるのではないか。

関連レビュー

村川拓也『Pamilya(パミリヤ)』|高嶋慈:artscapeレビュー(2020年03月15日号)

2021/05/14(金)(高嶋慈)

桝本佳子「Blue Birds/Blue Ceramics」

会期:2021/05/06~2021/06/25

ワコールスタディホール京都 ギャラリー[京都府]

器に絵付けされたモチーフが、器の表面から立体的に飛び出す。鳥、松、タコ、鹿、五重塔、埴輪、果てはスペースシャトルまでが唐突に器と合体し、陶彫刻とも壺ともつかないバランスで佇み、ナンセンスな笑いを誘う。陶芸家の桝本佳子は、「器の表面を彩る装飾モチーフ」を器(本体)への従属から解放し、三次元の物体である器の表面に描かれた二次元の装飾を再び立体化することで、「彫刻/工芸」「機能/装飾」「本質/付随物」というヒエラルキーの解体や「二次元/三次元」の複雑な往還をユーモアとともに企てる。飛び出す絵本のような親しみやすさと、超絶技巧の細部が魅力だ。

本展では、ドイツのシャルロッテンブルク宮殿にある東洋磁器のコレクション「磁器の間」を見たときの衝撃的な経験を元に、75点の器で構成された迫力あるインスタレーションが展開された。青い染付を施した皿や壺が壁一面に左右対称に並べられ、その厳格なシンメトリーと拮抗するように、器から飛び出したカモメやトンビなどの海鳥が翼を広げて縦横無尽に飛び交う。海鳥の体は器と融合するかのように鮮やかなコバルトブルーの濃淡で染められ、青海波、松、浦島太郎、魚など「海」と関連の高いモチーフの装飾紋様がその体を浸食し、リズミカルなアクセントを添える。だがなぜ、大量の皿や壺を壁にシンメトリックに並べたのか。なぜ、「海鳥」が選択されたのか。

[photo: Nobuyoshi Ochi]

1706年に完成したシャルロッテンブルク宮殿の「磁器の間」をはじめ、17~18世紀のヨーロッパ諸国では、当時はまだ生産技術を持たなかった白く輝く磁器を中国や日本から輸入し、王侯貴族たちが財力や権力を誇示するためのコレクションルームが数多くつくられた。東洋磁器の海洋貿易の中心を担ったのが、17世紀初頭にオランダで設立された東インド会社である。ヨーロッパへ運ばれた東洋磁器は、城館の室内装飾のために用いられ、暖炉の上の飾り棚とその背面に貼られた鏡を中心に、大量の皿や壺を左右対称に配置して壁全体を覆い尽くす「鏡の間」「磁器の間」が生み出された。

こうした東洋磁器を用いたヨーロッパ独自の室内装飾様式と、江戸時代から現代に至る陶磁器、掛物、織物、漆器の紋様を参考にした桝本の本作は、海を越えた東洋磁器の旅や交易史を「海鳥」によって示すとともに、「写し」「コピー」「模倣」をめぐる東西の工芸史の問題も射程にとらえている。当時ヨーロッパへ輸入された東洋磁器は、ヨーロッパ各地での磁器焼成技術の開発を促し、シノワズリ(中国趣味)という新たな装飾様式を生み出したと同時に、高い商品価値のため、多くの模倣品を生み出した。一方、日本の美術工芸の歴史においては、「写し」は「オリジナル」の下位に置かれる粗悪なコピーではなく、技術的習得や先人の卓越した技能に対する称賛の表われといった積極的な意味や役割を持っている。さらに、「磁器の間」に代表されるコレクションは、異文化への憧憬の眼差しと同時に、元の文脈から剥奪された物品を大量に集積することで富と権力を誇示する政治的機能を担っており、文化的覇権力の装置でもある。

「異文化の物品の大量所有によって文化的・政治的覇権力を誇示する装置」としての室内装飾様式それ自体を模倣・コピーするという手続きをとる本作において、「権力の器」としての厳格な秩序構造のなかに侵入し、あるいは飛び立とうとする鳥たちは、それを内部から攪乱し、解放を企てているようにも見える。「器」の概念を、単体としての器から、それらを内包する権力の視覚化装置へと拡張して介入し、「写し」「コピー」をめぐる東西の工芸史・装飾史へとスケールを拡げた本展は、新たな局面を切り開くものだと言える。

会場風景

桝本佳子公式サイト:http://keikomasumoto.main.jp

2021/05/14(金)(高嶋慈)

チェルフィッチュの〈映像演劇〉『風景、世界、アクシデント、すべてこの部屋の外側の出来事』

会期:2021/05/14~2021/05/21

チェルフィッチュの〈映像演劇〉『風景、世界、アクシデント、すべてこの部屋の外側の出来事』は4本の〈映像演劇〉によって構成される演劇公演/展覧会。2020年に札幌文化芸術交流センターSCARTS内のSCARTSコートで「初演」され、今回は穂の国とよはし芸術劇場PLAT アートスペースでの「再演」となった。

展覧会形式の〈映像演劇〉としては2020年に熊本市現代美術館で「初演」された『渚・瞼・カーテン』に続く第二弾。「境界」のモチーフは通底しながら、6本の独立した作品が並ぶ印象の強かった『渚・瞼・カーテン』から一転、『風景、世界、アクシデント』は足立智充と椎橋綾那の二人の俳優は共通しつつも形式の異なる四つの作品をひとつの空間に配置し、あるひとつの部屋を舞台にした趣の演劇公演/展覧会となっていた。

会場に入ってまず目に入るのは《カーテンの向こうで起きていること》。設置された壁面の前に2枚の白いレースカーテンが引かれている。そこに映し出される女(椎橋)はベランダにやってくる小鳥や空に浮かぶ雲の形など、カーテンの向こうの風景について語る。公園に出没する不審者、近づきつつある台風、踏切事故と不穏さを増していく語りはやがて、世界のあちこちで起きている災害の話に至る。だが、目にすることのない人たちの存在を気にかけることはほとんどないしこれからもないだろう、と「あなたは思ってる」と女は語る。「カーテンの向こう」はあちらかこちらか。存在しない線引きをしているうちに世界は転覆するだろう。時折ふわりと舞い上がるカーテンの向こうに女の実体はない。

会場の中央に置かれているのは《高い穴のそばで》。天板に「穴 hole」と書かれた丸テーブルに近づくと上方から男女(足立、椎橋)の声が聞こえてくる。「あなたは穴の底を覗き込もうとしている」という男に「わたしは穴の底を覗き込もうなんてしていない」と応じる女。男は穴の底にいるらしい。「考えるべきことはいつだって山ほどある。穴に気をとられてなんている場合じゃない」という女が穴に放った「小さな石のような物」は女がそれを忘れた頃に穴の底に届き「わたしを殺すだろう」と男は言う。丸テーブルの下の床面には真上からの光で黒い円形の影が描かれている。私の立つここは穴の縁かそれとも底か。

奥の壁面には《仕切り壁が仕切りを作っている》。壁にもたれながら話す男(足立)。すぐ横の壁にはガラスの嵌め込まれた縦長のスリットがあり、会場の外のカフェスペースでくつろぎ談笑する人々が見える。「世界は日に日に狂っていってる/ほとんどの人間は/そのことをあまり気にせず生きている」。平和な光景の背後でゆっくりと狂いゆく世界。「誰かが働きかけなければ、世界は正常化しない」と語る男が抱くのは革命への意志のようにも陰謀論に染まった狂気のようにも響く。

今回の展示ではここまでの3作品がひとつのループとして上演されており、観客は(入場のタイミングにもよるが)作品に誘導されるようにして会場の奥へと歩みを進めることになる。一方、《仕切り壁が仕切りを作っている》と向かい合う壁面では《ダイアローグの革命》が単独でループ上演されている。しかし、こちらはヘッドホンを装着して音声を聴く形式のため、壁面に映し出される男女の言葉が会場を歩き回る観客に届くことはない。観客はゆったりとしたひとり掛けのソファに腰を下ろし、ヘッドホンを装着することで、ようやく男女の声を聴くことができる。

「この世界をすぐにでも変えたい」と語る女と「世界が真に変わっていくことは、ゆっくりとした仕方でしか起こらない」と語る男。女は変革の実現のためには手段は正当化されると言い、男は正しい方法で変革を実現するために長い時間をかけなければならないと言う。両者の言葉は平行線を辿り、そもそも言葉を発する二人は互いの存在を認識していないようにも見える。男女はつねに正面を向いたままだ。時折、分身のようなもうひとりの男女が現われ短い言葉を発して去っていく。その言葉は未来からやってきた者のそれのようにも響くが二人はまるで別のレイヤーに存在しているようにときに平面上で重なり合い、干渉することがない。「ダイアローグの革命」とはその不能を示す言葉だろうか。沈黙した二人は私の方を見据え、しばしの後に去っていく。二人の言葉は私に向けられていたのかもしれない。

展示会場を出て振り返ると、スリットから会場内部の様子が見えた。壁の向こうで語っているはずの《仕切り壁が仕切りを作っている》の男の姿は私には見えず、薄暗い会場内に立つ観客たちが考えていることを私が知る術もない。展示会場からは能天気にも見えたカフェスペースを通り抜け、私は建物の外へ出る。世界には無数の境界が引かれていて、しかしどこまでもつながっている。

チェルフィッチュ:https://chelfitsch.net/activity/2021/02/eizo-toyohashi.html

穂の国とよはし芸術劇場PLAT:https://www.toyohashi-at.jp/event/performance.php?id=965

関連レビュー

渚・瞼・カーテン チェルフィッチュの〈映像演劇〉|山﨑健太:artscapeレビュー(2018年06月01日号)

2021/05/14(金)(山﨑健太)

アカシアの雨が降る時、ファーザー

認知症をめぐる2つの対照的な作品に出会った。ひとつは鴻上尚史作・演出『アカシアの雨が降る時』(六本木トリコロールシアター)、もうひとつはアンソニー・ホプキンズが第93回アカデミー主演男優賞を受賞した映画『ファーザー』である。

前者の演劇は、認知症になり、反ベトナム戦争が盛んだった1972年の20歳のときに戻った祖母の妄想を否定しないために、孫が恋人(=祖父)役を、息子であることが忘れられた父も他のさまざまな役を演じる悲喜劇だ。正直、横浜の村雨橋でアメリカ軍の戦車をしばらく通さないことに成功した市民運動が実際に起きていたことを知らなかったが、社会や政治の問題に対する諦観の念が広がった現代の状況を踏まえると、この半世紀のあいだの日本の変容に批評的な作品にもなっている。

もっとも、それだけでは観客の心を動かすことはできない。むしろ、目標を喪失した孫と仕事に忙殺された父が、祖母の世界観にあわせるためのドタバタを通じて自分の人生を見つめ直し、一度は壊れてしまった家族の関係が再生する過程が描かれた、見事な物語だった。なお、タイトルは1960年の日米安保闘争時に流行した歌謡曲「アカシアの雨がやむとき」にちなみ、劇中ではハイライトで歌われる。

一方、後者の映画『ファーザー』は、父が認知症になる話だが、家族が再生するどころか、アンソニー・ホプキンズの怪演による哀しい物語だった。ポイントはやはり認知症になった父の視点から、時間が歪み、状況が不可解になっていく世界が描かれたことだろう。その結果、映画は謎が増幅してゆくサスペンス仕立てになり、ときにはホラーのようだ。

したがって、筆者が映画館で鑑賞したとき、冒頭の数分間にずっとおかしなノイズが左側から鳴り続け、それが館の機器の不調なのか、監督による音の演出なのか、わからなかった。普通の映画なら、トラブルだと断言できるのだが(以前、劇場で『デビルマン』を鑑賞したとき、途中から音が消え、しばらくたって上演中止となり、代金が払い戻されたことはある)、認知症の映画だと、当事者にこういうノイズが聞こえるという設定なのかもしれないと思い、結局よくわからなかったという恐るべき作品である。

舞台『アカシアの雨が降る時』

会期:2021/05/15~2021/06/13

会場:六本木トリコロールシアター

公式サイトhttp://www.thirdstage.com/tricolore-theater/acacia2021/

映画『ファーザー』

公式サイト:https://thefather.jp/

2021/05/16(日)(五十嵐太郎)

ホー・ツーニェン ヴォイス・オブ・ヴォイド─虚無の声

会期:2021/04/03~2021/07/04

山口情報芸術センター[YCAM][山口県]

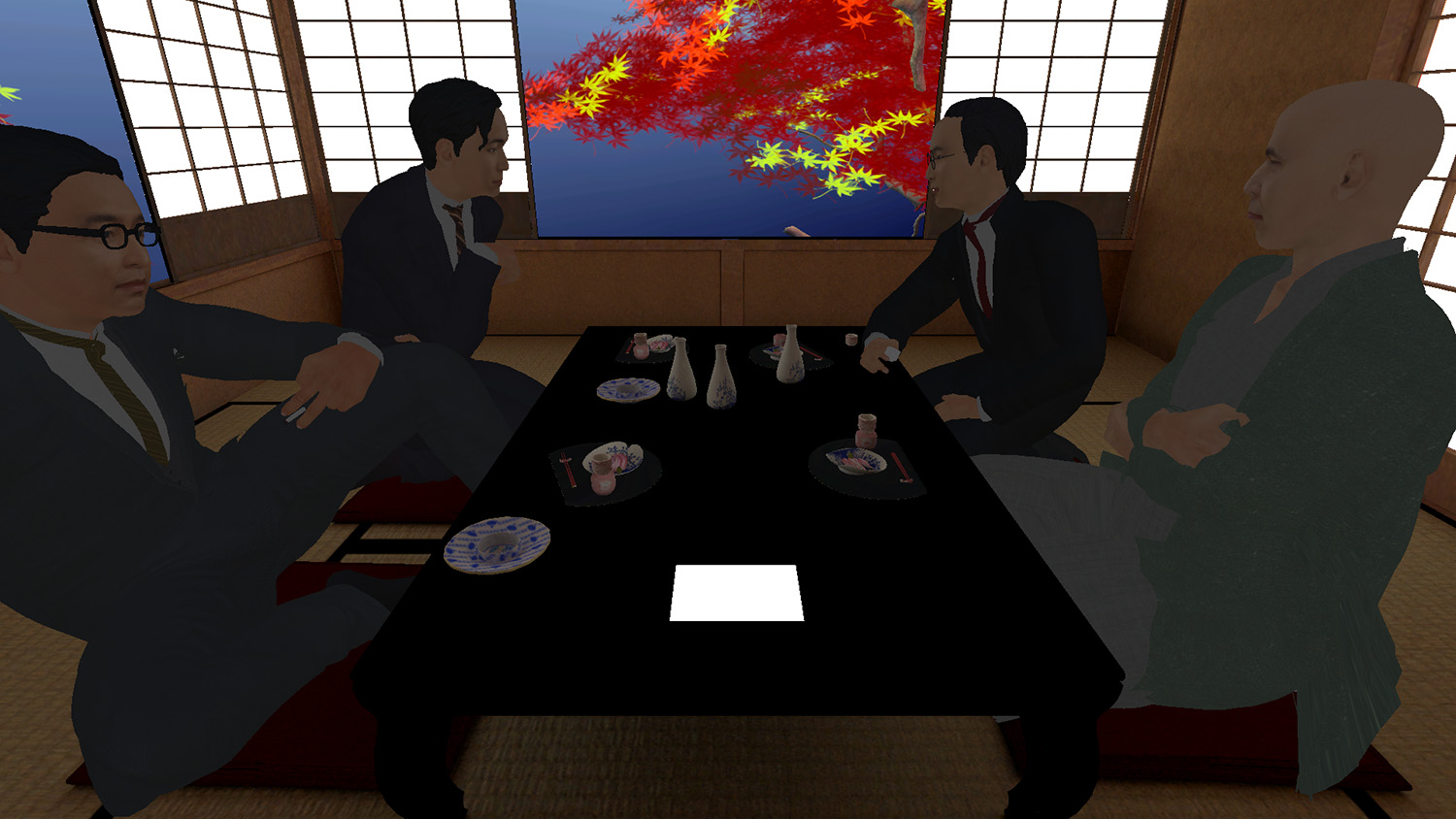

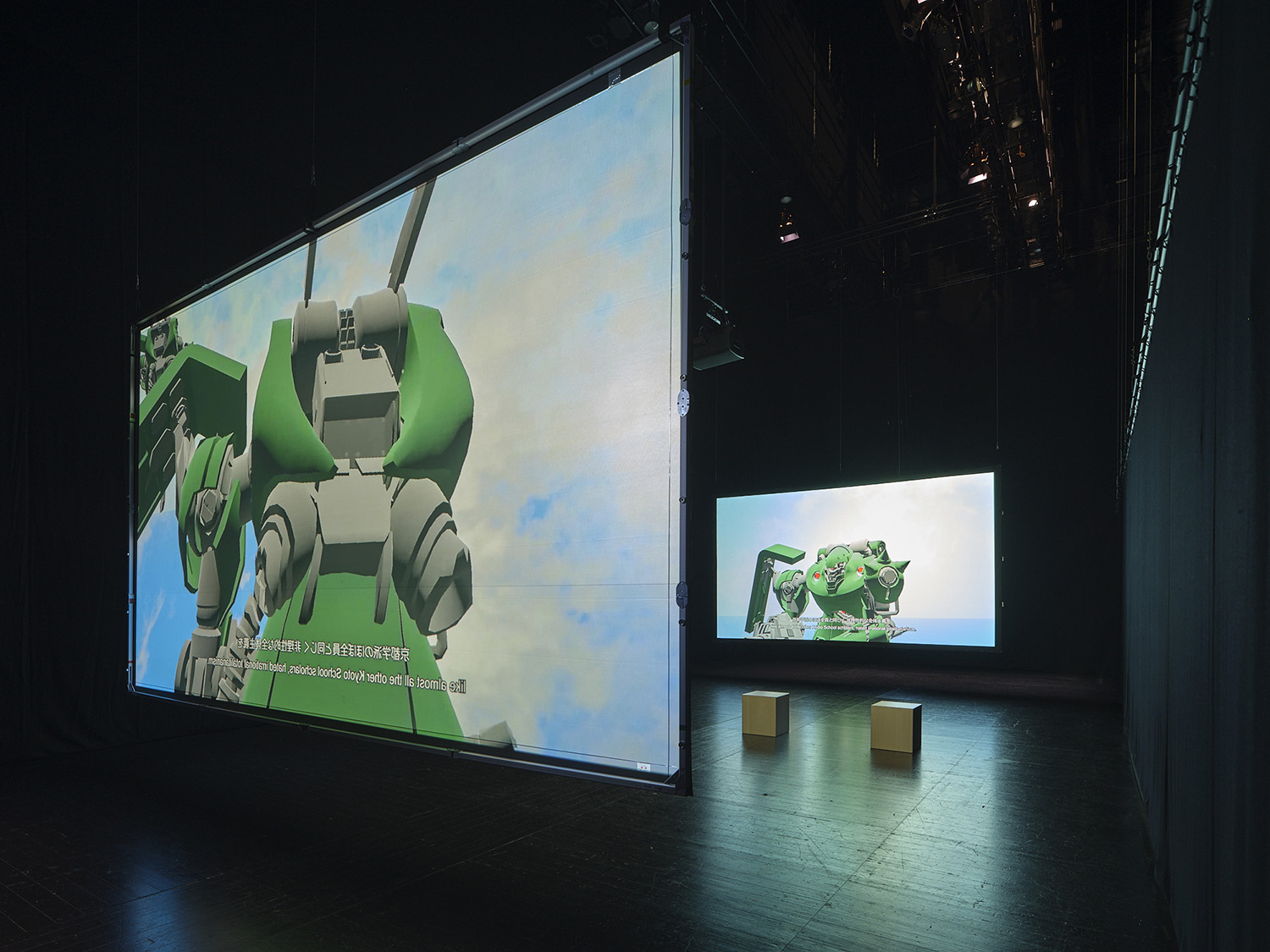

シンガポールを拠点とするアーティスト、ホー・ツーニェンの新作《ヴォイス・オブ・ヴォイド─虚無の声》は3対6面のスクリーンとVRによって構成されるインスタレーション。そこで扱われるのは哲学者の西田幾多郎や田辺元を中心に形成され、1930年代から40年代の日本の思想界で大きな影響力を持った「京都学派」の哲学者に関連するいくつかのテクストだ。

会場は「左阿彌の茶室」「監獄」「空」「座禅室」の四つの空間に分かれており、観客は最初の三つの空間でそれぞれ一対の映像を鑑賞したあと、「座禅室」でのVR体験に臨む。「座禅室」は蝶番のような役割を果たしており、VR空間内にはもうひと組の「左阿彌の茶室」「監獄」「空」「座禅室」が待っている。観客はスクリーンで鑑賞した映像のなかにVRを介して入っていくことになる。

会場の様子[撮影:三嶋一路/写真提供:山口情報芸術センター[YCAM]]

会場の様子[撮影:三嶋一路/写真提供:山口情報芸術センター[YCAM]]

「座禅室」でヘッドマウントディスプレイを装着し床に座った観客はまず、VR空間内の「座禅室」へと誘われる。そのまま動かずにいると「座禅室」の風景が続くが、座ったまま身動きすると空間は「左阿彌の茶室」へと移り、立ち上がればゆっくりと「空」へと上昇、横たわれば「監獄」へと沈んでいく。観客の動きや姿勢が空間の移動をもたらし、その移動する先々で観客は哲学者たちの「声」に耳を傾ける。

「声」といってもそれは哲学者たちの肉声ではなく、彼らが遺したテクストを現代の人間が読み上げたものだ。現実空間の「左阿彌の茶室」「監獄」「空」ではそれぞれ、VR空間で読み上げられることになるテクストの背景が説明されているのだが、それらはすべて、声と字幕による次のようなナレーションで始まる。「この作品に声を貸してくださることに感謝します」。

一体どういう意味だろうか、と思っている間に説明は「この作品では、アジアにおける日本の軍事行動が激化した1930年代から40年代にある日本の知識人グループが生み出したいくつかの理論的テクストを舞台に上げます。読んでいただくのは」と続き、どうやらこれを聞く「私」(?)は何らかのテクストを読むことになっているらしいことが了解される。「左阿彌の茶室」で重なり合う2枚のスクリーンではそれぞれ1941年に西谷啓治・高坂正顕・高山岩男・鈴木成高によって実施された座談会「世界史的立場と日本」と西田幾多郎『日本文化の問題』が、「監獄」で背中合わせになった2枚のスクリーンでは三木清『支那事変の世界史的意義』と戸坂潤『平和論の考察』が、向かい合う2枚のスクリーンによって構成される「空」では田辺元『死生』が「読んでいただく」テクストとして示され、それぞれの背景の説明が続く。

VR映像の一部[提供:山口情報芸術センター[YCAM]]

VR映像の一部[提供:山口情報芸術センター[YCAM]]

なぜテクストを読むのかという疑問に答えは与えられぬまま、観客は「左阿彌の茶室」から「監獄」を経て「空」へと至り、「座禅室」のVRで哲学者たちの「声」を聞くことでようやく、自分がこれまで聞いてきたものが「声優」への指示だったのではないかと思い当たる。「左阿彌の茶室」「監獄」「空」の映像作品はその意味でも「座禅室」のVR作品の「背景」を見せるものになっているのだ。そう考えると、現実の「座禅室」で観客が見るべきものはVRではなく、ヘッドマウントディスプレイを装着して現実を遮断し、VRに没頭して奇妙なふるまいを見せるほかの観客の姿なのかもしれない。

会場の様子[撮影:三嶋一路/写真提供:山口情報芸術センター[YCAM]]

会場の様子[撮影:三嶋一路/写真提供:山口情報芸術センター[YCAM]]

スクリーンの「左阿彌の茶室」「監獄」「空」で指示されるテクストは(スクリーンでは「左阿彌の茶室」に登場した西田幾多郎『日本文化の問題』がVRでは「座禅室」で読み上げられることを除けば)、VR内のそれぞれ対応する空間で読み上げられているのだが、しかし同時に、観客の立ち位置は奇妙にスライドし、二重化されることになる。当然ながら、実際には観客はそれらのテクストを読み上げることはなく、聞き手の位置に留め置かれるからだ。

聞き手といってもその内実はさまざまだ。「監獄」で観客は独房に横たわり隣室から聞こえてくるらしい二人の哲学者、三木と戸坂の声に耳を傾ける囚人となる。「空」に昇った観客はモスグリーンの機体に赤いモノアイの(量産型ザクを思わせる)ロボットの群に囲まれ、気づけばその一体となって同じ方向へと向かっている。学徒動員が拡大されようとするなか京都帝国大学の公開講座として実施された田辺元『死生』を聞くうち、ロボットの機体はゆっくりと分解していき、私の(機)体もまた、宙に舞う塵のように消えていく。

会場の様子[撮影:三嶋一路/写真提供:山口情報芸術センター[YCAM]]

会場の様子[撮影:三嶋一路/写真提供:山口情報芸術センター[YCAM]]

VR映像の一部[提供:山口情報芸術センター[YCAM]]

VR映像の一部[提供:山口情報芸術センター[YCAM]]

「左阿彌の茶室」での観客は座談会「世界史的立場と日本」に速記者として立ち合った大家益造の立場に置かれ、卓上の紙に筆記をしている(ように観客が手を動かす)間は座談会の声が聞こえてくる。だが、その手を止めると、今度は大家自身が1971年になって発表した歌集『アジアの砂』から引用された短歌を読み上げる声が聞こえてくる。読み上げられる短歌のなかには戦時を振り返ったものも多く含まれており、戦争を正当化しようとする「世界史的立場と日本」との対比は痛烈なアイロニーをなす。

映像作品のなかには『アジアの砂』に関する情報も含まれているため、短歌を聞く観客はすぐにそれが大家自身の「声」だと気づくことになるだろう。だが奇妙なことに、作中で大家に「声」を提供した「声優」に「この作品に声を貸してくださることに感謝します」という言葉が捧げられることはない。そもそも、大家はすでに速記者として自らは沈黙し、哲学者たちの言葉を届けるというかたちで「声を貸し」ている。「声を貸」すものは自らの言葉を奪われるのだ。では、この作品に立ち会い現在を生きる観客はどうか。

会場の様子[撮影:三嶋一路/写真提供:山口情報芸術センター[YCAM]]

会場の様子[撮影:三嶋一路/写真提供:山口情報芸術センター[YCAM]]

さて、この作品には「声」を提供しながら謝辞を捧げられていない人物がもうひとりいる。「この作品に声を貸してくださることに感謝します」と語る当の本人である。文脈を考えればこれは作家自身の言葉だが、それが観客に届くまでには翻訳者と「声優」が介在している。透明化されたその存在は、しかし言うまでもなく「透明」ではあり得ないということも指摘しておかなければならないだろう。作家の来日が不可能になったためフルリモートで制作されたという《ヴォイス・オブ・ヴォイド─虚無の声》には、さらに多くの「透明」な存在が介在している。

公式サイト:https://www.ycam.jp/events/2021/voice-of-void/

関連記事

護るべきもの、手段としての秩序──「野口哲哉展 — THIS IS NOT A SAMURAI」、ホー・ツーニェン「ヴォイス・オブ・ヴォイド—虚無の声」|会田大也(ミュージアムエデュケーター/YCAMアーティスティックディレクター):キュレーターズノート(2021年06月01日号)

ホー・ツーニェン『一頭あるいは数頭のトラ』|山﨑健太:artscapeレビュー(2018年03月01日号)

2021/05/16(日)(山﨑健太)

![DNP Museum Information Japanartscape[アートスケープ] since 1995 Run by DNP Art Communications](/archive/common/image/head_logo_sp.gif)