artscapeレビュー

2021年06月15日号のレビュー/プレビュー

山田広昭『可能なるアナキズム──マルセル・モースと贈与のモラル』

発行日:2020/09/25

ここ数年のことと言ってよいと思うが、「贈与」をテーマとする日本語の書物が相次いで刊行されている。いくつか挙げていくと、岩野卓司『贈与論』(青土社、2019)、湯浅博雄『贈与の系譜学』(講談社、2020)などが、その代表的なものとみなしうる。むろん、その背後にある著者たちの思惑はさまざまだろうが、これらの書物が好意的に受容される土壌として、どこまでいっても「等価交換」の論理につらぬかれた資本主義への根本的な不信感があるように思われる。そうした一連の新刊書のなかで、ひときわ目をひくのが本書『可能なるアナキズム──マルセル・モースと贈与のモラル』である。

本書は、文化人類学者マルセル・モース(1872-1950)の名前をタイトルに掲げている。そこから読者は、すぐさまモースによる『贈与論』を思い浮かべるだろう。いまからおよそ100年前に登場したこの古典もまた、21世紀に入ってから新たに三つの(!)訳書が現われるなど、やはり大きな注目を集めてきた。本書『可能なるアナキズム』において、モースの『贈与論』がその中心をなしていることは表題からも容易に想像できる。しかし本書において真に注目すべきは、しばしば見過ごされてきた人類学者モースのもうひとつの大きな関心、すなわち社会主義へのコミットが大きく取り上げられていることにある。

著者の見立てはこうである。モースは1890年代から1930年代にかけて『社会主義運動』『ユマニテ』『ル・ポピュレール』をはじめとする社会主義系の雑誌に膨大な数の論説記事を書いていた。しかも、その総数の約3分の2にあたる110本あまりが、『贈与論』が構想・執筆された1920年代前半に発表されている。まさしくこの事実が、モースの『贈与論』における「倫理に関する結論」を理解する鍵になると著者は言う。『贈与論』は、いわゆる「未開社会」の贈与システムを明らかにした社会人類学の書として「のみ」読まれるべきではない。なぜなら、モースはこの人類学的研究を通じて、同時代の西欧社会にも適用可能なひとつの「倫理」を示そうとしたからだ──これが本書の基本的な認識である(8-9頁)。

そこから本書は、モースが示そうとした「贈与のモラル」の内実を徹底的に明らかにする。その対象は『贈与論』をはじめとするモースのテクストにとどまらない。モースの叔父であったエミール・デュルケムはもちろんのこと、ワルラスおよびマルクスの経済理論、さらには柄谷行人、デヴィッド・グレーバーをはじめとする後世の理論を縦横無尽に渉猟しつつ、『贈与論』というこの短くも豊かな論文の謎が次々と浮き彫りにされていくさまを、読者は目にすることになるだろう。そしてもっとも瞠目すべきは、著者がモースの思想を最終的に「アナキズム」へと結びつけていることにある。

本書第一章で指摘されているように、モースはおのれと同時代のアナキズムについて、一貫して否定的な構えを崩さなかった。しかしその一方で、これまで少なからぬ人々が、当のモースの思想のなかに新たなアナキズムの姿を見いだそうとしてきたことも事実である。昨年の急逝が惜しまれたデヴィッド・グレーバーもその一人だった。本書はグレーバーの力強い筆致に見られる「勇み足」(24頁)を糺しつつ、モースにおける「贈与のモラルを内包した交換様式」──これは柄谷行人の語彙で言えば「交換様式D」に相当する──のうちに「可能なるアナキズム」の姿を見いだそうとする。そこに、読者を爽快な気分にさせるようなわかりやすい結論はない。最終章の筆致が典型的に示すように、ここに読まれるのは、理想と現実の狭間にあってけっして安易な結論にいたることのない、共同性をめぐる粘り強い思考の記録である。

2021/06/07(月)(星野太)

朝吹真理子『だいちょうことばめぐり』

写真:花代

発行所:河出書房新社

発行日:2021/01/30

本書のもとになったのは、1955年創刊のタウン誌『銀座百点』に2015年から2017年にかけて連載されたエッセイである。「あとがき」によると、はじめは歌舞伎の演目をめぐる連載の依頼だったそうだが、打ち合わせの過程で「演目が一行でも出てくればよい」ということになり、結果的に周囲のさまざまな出来事を綴ったエッセイになったとのことである。本書の端々には歌舞伎の演目が──しばしば唐突に──出てくるのだが、その背景にはこうした微笑ましい理由があるようだ。

そんな一風かわった経緯をもつ本書だが、やはり現代有数の小説家の手になるだけあって、唸らされる掌篇がいくつもある。ひとつ2500字ほどの短いエッセイのなかで、時間や空間が目まぐるしく入れかわるにもかかわらず、そこに唐突な飛躍や断絶はほとんど感じられない。それはおそらく、ここに読まれる言葉の連なりがほとんど小説のそれであるからだろう。世の平凡なエッセイと較べてみれば一目瞭然だが、どこを読んでも場面や状況を表現する言葉がこのうえなく精緻であり、結果ほとんどフィクションに近い没入感をもたらしている。そしてときおり差し挟まれる花代の写真が、読者をわずかに現実へとつなぎとめる紐帯として機能する。

先にも書いたように、本書はいわゆるエッセイ集であるには違いないのだが、それでも一冊の書物としての「流れ」が際立っており、なおさらそれが小説めいた印象を増幅する。本書の導入部で目立つのは幼少期の記憶だが、中ほどの「一番街遭難」や「チグリスとユーフラテス」では配偶者との(つまり、どちらかと言えば近過去の)記憶がしばしば呼び出され、それが後半の「プールサイド」や「夢のハワイ」で、ふたたび幼少期の記憶と交差する。こうした異なる時空の合流と分岐が、各々のエピソードをさらに印象深いものにしている。

これらのエッセイのほとんどは、何かを「思い出す」ことに費やされている。数日前、数ヶ月前のような比較的近い過去から、大学生であった十数年前、さらには生まれて間もない数十年前にいたるまで、著者はおのれが経験したありとあらゆることを思い出し、書いている(あるいは「プールサイド」における誕生した日の光景のように、そこにはおのれがじかに経験していないことも含まれる)。かたや、それに対する現在の感慨、あるいは不確かな未来の展望について書くことは、ここでは厳に慎まれているかのようだ。それがなぜなのかはわからない。ふたたび「あとがき」から引くと、本連載を愛読していた読者が、著者をはるかに年配の人物だと想像していたというエピソードは興味ぶかい。これらを書いているあいだ、「思い出の薄い幕」をめくりつづけているようだった、と著者は言う(241頁)。本書を読みながら脳裏をよぎったのは、まさしくそうした「薄い幕」の「めくり方」がきわめて巧みであるということだった。過去を思い出すことと、それについて書くこと──いずれも一筋縄ではいかないこれらの営為の、すぐれて繊細なかたちがここには結晶している。

2021/06/07(月)(星野太)

カタログ&ブックス | 2021年6月15日号[近刊編]

展覧会カタログ、アートやデザインにまつわる近刊書籍をアートスケープ編集部が紹介します。

※hontoサイトで販売中の書籍は、紹介文末尾の[hontoウェブサイト]からhontoへリンクされます

◆

問題=物質となる身体──「セックス」の言説的境界について

著者:ジュディス・バトラー

監訳:佐藤嘉幸

翻訳:竹村和子、越智博美

発行:以文社

発行日:2021年5月19日

サイズ:A5判、448ページ

『ジェンダー・トラブル』によって明らかにされた権力と言説によるジェンダー形成の過程。ジェンダー/クィアに関する理論書である同書は、フェミニズムやジェンダー、クィア・スタディーズにおいて画期をなすと同時に、多くの物議を醸した。「ジェンダー」と同じく、「セックス」は言説によって構築されるものなのか。そのとき、身体の物質性はいかに理解されるのか。本書は、『ジェンダー・トラブル』へ寄せられた批判に応答した、その続編であり、バトラーの「もうひとつの主著」である。……

近年、改めて注目が高まるフェミニズムやLGBTQ、ブラック・ライヴズ・マターに代表される「人種」の問題にも接続しうる現代の理論書。

未来派 百年後を羨望した芸術家たち

著者:多木浩二

発行:コトニ社

発行日:2021年6月11日

サイズ:A5判変型、352ページ

なぜ百年後を羨望するか?

私たちは、なぜ未来に憧れ、そして失敗するのか。

20世紀、そして21世紀における文化・政治・テクノロジー・広告といったさまざまな人間活動の萌芽であった芸術・社会運動「未来派」。その「未来派」の全容に、宣言・運動・詩法・建築・ネットワーク・ダイナミズム・音楽・ファシズム・起源という9つの切り口で迫り、現代における「未来観」の再考をはかる。哲学者・美術批評家の多木浩二がイタリアで渉猟した膨大な書物や資料をもとに書いた渾身の遺作。

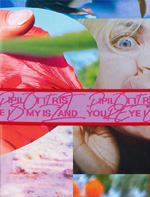

「ピピロッティ・リスト:Your Eye Is My Island ─あなたの眼はわたしの島─」展図録

編集:牧口千夏、後藤桜子

執筆:カルヴィン・トムキンズ、マッシミリアーノ・ジオーニ、牧口千夏、後藤桜子

翻訳(和文英訳):クリストファー・スティヴンズ

翻訳(英文和訳):奥村雄樹、ベンジャー桂

デザイン:[カタログ Vol.1:ヴィジュアルブック]岡﨑真理子+後藤尚美 /[カタログ Vol.2:テキストブック]岡﨑真理子+泉美菜子

発行:京都国立近代美術館

発行日:2021年4月5日

サイズ:[カタログ Vol.1:ヴィジュアルブック]B5判変形、176ページ/[カタログ Vol.2:テキストブック]B5判変形、84ページ(挿込冊子 8ページ)

2021年4月から京都国立近代美術館にて開催されている「ピピロッティ・リスト:Your Eye Is My Island ─あなたの眼はわたしの島─」展の図録。2冊組。

関連記事

ピピロッティ・リスト:Your Eye Is My Island ─あなたの眼はわたしの島─|村田真:artscapeレビュー(2021年06月01日号)

ジャパノラマ──1970年以降の日本の現代アート

編著:長谷川祐子

執筆:エマ・ラヴィーニュ、小林康夫、毛利嘉孝、北野圭介、三木学、加治屋健司、宮沢章夫、清水穣、星野太、エマニュエル・ドゥ・モンガゾン

発行:水声社

発行日:2021年6月25日

サイズ:22cm、199ページ

1970年以降の日本現代アートの〈パノラマ〉 2017年にポンピドゥー・センター・メッスで開催された、「JAPANORAMA: NEW VISION ON ART SINCE 1970」展。〈群島〉(アーキペラゴ)というコンセプトのもと、6つのテーマを設定し、日本の現代視覚文化をパノラマとして描き出したこの展覧会は大きな反響を巻き起こした。 そのフランス語版カタログに多数の作品・展示写真を追加し、展覧会記録資料を大幅に増補した、待望の日本語版。

佐藤雅晴 尾行─存在の不在/不在の存在

著者:佐藤雅晴

発行:美術出版社

発行日:2021年5月19日

サイズ:B5判変型、216ページ

佐藤雅晴は、日常風景をビデオカメラで撮影した後、パソコン上のペンツールを用いて慎重にトレースする「ロトスコープ」技法でアニメーション作品や平面作品を制作。現前に映る事物の実在感とともに、不確かさや儚さなどを感じさせる独特の世界観が国内外で高い評価を受けるなか、2019年に45歳の若さで亡くなった。

本書では、代表作《Calling》(2009–2010/2014)、《東京尾⾏》(2015–2016)、《福島尾⾏》(2018)などの映像アニメーション作品、アクリル画などの展覧会出品作を紹介するほか、出品作以外の作品も掲載。現実と非現実が交錯したような作品世界を、様々な展示風景写真とともに表現した一冊。そのほか、佐藤の作品を丁寧に紐解く論文やエッセイも収録し、活動の全貌が初めて作品集としてまとめられる。

ファッション イン ジャパン1945-2020ー流行と社会

著者:国立新美術館、島根県立石見美術館

発行:青幻舎

発行日:2021年4月10日

サイズ:A4判変型、368ページ

もんぺからサステイナブル、さらにその先へ、戦後の日本ファッション史をたどる

戦中戦後のもんぺ、国際的に華々しく活躍する日本人デザイナーの台頭、ゴスロリ……。日本が生み出してきた装いの文化は、その独自の展開で世界を驚かせてきた。豊かな表現を生み出すきっかけとなった明治期以降の社会状況や流行を発端に、戦後から現在に至るまで日本のファッションを包括的に紹介。衣服、写真、雑誌、映像など豊富な資料を通して、 流行の発信者と衣服をまとう私たち、その両者をつなぐメディア、それぞれの視点から各時代のファッションを紐解く。

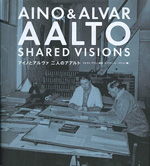

アイノとアルヴァ 二人のアアルト

編集:アルヴァ・アアルト財団、ギャラリー エー クワッド

執筆:ニーナ・ストリッツラー=レヴァイン、ウッラ・キンヌネン、皆川明、安東美穂子、パトリック・フレミング、白川裕信、岡部三知代

発行:国書刊行会

発行日:2021年3月23日

サイズ:A4判変型、324ページ

互いの才能を認めあい、影響しあい、補完しあいながら作品をつくり続けたアイノ・マルシオ(1894-1949)とアルヴァ・アアルト(1898-1976)。アイノがパートナーになったことで、アルヴァに「暮らしを大切にする」という視点が生まれ、モダニズム建築の潮流のなかで、アアルト建築はヒューマニズムと自然主義が共存する独自の立ち位置を築いた。結婚してからアイノが54歳の若さで他界するまで、二人が協働した25年間というかけがえのない創造の時間を、これまで注目されることの少なかったアイノの仕事に着目しながらたどり、アアルト建築とデザインの本質と魅力を見つめ直す。長年遺族のもとで保管されてきた初公開資料を多数収録し、アアルト・ファミリーへのインタビュー等も収録する充実の一書。

関連記事

アイノとアルヴァ 二人のアアルト フィンランド─建築・デザインの神話|杉江あこ:artscapeレビュー(2021年04月15日号)

カタログ&ブックス | 2021年4月1日号[テーマ:夫妻]|artscape編集部:artscapeレビュー(2021年04月01日号)

うきよの画家

著者:谷原菜摘子

執筆:中井康之、森村泰昌

発行:MEM

発行日:2021年5月26日

サイズ:28×22cm、64ページ

2021年5月26日から上野の森美術館ギャラリーとMEMで開催された谷原菜摘子「うきよの画家」、「紙の上のお城」展にあわせて出版された作品集。

関連記事

アートを育てるまち、北加賀屋──見に行く場所から、つくる場所へ|小倉千明:artscapeフォーカス(2021年04月15日号)

コンヴィヴィアル・テクノロジー 人間とテクノロジーが共に生きる社会へ

著者:緒方壽人

発行:BNN

発行日:2021年5月21日

サイズ:A5判、300ページ

人間にとってテクノロジーとはどのようなものなのか。これからのテクノロジーはどうあるべきなのか。テクノロジー自体が自律性を持ち始めたAI時代に、人間と人間、人間と自然、そして人間とテクノロジーが共に生きるための「コンヴィヴィアル・テクノロジー」とは何なのか ── デザイン・イノベーション・ファームTakramで数々の先駆的なプロジェクトを率いてきた気鋭のデザインエンジニア・緒方壽人氏が、先人たちのさまざまな言説を辿り、思考を巡らせながら紐解きます。

日常的実践のポイエティーク

著者:ミシェル・ド・セルトー

翻訳:山田登世子

発行:筑摩書房

発行日:2021年3月10日

サイズ:文庫判、560ページ

読むこと、歩行、言い回し、職場での隠れ作業…。それらは押しつけられた秩序を相手取って狡智をめぐらし、従いながらも「なんとかやっていく」無名の者の技芸である。好機を捉え、ブリコラージュする、弱者の戦術なのだ―。科学的・合理的な近代の知の領域から追放され、見落とされた日常的実践とはどんなものか。フーコー、ブルデューをはじめ人文社会諸科学を横断しつつ、狂人、潜在意識、迷信といった「他なるもの」として一瞬姿を現すその痕跡を、科学的に解釈するのとは別のやり方で示そうとする。近代以降の知のあり方を見直す、それ自体実践的なテクスト。

◆

※「honto」は書店と本の通販ストア、電子書籍ストアがひとつになって生まれたまったく新しい本のサービスです

https://honto.jp/

2021/06/14(月)(artscape編集部)

![DNP Museum Information Japanartscape[アートスケープ] since 1995 Run by DNP Art Communications](/archive/common/image/head_logo_sp.gif)