artscapeレビュー

2021年07月01日号のレビュー/プレビュー

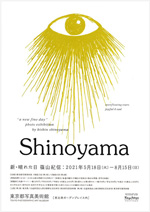

「新・晴れた日 篠山紀信」

会期:2021/05/18~2021/08/15

東京都写真美術館2階・3階展示室[東京都]

新型コロナウィルス感染症の拡大による緊急事態宣言下で、篠山紀信の展覧会を見るというのは興味深い体験だった。やや不謹慎な言い方かもしれないが、「緊急事態」になればなるほど光り輝く写真家がいて、篠山はまぎれもなくそのひとりといえる。東京都写真美術館の2階と3階の会場をフルに使って開催された「新・晴れた日 篠山紀信」展は、時代のエネルギーを自らの表現のパワーに転化し、目覚ましい映像群を産み続けてきた篠山の、60年以上の写真家としての活動の総ざらいを試みた意欲的な企画である。

3階展示室には、「1960年代から1970年代」の写真群が並ぶ、「天井桟敷一座」(1967)から「『明星』表紙」(1972-81)まで、初期写真で構成された第1部で、やはり圧巻なのは1974年に『アサヒグラフ』に連載された「晴れた日」のシリーズだった。篠山の時代と切り結ぶ表現意欲がピークに達したこの時期の仕事を見ると、篠山が恐るべき情報発信力を持つメディアと化していたことがよくわかる。2階展示室の第2部「1980年代から2010年代まで」の作品群でも、彼の構想力、行動力はまったく衰えていない。むしろ、被写体に「仕掛け」を施すことで、内在する禍々しい力を引き出そうとする試みがより研ぎ澄まされているように感じる。東日本大震災の直後に撮影された「ATOKATA」(2011)や、野心的な「LOVE DOLL」シリーズ(2017)のあざといほどの切れ味の鋭さは、篠山ならではのものといえる。

残念なのは、展示点数が少なすぎること。第1部71点、第2部45点という点数は、通常の展覧会なら妥当かもしれないが、篠山の写真はやはり量で圧倒しなければ話にならない。総花的な展示構成でなく、むしろシリーズを絞り込んで、各パートの点数をもっと増やした方がよかったのではないだろうか。

2021/06/09(水)(飯沢耕太郎)

トヨダヒトシ「映像日記/スライドショー」

会期:2021/06/04〜06/06、06/10〜06/13

コミュニケーションギャラリーふげん社[東京都]

トヨダヒトシは1990年に渡米してニューヨークに住み、93年から自作をスライドショーの形で発表するようになった。当初は駐車場、教会、公園といったパブリック・スペースに幕と映写機を持ち込み、自分で映写機を操作しながら、30分〜1時間半ほどスライドを上映した。2000年からは日本でもスライドショーを開催するようになり、美術館、ギャラリーだけでなく、野外スペースなどでも上映を続けた。今回のふげん社での企画は、2020年12月、2021年3月に続くもので、「The Wind’s Path」(2002−2021)、「NAZUNA」(2004−2021)、そしてタイトル未定の「新作」(2020-2021)が上映された。また6月5日、10日、11日には「6月の6人の6つの光」と題して、トヨダを含む川島小鳥、川瀬一絵、黒川武彦、元田敬三(齋藤陽道も参加予定だったがキャンセル)による短編スライドショー上映会を開催した。

そのうち6月6日の「NAZUNA」、6月13日の「新作」の上映を見ることができた。どちらも、トヨダのスライドショーの魅力を堪能することができる完成度の高い作品である。「NAZUNA」は「9・11」の前後のニューヨークの日々から開始され、その秋に日本に帰国してからの一年余りが描かれる。アーミッシュの村を訪ねたり、山奥の禅寺に滞在したりする旅の合間に、母親の病が悪化し、死に至るまでの日々が綴られていく。「新作」は、2011年にニューヨークで東日本大震災の一報を聞くことから始まる。高校時代に旅して強く印象づけられた、三陸地方の沿岸部が大きな被害を受けたことを知り、帰国して気仙沼、陸前高田などでボランティア活動をする日々の写真群で構成されている。

どちらも純粋な「映像日記」であり、トヨダが見たもの、体験した出来事が、彼の思考や感慨を「言葉」として挟み込みながら、淡々と流れていくだけだ。音楽や効果音は一切使われず、観客はスライドを送る機械音と冷却用のファンの音だけを聞きながら、ひたすら明滅する映像を見続けなければならない。にもかかわらず、その禁欲的としかいいようのない視覚的体験を通じて、われわれはとても豊かな、充実した時間を過ごしたように感じる。知らず知らずのうちに、彼の視点と同化し、一体化していくのだ。

それは彼のスライドショーの構成の仕方に、長い時間をかけて積み上げてきた独特の原理が貫かれているからだろう。たとえば、トヨダの東京の家の飼い犬「タビ」の犬小屋、食卓に並ぶ料理、新聞記事やTVの場面、渋谷のスクランブル交差点、母親が入院している病院の建物などの映像が、何度も繰り返し出てくる。最初は何気なく見過ごしているのだが、そのうち、トヨダがそれらの映像に込めた意味が、問わず語りに浮かび上がってくる。「虫」も重要な登場人物だ。白菜についていた青虫や、セミとその抜け殻などは、「9・11」や「3・11」のような社会的な出来事とは別次元の、普遍的、宇宙的といえそうな時空間へと見る者を誘い込む。「言葉」の働きも大事だ。長すぎず、短すぎず、説明過剰にならないように抑制されつつ、詩的なふくらみを持つ「言葉」を、トヨダは実に効果的に使っている。

タイトル未定の「新作」は、トヨダにとって重要な作品になるだろう。そこで描かれた、東北地方でのボランティア活動の経験によって、「小さい街で、地域の人たちとともに暮らしていきたい」という思いが生まれ、20年以上に及んだニューヨークの生活を切り上げて、日本に帰国することになったからだ。いまは神奈川県湯河原町で暮らすトヨダの私生活も、今後、スライドショーとして目にする機会もあるのではないだろうか。

関連記事

トヨダヒトシ映像日記/スライドショー|飯沢耕太郎:artscapeレビュー(2021年02月01日号)

2021/06/13(日)(飯沢耕太郎)

角文平 The garden / Secret room

会期:2021/05/21~2021/06/20

アートフロントギャラリー[東京都]

壁に、龍安寺の石庭みたいな枯山水のレリーフが取り付けられている。《The garden》という作品だ。石の周りに波紋のような同心円までつくられているが、枯山水にしてはずいぶん色がケバいと思ったら、石の部分はボルダリングのホールドが使われているではないか。壁面を登っていくときにつかむ出っぱったアレ。色もかたちもサイズもさまざまだけど、もともとホールドは岩の出っぱりを想定しているのだから、こうやって使うのは理にかなっている。ちなみに、ボルダリングがオリンピック競技になったのは今回からだそうで、時宜にかなった企画というか、機を見るに敏というか。これからボルダリングを見るたびに枯山水を思い出しそう。

奥の部屋は《Secret room》というインスタレーション。暗い部屋の中央にアンティークな照明が床から数十センチの高さに垂れ下がり、その周囲に置かれたテーブルや柱時計など年季の入った家具を照らし出している。床には同心円の書かれたカーペットが敷かれ、古びたロボット掃除機が1人?で右往左往している。「ゲンビどこでも企画×ゲンビ『広島ブランド』デザイン スペシャル公募2020展」に出品された作品の東京バージョンということで、ときおり点灯する照明は核爆発を、床の同心円は爆心地からの距離を暗示しているようだ。核戦争後、人のいなくなった世界にロボット掃除機だけが部屋を清掃し続けるという悪夢を表した作品。どちらも文明批評としてきれいにまとめているが、手際がよすぎて器用貧乏にならないか気がかりだ。

[筆者撮影]

2021/06/13(日)(村田真)

コレクター福富太郎の眼 昭和のキャバレー王が愛した絵画

会期:2021/04/24~2021/06/27

東京ステーションギャラリー[東京都]

これは見たい、と思ったら緊急事態宣言ですぐに休館してしまい、再開しても予約するのがウザくてなかなか行けず、ようやく見ることができた待望の福富太郎コレクション展。なぜそんなに見たかったのかというと、似たような人気作家ばかり集める近ごろの無個性なプチコレクターと違い、また美術史に沿って満遍なく集めようとする無趣味な大コレクターとも違って、福富は自分の好みがはっきりしていたからだ。しかもその趣味がほぼ一貫して「悪趣味」といえるほど際立っていたからでもある。

展示は約80点で、前半は鏑木清方を中心とする美人画に占められている。ここらへんはあまり興味ないが、それでも人魚を描いてベックリンとの類似を指摘された清方の《妖魚》をはじめ、日劇ミュージックホールの楽屋に取材した伊東深水の《戸外は春雨》、北野恒富の心中もの《道行》など、裏街道をいく異色作が目につく。もっと興味深いのは後半、明治初期の油絵からだ。高橋由一の初期の肖像画《小幡耳休之肖像》を皮切りに、水墨画の龍を油絵に翻案した川村清雄の《蛟龍天に昇る》、ワーグマン、メンぺス、ビゴーら滞日外国人の描いた日本の風物の絵など、マージナルな作品が並ぶ。

そして最後にくるのが戦争画関連。美人画とは対極にありそうなジャンルだが、彼自身の原点ともいうべき戦時期の絵だけに、これは好みで集めたというより、後世に伝えるためになかば義務として収集・保管してきたのだろう。日露戦争で戦死した夫の遺品に涙ぐむ満谷国四郎の《軍人の妻》、阿部合成の代表作《見送る人々》にもつながる不気味な《顔》、藤田嗣治の戦争関連画としては最初期の銃後の風景を描いた《千人針》、中国の都市に戦闘機の巨大な影を落とす向井潤吉の《影(蘇州上空にて)》、藤田と並んで戦争画の大家といわれた宮本三郎と中村研一による2点の若い航空兵の肖像画など、珍しい作品が多い。ちなみにこれらのうち第2次大戦時の作品96点は、福富の死後一括して東京都現代美術館に寄贈された。このことからも、福富にとってこれらの戦争画がほかのコレクションとは違った意味を持っていたことがうかがえる。

この戦争画を除けば、コレクションの大半は風俗画といえるが、福富はこれらを「物語画」として楽しんでいたのではないか。彼は1点1点の作品のなかにそれぞれ人情話を見出すのが好きだったようで、つまり絵を物語画として読み解いていた。それだけでなく、作品を購入するときのプロセスやエピソードもひとつのドラマとして語っていた。だから彼のコレクションは、福富自身の言説込みで「福富太郎コレクション」という大きな物語を形成していたのだ。こんなコレクター、ほかにいるだろうか。ところで、戦争画以外のコレクションは今後どうなるのか、その行方を知りたいところだ。

2021/06/16(水)(村田真)

GOTO AKI「event horizon ─事象の地平線─」

会期:2021/06/17~2021/07/11

コミュニケーションギャラリーふげん社[東京都]

「event horizon ─事象の地平線─」というタイトルの意味が、DMなどではもうひとつよくわからなかったのだが、会場で写真を見ていて腑に落ちた。風景のなかにあらわれてくる事象=出来事に焦点を合わせた展示だったのだ。たしかに風景に目を凝らしていると、それがスタティックに固定されているのではなく、さまざまな出来事が次々に生起し、流動的に移り動いていることがわかる。しかも、それらの出来事は単独で起こるのではなく、互いに結びつきあって、地球規模の自然の事象として出現する。GOTOがもくろんでいるのは、「もともと名前はなく、人間が期待するような意味もない」「太古からの時の多層的な連なりとその時々の光と風の中で、変容しながら存在している」風景のあり方を、幅広く、しかも細やかに捉えようとする試みなのだ。

ただ、よく練り上げられていてすっきりとした展示なのだが、ややまとまりがよすぎる印象も受けた。自然/風景は、GOTOのいうように「人間が期待するような意味」を超えて存在している。だが、今回の展示作品は、どちらかといえば、コントロール可能な範囲におさまっているものが多かった。とはいえ、DMにも使われた波の形にめくれた雪の写真のように、自然現象の深み、不可思議さがよくあらわれたものもある。この作品は、植田正治の1970年代の傑作「風景の光景」の「波が生まれる瞬間」の写真に通じるのではないだろうか。GOTOが展覧会に寄せたコメントには、「外側の風景とそこから受ける内的な感覚が重なり、認識の外側に新たな地平が浮かび上がる」とあった。その通りだが、内と外のバランスを取るのはなかなか難しい。あまり性急に「内的な感覚」に頼ることなく、「外側の風景」をもっと突き放して描写する必要があるのかもしれない。

2021/06/18(金)(飯沢耕太郎)

![DNP Museum Information Japanartscape[アートスケープ] since 1995 Run by DNP Art Communications](/archive/common/image/head_logo_sp.gif)