artscapeレビュー

2021年11月01日号のレビュー/プレビュー

飯田夏生実「in the picture」

会期:2021/10/12~2021/10/25

ニコンサロン[東京都]

飯田夏生実は、2017年ごろに「空の巣症候群」を発症する。そんな症状があることを初めて聞いたのだが、子育てが終わった母親などが罹る、自分の居場所がないという不安感が心身の不調に繋がる病のようだ。不眠や鬱などに苦しむ日々が続き、2013年から始めていた写真撮影も中断せざるを得なかった。だが2020年から、自分自身を被写体としてスマホで撮影し始めたことが、不調から脱するきっかけになった。今回のニコンサロンでの展示には、そうやって撮りためた大小のセルフポートレート作品が並んでいた。

自分にカメラを向けることは、単なる自己確認ということだけではない。むしろ、それはこれまで気づかなかった未知の自分を発見する行為でもある。同時に、自分を取り巻く世界との結びつきもまた、写真のなかに開示されてくる。写真のなかのどこに、どんなふうに飯田が写っているのかを探し求めることで、観客との対話が生まれることにもなる。結果的にこの「in the picture」のシリーズは、写真という表現行為が、ヒーリングや自己恢復のツールとして、とても有効であることを見事に証明するいい作例になった。

だが、これで終わりにするのはもったいない。写真によるリハビリの時期が終わったいま、飯田には次のステップに進んでいってほしい。今回は、モノクロームでプリントしたことが、狙いをわかりやすく伝えるという点で効果的だった。だが、スマホで撮ることの本来の姿を考えると、カラーという選択も出てくるはずだ。自分だけでなく、他者や身の回りの出来事にカメラを向けることにも可能性がありそうだ。この作品をスタートラインとすることで、写真家として、さらに新たな、豊かな世界が開けてくるのではないだろうか。

2021/10/18(月)(飯沢耕太郎)

西野壮平×GOTO AKI写真展 写真家はどこから来てどこへ向かうのか─世界を歩き、地球を変換する写真

会期:2021/10/12~2021/11/20

GALLERY FOREST[神奈川県]

横浜市港北区(日吉)の東京綜合写真専門学校4FのGALLERY FORESTでは、1年に1回ほどのペースで企画展が開催される。今年は同校講師の池谷修一のキュレーションで、西野壮平とGOTO AKIの二人展が開催された。

どちらも広い意味での風景写真の作り手だが、作風はかなり違う。西野は移動しながら撮影した無数のスナップ写真をコラージュしてつなぎ合わせ、大画面のプリントとして再構築する。今回はイタリアのポー川の源流から河口までを撮影した「IL PO」シリーズ(2018)のコラージュ作品(8面)と、流域の建物、風景、人の姿にカメラを向け、個々の作品として提示した写真群を出品していた。GOTO AKIは主に日本の風景を切り取り、抽象化した作品を発表してきた。今回は海中の穴から吹き出す泡や水流、地中深くにある粘土や泥水が噴出した泥火山などを撮影している。

対照的な二人の作家だが、意外なほどの相性の良さに驚かされた。どちらも、旅と移動を作品制作のベースにしていること、風景をスタティックな視点ではなく「動態」として捉えようとしていることに共通性があるからだろう。また、これまで主に都市をテーマとしてきた西野が、「IL PO」では自然を積極的に取り込むようになってきたり、GOTOも水流や泥火山のようなよりコントロールしにくい被写体にカメラを向けたりと、二人が新たな領域に大きく踏み出そうとしている時期にあることも、ちょうどうまくフィットしたのではないだろうか。西野とGOTOの作品を見ていると、日本の風景写真の分野も大きく変わりつつあることがわかる。よりダイナミックな展開を期待したい。

関連レビュー

GOTO AKI「event horizon ─事象の地平線─」|飯沢耕太郎:artscapeレビュー(2021年07月01日号)

西野壮平「Action Drawing: Diorama Maps and New Work」|飯沢耕太郎:artscapeレビュー(2016年01月15日号)

2021/10/19(火)(飯沢耕太郎)

小早川秋聲 旅する画家の鎮魂歌

会期:2021/10/09~2021/11/28

東京ステーションギャラリー[東京都]

小早川秋聲(1885-1974)といえば、なんといっても《國之楯》をはじめとする戦争画で知られる日本画家。2年前、《國之楯》を中心に約40点の作品による個展が京橋の加島美術で開かれたが、京都から始まった今回の展覧会は、初期から晩年まで100余点を集めた初の大規模な回顧展となる。

小早川は鳥取県の住職の息子として生まれ、僧籍に入りながら絵を学び、国内外を問わず旅を好んだ。初期のころは武将をはじめ、郷土玩具、旅先の風景などを描いた作品が多いが、目に留まったのは日露戦争に従軍したときの《露営之図》。暗闇のなか焚き火を囲む兵士たちをシルエットで描いたもので、30年後にも同趣の画題を繰り返すことになる。20代から東洋美術研究のためたびたび中国に渡り、1920年代には念願のヨーロッパ旅行を果たし、文化交流のためアメリカにも派遣された。こうした西欧見聞の成果が端的に現われているのが《長崎へ航く》だろう。これは日本に向けて出航するオランダ船を見送る女性たちを後ろ姿で表わしたもの。日本ではなくオランダから見た視点で描くというのは、国際的視野がなければできない発想だ。

小早川の人生が大きく動くのは1930年代に入ってから。1931年に満州事変が起こると中国に派遣され、戦争画に手を染めるようになる。多くの画家が従軍するのは日中戦争が始まる1937年以降のことだから、きわめて早い。以後、かつての《露営之図》を彷彿させる《護国》をはじめ、《御旗》《護国の英霊》《虫の音》《日本刀》《業火 シンガポールの最後》《出陣の前》など数多くの戦争画を制作。なぜ西欧を見聞し、国際的視野を身につけたはずの小早川が戦争画にのめり込んでいったのか、いまから見れば理解に苦しむ。しかし、享楽的で退廃的なエコール・ド・パリで一世を風靡した藤田嗣治が戦争画に転身したのとは違い、父は光徳寺住職、母は三田藩主九鬼隆義の義妹という保守的な家に生まれた小早川にとって、国威発揚のために絵筆を振るうのは疑う余地もなく当然のことだったのかもしれない。

だが一方で、従軍中に戦死した兵士の火葬に立ち合い、読経の供養もしたという小早川は、「惨の惨たるもの之あり候」と戦争の悲惨さを嘆いてもいる。従軍画家として戦意を煽りながら、仏教徒として生命を愛おしむというジレンマ。その葛藤の狭間に生まれたのが《國之楯》ではなかったか。寄せ書きのある日章旗を顔に被せた日本兵の遺骸を描いたこの作品は、陸軍が依頼したにもかかわらず受け取りを拒否されてしまう。遺体の描写は戦意を喪失させる、というのが理由だった。

戦争初期において日本兵の死を描くことはタブーだったが、戦況が悪化するにつれ戦死者は「殉教者」に祭り上げられ、全滅は「玉砕」に読み替えられ、死体の描写などの悲惨な場面も容認されていく。しかしそれが戦意を高揚させるか、厭戦気分を増幅させるかは微妙だ。藤田嗣治の《アッツ島玉砕》は悲惨な描写ゆえに圧倒的な支持を受けたが、それはギリギリの線を狙った藤田の戦略勝ちといえる。だが小早川にはおそらく戦略などなく、ただ画家であり仏教徒でもあるという二面性がこの作品で図らずも露呈してしまったということだろう。

戦後、小早川は戦争に協力したことを反省し、《國之楯》の遺体の上に散っていた桜を塗りつぶしてしまう。少しでも愛国的な要素を消そうとしたのだろう。そのため現在ではこれを「反戦画」として見直す人もいるそうだが、頭上と身体全体にうっすらと光輪をかぶせることで、遺体を「英霊」として聖化させていることは否定できない。戦後は戦争画を描いた画家としてその画業は忘れられていたが、半世紀たって《國之楯》が掘り起こされ、再び美術史に浮上して今回の回顧展につながったのだから、まことに戦争と美術の関係は一筋縄ではいかないものだ。

関連レビュー

小早川秋聲─無限のひろがりと寂けさと─|村田真:artscapeレビュー(2019年10月01日号)

2021/10/19(火)(村田真)

カタログ&ブックス | 2021年11月1日号[テーマ:リアリズム]

テーマに沿って、アートやデザインにまつわる書籍の購買冊数ランキングをartscape編集部が紹介します。今回のテーマは、茨城県近代美術館で開催中の「上田薫とリアルな絵画」にちなんで「リアリズム」。このキーワードに関連する、書籍の購買冊数ランキングをお楽しみください。

※ハイブリッド型総合書店honto調べ。書籍の詳細情報はhontoサイトより転載。

※本ランキングで紹介した書籍は在庫切れの場合がございますのでご了承ください。

「リアリズム」関連書籍 購買冊数トップ10

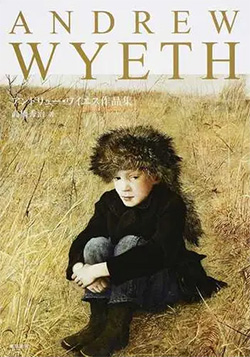

1位:アンドリュー・ワイエス作品集

画:アンドリュー・ワイエス

監修・著者:高橋秀治

発行:東京美術

発売日:2017年8月22日

サイズ:30cm、199ページ

20世紀アメリカを代表するリアリズムの巨匠ワイエスの画集。生涯、生地ペンシルヴェニアと夏の避暑地メイン州2つの地を拠点に、風景や親しい人々を描き続けた孤高の画家の傑作を収録する。

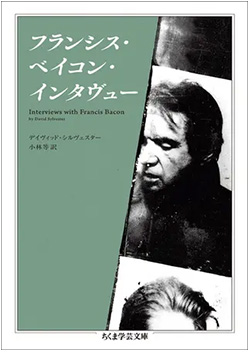

2位:フランシス・ベイコン・インタヴュー(ちくま学芸文庫)

著者:デイヴィッド・シルヴェスター(述:フランシス・ベイコン)

翻訳:小林等

発行:筑摩書房

発売日:2018年6月8日

サイズ:15cm、308ページ

自然主義的リアリズムを否定し、神経組織に直接伝わるようなまったく新しいリアリティーを創造し、現代絵画に多大な影響を与えたベイコンのインタビュー集。ベイコンに関する論考では必ず引用されてきた重要な書を文庫化。〔「肉への慈悲」(1996年刊)の改題改訳〕

3位:さまよえる絵筆 東京・京都戦時下の前衛画家たち

編著:弘中智子、清水智世

発行:みすず書房

発売日:2021年2月27日

サイズ:26cm、215ページ

戦時下の東京、そして京都に暮らした前衛画家たちは、それぞれのリアリズムを追求した。絵画作品と資料から、前衛絵画の一断面を明らかにする。板橋区立美術館・京都府京都文化博物館で開催される同名展覧会の公式図録。

4位:林亮太の超リアル色鉛筆入門 身近な静物から始める

著者:林亮太

発行:マール社

発売日:2016年8月8日

サイズ:26cm、111ページ

「えっ、これ、写真じゃないの?」と思わず驚く金属やガラスのリアリズム。ものの質感は色鉛筆の「色数を重ねて塗り込む」という技法で表現できます。本書では、バナナやガラスのコップなどシンプルなモチーフでその技法を説明。文房具としては身近な色鉛筆を使って、本格的な静物画を描いてみませんか?

5位:平壌美術 朝鮮画の正体

著者:文凡綱

翻訳:白凛

発行:青土社

発売日:2021年2月13日

サイズ:27cm、319ページ

絵画の中の朝鮮。2018年に開催された光州ビエンナーレでひときわ異彩を放った作品群が、朝鮮民主主義人民共和国のトップクラスの画家が集まって描く「朝鮮画」の展示であった。そのキュレーションをしたムン・ボンガンが、アーティストのアトリエ訪問やインタビュー、集められた資料を駆使し、平壌美術の最も核心的な部分であるこの絵画について6年をかけて執筆したものが本書である。社会主義リアリズムの芸術の典型的な形態でありつつも、独自の表現方法を追求してきた「朝鮮画」。朝鮮半島に平和が訪れることを願う著者が、芸術家としての視点と学術的な研究の両面を踏まえてプロパガンダとアートの境界線上に存在する平壌美術の現在を描く。

6位:もっと知りたいカラヴァッジョ 生涯と作品(アート・ビギナーズ・コレクション)

著者:宮下規久朗

発行:東京美術

発売日:2009年12月

サイズ:26cm、95ページ

劇的な明暗表現と革新的リアリズムによって、バロック絵画の扉を開き、その後の巨匠たちに大きな影響を与えた美術界の革命児・カラヴァッジョ。その鮮烈な魅力を、ついには殺人を犯してしまう破滅的生涯とともにたどる。

7位:写実絵画のミューズたち(別冊太陽 日本のこころ)

編集:別冊太陽編集部

発行:平凡社

発売日:2017年11月27日

サイズ:29cm、159ページ

身近な存在である女性たちをモチーフに繰り広げられる美の競演──。写実というリアリズムの手法で、世界を切り取ろうとする画家たちの作品を紹介する。諏訪敦×宮下規久朗の対談も収録。折り込みページあり。

8位:画家とモデル 宿命の出会い

著者:中野京子

発行:新潮社

発売日:2020年3月25日

サイズ:20cm、190ページ

密かに紡がれた愛情、過酷な運命の少女への温かな眼差し。名画に刻印された知られざる関係と画家の想いを読み解く! 生涯独身を貫いた画家サージェントによる黒人青年のヌード。身分違いの女公爵への愛のメッセージを絵のなかに潜ませたゴヤ。遺伝的疾患のために「半人半獣」と呼ばれ差別された少女を情愛をもって描いたフォンターナ。リアリズムの巨匠ワイエスが15年にわたり密会し描いた近隣の人妻。絵に画家が刻み込んだ、モデルとの深淵なる関係。

8位:アンドレ・バザン 映画を信じた男

著者:野崎歓

発行:春風社

発売日:2015年6月25日

サイズ:20cm、220+7ページ

映画批評の金字塔「映画とは何か」を著したアンドレ・バザン。没後半世紀を超えた今、彼の遺したテキストは、現代アジア映画、宮崎アニメにも通じるのか。リアリズム失効の現代に問う、来るべき映画のための論考集。

10位:土門拳 鬼が撮った日本(別冊太陽)

監修:藤森武

発行:平凡社

発売日:2009年2月13日

サイズ:29cm、183ページ

日本を代表する写真家、土門拳。戦前戦後にかけて社会の様相をリアリズム写真で追究し、また、恐るべき執念と不屈の闘志で芸術写真に第一級の仕事を成し遂げた、究極の写真の世界と巨匠の全貌に迫る。生誕100年記念。

10位:ヘッダ・ガブラー(近代古典劇翻訳〈注釈付〉シリーズ)

著者:ヘンリック・イプセン

翻訳:毛利三彌

発行:論創社

発売日:2021年4月13日

サイズ:19cm、211ページ

世紀末閉塞社会の女性心理を描いた近代リアリズム演劇の白眉。「人形の家」の登場人物と互いに対応し、パロディとも言われるイプセンの傑作「ヘッダ・ガブラー」を新たに訳し、詳細な註釈を付す。

◆

artscape編集部のランキング解説

茨城県近代美術館で今年の12月12日(日)まで開催されている「上田薫とリアルな絵画」展。1960〜70年代に台頭した「スーパーリアリズム」における主要な日本人作家として紹介されることの多い上田ですが、その写真と見紛うほど解像度の高い精密な描写は、日常のなかで私たちが何気なく行なっている「見る」行為の不完全さ、つまり現実だと捉えているものは実はデフォルメされたものだという“見えていなさ”を逆説的に提示してくれているような気もします。

美術における「リアリズム」については、現代美術用語辞典ver.2.0ではこう解説されています。「〈現実〉の現象を直感し、理想化を避けてそれを表出することに価値を置く表現のこと」。ただしその後には「そもそも対象とされる〈現実〉が、内感に基づくものなのか、それとも客体を志向するものなのか、あるいはその両者の超克を目指すものなのか、といったさまざまな問題設定によって大きな振り幅を持たざるをえない」とも続いており、その定義の難しさ/複雑さが窺えます。

今回のランキングで1位に輝いたのは、アメリカのリアリズム絵画の巨匠アンドリュー・ワイエス(1917-2009)の作品集。日本でも高い人気を誇る作家でありながら、国内では展覧会図録を除いてワイエスの画集はこの本までほとんど出版されてこなかったそう。作品の図版だけでなく、編者の高橋秀治氏によるサイドストーリーの解説やコラムも充実しており、作家の生きたアメリカ東部の土地や時代、家族や絵のモデルになった人物との人間関係まで、ワイエスという人物像が自然と浮かび上がってくるような丁寧な編集がなされた一冊です。

『怖い絵』シリーズなどで知られる中野京子氏による『画家とモデル 宿命の出会い』(8位)でも、その最終章でスポットが当てられているのはワイエス。同書の表紙でもある《編んだ髪》(1979)など240点以上の作品でモデルを務めたドイツ移民の女性ヘルガ・テストルフとワイエスが長年築いた、お互いの配偶者にも秘匿されていた関係性にはいまでも多くの謎が漂いますが、その複雑さを肯定しつつの著者の筆致は鮮やか。ワイエス以外にもレンブラントやシャガール、モディリアーニなど、さまざまな時代・地域のアーティストとモデルのストーリーから、いわゆる芸術家とファム・ファタルといった古典的なイメージに留まらず、人の数だけオリジナルの関係性があること、そしてそれらを知ったうえで鑑賞する作品の味わい深さを思い知らされます。

そのほか、「社会主義リアリズム」(社会主義国で公式とされた芸術様式)の影響関係から朝鮮の絵画を論じ直す『平壌美術 朝鮮画の正体』(5位)や、脈々と続く写実絵画の現代作家を取材したムック(7位)、あるいは演劇におけるリアリズムの潮流を語るうえで欠かせないイプセン作品の新訳本(10位)など、「リアリズム」を通した近年の人々の関心が見て取れるランキングになりました。

※ハイブリッド型総合書店honto(hontoサイトの本の通販ストア・電子書籍ストアと、丸善、ジュンク堂書店、文教堂など)でジャンル「総合」キーワード「リアリズム」の書籍の全性別・全年齢における購買冊数のランキングを抽出。〈集計期間:2020年10月27日~2021年10月26日〉

2021/11/01(月)(artscape編集部)

日本のアートディレクション展 2020-2021

会期:2021/11/01~2021/11/30

ギンザ・グラフィック・ギャラリー/クリエイションギャラリーG8[東京都]

昨年、新型コロナウイルスの影響で作品募集および展覧会を見送ったADCが、2年ぶりに戻ってきた。そのため今回、2019年5月〜2021年4月の2年間に発表・使用・掲載された作品がADC賞の応募対象となった。その受賞作品とノミネート作品の展覧会がギンザ・グラフィック・ギャラリーとクリエイションギャラリーG8で同時開催されている。前者が会員作品の展示で、後者が一般作品の展示だ。2年前とは世の中の価値観がガラリと変わったいま、審査員も、我々もこれらアートディレクション作品に対する見方が多少なりとも変わったのではないか。そんな風に思うなかで、私が心を魅かれた作品を二つ挙げてみたい。

展示風景 ギンザ・グラフィック・ギャラリー[撮影:藤塚光政]

展示風景 ギンザ・グラフィック・ギャラリー[撮影:藤塚光政]

まずひとつはADC会員賞を受賞した、原研哉アートディレクションの良品計画 無印良品「気持ちいいのはなぜだろう。」のポスター、新聞広告、コマーシャルフィルムなどである。テーマは掃除だ。世界中の人々が掃除をするシーンを撮影し、集めて編集したものなのだが、なぜだか心に沁みる。掃除は、無駄なものを削ぎ落とすという無印良品のコンセプトを凝縮している点と、人の暮らしの根源的な営みである点からテーマに選ばれたようだ。寺院や公園、建物の外壁や窓ガラス、水族館、時計内部、船の甲板、商店の庭先、煙突など、それぞれの場所に応じたやり方で人々は手を淡々と動かす。リズミカルに、静かに。掃除は人を人たらしめる行為のひとつであり、自然との折り合いのつけ方であり、また新型コロナウイルスへのシンプルな対抗手段でもある。いまなら、そう思える。しかし驚いたのは、これらが撮影されたのは2019年だったことだ。つまり新型コロナウイルスが世界で猛威を振るう前の出来事である。となるとごく当たり前だった行為がいまでは特別なことのように思えてしまい、胸が熱くなるのだった。

展示風景 ギンザ・グラフィック・ギャラリー[撮影:藤塚光政]

展示風景 ギンザ・グラフィック・ギャラリー[撮影:藤塚光政]

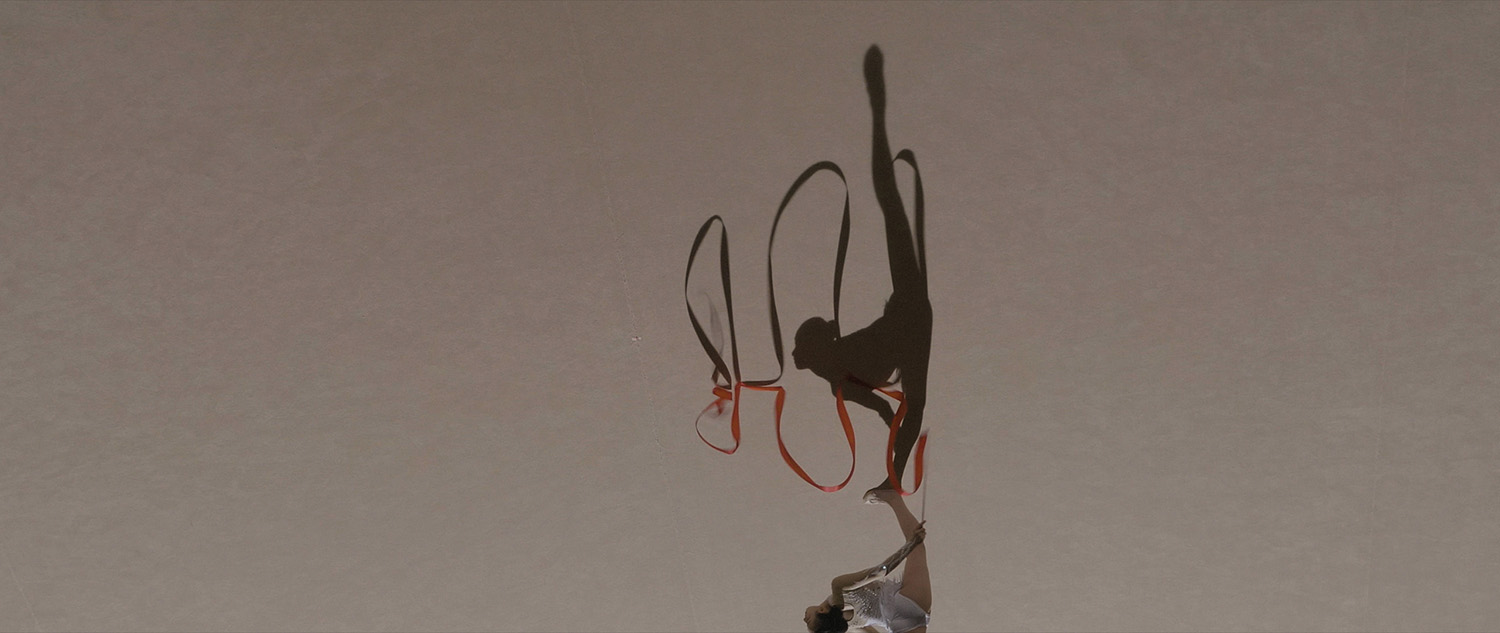

もうひとつ注目したのは、同じくADC会員賞を受賞した、佐藤雅彦がクリエイティブディレクターを務めた日本オリンピック委員会「Shadows as Athletes」の映像である。これは日本オリンピックミュージアムに設置された、ウェルカムビジョンのために制作された映像作品のひとつ。タイトルどおり、フェンシングや新体操、自転車、陸上などの競技を行なうアスリートの「影」を中心に撮影した作品だ。主役は影であるため、俯瞰や天地逆転など、通常なら不自然なアングルでさまざまな競技が映し出されるのだが、それゆえに鑑賞者は影に自然と視線が行く。本物のアスリートよりやや歪な形ではあるが、影の動きはしなやかで伸びやかだ。影には国籍も人種も性別も年齢も声もなく、皆が平等である。実にアナログな発想で撮影された映像なのに、オリンピック精神そのものを純粋に表わしているようでもある。コロナ禍を経た2年間だったが、全体的にアートディレクション作品の成熟度が少し増したように感じた。

日本オリンピック委員会「Shadows as Athletes」の映像

日本オリンピック委員会「Shadows as Athletes」の映像

日本オリンピック委員会「Shadows as Athletes」の映像

日本オリンピック委員会「Shadows as Athletes」の映像

公式サイト:https://www.dnpfcp.jp/CGI/gallery/schedule/detail.cgi?l=1&t=1&seq=00000782

http://rcc.recruit.co.jp/g8/exhibition/2111/2111.html

2021/11/04(木)(杉江あこ)

![DNP Museum Information Japanartscape[アートスケープ] since 1995 Run by DNP Art Communications](/archive/common/image/head_logo_sp.gif)