artscapeレビュー

2022年03月15日号のレビュー/プレビュー

濱口竜介『ドライブ・マイ・カー』

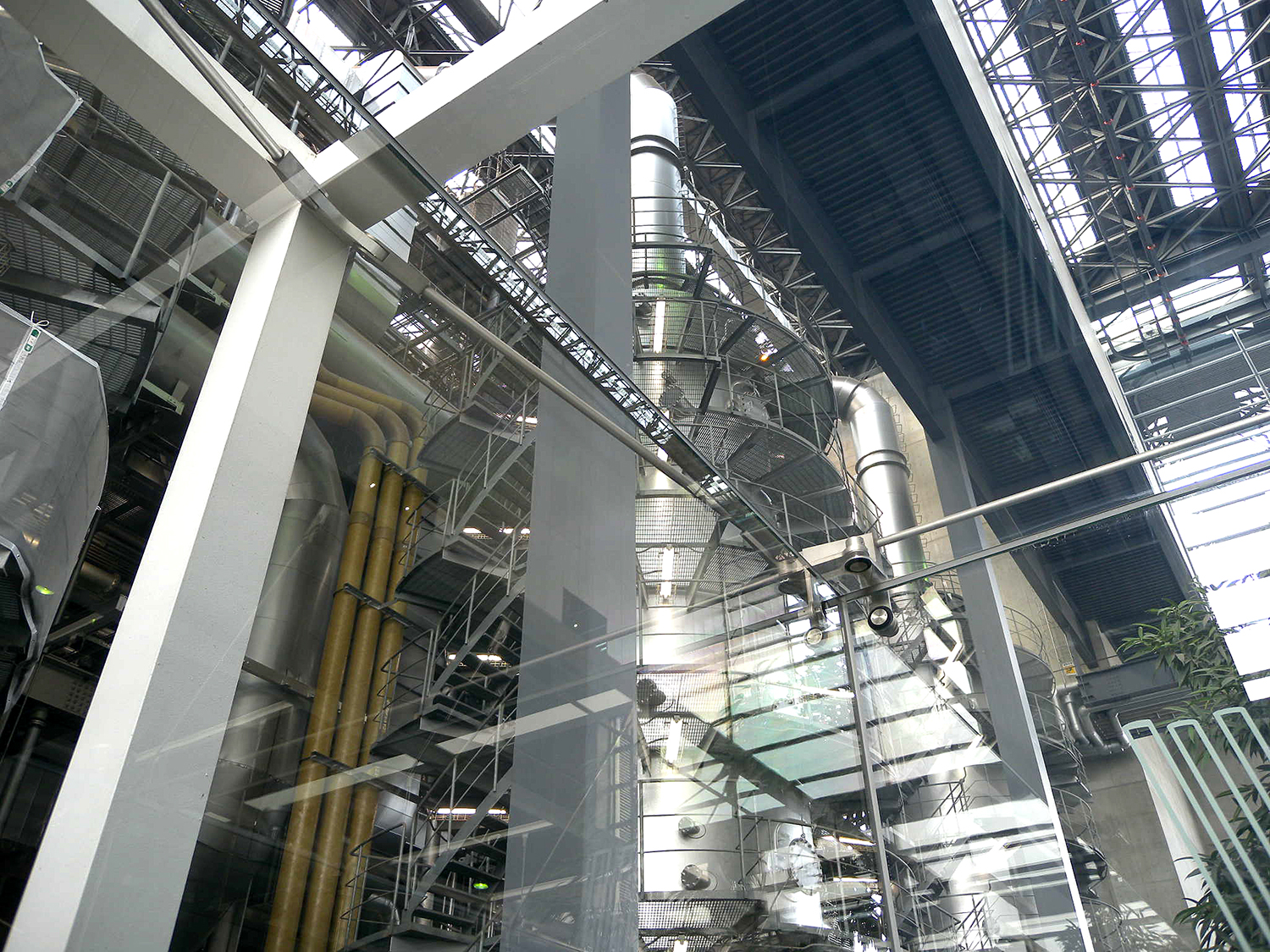

約3時間という長尺ゆえに、なかなかまとまった時間がとれず、映画館にいけなかったが、やっと鑑賞することができた。なるほど、傑作である。やはり、映像(ロードームービー的な風景の描写や手話の表現など)と声(車中で聞くカセットテープの音声や多言語による会話など)でしかできないことを実験的に挑戦しつつ、ストーリーテリングの強度も維持しており、まったく飽きることなく、最後まで作品に引き込まれた。また既存のジャンルにあてはめにくい、類例がほとんどない独自の映画なのに、アントン・チェーホフの戯曲、愛車と運転、擬似的な親子関係、贖罪など、驚くほど多様な切り口をもつ。特に演劇をつくる設定になっていることから、まさに演じること、会話すること、物語ること自体をテーマにした点が興味深い。そして広島の現代建築も印象的に登場していた。ドライバーの渡利みさきがお気に入りの場所として案内する、谷口吉生が設計した《広島市環境局中工場》(2004)である。都市軸を意識し、ヴォイドが貫くデザインになっていることも劇中で語られていた。

《広島市環境局中工場》

《広島市環境局中工場》

《広島市環境局中工場》

《広島市環境局中工場》

《広島市環境局中工場》における都市軸

気になって、濱口竜介が監督・脚本を担当した映画は、どれくらい原作と違うのかを確認した。村上春樹の短編集『女のいない男たち』(2014、文春文庫)に収録された「ドライブ・マイ・カー」は、文庫だと50ページ程度の長さである。もちろん、若い女性がドライバーとなるジェンダー的にも意表をついた設定は同じだ。しかし、前述したように映画でしかできない作品に仕上がっており、とくにいくつかのテーマが加えられている。主人公の家福悠介が特殊な作風をもつ演出家であること、子どもを失ったあと、妻の音が物語を語りはじめたこと、舞台が広島になったこと、多国籍・多言語・多世代の俳優たち、みさきの出自、そして身近な人を死なせてしまったという罪の意識などである。これらの要素によって決定的に違う作品になっていた。そもそも原作は基本的に「男たち」の語りになっており、亡くなった音が共通の話題となる男性の俳優同士による奇妙な友情が後半の中心的なエピソードとなるが、映画では女性たちの語りも重要である。そして、広島から北海道まで自動車を走らせ、慟哭を経て、新しい道を歩みはじめるシーンが示されていた。これは原作にはまったくない希望である。

公式サイト:https://dmc.bitters.co.jp

関連記事

谷口吉生《広島市環境局中工場》|松田達:artscapeレビュー(2010年03月15日号)

2022/02/18(金)(五十嵐太郎)

キュンチョメ『女たちの黙示録』

会期:2022/02/19~2022/02/27

※配布型作品

シアターコモンズ'22の演目のひとつであるキュンチョメ『女たちの黙示録』は「キュンチョメが異なる立場や背景を持つ女性たちの声に耳を澄ませ、そこから生み出された予言」が鑑賞者に送り届けられる配布型の作品。観客は郵送あるいはシアターコモンズ会場での受け取りを指定し、受け取った作品を自宅などさまざまな場所で「鑑賞」することになる。なお、本作は3月末まで鑑賞可能だが、以下では内容に触れているため注意されたい。

郵送方式を選択すると、やがて黒い段ボール箱が送られてくる。箱を開けると中には銀のリボンで口を閉じられた濃紺の袋。2月中旬という季節柄、バレンタインのプレゼントを連想しつつ袋を開けるとフォーチュンクッキーが7つ入っていた。ひとつ割ってみると中の紙片には電話番号が記されている。電話をかけるとコール音の後、女声を思わせる合成音声が物語を語り出す。

私が最初に聞いた物語は「女たちの黙示録その13 宇宙介護支援センター」と題されていた。「人生の最後を宇宙で過ごしてみませんか」とはじまるこの物語では、宇宙で余生を過ごそうとする富裕層の老人と、その世話をするために宇宙放射線で命を削って働く貧困層の姿が描かれる。宇宙には介護士たちを弔うための天使像が建てられ、やがてそれらの天使像が降り注ぎ地球は滅亡することになる。

「黙示録」のタイトルの通り、語られるのはいずれも「終わりの物語」となっているのだが、「女たちの」という冠にふさわしいのは「その3 クジラと呼ばれた女」だろう。ロシアではヤギ、フランスではウサギ、ポーランドではウシ等々、世界各国で侮蔑の意味を込めて動物の名で呼ばれてきた女たちは本物の動物となり去っていき、そして世界は滅びることになる。

抑圧され発することのできなかった声が体内で石となり人を殺す「その4 声が石になるとき」、人工知能が世界の終わりをもたらす「その7 完璧な宗教」と「その23 0.0001秒のいたずら」、眠りを求める地球が人間を排除しようとする「その17 不眠症の地球」、実験用マウスと人間の立場が逆転する「その26 ネズミの演説」。電話をかける私はそのたびに異なる世界へと接続し、異なる声が語る異なる世界の終わりの物語を聞く。物語の終わりとともに通話は途絶し、「プー、プー」という終話音はまるで電話の向こうの世界が消滅してしまったかのような寒々しさを感じさせる。

ところで、この黙示録はなぜフォーチュンクッキーの形式で届けられたのだろうか。「黙示録」的なものを有する宗教の多くにおいて、そこで描かれる世界の終わりは唯一絶対のものとしてあるだろう。あるいは、実際に世界が終わることがあるならば、その終わり方は結果としてひとつに収斂するのかもしれない。だが、まだ終わっていないこの世界において、そのあり得る終焉はひとつではない。複数形の黙示録は、宗教の権威性を担保するための唯一の真実、逃れられぬ未来としてではなく、あり得る終わりを回避するための、外れるべき予言として届けられているのだ。

ランダムに封入された(と思しき)予言はランダムに開封され、電話を通して個々の鑑賞者の耳に届く。ごく個人的な体験となる予言の聴取はしかし、いつかどこかでほかの誰かと共有される体験でもあるだろう。予言に無限のバリエーションがあるとは思えず、ならば同じ番号の予言を共有する誰かがいるはずだからだ。一方、ランダムな数字の並びは、私には知ることのできない世界の終わりがあることも告げている。そこには誰にも知ることのできない世界の終わり、欠番の予言さえも含まれているかもしれない。

『女たちの黙示録』の意義はむしろ、このようなかたちで起動する想像力の方にこそあるように思われる。フォーチュンクッキーが入っていた袋には「これは終わりの物語です。同時に、はじまりでもあります。」と記されたタグが付されていた。語られる世界の終わりは多様だが、いずれも現代社会の問題をほとんどあからさまに映した寓話となっており、そこに託されているものは明らかだ。私という個人が抱え、あるいは関わることができる問題は現代社会で起きているさまざまな問題のごく一部に過ぎない。だが、その問題を共有する誰かはきっとどこかにいる。そしてまた、目の前にいる誰かは私とは別の問題を抱えているだろう。それを知ること、そのような想像力を起動させること、そして何より、予言を語る者の声に耳を傾けること。それこそが世界の終わりを回避するための第一歩となるはずなのだ。

キュンチョメ『女たちの黙示録』:https://theatercommons.tokyo/program/kyun-chome/

2022/02/20(日)(山﨑健太)

どうぶつかいぎ展

会期:2022/02/05~2022/04/10

PLAY! MUSEUM[東京都]

これほどタイムリーなテーマの展覧会があるだろうか。私が本展に足を運んだのは、奇しくも、ロシアがウクライナに軍事侵攻を開始した翌日だった。21世紀に入り、世界を大きく揺るがす侵略戦争がまさか起こるとは思ってもみなかったというのが正直な気持ちだ。

本展は1949年に出版された絵本『動物会議』を基にした展覧会である。作者はドイツ人のエーリヒ・ケストナーとヴァルター・トリアーのコンビ。本展の第1幕は「まったく、人間どもったら!」と怒り散らす、ゾウ、ライオン、キリンたちの集会から始まる。彼らの怒りの矛先は、人間が戦争を始めようとしていることに向かっていた。その被害者は紛れもなく子どもたちであることを嘆くのだ。そう、この絵本が書かれた背景には第二次世界大戦があった。ナチスが台頭するドイツ国内で、作者ら自身も翻弄され、それぞれが国外逃亡することで生き延びたのだという。その作者ら自身の怒りが、絵本では動物たちの姿を借りて表現されていた。

PLAY! MUSEUM「どうぶつかいぎ展」会場写真[撮影:加藤新作]

PLAY! MUSEUM「どうぶつかいぎ展」会場写真[撮影:加藤新作]

さらに絵本では以下のように物語が展開していく。動物たちは一致団結して立ち上がり、最初で最後の「動物会議」を開き、人間たちに毅然とこう突きつける。「二度と戦争がおきないことを要求します!」。その交渉は難航するが、「子どもは世界の宝」のとおり、子どもたちを愛する気持ちは動物たちも人間たちも同意であることをテコに、動物たちの作戦勝ちで、最後には平和を手に入れる。

梅津恭⼦《無題》(2021)

梅津恭⼦《無題》(2021)

本展もこの物語に沿い、8人のアーティストたちの作品で構成されていた。圧巻は薄暗い空間に設えられた第5幕「子どもたちのために!」と、第6幕「連中もなかなかやるもんだ」である。動物たちを模した獣毛の塊に角や牙、影絵、皮絵などの展示のほか、動物たちの糞が再現されていたり(匂いはなかったが)、時折、鳴き声が響き渡ったりすることで、動物たちが本当に会議を開いているかのような臨場感にあふれていた。よって動物たちの怒りもひしと伝わるようだった。「まったく、人間どもったら!」と、いまこそ私も声を大にして言いたい。ロシアの侵攻に対し、呆れているのは動物たちだけではない。そのほか大勢の人間たちも同様だ。『動物会議』はいまこそ世界で広く読まれるべき絵本である。と同時に、この絵本に着目した本展に敬意を払いたい。

菱川勢⼀《いざ、動物会議》(2022)

菱川勢⼀《いざ、動物会議》(2022)

公式サイト:https://play2020.jp/article/the-animals-conference/

エーリヒ・ケストナー原作、イェラ・レープマン原案、ヴァルター・トリアー絵、池田香代子訳『動物会議』(honto本の通販ストア):https://honto.jp/netstore/pd-book_01709939.html

2022/02/25(金)(杉江あこ)

上野リチ:ウィーンからきたデザイン・ファンタジー展

会期:2022/02/18~2022/05/15(※)

三菱一号館美術館[東京都]

※展示替えあり

本展を観る前、タイトル「ウィーンからきたデザイン・ファンタジー展」のファンタジーという言葉が引っ掛かっていた。デザインとファンタジーが同列で並ぶこと自体、何か違和感があったのだ。しかし本展の解説のなかで次のように書かれていて、なるほどと思う。「リチは、制作には『ファンタジー』が重要であると繰り返し説いていたという。リチのいう『ファンタジー』とは、想像力をはばたかせて唯一無二の独自性を獲得する、といったことを意味していた」。つまり彼女はファンタジーの力でデザインに貢献した人物なのだ。

上野リチというウィーン生まれのユダヤ系女性が、日本人建築家との結婚を機に、戦前戦後の日本でデザイナーおよび教育者として活躍していたことを、恥ずかしながら私は知らなかった。しかし彼女の出身であるウィーン工房や師匠のヨーゼフ・ホフマン、群馬県工芸所で共に働いたブルーノ・タウトといった周辺情報のいくつかについてはもちろん知っていた。にもかかわらず、なぜだろう。おそらく、これまであまり注目されてこなかった人物ではないか。むしろ戦前戦後の日本を訪れた外国人女性といえば、少し後の世代になるが、工芸指導顧問として招聘されたフランス人デザイナーのシャルロット・ペリアンの方が断然有名である。彼女らの間に何か接点はなかったのかと気になったが、いまのところ確たる答えは見つかっていない。

上野リチ・リックス《ウィーン工房テキスタイル・デザイン:紫カーネーション》(1924)クーパー・ヒューイット スミソニアン・デザイン・ミュージアム、ニューヨーク

上野リチ・リックス《ウィーン工房テキスタイル・デザイン:紫カーネーション》(1924)クーパー・ヒューイット スミソニアン・デザイン・ミュージアム、ニューヨーク

Museum Purchase from Smithsonian Collections Acquisition and Decorative Arts Association Acquisition Funds. Cooper Hewitt, Smithsonian Design Museum, Smithsonian Institution. Photo credit: Matt Flynn © Cooper Hewitt, Smithsonian Design Museum

上野リチ・リックス《マッチ箱カバー[淑女2]》(1950頃)京都国立近代美術館

上野リチ・リックス《マッチ箱カバー[淑女2]》(1950頃)京都国立近代美術館

さて、ブルーノ・タウトもシャルロット・ペリアンも日本全国に根づく伝統工芸にモダンデザインを取り入れた人物だったが、上野リチの方向性は違った。花や樹木、鳥、魚といった身近な自然物をモチーフに、大らかで伸びやかな線や豊かな色彩を使い、生命力あふれるデザインをもたらした。テキスタイル中心のデザインだったからというのもあるだろう。彼女が日本の伝統文様に深く関心を示したという点にはうなずける。日本の伝統文様も自然物をモチーフに単純化した図だからだ。つまり文様という価値観で、彼女のデザインは日本で受け入れられたのではあるまいか。1世紀近く時代を経たいま観ても、そのデザインは充分魅力的に映る。ファンタジーとは、本来、空想という意味合いだ。やや浮世離れしたニュアンスがあるが、しかし空想が人々を幸せにすることもある。人々を幸せにする限り、それはデザインの役目を果たしていると言える。本展はそんな上野リチのデザインの全貌に迫る世界初の回顧展である。

上野リチ・リックス《クラブみち代 内装デザイン(1)》(1961)京都国立近代美術館

上野リチ・リックス《クラブみち代 内装デザイン(1)》(1961)京都国立近代美術館

公式サイト:https://mimt.jp/lizzi/

2022/02/25(金)(杉江あこ)

木村伊兵衛と画家たちの見たパリ 色とりどり

会期:2022/02/19~2022/03/27

目黒区美術館[東京都]

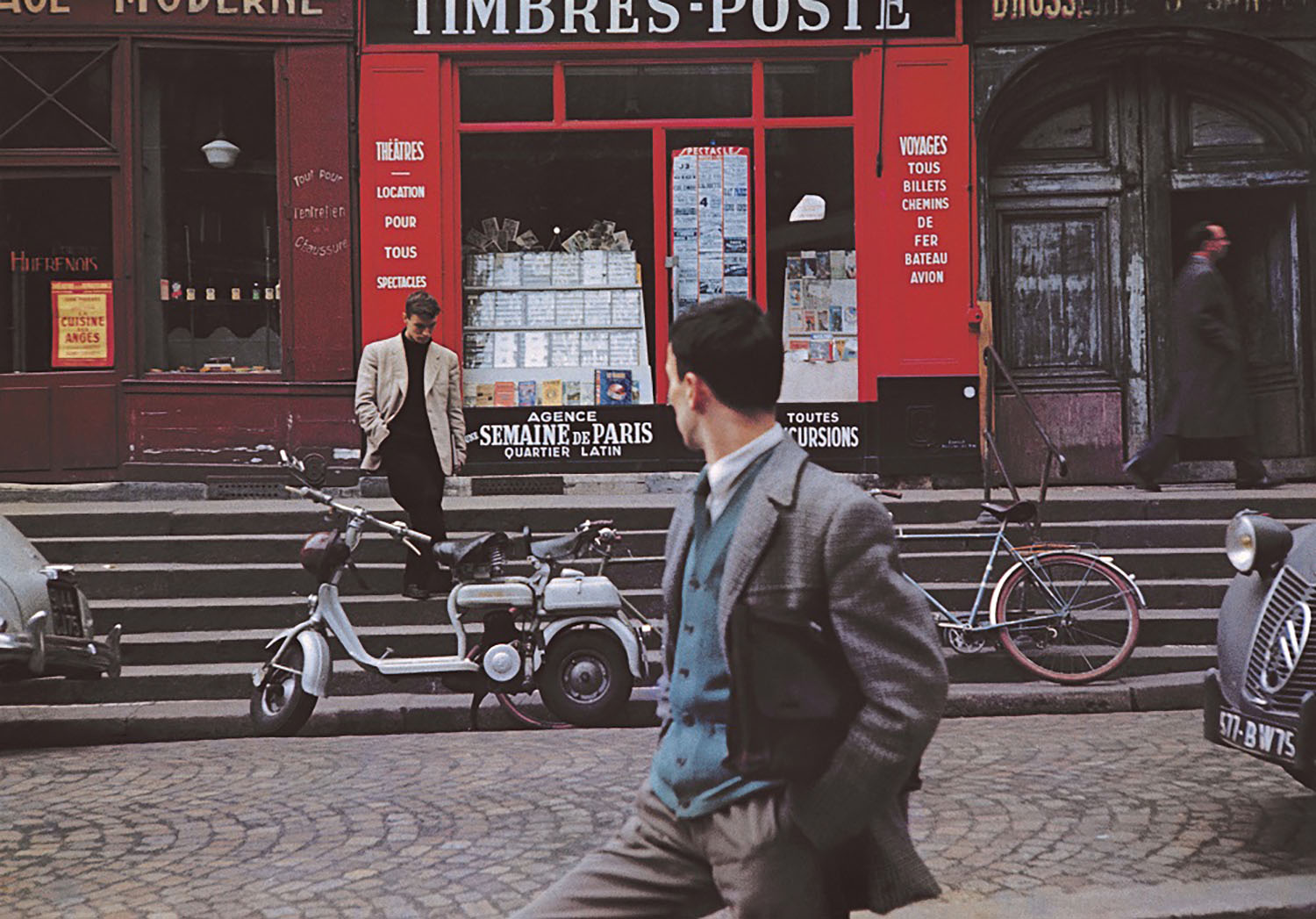

報道写真の名手、木村伊兵衛は小型カメラのライカを愛用したことで知られている。ライカの特性を生かしたスナップショット撮影は、東京の下町に始まり、パリの街角でも行なわれたようだ。本展で展示されたのは、1954〜55年にかけて彼がパリを取材した際の写真131点である。しかも開発されて間もない国産カラーフィルム(富士フィルム)で撮影された写真ということで、その資料性の高さにも胸が躍った。

木村伊兵衛《パリ》(1954)©Naoko Kimura

木村伊兵衛《パリ》(1954)©Naoko Kimura

スナップ写真の魅力は非演出性にある。しかも肉眼とほぼ変わらない視野で景色を写し取ることができるライカを使っているのだ。展示写真を見るうちに、木村が当時、目にしたパリの風景がまざまざと蘇ってきた。世界中の人々が憧れる花の都、パリではあるが、道端にはごみが落ちていたり、壁面のポスターが剥がれ落ちていたり、壊れかかった建物の壁が剥き出しになっていたりと、案外、雑然とした面が見られる街でもある。彼はそうした部分さえも、素の姿として写し取る。そのうえ行き交う人々がとても自然体で、その一瞬の表情や動作を切り取っているので、まるで自分自身もその風景の中に立っているかのような、あるいは自分自身の体験であるかのような錯覚をつい覚える。こうした点が彼の写真の最大の魅力ではないかと改めて感じた。

木村伊兵衛《ミラボー橋、パリ》(1955)©Naoko Kimura

木村伊兵衛《ミラボー橋、パリ》(1955)©Naoko Kimura

また、カラーフィルムならではの良さもあった。パリの気候のせいか、あるいは開発されて間もない国産カラーフィルムのせいか、全体がくすんだアンバーな色みだったのだが、そのなかで、時折、赤い洋服や赤い車、赤い壁面などが目にパッと飛び込んでくる。それがパリの街の躍動感として伝わってくるのだ。また私がパリを初めて訪れたのは、この当時から半世紀以上も経ってのことだが、石造りの重厚な建物で構成された街並みは変わることがないので、行き交う人々の服装以外、それほど時代の変化を感じることはなかった。それを実感できたのもカラーフィルムゆえである。

木村伊兵衛《パリ》(1954-55)©Naoko Kimura

木村伊兵衛《パリ》(1954-55)©Naoko Kimura

木村はこのパリ滞在中に、世界的写真家のアンリ・カルティエ=ブレッソンと交流を持った。言わずもがな、ブレッソンもライカの愛用者である。ブレッソンほどの「決定的瞬間」が木村の写真にあったのかどうかはわからないが、彼らは互いの写真に対する考え方が合致し、意気投合したようだ。ブレッソンが撮影したとみられる、パリの街を撮影する木村のポートレートも展示されていた。

公式サイト:https://mmat.jp/exhibition/archive/2022/20220219-359.html

2022/02/26(土)(杉江あこ)

![DNP Museum Information Japanartscape[アートスケープ] since 1995 Run by DNP Art Communications](/archive/common/image/head_logo_sp.gif)