artscapeレビュー

2023年03月01日号のレビュー/プレビュー

レオポルド美術館 エゴン・シーレ展 ウィーンが生んだ若き天才

会期:2023/01/26~2023/04/09

東京都美術館[東京都]

4年前に開かれた「ウィーン・モダン クリムト、シーレ 世紀末への道」展で、クリムトとともにシーレ作品が何点か紹介されたが、まとまった「エゴン・シーレ展」が開かれるのは約30年ぶりだという。といっても出品作品115点中シーレ作品は半分にも満たない50点、うち油彩は半分以下の22点。短命だったから作品数が限られているのは仕方がないが、シーレ・コレクションでは世界最大のレオポルド美術館から借りてきた作品が大半を占めるので、これが日本で望みうる最大規模の「シーレ展」だろう。

シーレのほかには、クリムト、コロマン・モーザー、リヒャルト・ゲルストル、オスカー・ココシュカら同時代のウィーンを生きた芸術家の作品も並ぶが、やはりクリムトの存在感が圧倒的。シーレが学生時代に描いた《装飾的な背景の前に置かれた様式化された花》(1908)などは、ジャポニスムの色濃いユーゲントシュティール様式のクリムト風絵画、といった趣だ。しかしその2、3年後、シーレは早くも表現主義的なスタイルを見せ始める。暗く濁った色彩で自らを描き出す《自分を見つめる人Ⅱ(死と男)》(1911)、《叙情詩人(自画像)》(1911)は、絢爛豪華なクリムトのスタイルとは一線を画している。まだ20歳そこそこの作品だ。

クリムトもこのころから表現主義的になっていくが、師匠が色彩の塗りを重視していたのに対し、シーレの真髄があくまで線描にあったのは、晩年の油彩画《横たわる女》(1917)、《しゃがむ二人の女》(1918)にも明らかだろう。モチーフが明確な線で輪郭づけられ、色彩は余白を埋めるだけの役割しか果たしていないからだ。

ところで、シーレの生きた20世紀初めの20年間といえば、フォーヴィスムからキュビスム、ドイツ表現主義、イタリア未来派、ロシア構成主義、デ・ステイル、ダダに至るまでヨーロッパ中でモダンアートが花開いた時期。ところがシーレは表現主義には触れたものの、キュビスムにも未来派にも走らなかった。言い換えれば、動きや時間を表わす新たな視覚表現には関心を示さず、ひたすら人間の身体や内面描写にこだわり続けた。それはもちろん彼の個性によるものだが、しかしウィーンが芸術の都パリから遠く離れた田舎だったこと、いまだ19世紀末のユーゲントシュティールから抜け切れずにいたことも無関係ではないだろう。

だとすれば、クリムトが亡くなり、第1次大戦も終わった1918年がシーレの新たな出発の年になるはずだったが、不幸にも同じ年にシーレはわずか28歳で世を去ってしまう。そのころすでにカンディンスキーやモンドリアンは抽象絵画を始め、デュシャンはレディメイドのオブジェを制作していたことを考えると、彼らより年下のシーレはやはり時代遅れの画家だったのかと思ったりもする。という見方自体が、あまりにモダニズムに偏っているかもね。

公式サイト:https://www.egonschiele2023.jp/

2023/01/25(水)(内覧会)(村田真)

ドリーム/ランド

会期:2022/12/18~2023/01/28

神奈川県民ホールギャラリー[神奈川県]

昨年12月中旬に始まったのに、展覧会のことを知ったのは今年に入ってから。毎回のことだが、せっかくの企画展だというのに、なんで神奈川県はもっと広報しないのだろう? いつもだだっ広い会場に観客は2、3人しかおらず、ゆったり鑑賞できるのはいいけれど、年に一度あるかないかの現代美術展を企画するんだから、県内外を問わずもっと多くの人に見てもらうべきだろう。出品作家もたくさんの人に見てほしいと願っているはず。謙虚にもほどがある(笑)。

同ギャラリーではこれまで「日常/場違い」「日常/ワケあり」「日常/オフレコ」という「日常」シリーズを開いてきたが、今回から新たに国、土地、場所などを意味する「ランド」を作品化していくシリーズになるそうだ。その第1弾が「ドリーム/ランド」。出品作家は30〜40代の7人だが、刺繍による偽札づくりに励む青山悟も、キッチュな映像インスタレーションを見せる笹岡由梨子も、あまり「ドリーム/ランド」のタイトルとは関係ない。この際タイトルは忘れたほうがいいだろう。

いちばん感心したのは、大ギャラリーの壁や天井に映像を映し出す林勇気の《another world-vanishing point》というインスタレーション。ウェブ上から集めてきた食べ物、乗り物、家具、食器、動物、植物などあらゆるイメージが高密度に、しかも奥行きを伴いながら漆黒のなかを横に流れていく。つまり宇宙空間にさまざまな日用品が浮かんでいるイメージ、あるいは地球崩壊後のスペースデブリ(宇宙ゴミ)を想像すればピッタリかもしれない(想像できないけど)。しばらく見ていると流れが徐々に速くなって線状に流れ、個々のイメージが判別できなくなる。特に壁に向かって斜めに写した映像はものすごいスピードで放射状に流れていく。この宇宙的なスピード感、なにか懐かしいと思ったら、映画『2001年宇宙の旅』で経験したっけ。と思ったら再びスピードが落ち、個々のイメージは瓦解して消えていく。繰り返し見入ってしまった。

林勇気《another world-vanishing point》[筆者撮影]

公式サイト:https://dreamlands.kanagawa-kenminhall.com

関連レビュー

林勇気「君はいつだって世界の入り口を探していた」|高嶋慈:artscapeレビュー(2022年10月15日号)

2023/01/26(木)(村田真)

笠木絵津子「六十年前の冬休み」

会期:2023/01/23~2023/02/04

ギャラリーQ[東京都]

2022年8月18日で70歳になる笠木絵津子が、60年前の小学校4年生だったときの冬休みを振り返るようにして組まれたインスタレーションで本展はできている。当時、姫路にあった笠木の実家での弟の誕生日を祝う写真のパネルが目を引く。

バタークリームケーキがボックスの上で高くろうそくを灯し輝く。満面の笑みの弟、着物をカッチリと身に着けた父の顔はほころび、もっとも光に照らされた母は柔らかに目を細め、作家はその3人から対角線上の位置に座り、影で表情が窺えないが、どこかその視線は固い。机の上には使用されていた皿やカトラリーや紙焼きの写真がかなり雑然と並び、裏に回り込むとパネルには左右反転した写真のイメージがプリントされていた。いくつかのパネル写真が同じように出力されて、これは「写真を見せる」ということとはまた別に、写真に閉じ込められた一瞬に迷い込むようなものとしてインスタレーションがあるという符号なのかもしれない。

本展は当時を再現するという博物館的な回顧からは明白に距離をとっている。当時どのように使用されていたかということがわかる配置でもあるのだが、それからどれほど時間が経っていて、それらがいま(の作者ないし所有者)にとって、どのように薄ぼけた存在なのかといったような、古道具でしかない、過去でしかないというような突き放しすら感じる。

会場の奥にある姫路総社への初詣で撮影された幼い笠木のポートレイト。そこで身にまとっている、花の刺繍が鮮やかな白いカーディガンは、笠木のお気に入り、あるいは晴れ着だったのだろう。笠木の母が既製品に入れたかもしれない刺繍はいまも目を見張るものがあるが、会場ではぐにゃりと脱ぎ捨てられたままのように、箱にしなだれている。ほこりにまみれているわけでもないが、磨き上げられているわけでもない。カーディガンの隣にある鏡台には使いかけの化粧品が並びつつ、引き出しの装飾板は外れている。刺繍に毛糸にミシン。手作りのクッションカバー、当時の日記、マンガ雑誌、文房具。反物の裁断図。小道具の包み紙だった新聞紙が壁に貼り付けられている。新聞広告には『週刊女性』「婚期を逸する女の条件」とあった。

笠木絵津子 「六十年前の冬休み」会場写真

笠木絵津子 「六十年前の冬休み」会場写真

1962年、日本のテレビ受信契約者数が1000万を突破し普及率は40%を超え、『週刊TVガイド』が創刊された年だ。池田勇人内閣が「人づくり政策」を通じて国家主義と新自由主義に邁進するため、1フレーズで政策を伝えるテレビを中心としたイメージ戦略で国民の支持率獲得を狙っていた。そこから60年が経ち、これらの媒体名を任意のメディアやプラットフォームに置き換えた枠組みで考えれば、現在と大きな違いなんかないような気がしてくる。とはいえ2017年の安倍晋三内閣での「人づくり革命」は「一億総活躍社会」はもとより、女性の就労が前提であるという点に大きな違いがある。

会場に貼られた作家の言葉に「父母が没し家を解体した後も家財道具を維持してきたのは、今日この日、大都会東京の最先端の街のホワイトキューブの中に、60年前の姫路実家の空間を構築するためでだった」と記載されていた。姫路の実家にあった物々が本展のために維持されてきたというとき、その保持対象の中心は笠木の母にまつわるものに偏っているといってもいいだろう。そこにあるのは笠木から母への半透明な問いのように思う。母はどのような美学をもってつくり、選び、生きていたのかということを物から辿り直す。写真やものから答えが透けて見えるようでいて、その先に母からの返答があるわけではない。

映像中で、過去の写真を複写したスマートフォンを片手に笠木が撮影場所を尋ね歩いている。写真を見つめるようで、現在の様子を眺め、目の前にある食器やメモを見つめているようで、それが実際に使われていた頃を想像してしまう。会場にあった写真や映像や物々、すべてがまるで半透明であるかのようだった。

展示は無料で鑑賞可能で、動画でインスタレーションの様子が公開されています。

公式サイト:http://www.galleryq.info/exhibition2023/exhibition2023-003.html

2023/01/26(木)(きりとりめでる)

部屋のみる夢─ボナールからティルマンス、現代の作家まで

会期:2023/01/28~2023/07/02

ポーラ美術館[神奈川県]

最近尖った企画展で攻めるポーラ美術館が、なんで「部屋のみる夢」みたいなドメスティックでファンシーなテーマの展覧会を企画したのか不思議に思ったが、かれこれ3年に及ぶコロナ禍で世界中の人たちが部屋に閉じこもらざるをえなかった云々と聞くと、なるほどわかったようなわからないような気分で納得したりもする。もちろん理由はそれだけでなく、新たに収蔵したヴォルフガング・ティルマンスと草間彌生の作品を見せたかったからに違いない。同展はティルマンスの室内写真10点と、草間のベッドをモチーフにした立体作品のお披露目でもあるのだ。

ティルマンスの「あふれる光」(2011)は、自身のアトリエを撮った4点のシリーズ。どれもがらんとしたアトリエ風景だが、夕暮れ時なのか窓からオレンジ色の光が壁に映って、まるで光の絵が飾られているようにも見える。しかも4点ともサイズを微妙に変えて見る者の目をくすぐる。《スカイブルー》(2005)は中央に文字どおりスカイブルーの矩形が写った写真で、中庭から空を見上げて撮ったもの。《窓/カラヴァッジョ》(1997)はややパースのついた四角い窓枠を写した作品だが、なぜカラヴァッジョだろうと目を凝らしたら、窓に小さなカラヴァッジョの絵葉書が立てかけられていた。イケズやなあ。でもこういうの好き。

草間彌生は飛ばして、ボナール、マティス、ヴュイヤールの色彩に目を洗われる。でもそれ以上によかったのは、佐藤翠+守山友一朗と高田安規子・政子という2組の現代アーティストの作品だ。佐藤翠は洋服や靴の並んだクローゼットをサラリと描いた絵で知られるが、そのパートナーでもある守山友一朗は長年パリを拠点にしてきたため、今回初めて知った。守山は食卓や花などアンチームなモチーフを、より緻密に色彩豊かに描いている。注目すべきはふたりの共作で、テーブルを中心とした室内風景を描いた《Rose Room》(2022)。佐藤の滲むような筆使いと守山の細かい描写がミスマッチ(!)して、なんとも不思議な空気を醸し出している。まさに「部屋のみる夢」。

一方、一卵性双生児の高田姉妹は2点のインスタレーションを制作。ひとつは《Open/Closed》(2023)という作品で、壁2面に通常サイズのドアと12分の1サイズのドアを取り付け、その間に大から小までさまざまなデザインの鍵を64個、壁に差し込んでいる。開かない鍵。もうひとつの《Inside-out/Outside-in》(2023)は、壁一面に12分の1サイズの窓を180個開けたもの。これも窓枠のデザインは多彩で、しかもご苦労なことにすべて窓から外の景色が見えるようにしつらえている。ということは、もともとガラス張りだったところに仮設壁を取り付け、180個の穴を開けて窓枠をはめ込んだのだ。この日ちょうど雪が降ったので、小さな窓越しに雪景を見ることができた。これはそのまま残して常設作品にしてほしい。

高田安規子・政子《Open/Closed》(部分)展示風景[筆者撮影]

高田安規子・政子《Inside-out/Outside-in》(部分)展示風景[筆者撮影]

公式サイト:https://www.polamuseum.or.jp/sp/interiorvisions/

2023/01/27(金)(内覧会)(村田真)

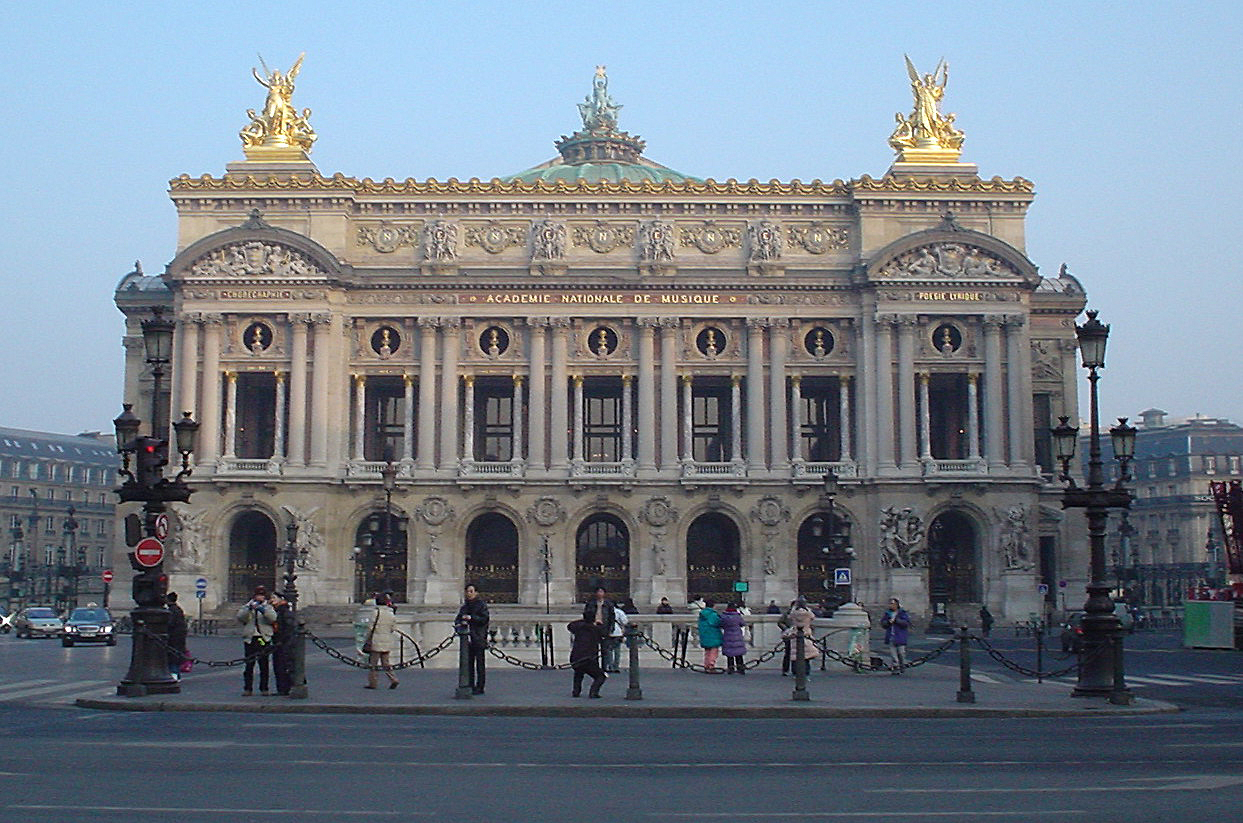

パリ・オペラ座─響き合う芸術の殿堂

会期:2022/11/05~2023/02/05

アーティゾン美術館[東京都]

一度では消化しきれない情報量のため、二度目の「パリ・オペラ座」展に出かけた。カタログが充実しているので、本に収録されていない映像をすべて見ることも目的である。バレエ(「シーニュ」など)もオペラ(アフリカ系のプリティ・イェンデが歌う「椿姫」など)も攻めた選出だった。本展は、まさにオペラが総合芸術であるがゆえに、建築、絵画、小説、音楽、衣装、舞台美術など、さまざまな角度からパリのオペラ座がいかなる歴史をたどり、かつてどのような場だったのか?を紹介する企画である。フランス国立図書館から借りた作品や資料がバラエティに富み、その濃密な内容に驚かされる。前衛が交差したことで知られるバレエ・リュスは、全体から見ると、ほんの一部でしかないことが、本展の凄みだろう。ルノワールとワーグナーの《タンホイザー》、オペラ・バスティーユにおけるサイ・トゥオンブリーの緞帳といった意外な組み合わせ、あるいは戦国時代の日本を舞台とするジャポニスムのバレエ「夢」という演目が19世紀末に存在していたことなどを、楽しむことができる。また観劇の様子を描いた絵画も多く、人々がどのようにふるまっていたかについての社会史という側面ももつ。

高解像度写真を入り口で見せる「パリ・オペラ座」展

個人的にはやはり当時の舞台美術が数多く紹介されていることが興味深い。背景に古典建築が使われるケースも散見され、17世紀から18世紀にかけては、ジャコモ・トレッリ、カルロ・ヴィガラーニ(工房)、シャルル・ペルティエ、レオナール・フォンテーヌなどの建築家が担当している。またデトランプの絵画《オペラ座の舞台美術のアトリエの情景、ルヴォワ通り(王政復古時代)》からは、どのようにセットを制作していたかもうかがえる。ただ、ひとつ気になったのは、建築関連のキャプションが簡素過ぎること。例えば、シャルル・ガルニエのパリ・オペラ座のファサードのドローイング(1861)があって、それは喜ばしいのだが、よく見ると、二階のコロネードの両端が現在の櫛形ペディメントではなく、まだ普通の切妻ペディメントである。後から変更したのだろうが、意匠的にはかなり重要なポイントにもかかわらず、とくに言及はない。またブレーの《カルーセル広場におけるオペラ・ハウス計画案》(1781)は、パレ・ロワイヤルのオペラ座焼失後の再建案としてひとつだけ説明されている。が、彼は画期的な球体建築のニュートン記念堂を提案した建築家であり、オペラ座の案も当時としてはメガロマニアックなドームをもつという異様なデザインに触れていないのは、もったいない。

パリ・オペラ座

公式サイト: https://www.artizon.museum/exhibition/past/detail/545

2023/01/29(日)(五十嵐太郎)

![DNP Museum Information Japanartscape[アートスケープ] since 1995 Run by DNP Art Communications](/archive/common/image/head_logo_sp.gif)