artscapeレビュー

2023年03月01日号のレビュー/プレビュー

合田佐和子展 帰る途もつもりもない

会期:2023/01/28~2023/03/26

三鷹市美術ギャラリー[東京都]

個人的な思い出話から始めると、ぼくが初めて合田佐和子の作品を実見したのは学生時代、確か1974年の銀座・村松画廊での個展だったと思う。かれこれ半世紀になるが、そのときの記憶は鮮烈で、往年の映画女優やフリークスのモノクロ写真をもとに部分的に彩色した油絵が並んでいたを覚えている。そのころ銀座や神田の画廊では石や材木を並べただけのもの派や、意味不明の頭でっかちな概念芸術が横行し、画廊回りを始めたばかりのぼくはどのように見ればいいのかわからず、途方に暮れていた。そこに登場した合田の妖しげな油絵は、アートシーンではキワモノ扱いだったかもしれないが、まだ10代だった美大生の心を大いに揺さぶってくれたのだ。でもその後、現代美術にのめり込んでいくぼくの視界から合田は徐々にフェイドアウトしていった。

今回の回顧展で初めて合田の初期から晩年までの作品を通覧することができた。美術学校時代から人形づくりをはじめ、卒業後は廃品を組み合わせた「オブジェ人形」を制作。詩人の瀧口修造の勧めで個展を開き、白石和子、唐十郎、寺山修司らと知り合う。合田が当時の現代美術と一線を画したのは、こうしたサブカル・アングラ系の文化人とのつながりが強かったからだろう。1970年代は現代美術が行き詰まる一方、現代詩やアングラ演劇は活気にあふれていたのだ。さらに、絵画は死んだと囁かれていた70年代初めから油絵を(しかも耽美的な具象画を)始めたのだから、異端視されても仕方がなかった。むしろ異端の画家、時流に抗う表現者として見られることを望んでいたのかもしれない。

展覧会全体を見渡しても、70年代の油絵は懐かしさを差し引いても惹かれるものがある。それまで油絵は描いたことがなかったというのに、絵筆を持ってからわずか半年少々で個展を開いてしまうのだから天性の才能というほかない。イメージこそ写真から拝借しているとはいえ、硬質なマチエールにキッチュとポップを上塗りしていた画面は強烈に目を惹いた。しかしその絵柄は本の装丁やアングラ劇のポスターに使われることで商業主義的に見られ、やがて本人も油絵が描けなくなってしまう。

その後ポラロイド写真に取り組んだり、エジプトに移住したり、オートマティスムの実験などを経て、再び絵筆を握るのは1990年ごろからのこと。目や薔薇などのモチーフを淡くボケたようなイメージで描いているのだが、表面上はきれいなものの、かつてのキッチュな耽美性は薄れ、なにかが抜け落ちてしまったような空虚感が漂う。その後も精神疾患を患い、転居を繰り返すなど、生活も制作も安定しなかった。とりわけ作品の質の乱高下は美術史的にはマイナス要素だが、それをマイナスと捉える評価自体が男性的な価値観の押しつけにほかならない、というのが今回の回顧展の企画趣旨なのだ。

同展企画者のひとり、高知県立美術館の塚本麻莉主任学芸員はいう。「あるモノを作品とみなしてその質を評価する行為自体、極めて美術史的―男性視点の手法であったことを思い返してみるといい。それに思い至ると、合田の表現は『男たちがつくりあげてきた』美術史に対する強力なカウンターとなり、豊かなオルタナティブとして立ち上がる」。目からウロコ。異論より、なるほどとうなずくことの多い指摘だ。質の高さで個々の作品を評価するのではなく、半世紀にわたる表現全体で合田佐和子を捉えなければならない。それでもやっぱり合田の最高傑作は、ぼくにとっては最初に見た村松画廊の個展だけどね。

公式サイト:https://mitaka-sportsandculture.or.jp/gallery/event/20230128/

関連記事

「合田佐和子 帰る途もつもりもない」を歩く──肉体から視覚へ|橘美貴:キュレーターズノート(2023年02月01日号)

合田佐和子展 帰る途(みち)もつもりもない|飯沢耕太郎:artscapeレビュー(2023年01月15日号)

合田佐和子展 帰る途(みち)もつもりもない|伊村靖子:artscapeレビュー(2022年12月01日号)

2023/02/11(土・祝)(村田真)

2023年コレクション展I「特集1 虚実のあわい」(前期)

会期:2023/01/21~2023/04/09

兵庫県立美術館[兵庫県]

兵庫県立美術館の2023年最初のコレクション展として、「中国明清の書画篆刻―梅舒適コレクションの精華―」との2本立てで開催されている本展。タイトルから連想されるのは、近松門左衛門の「虚実皮膜」だ。近松の論を花田清輝が『俳優修業』(1964)で引用し、花田を慕う東野芳明ら批評家たちが同時代の虚像論を展開したことが想起された。花田は本書で、「芸というものは、実(じつ)と虚(うそ)との皮膜(ひにく)の間にあるもの也」に続く一節を引き、東洲斎写楽の役者絵を、虚と実との対立の白熱化している決定的瞬間をとらえようとしたと評する。本展の冒頭で示されていたピュグマリオン伝説は、虚が実へと変貌する物語であるが、展示を見ながら、現代美術が実に屈服しない虚の力とどのように向き合ってきたのかを考えさせられた。

最後の瞽女と言われた小林ハルを描いた木下晋の《ゴゼ小林ハル像》(1983)は、細部を緻密に描きこんだ鉛筆画であるが、写実的なリアリズムにとどまらない。木下佳通代の《UNTITLED》(1976)は、ビデオ・フィードバックを思わせるイメージのなかに複数の鑑賞者が入れ子状に配されている。ビデオ・フィードバックはナムジュン・パイクをはじめ初期のビデオ・アートの手法として知られているが、この作品はそのイメージを写真によって構成するという、見る側の想像力を刺激する仕掛けとなっている。60年代後半以降に虚像論が活発化した背景には、テレビに代表されるマスメディアによるイメージが普及したことが挙げられるだろう。木下晋と木下佳通代のアプローチはそれぞれ異なるが、作られたイメージを乗り越えていく手がかりとなる。展示の後半で紹介されていた菅木志雄《中律―連界体》(1978)、李禹煥《関係項》(1983)のように「もの派」と呼ばれた動向を虚像論のなかに置き直してみると、あるがままの世界と出会うことの回帰的ではなくラディカルな行為としての側面が見えてくる。同時開催されていた李禹煥展の補助線にもなっていた。

木下佳通代《UNTITLED》(1976)平成21年度駒田哲男・楊子氏寄贈

2023年コレクション展I「特集1 虚実のあわい」(前期)会場風景

今回の見どころと思われたのは、西山美なコ《ハ~イ わたしエリカ♡》(1992)の展示であった。少女漫画の要素から引用されたかのようなキャラクターとピンク色を前面に押し出したインスタレーション、ポスター等の印刷物は、もはや西山作品を代表するイメージとして定着している。加えて、本展では、彼女の作品のパフォーマンス性やコミュニケーションとしての側面に着目できる。『月刊漫画ガロ』に広告として掲載され、大阪市内で案内ポストカードやチラシを入れたポケットティッシュとして配布された後、テレホンクラブというデートシステムの模倣としていかに機能したかを、メモや音声テープなどから再考することができた。

西山美なコ《ハ~イ わたしエリカ♡》(1992)令和3年度 大和卓司氏遺贈記念収蔵[© Minako Nishiyama]

2023年コレクション展Ⅰ「特集1 虚実のあわい」展(前期)会場風景

公式サイト:https://www.artm.pref.hyogo.jp/exhibition/j_2301/tokushu1.html

2023/02/11(土)(伊村靖子)

佐喜眞美術館収蔵品展 ─戦争と戦争の狭間で─

会期:2022/11/16~2023/02/27

佐喜眞美術館[沖縄県]

沖縄県那覇市内から高速バスに乗って宜野湾市に向かう。2月というのに半袖で十分。バスを降りてアスファルトが割れ切った坂道を進んだ。陽の光をたっぷり浴びて力強く育った草木の間をマングースのようなネズミのようなものがガザガザガザガザ走り回る。しばらくして爽やかな住宅地と宜野湾中古車街道を抜け、佐喜眞道夫による佐喜眞美術館に到着した。

館内に入るとすぐに沖縄を代表する報道カメラマンの國吉和夫の作品が目に飛び込んでくる。米軍強制土地接収に反対する反基地運動を主導した阿波根昌鴻が自ら開設した私設反戦資料館である「ヌチドゥタカラの家」の前で撮影された肖像写真。大きくへこみのある沖縄戦当時の水筒。窓からの光を受けて写真が反射する。それぞれの写真には短いが端的な被写体についての説明書きがあって、読んだり見たりしながら、美術館の回廊を進む。窓のないホワイトキューブに入っていくと、兵士として送り出した息子、孫もまた戦死したドイツの版画家で彫刻家であるケーテ・コルヴィッツによる《女と死んだこども》をはじめとした喪失の様と、日本の版画家で彫刻家の浜田知明による自身の戦争の体験を描いた「初年兵哀歌」シリーズが向かい合うように並ぶ。奥には丸木位里に丸木俊……といずれも佐喜眞美術館の収蔵作品だ。

佐喜眞美術館のコレクションは、館長である佐喜眞の先祖の土地が米軍基地となり、そこで毎年国から支払われることになった地代で形成されている。企画文にあるとおり、本展における「戦争と戦争の狭間で」というのは、第二次世界大戦とロシア・ウクライナ戦争といった現状のみならず、作者たち、企画者たちが向き合ってきた戦争の狭間にある「いのち」のかけがえのなさにまっすぐに静かに向かい合うことを助けてくれる、この場そのものであった。屋上からみえる空は広く、直下にある米軍基地との境界を示すフェンスはところによって錆び、それを越えた路傍をマングースのようなものが駆け抜け、風が吹きつけた。

入館料は800円でした。

会場写真

会場写真

会場写真

会場写真

公式サイト:https://sakima.jp/exhibition/e2230571.html

2023/02/11(土)(きりとりめでる)

FACE展2023

会期:2023/02/18~2023/03/12

SOMPO美術館[東京都]

11回目を迎える公募展、今回は1,064人の応募作品から81点の入選作品を展示。そのなかからグランプリはじめ9点の受賞作品が選ばれた。入選倍率は約13倍、そのうち受賞倍率は9倍という狭き門。さぞかし秀作が集まっていると思いきや、漫画やイラストみたいな薄っぺらい絵や、どこかで見たことあるような図柄、子どもが描いたような拙い作品が目につく。あれ? こんなもん?

確かに野口玲一審査員長がカタログのなかでいうように、「ここには美術史が語ってきた時代様式も、前衛のグループも存在しない。メインストリームに乗る必要も、時代遅れを気にすることもない。描くことにおいて何でもありの自由な選択肢を手に入れているのだ」とは思うけど、それで果たして「絵画についていま、私たちは何と豊かな世界を手に入れたのだろう」といえるだろうか。学芸会ならいざ知らず、100号前後の大画面に油絵具なり岩絵具なりを使って描くのだから、曲がりなりにも後世に残るような普遍的な絵画を目指すもんじゃないの? 豊かになったどころか、むしろ薄く、貧しく、刹那的になった気がするんだけど。

と思ったら、藪前知子審査員のコメントがしっくりきた。若い世代の作家たちは、ひとつの選択肢として「今この現在の瞬間における、鑑賞者との共感のためのプラットフォームとして絵を描く」というのだ。なんとなく感じてはいたが、改めてうなずいた。そうか、彼らは絵画に普遍性なんか求めていないんだ。紙に落書きでもするように、いや、SNSで発信するように描いているのか。それで「いいね!」をもらえればいいのか。もはや絵画に対する考え方というか、構えが違うらしい。そう思ってカタログで出品作家の生年を調べてみたら驚いた。入選者の最年少が16歳の現役高校生というのもすごいが、最年長は74歳の独立美術協会会員で、かつて安井賞展にも入選したことがあるというからびっくり。この公募展には年齢制限がないんだね。ちなみに今回は8歳から87歳までの応募があったという。「FACE展」は懐が深い。

いやそういうことではなく、作家の生年と作品図版を比べてみたら、年齢と絵に対する構えにはほとんど相関関係がないらしいことがわかって愕然としたのだ。マンガチックなドローイングが中年男の作品だったり、渋い日本画の作者が21世紀生まれだったりして、まさに野口氏のいうとおり。なんだかぼくだけが時代についていけてないだけなのかもしれない。がっくし。でも藪前氏が個人賞に選んだ柳澤貴彦の《bonfire》をはじめ、受賞作品の多くが構築性の高い作品なので少し安心した。

ほかに言及すべき作品はいくつかあるけど、1点だけ触れたい。桃山三の《花兜─ただ春を乞う》だ。画面全体が花兜を被った幼児たちや色鮮やかな花の装飾で丁寧に、オールオーバーに覆われている。まずそれだけでも目を惹くが、少し離れてみて驚いた。背景に赤茶けた戦車が浮かび上がってきたからだ。花兜の幼児たちが戯れているのは廃戦車の上なのだ。そもそも兜は戦いで使う武具であり、これが子どもまで犠牲に巻き込む戦争に対する抵抗の表現であることはタイトルからも想像できる。「共感のためのプラットフォーム」はこういうものであってほしい、とジジイは思うのだ。

公式サイト:https://www.sompo-museum.org/exhibitions/2022/face2023/

2023/02/17(金)(内覧会)(村田真)

カタログ&ブックス | 2023年3月1日号[テーマ:坂口恭平の日常を通して、日課と継続の営みを考える5冊]

モバイルハウスを通した実践や執筆活動、「いのっちの電話」など多様な顔をもちつつも、複数の「日課」を基盤に活動を重ねる坂口恭平。近年始めたパステル画を中心とした「坂口恭平日記」展(熊本市現代美術館で2023年2月11日〜4月16日開催)に縁深いものを中心に、ルーティン≒生きることについて思索が深まる5冊を紹介します。

※本記事の選書は「hontoブックツリー」でもご覧いただけます。

※紹介した書籍は在庫切れの場合がございますのでご了承ください。

協力:熊本市現代美術館

今月のテーマ:

坂口恭平の日常を通して、日課と継続の営みを考える5冊

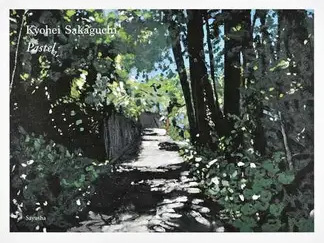

1冊目:Pastel

著者:坂口恭平

発行:左右社

発売日:2020年10月26日

サイズ:23×30cm、154ページ

Point

2020年5月に描き始めて以降すっかり日課として定着し、「坂口恭平日記」では展示の中心となっているパステル画をまとめた作品集。熊本での暮らしのなかで坂口が見ている風景を追体験できるとともに、自分のいる環境と対峙する時間をもつことの大切さにも気づきます。2冊目の作品集『Water』と併せてぜひ。

2冊目:みぎわに立って

著者:田尻久子

発行:里山社

発売日:2019年3月20日

サイズ:18cm、175ページ

Point

ギャラリー・喫茶を併設する熊本市街の新刊書店「橙書店」店主によるエッセイ集。熊本地震を経ての移転後も淡々と営業を続ける書店と、そこに日々訪れる坂口を含めた人々の暮らしのリズム、居合わせることの豊かさ、対話とともにある感情の機微と息づかい。豊田直子の版画の淡い色合いを生かした装丁(祖父江慎)も魅力的。

3冊目:土になる

著者:坂口恭平

発行:文藝春秋

発売日:2021年9月14日

サイズ:20cm、170(+図版18)ページ

Point

「つまり言語獲得中であるような気がする」。コロナ禍以降、坂口のルーティンに加わった「畑」に出会った頃の日記。土や水、植物との対話を通して原初的な「作る」ことに向き合い内面に潜っていく坂口の文章は、他著とはまた異なる冴えた質感に満ちています。畑への行き帰りの風景は、パステル画の題材にも。

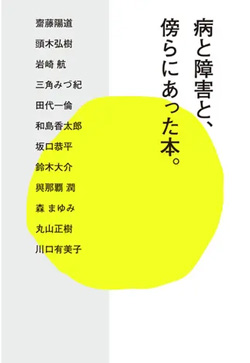

4冊目:病と障害と、傍らにあった本。

著者:齋藤陽道、森まゆみ、丸山正樹、川口有美子、頭木弘樹、岩崎航、三角みづ紀、田代一倫、和島香太郎、坂口恭平、鈴木大介、與那覇潤

発行:里山社

発売日:2020年10月25日

サイズ:20cm、246ページ

Point

心身のつらさと共存したり、乗り越える際の孤独な自分に寄り添ってくれた本や言葉に関するエピソードを、坂口を含む12名の著者が書き下ろしたエッセイ集。書き手が抱える多種多様な症状と、そのタイミングだからこそ、ある一節が心にぴたりとはまり、染み込んでいく不思議。文学の普遍的な意義にも改めて気づかされます。

5冊目:継続するコツ

著者:坂口恭平

発行:祥伝社

発売日:2022年12月1日

サイズ:19cm、235ページ

Point

「だって継続とは毎日の生活ってことですから」。坂口は幸福を「自分が興味のあることを今も継続できていること」と定義し、誰もが子供の頃は自然にできていた大小さまざまな「つくる」ことをなぜやめてしまうのか、そこにある思い込みを解きほぐしていきます。理由をつけて何かを諦めている人の背中を押してくれる最新刊。

坂口恭平日記

会期:2023年2月11日(土・祝)~4月16日(日)

会場:熊本市現代美術館(熊本県熊本市中央区上通町2-3 びぷれす熊日会館3階)

公式サイト:https://www.camk.jp/exhibition/sakaguchikyohei/

2023/03/01(水)(artscape編集部)

![DNP Museum Information Japanartscape[アートスケープ] since 1995 Run by DNP Art Communications](/archive/common/image/head_logo_sp.gif)