artscapeレビュー

2023年04月01日号のレビュー/プレビュー

若葉町ウォーフ開場五周年記念企画 リーディングミュージカル『CABARET』

会期:2023/03/17~2023/03/21

若葉町ウォーフ[神奈川県]

若葉町ウォーフ開場五周年記念企画としてリーディングミュージカル『CABARET』が再演された。2021年初演のこの作品は「ミュージカル『キャバレー』(ジョー・マスタロフ)の原作戯曲『私はカメラ』(ジョン・ヴァン・ドゥルーテン)の原作短編小説『さらばベルリン』(クリストファー・イシャーウッド)を換骨奪胎した」もの。ゲイ雑誌のライターである「先生」(山田宗一郎)とキャバレーで歌う「子持ちのサリー」(中村美貴)、「性別を巧みに操縦して男はもちろんのこと女を相手にも商売を」する外国人娼婦のサロメ(田中惇之)らの人間模様はおかしく愛しくほろ苦く、劇場の建つ若葉町周辺を舞台に紡がれるそれは劇場のレパートリーとして上演され続けるにふさわしい物語となっている。

[撮影:姫田蘭]

[撮影:姫田蘭]

リーディングミュージカルとは聞き慣れぬ言葉だが、俳優が台本を手に持ち演じるリーディング公演に歌を組み合わせたものを想像すればよい(音楽監督・テーマ曲作曲・ピアノ演奏 :荻野清子)。歌で進行するミュージカルらしい場面もありはするものの、披露される歌にはいわゆる昭和歌謡も多く(キャバレーでサリーが歌っている設定なので当然だが)、言わば物語付きの歌謡ショーのような趣だ。本作の演出と美術を担当し、若葉町ウォーフの代表を務める佐藤信はこの作品の上演を「さまざまな出し物を楽しめる都会の娯楽場」であり「若きベルトルト・ブレヒトがギター片手に出演していたと伝えられる(文芸)キャバレー」を横浜下町に出現させる試みのささやかな一歩だと位置づけている。

[撮影:姫田蘭]

[撮影:姫田蘭]

物語は「そのキャバレーは川の畔にあった」という一文からはじまる。取材で訪れたキャバレーでカメラのファインダーを覗いていた先生はそこで働くサリーと出会う。「子持ちのサリーはそこに立っていた」。なかば押し切られるようなかたちで彼女のことを取材する羽目になる先生。ところが、彼女の話は取材のたびに細部が変わり、それどころかときにあからさまなパクリまで差し込まれる始末で一向に記事としてものになる気配がない。キャバレー通いの日々で二人の距離は縮まっていくが、やがて刑務所から戻ってきた夫とヨリを戻したサリーは川向こうの店で働きはじめ、そして別れが決定的なものとなる一斉検挙の日──。

ここに至り、物語の現在が2005年だったことが明らかになる。この年の1月、若葉町対岸の黄金町エリアでは、立ち並ぶ違法風俗店とそこで働く不法滞在外国人の一斉検挙が行なわれたのだった。違法風俗店が排除された跡地は現在、複数のアートスペースが並ぶ区画となっている。かつての面影はそれを知る者にしか見出せないだろう。

[撮影:姫田蘭]

[撮影:姫田蘭]

[撮影:姫田蘭]

[撮影:姫田蘭]

10年後。取り壊されたキャバレーの跡地を訪れた先生は10年前と同じようにカメラを構え、レンズの向こうにかつてのキャバレーの姿を透かし見る。やがて聞こえてくる「許可のない撮影は禁止。張り紙が見えないの?」というサリーの声。それは10年前の反響か現在のそれか。「子持ちのサリーはそこに立っていた」という最後の一文は物語の冒頭に回帰しつつ、結末を観客の想像に委ねて幕を下ろす。

結末を知ったうえで改めて振り返ってみれば「そのキャバレーは川の畔にあった」という冒頭の一文は、それがすでに失われたものであることをはっきりと告げていたのだった。「『許可のない撮影は禁止。張り紙が見えないの?』とサリーは彼に言った」という地の文を含み込んだセリフも、まるで先生が書いた文章を読み上げているようではないか。観客である私が見ていたのは、先生が残した言葉を通して浮かび上がった、失われた過去の幻に過ぎなかったのかもしれない。それでも、それはかつてたしかにそこにあったものだ。いま目の前にあってたしかなように思えるものも、いつしか移り変わっていく。その予感に満ちているからこそ、物語の現在はより儚く愛おしいものに感じられるのだろう。

[撮影:姫田蘭]

[撮影:姫田蘭]

[撮影:姫田蘭]

[撮影:姫田蘭]

歌唱力のみならず抜群のチャーミングさで観客を魅了した俳優はもちろんだが、リーディングならではの手法で素晴らしい余韻を残した島田健司の台本にも大きな拍手を送りたい。島田は佐藤が芸術監督を務める座・高円寺で開校されている演劇学校・劇場創造アカデミーの一期修了生であり、同じく修了生で結成された劇団ドクトペッパズ『ペノシマ』の台本でも優れた成果をあげていた。今後も継続して作品をチェックしたい作家のひとりだ。

[撮影:姫田蘭]

[撮影:姫田蘭]

『CABARET』:https://wharf.site/cabaret2023/

関連レビュー

劇団ドクトペッパズ『ペノシマ』|山﨑健太:artscapeレビュー(2021年05月15日号)

2023/03/17(金)(山﨑健太)

ゲッコーパレード『少女仮面』

会期:2023/03/16~2023/03/19

OFF・OFFシアター[東京都]

「俳優とは、劇場とは何か」。演劇集団ゲッコーパレードが俳優・崎田ゆかりを主宰に展開する「劇場シリーズ」はこの問いを探求する企画なのだという。「劇場シリーズ」とわざわざ銘打たれているのは、これまでのゲッコーパレードのほとんどの作品が本拠地である蕨市の民家・旧加藤家住宅などの非劇場空間で上演されてきたからだ。シリーズ第一弾として泉鏡花『天守物語』を中心に構成した『プロローグ』を2021年12月に上演。今回は「劇場Ⅱ」として唐十郎『少女仮面』を上演した(演出:黒田瑞仁)。

『少女仮面』は1969年に鈴木忠志の演出で早稲田小劇場で初演され第15回岸田國士戯曲賞を受賞した戯曲。宝塚で男役スターとして活躍した春日野八千代(崎田)が経営する地下喫茶店「肉体」に春日野に憧れる少女・貝(永濱佑子)とその祖母である老婆(ナオフクモト)が訪れるところから物語ははじまる。男装の麗人、ヅカ・ガールになろうとする少女、腹話術師(長順平)とその人形(平野光代)、現在に取り憑いた過去の亡霊等々、現実と虚構がさまざまに交錯し「演じること」が繰り返し前景化するこの戯曲はまさに「俳優とは、劇場とは何か」を問うものとして読むことができるだろう。春日野が経営する喫茶「肉体」こそが、春日野を演じる俳優・崎田が主宰する「劇場(シリーズ)」を具現化した場所なのだとも言えるかもしれない。

[撮影:瀬尾憲司]

[撮影:瀬尾憲司]

ところが、今回の上演で観客は終始、喫茶「肉体」という虚構の空間ではなく、劇場という現実の空間と対峙し続けることになる。壁にかけられた絵を唯一の例外に、舞台美術が置かれていないというだけではない。舞台と客席の向きは会場となったOFF・OFFシアターの通常のそれからは90度ずらされ、そのうえで客席は演技空間を三方から囲むかたちで配置されている。演技空間の上手半分は舞台、下手側は通常であれば客席の置かれる階段状のエリアとなり、反対に上手側の客席は舞台上に置かれているという趣向だ。だが、このような空間の使い方に物語上の必然性はなく、喫茶店の店内という設定とはそぐわない段差のある空間はフィクションへの没入を阻害するものでしかない。それどころか、俳優たちはいかにも「適当」に空間を回遊しており、その身ぶりから喫茶「肉体」の、例えばテーブルの配置を読み取ることは不可能だっただろう。虚構の、しかし一貫した空間を立ち上げる試みは端から放棄され、観客は劇場の物理的な側面をつねに知覚し続けることになる。唐十郎の紅テントは現実の都市空間に異世界への入り口を開いたが、ゲッコーパレードは虚構を立ち上げるためのブラックボックスである劇場からその匿名性を剥ぎ取り露わになった現実の上に演劇を立ち上げようと試みる。

戯曲として書かれた物語世界を現実の空間に立ち上げるための、俳優の共通の足場となるはずの喫茶「肉体」という空間(の舞台美術)不在で立ち上げられた『少女仮面』の上演は、演技する俳優の身体それだけが剥き出しで差し出されているような奇妙な手触りを感じさせるものになっていた。俳優たちの演技の質感がそれぞれに異なっていたことも手伝って、俳優は全員でひとつの虚構をつくり上げているというよりはむしろ、それぞれに異なる虚構を生きているかのようでもあった。劇場が個々の俳優の肉体にまで還元されていたのだと言い換えてもいい。人がそれぞれに異なる虚構を生きる様こそはまさに『少女仮面』が描いていたものでもあり、その意味で今回の上演が戯曲の核のひとつを捉えたものであったことは間違いない。

[撮影:瀬尾憲司]

[撮影:瀬尾憲司]

[撮影:瀬尾憲司]

[撮影:瀬尾憲司]

演出の黒田はアフタートークで「演劇にとって必要不可欠である俳優が消費されず、主体的に演劇をつくる」ことの困難に触れ、俳優それぞれがやりたいことを実現するために今回のクリエーションでは俳優との一対一での話し合いに時間をかけたと語っていた。結果として、主宰にして主演の崎田の言う「俳優を見るための場所」としての劇場はたしかに実現していた。だが一方で、戯曲の物語をもう少し丁寧に立ち上げてほしかったとも思うのだ。舞台美術なしでの上演は、戯曲を読んだことのない観客が物語を把握することを困難にもしていた。例えば、物語の後半で重要なアイテムとなる風呂桶も舞台上には登場しないため、そこで何が起きているかを把握できない観客もいただろう。あるいは、腹話術師の分身たる人形の性別が男から女に変更されていたことは果たして妥当だっただろうか。「男装の麗人」を中心とした物語の登場人物のひとつの性別を変更するのだから相当に慎重な検討が必要だったはずだ。戯曲に書き込まれた現実と虚構の複雑な交錯も、喫茶「肉体」という虚構の底が抜けてしまったことで、単に断片的な虚構へと還元されてしまっていたように思う。

[撮影:瀬尾憲司]

[撮影:瀬尾憲司]

俳優それぞれがばらばらに虚構を立ち上げるような今回の上演は『少女仮面』という戯曲のモチーフと呼応していたからこそぎりぎりのところで成立していたのであって、通常の意味での戯曲の上演としてはやはり「失敗」だったと言うべきだろう。崎田が劇場でやりたいという「俳優が物語や舞台からヌッとはみ出してくる」ような出会いを実現するためには、まずは戯曲から物語を十全に立ち上げる必要がある。「一人ひとりの欲望が舞台上で飛び出してく」るのはその先の話であり、しかもそれは上演の理想ではあろうが既存の俳優観・劇場観の範囲内に留まるものでしかない。企画として「俳優とは、劇場とは何か」を探求することを掲げているのだから、つくり手観客双方の俳優観・劇場観を揺さぶるような上演が見たかったというのは求めすぎだろうか。

[撮影:瀬尾憲司]

[撮影:瀬尾憲司]

[撮影:瀬尾憲司]

[撮影:瀬尾憲司]

ゲッコーパレード:https://geckoparade.com/

2023/03/20(金)(山﨑健太)

死蔵データGP 2022-2023 決勝戦 ROUND2

会期:2023/03/25

YAU STUDIO[東京都]

2023年現在9名からなるアーティストコレクティブである「カタルシスの岸辺」は、ここ1年間をかけて「死蔵データグランプリ」という番組をYouTubeに24本公開してきた。そこではカタルシスの岸辺が公募した254点の「死蔵データ」の紹介と講評が行なわれている。

応募要綱には「公開していない、誰に見せる予定もない、自分しかその存在を知らないデータ一般を私たちは暫定的に『死蔵データ』と呼んでいます。拾いものではなく、自分自身が生成したものであることが条件です」★と記載されており、誰でも自由に参加できる。振り返ってみると、映像、音声、写真、テキストのスクリーンショットなど、さまざまなデータが集まった。

それらは応募と同時に規約上、YouTubeなどインターネットで公開されること、カタルシスの岸辺が運営する「マテリアルショップ」で数百円単位で売買されることを許諾することになる。こうして、とりとめもなかったからか、羞恥心のためか、はたまた自分にとってあまりにも大切なものだったからかプラットフォームで共有されてこなかったデータが一躍耳目にさらされる対象となるのだ。

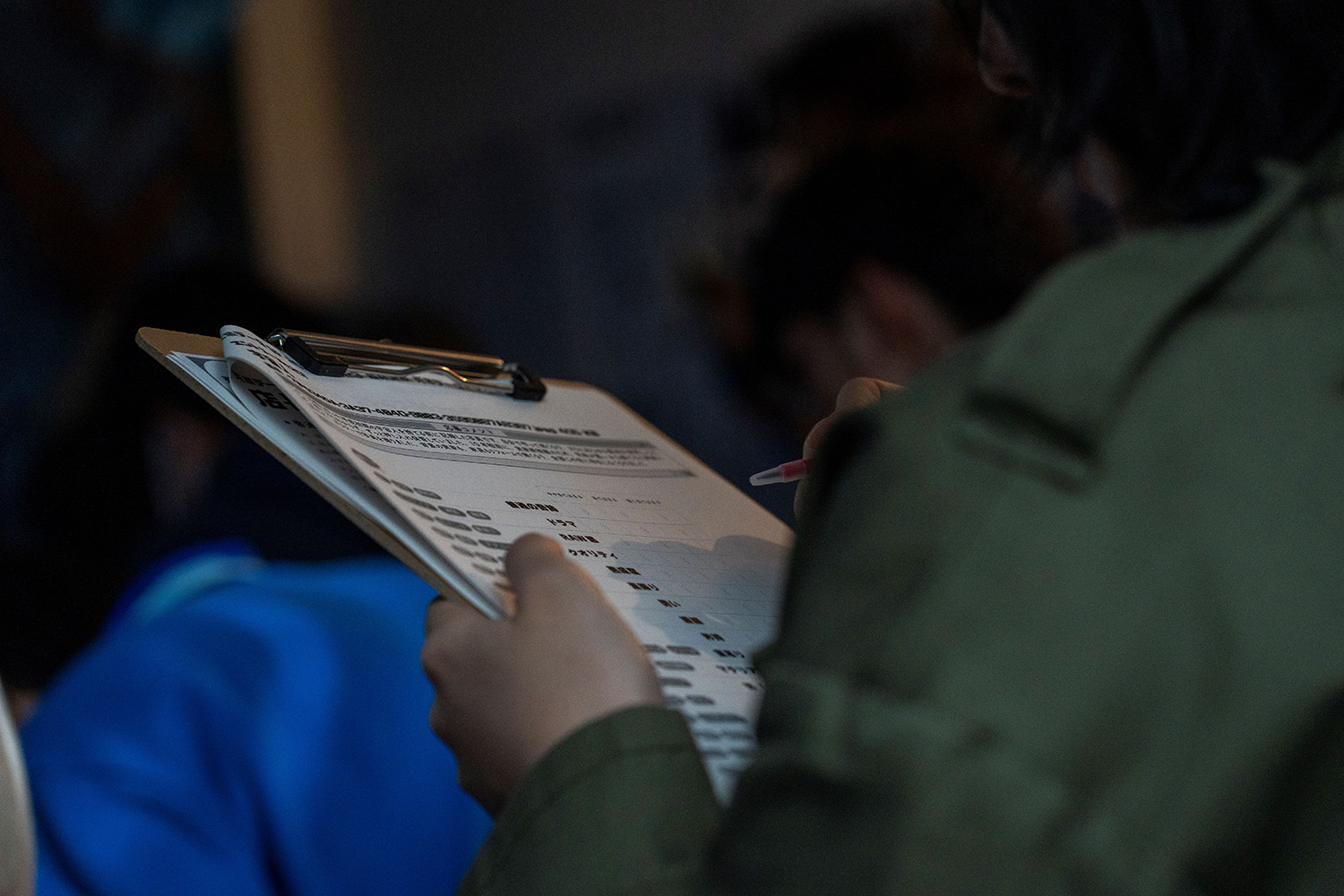

24回開催されたYoutube番組では毎回、約10点のデータがまじまじと鑑賞されるだけでなく、演劇・音楽・建築・哲学・美術など幅広い領域の人々73名が応募データを各々の基準で言葉にし、採点していく。毎回1位が選ばれて、その24個の1位がオンライン投票で10点に絞られるのだが、番組で「死蔵データ」に関する言語化が積み重ねられることで、「死蔵データ」というものの見方、概念がうっすら立ち上がり、ついにはそれらを元に「死蔵データが死蔵データであるかどうか」鑑定するための14項目に関するマークシートがカタルシスの岸辺によって制作された。

さらに、3月25日に有楽町で開催された「死蔵データGP 2022-2023 決勝戦 ROUND2」では、その鑑定14項目も当日参加した100名あまりの鑑賞者によって一斉に再鑑定され、どれが「死蔵データ」を考えるうえで外せない基準なのかも投票で決められた。その基準を元に当日の投票を通して「おっちゃん」とタイトルが付けられた画像データが本イベントのグランプリを飾ったのである。

死蔵データを視聴した後の参加者が、「死蔵データ鑑定シート」をに記入している様子[提供:カタルシスの岸辺]

死蔵データを視聴した後の参加者が、「死蔵データ鑑定シート」をに記入している様子[提供:カタルシスの岸辺]

本データは、ヤギに逆包丁で向かっていくかのようにみえる半裸の男性という、その圧倒的な瞬間がパンフォーカスで捉えられている状況からしてそもそも「純粋に死蔵されていたデータなのか」という議論を巻き起こした。しかしながら、「死蔵データ」として欠かせないと当日鑑定された項目にもっとも当てはまった結果、グランプリとなったのである。イベントのなかで収集・集計されたマークシートと死蔵性をめぐる項目の相関性は、鑑賞者にとってブラックボックスのまま結果が出るようになっており、超精度の言語化を伴った「こっくりさん」のような得点ランキングは、参加者に何かわかりやすいひとつの価値基準を与えることなしに、「データの死蔵性」という概念の道を多角的に拓く。

「死蔵データGP 2022-2023 決勝戦 ROUND2」でグランプリを飾った「おっちゃん」(匿名)

「死蔵データGP 2022-2023 決勝戦 ROUND2」でグランプリを飾った「おっちゃん」(匿名)

ところで、このイベントはカタルシスの岸辺によるパフォーマンスであり、彼らの運営する「マテリアルショップ」における取り扱い商品の「仕入れ」でもある。最終ラウンドだけでも、会場・オンラインあわせて100名程度の参加者が、カタルシスの岸辺が売買する商品の鑑定を行なうという共犯めいた関係を結び、「死蔵」という無価値なものをいかに称揚可能であるかを考えるということになる。

カタルシスの岸辺が「死蔵データ鑑定シート」を集計し、その間に来場していた予選ブロックの審査員たちがコメントを寄せている様子[提供:カタルシスの岸辺]

カタルシスの岸辺が「死蔵データ鑑定シート」を集計し、その間に来場していた予選ブロックの審査員たちがコメントを寄せている様子[提供:カタルシスの岸辺]

最優秀死蔵データが決定し受賞式を終えた後、会場にはおよそ160BPMのカタルシスの岸辺のテーマソングがアニメーションとともに流れ始める。アニメのオープニングのようにあらゆる困難を乗り越えてきた彼らの様子が描かれたハイテンポのMVがエンドロールとして使われている。見たこともないアニメ「カタルシスの岸辺」の25話最終回の終わりの終わりでオープニング曲が伏線を回収していくかのようだ。

舞台に次々と現われるメンバーたちは、観客がスクリーンだと思っていた資材を突如解体し、目隠しだと思っていた黒布を剥がし、歴戦の「死蔵データ」を映すモニターが忽然と顕わになる。こうして舞台は「マテリアルショップ カタルシスの岸辺」へと変貌を遂げた。音楽が終わる。近くにいた人が「感動して泣きそう」と言っていた。

漫画『けいおん!』や『らき☆すた』といった2000年代アニメを俗にカタルシスなき「日常系」と呼ぶとき、この「日常系」は「死蔵データ」と近しい価値観を共有している。哲学者の仲山ひふみがVブロックの審査で発し、「死蔵データ」の鑑定項目となった「普通の奇蹟」、ほかにも「凡庸」などが当てはまるだろう。その一方で、「恥部恥部メモリー」といった情けなさ、「勢い」「繊細」「熟成度」といった、忘れたいけど甘酸っぱい青春、過去への追憶を思わせる言葉が挙げられている。ここで、2010年代アニメにおける「異世界系」、すなわち現代人が剣と魔法のファンタジーへ転生するという物語形式のなかで、それは『異世界居酒屋「のぶ」』のような「日常系」であり、『無職転生』のような「セカイ系」における、転生によって物語内に現代的な視点を挟み直すことで陳腐になった形式を生きながらえさせるような効果を想起させられる。この「異世界系」が過去のあらゆる物語にいまの視点をぶつけることで復活させることと、「死蔵データグランプリ」が(メディア的に、あるいは時代の流行に対して)陳腐化したデータを、どのような価値基準で見直すと輝きだすかという、違う世界へ「データ」を転生させるということとの類似性を認めることができるはずだ。

カタルシスの岸辺が得票数を発表する様子[提供:カタルシスの岸辺]

カタルシスの岸辺が得票数を発表する様子[提供:カタルシスの岸辺]

純粋に死蔵しているデータとは、美的状況にある、無意味ということであるが、それが「死蔵データ」としてグランプリを勝ち抜けば勝ち抜くほど、資料性や商品価値をもち始め、政治化されていく。カタルシスの岸辺が「マテリアルショップ」で、鑑賞者が選んだゴミをオブジェにするとき、そのオブジェは唯一無二であるがゆえにその美的存在性(使用できなさ、無意味さ)は保持されるが、新しいストックイメージたる「死蔵データ」の場合は、それはデータであるがゆえに無限に複製可能で、無限のオーナーシップと使用が可能だ。共犯者をつくる手つき、そして、その価値や概念を決してひとつに収斂させないグランプリの決定方法という、この参加者の巻き込みと冗長さにカタルシスの岸辺による造形があると思った。

イベントは生配信視聴券2000円、一般観覧席3500円でした。

★──「死蔵データ」を、ヒト・スタヤルにおける『貧しい画像を擁護する』(2009)や、アーティ・ヴィアカントの『ポストインターネットにおけるイメージ・オブジェクト』(2010)といった2010年前後の画像をめぐる新アウラ論の系譜に位置づけることは容易だろう。もちろん、レフ・マノヴィッチが2010年代に取り組んだ1500万枚以上のInstagramにアップロードされた画像を分析した『Instagramとコンテンポラリー・イメージ』(2017)との差分で考えるのも面白い。

「死蔵データグランプリ2022」詳細についてはこちら。

https://katakishi.com/wp-content/uploads/2022/06/ce1fe83ac0ed4b4b0be40e7d97d24c9f.pdf(カタルシスの岸辺「第一回死蔵データグランプリスポンサーさまご提案用企画資料」2022.06.14)

死蔵データGP 2022-2023 決勝戦:https://katakishi.com/sdg_final_battle/

2023/03/25(土)(きりとりめでる)

Artist’s Network FUKUOKA 2023[第二部]ニュー・ニューウェーブ・フクオカ

会期:2023/03/10~2023/03/26

黄金町エリアマネジメントセンター(高架下スタジオsite-Aギャラリー、八番館)[神奈川県]

展覧会名を1980年代の音楽や美術で使用された「ニューウェーブ」からもじったとキュレーターの小川希があいさつ文で書いている本展は、1980年以降に生まれた福岡出身あるいは拠点としている若手作家に焦点を当てたものだ。1980年代が「新人類」といったような、若さと新しさを結び付けた言説に沸き立っていたことを念頭に置いてみると、本展は「ニュー」を連呼することによって逆説的に、いずれもいままでを振り返らせる態度をもつ、「一定の過去の幅をどう見つめなおすのか」という作品の在り方を浮かび上がらせる、見ごたえのあるものだった。その一部だけになってしまうが、紹介したい。

会場に入ってしばらくして目に飛び込んできたのは日常的に摂取したゲームや小説や詩を参照し3DCGをモデリングしたものとその空間をキャンバスに描く近藤拓丸の作品だ。例えば《まつりのあと》(2023)では、マスキングで多層化された油彩やアクリルによって、1990年代ビデオゲームのローポリゴンな3DCGが、細部がつぶれて張りぼてのように見えたり、それが配置された空間からどうにも浮いてみえる様がありありと描かれている。3DCGが世界を破竹の勢いでシミュレートする精度を写実的に向上させるとき、近藤の作品はそれらの拙さがもう元には戻れない不可逆な風景であったと知らされるのだ。

遠藤梨夏の映像作品《ほぐし水の三重点でピボット》(2023)は学校のグランド、ランドセル、へこんだバスケットボールと野球の球といった、(運動をまったくしないわたしにとっては一層)どこか懐かしい風景が並ぶのだが、それらのいずれにも500mlコーラがどぷどぷとかけられるものだ。途中、そのコーラのたまりにタブレット菓子の「メントス」が1粒、2粒と投入され、メントスのざらつきを核としてコーラの二酸化炭素の泡が溢れだす。ジュワ―っと泡を吹く「メントスコーラ」はYoutubeをはじめとしたネット上の映像コンテンツにとって盛り上がりを演出する「いたずら行為」として15年近く重宝されてきた。いたずらという、時に犯罪行為に近接しつつも、状況によっては甘噛み的なるものとして愛嬌の範疇に落ち着くこともあり、その判断が未分化なまま流行しつづける「メントスコーラ」の在り方。それは遠藤が「チームに男子しかいないから」と断られ野球を断念したというような、遠藤が「社会構築的な男女の差」を意識してから生きてきた時間のなかで経験してきた状況判断が、「なんとなく」で維持されてきた社会的なコード(メントスコーラ=笑い?/野球=男性のもの?)の持続性と重ねられているのかもしれない。

牧園憲二×手塚夏子の《PX (Problem Transformation)》(2023)が「なんとなく」を問う手つきはより直接的だ。本作は「世の中をリードする数々の国際機関」、たとえば「IMF(国際通貨基金)」や「WHO(世界保健機関)や「IAEA(国際原子力機関)」を紹介する文章から単語をピックアップしてつくったカードを無作為に並べて、架空の団体SSCCとして手塚が数多の質問に回答するというものである。問いは東日本大震災以降に突き付けられたものが多く「(SSCCは)放射能の問題についてどう考えますか?」という問いに対して出たカードは「防止法」「知見」「変革」「エネルギー」「連帯」「公共」だったのだが、そのキーワードから手塚が「公共の知見を連帯させることによって、エネルギー変革の防止法につとめます」といった、それらしいけど無意味な回答を瞬時にひねり出すのである(作品内で実際にどういった返答だったかは思い出せない)。スペキュラティブ・デザインのようにも見えるが、そこに何かががあるように勘違いしてしまいそうになる言葉が実際に連なり続けるという点が特徴的だろう。言葉をつむぐということが、その場しのぎにどうとでもできてしまうという方法論を目の当たりにして笑ってしまうのだが、立場を変えて、例えばその言葉を検証するということにかかるコストの莫大さに頭が痛くなる。

会場写真(筆者撮影)

会場写真(筆者撮影)

最後に紹介したいのが、佐賀市立図書館で借りた複製画をしょいこで担いで海辺や白い壁のまえで展示する石原雅也の映像作品《ある画の可能性》(2023)である。会場には複製画(ピエール=オーギュスト・ルノワールや藤田嗣治やウィリアム・ターナーなど)も展示されているのだが、それらは(おそらく)印刷の上に透明メディウムで部分的に筆致があるかのようにつくられたタイプの明らかなコピーだ。しかしその絵画は複製されたがゆえに海風に吹かれようとも、太陽光にさらされようともかまわない。「自然光のなかの海辺でメディウムがきらめくターナーはずっと見ていたくなった」ということが起こる。

映像のなかで複製画とめぐる場所場所は、オリジナルに所縁のある場所やモチーフと類似した風景だという。近代以降の芸術における「新規性」を追い求めること、唯一無二性を体現せんとすることへの敬意の一方で、それだけではなくてよいのではないかと、それぞれの身体や立場でできること、やれることがあるということが軽やかながら力強く示されていた。

観覧は無料でした。

公式サイト:https://koganecho.net/event/20230310_0326_newwave

2023/03/26(日)(きりとりめでる)

カタログ&ブックス | 2023年4月1日号[テーマ:「わからん」ままでも現代アートとの接点を発見できる5冊]

日本を代表する現代美術コレクション「タグチアートコレクション」を集めた展覧会「タグコレ 現代アートはわからんね」(角川武蔵野ミュージアムで2023年5月7日まで開催)。解説や空間構成など、現代美術は苦手という人にもその存在をぐっと身近に感じさせる工夫に満ちた本展の関連書籍と併せ、興味の先に一歩踏み込む5冊を選びました。

※本記事の選書は「hontoブックツリー」でもご覧いただけます。

※紹介した書籍は在庫切れの場合がございますのでご了承ください。

協力:角川武蔵野ミュージアム

今月のテーマ:

「わからん」ままでも現代アートとの接点を発見できる5冊

1冊目:めくるめく現代アート イラストで楽しむ世界の作家とキーワード

著者:筧菜奈子(文・絵)

発行:フィルムアート社

発売日:2016年2月18日

サイズ:21cm、159ページ

Point

「もの派」「レディメイド」「アヴァンギャルド」……言葉で読んでも、少し経つとその意味を忘れてしまうという経験は誰にでもあるはず。美術史研究者である著者自身による(!)イラストで現代美術の作家や専門用語をゆるくかつ丁寧に解説してくれる本書は、眺めているだけでその語のもつ背景が頭の中に立ち上がります。

2冊目:みんなの現代アート 大衆に媚を売る方法、あるいはアートがアートであるために

著者:グレイソン・ペリー

翻訳:ミヤギフトシ

発行:フィルムアート社

発売日:2021年8月26日

サイズ:19cm、182ページ

Point

「タグコレ展」の最終セクションのタイトル「作品はみんなのもの」とも共鳴する本書。ターナー賞の受賞作家でもあるグレイソン・ペリーがユーモアを交えながら語るアート・ワールドの姿はどこか愛らしく滑稽でもあり、「良い」とされている作品の評価軸の裏側にあるさまざまな文脈に目を向けるきっかけを与えてくれます。

3冊目:絵画の歴史 洞窟壁画からiPadまで 増補普及版

著者:デイヴィッド・ホックニー、マーティン・ゲイフォード

翻訳:木下哲夫

発行:青幻舎インターナショナル

発売日:2020年11月21日

サイズ:24cm、368ページ

Point

コレクションの初期は平面作品が中心だったというタグコレ。巨匠ホックニーと美術批評家マーティン・ゲイフォードとの対談形式で進む本書は、図版も豊富に参照しながら写真やデジタル画像、映像との対比で名作絵画を紐解いていくうちに、絵画という表現の独自性が浮き彫りに。現代の視点に立った、絵画史入門に最適な一冊。

4冊目:カリコリせんとや生まれけむ

著者:会田誠

発行:幻冬舎

発売日:2012年10月4日

サイズ:16cm、270ページ

Point

現代日本を代表する作家のひとり、会田誠によるエッセイ集。「タグコレ」展でも印象的に展示されている《灰色の山》からも感じられるように、いまの日本で生きる肌感覚や表象・イメージを作品にし、ときに物議を醸してきた会田。育児や料理といった日常から彼の思考回路が垣間見える本書は、肩の力の抜けた筆致も魅力的。

5冊目:ポストコロナと現代アート 16組のアーティストが提起するビジョン

編集:ポストコロナ・アーツ基金

発行:左右社

発売日:2022年7月20日

サイズ:21cm、183ページ

Point

そしていま。時代の動きと作品が切っても切り離せない現代美術は、2020年以降の「ポストコロナ」の現在において、どう変化しているのでしょうか。日本国内の若手〜中堅アーティスト16組それぞれのアプローチからの近作を参照しながら、コロナ禍が現代にもたらしたものが浮かび上がってくる同時代の一冊。

タグコレ 現代アートはわからんね

会期:2023年2月4日(土)〜5月7日(日)

会場:角川武蔵野ミュージアム(埼玉県所沢市東所沢和田3-31-3)

公式サイト:https://kadcul.com/tagukore

2023/04/03(月)(artscape編集部)

![DNP Museum Information Japanartscape[アートスケープ] since 1995 Run by DNP Art Communications](/archive/common/image/head_logo_sp.gif)