artscapeレビュー

2023年06月15日号のレビュー/プレビュー

菅野純『Planet Fukushima』

発行所:赤々舎

発行日:2023/03/21

福島県伊達市出身の菅野純は、2011年3月11日の東日本大震災によって姿を変えていった、故郷の人と風景を撮影し続けてきた。ニコンサロンでの個展(2017年12月)などを経て、それらの写真群を2部構成でまとめたのが、本書『Planet Fukushima』である。

第1部の「Fat Fish」には魚の鱗のように山肌に増殖していくフレコンバッグ(汚染土を詰めた袋)の眺めを、俯瞰して撮影した写真群と、身近な人物を含む福島県各地の日常の光景が、対比的に提示されている。第2部の「Little Fish」には、放射線量を測る線量計(小さい魚を思わせる)を、手を伸ばして被写体に向けている様を自ら撮影した写真が並ぶ。菅野は撮影を続けるうちに、福島の光景が遠景(「遠くの山」)、中景(「放射能という異物」)、近景(「手前の人」)の3層に分離しているように見えてきたのだという。本書はその3層だけではなく、さらにその間に介在するさまざまなレイヤーを丁寧に検証していった、厚みのある視覚的経験の集積といえるだろう。

尾仲俊介による、「Fat Fish」と「Little Fish」のパートをそれぞれ分離させてから、くるみ込んだ造本・デザインに説得力がある。糸綴の背中をそのまま見せて製本した、コデックス装の強みがうまく活かされていた。

2023/05/19(金)(飯沢耕太郎)

楊哲一「山水─あるいはフロンティアの消滅」

会期:2023/05/16~2023/05/28

楊哲一は1981年、台湾宣蘭県出身の写真家。中国・河北省出身で、東京在住の田凱の企画で開催された本展は、彼の日本での初個展となる。

楊は台湾、中国、東南アジアの石灰岩採掘現場を、4×5インチの大判カメラを使って、モノクロームで撮影する仕事を続けてきた。今回は同シリーズから8点、さらに、中国奥地のオルドスの廃棄されたコンクリートの住宅群をカラー写真で撮影した1点、およびその映像作品も展示していた。

楊の関心が、現代社会における産業化(工業化)の最前線の状況を浮かび上がらせることにあるのは明らかだろう。興味深いのは、その画面構成に中国・宋時代の山水画の様式を取り入れようとしていることである。そのもくろみはかなり成功していて、どちらかといえば即物的で、殺風景とさえいえる鉱山の眺めが、ピトレスクな山水画として再構築され、奇妙な味わいの「風景画」が成立していた。同じような試みは、1980年代以降に畠山直哉によっても試みられているのだが、畠山が微妙に変化していく大気や光の描写に向かったのに対して、楊はハードエッジな輪郭線を強調している。力のある作家なので、彼のほかのシリーズもぜひ見てみたい。

公式サイト:https://tppg.jp/trans-regional-landscape/

2023/05/19(金)(飯沢耕太郎)

笠間悠貴企画展 小山貢弘「風景の再来 vol.2 芽吹きの方法」

会期:2023/05/14~2023/06/03

本展は笠間悠貴の企画による連続展「風景の再来」の第二弾として企画された。小山貢弘は日本大学文理学部ドイツ文学科卒業後に、東京綜合写真専門学校で学び、2008年以来グループ展などで作品を発表してきた。2021年には川崎市市民ミュージアムの企画で、池田葉子との共著の写真集『Trail』を刊行している。

小山はこれまで一貫して、あきるの市から川崎市に至る多摩川中流域の河川敷に4×5インチ判の大判カメラを向けてきた。そこでは、草や樹木が生い茂り、石ころや廃棄されたゴミなどと相まって、輪郭も構造も判然としない混沌とした眺めを見ることができる。小山はその光景の細部を緻密に辿りながら、写真のフレームの中におさめていく。微妙な光と影の移ろい、手前から奥にかけてのパースペクティブにも目を凝らして、とりとめのない、だが見飽きることのない画面を織り上げる。そうやってできあがった、さまざまな植物、モノ、土壌などの配置・構成は、とてもよく練り上げられており、そのフレームワークの達成度は比類ないものがある。

だが問題は、そのようにして得られた緻密かつ膨らみのある画像が、どこに向かおうとしているかだろう。写真作品としての美学的な完璧さを探求するのか、それとも現代社会の一側面を指し示す指標を提示するのか、あるいは多摩川の河川敷という地理的な条件にこだわっていくのか、そのあたりの道筋はまだはっきりとは見えない。「画面」としての完成度を梃子にして、次のステップに進むべき時期に来ているのではないだろうか。

公式サイト:https://pg-web.net/exhibition/fukeinosairai-vol-2/

2023/05/19(金)(飯沢耕太郎)

ルサンチカ『殺意(ストリップショウ)』

会期:2023/05/15~2023/05/21

アトリエ春風舎[東京都]

演劇の面白さとは何か。正解のある問いではない。しかし「戯曲を上演する」という特異な形式は間違いなく演劇ならではの面白さの源泉のひとつと言えるだろう。観客と「いまここ」を共有する演出家・俳優・スタッフが、「いまここ」とは時空間を隔てた劇作家が書いたテキストにどのように取り組むのか。観客はそれをどう受け取るのか。隔たりを超えた普遍性を戯曲に見出す上演ももちろんあろうが、隔たりにこそ意味を見出し、その隔たりが私たちの「いまここ」を照らし返すような上演にこそ私は面白さを、演劇の醍醐味を感じる。ルサンチカによる『殺意(ストリップショウ)』の上演にはそんな演劇の面白さがあった。

『殺意(ストリップショウ)』は三好十郎が1950年に発表した戯曲。高級ナイトクラブのダンサー・緑川美沙が最後のステージを終えたあと、観客に向かって自らの半生を語り出すという設えの一人芝居だ。最近では2020年に鈴木杏出演/栗山民也の演出でも上演された。戯曲は青空文庫で読むことができる。

「南の国の小さな城下町」に生まれた緑川は病に臥した兄から左翼思想の薫陶を受け、上京して兄の先輩である山田先生のもとで暮らすことになる。しかし時はおりしも太平洋戦争前夜。山田は転向し、全体主義へと傾倒していた。山田を信じきった緑川もまたお国のためにと尽くすのだが、山田の弟であり、緑川が密かに思いを寄せていた徹男はその思想がゆえに出征し戦死してしまう。そして終戦。信じるべきものを失った緑川は山田が再び左翼へと転じていることを知りさらに混乱する。娼婦からハダカレヴュの踊り子となって生計を立てていた緑川はやがて、徹男を死に追いやりながら転向して恥じない山田に殺意を募らせるが──。

戯曲の一部がカットされてはいたものの(テキストレジ[台詞などの追加・削除]はドラマトゥルクの蒼乃まをによる)、今回の上演は基本的には戯曲の流れを丁寧に追ったものになっていた。100分超の一人芝居を緩みなく演じ切った渡辺綾子の演技は見事というほかない。ライトパネルを置いて舞台上を高級ナイトクラブのステージにもボロアパートの天井裏にも見せる美術(河井)も秀逸。音響・照明(櫻内憧海)も巧みで、特に出征前の徹男との最後の逢瀬の場面では、橙色のまま変化しない照明が、緑川の語りに合わせてナイトクラブの照明のようにも空襲で弾ける火の粉のようにも、あるいは暮れゆく日の光のようにも見え、卓抜な効果を生んでいた。

演出の河井朗は「70年以上も前に書かれているのに、その言葉は遠いどころか、いまの時勢の話をしているのでないかと思うのです」とのコメントを当日パンフレットに寄せている。なるほど、戯曲に書き込まれた人間の業は現代にも通じるものだろう。「立派」な言動とどうしようもないふるまいが、特に矛盾ということさえなく同居してしまうのが人間という生き物なのだ。

終幕の直前、短剣を手にした緑川は観客に警告を放つ。「山田教授は一人ではない 似たような人間は、いくらでも居る」「あなたがたの中に坐っている!」「お前さんがたの背中には、いつでも、これが突きつけられている」。安全圏から芝居を楽しむ観客への鋭いひと突き。あるいは、観客のうしろめたさを改めて抉り出す痛烈な一撃。

だが、2023年の日本を生きる観客にこの警告はどれほど刺さっただろうか。戦争の記憶も生々しい、戯曲が発表された1950年であれば、現にそこにありながら多くの人が見て見ぬふりをしている欺瞞を暴き立てることに意味もあっただろう。緑川は人間のどうしようもなさを受け入れたうえで、しかしそのどうしようもなさから目をそらすなと切っ先を突きつける。

一方、2023年の日本においてこのような欺瞞はありふれている。いや、1950年当時もありふれてはいたのかもしれないが、いまやそれは取り繕われることすらなくあからさまに遍在し、ゆえに観客はあまりに容易に緑川の言葉に共感するだろう。突きつけられた切っ先は、その存在が当たり前のものとなってしまえば鋭さを失い、残るのは微温的な共犯関係だけだ。緑川が葛藤の末にたどり着いたどうしようもなさの肯定は、70年を経ていつしかどうしようもなさへの開き直りへと転じてしまった。

だが、このような帰結は、山田教授という人物が作者である三好十郎自身の投影だということを考えれば当然のことだったのかもしれない。一見したところ山田という人物=三好自身の醜悪さを糾弾するかのようなこの戯曲はしかし、結局は緑川という他者、しかも女性によるその醜さの肯定で幕を閉じる。反省を装った自己憐憫。これが欺瞞でなくてなんであろうか。突きつけられた切っ先はもともと茶番でしかなかったのだ。2023年の日本を生きる私が向き合わなければならないのは、これが茶番でしかないというその事実にほかならない。

本作は6月20日(火)から22日(木)に京都公演が予定されている。ルサンチカとしてはさらに9月に太田省吾の『更地』、11月には河井の演出・構成による『TOKYO PIPE DREAM LAND』の上演が予定されているとのこと。

ルサンチカ:https://www.ressenchka.com/

三好十郎『殺意(ストリップショウ)』(青空文庫):https://www.aozora.gr.jp/cards/001311/files/47945_33998.html

2023/05/19(金)(山﨑健太)

開館60周年記念 Re: スタートライン 1963-1970/2023 現代美術の動向展シリーズにみる美術館とアーティストの共感関係

会期:2023/04/28~2023/07/02

京都国立近代美術館[京都府]

「自館の歴史」の反復作業を通して、前衛美術の歴史的検証と、美術館の使命や機能のメタ的な検討を同時に行なう、秀逸な企画である。本展が扱うのは、京都国立近代美術館が開館した1963 年から 1970 年まで毎年、定点観測的に開催され、実験的な若手・中堅作家を積極的に紹介したグループ展「現代美術の動向」である(以下、「動向」展)。奇しくも1963 年は過激化が進む「読売アンデパンダン」展が最後に開催された年であり、1970 年は中原佑介がコミッショナーを務めた第10回日本国際美術展(東京ビエンナーレ)「人間と物質」展と大阪万博の開催年でもある。ちょうどこの期間にあたる「動向」展の再検証は、東京中心主義的な前衛美術史に対するオルタナティブな視点の提示という点で、まずは意義がある。

展示構成は、「毎年の展示内容のコンパクトな再現」が淡々と続く。「開催年+タイトル+期間と会場名+ポスター+主催者あいさつ文」のセットが仮設壁に提示された後、主な出品作や関連作、記録写真が約10点に圧縮されて並ぶ。「過去に自館で開催されたアニュアル展」を反復的に再構成する本展から分岐的に拡がるのは、「歴史」の複層性だ。まずは、「動向」展自体の足跡。それは、めまぐるしく変遷する前衛美術の歴史でもある。アンフォルメル旋風の残響と具体作家の抽象絵画、「読売アンデパンダン」展の熱狂の余熱から、モノクロームでミニマルな反復、ポップ・アートやオプ・アートの影響、廃品のコラージュやレリーフ絵画、幾何学的な構造体、実験的な版画作家の一群、キネティック・アートやCGのテクノロジカルな未来志向性、物質性や概念の重視、行為と指示書。特に終盤の69年と70年は、美術館の空間自体が作家の介入の対象となり、「表現の場」が展示室を超えて拡張していく。「ザ・プレイ」は美術館の正面の路上で儀式的なハプニングを行ない、松澤宥は「矢印の方向にあたるすべての物の消滅」の指示を床にチョークで書き込み、菅木志雄は階段の段差を泥土で埋めてスロープ状に均した。野村仁は美術館に向かう道中、複数の公衆電話から美術館に電話をかけ、その場所で見える光景を実況中継。展示会場には、公衆電話から撮った写真とともに、録音された電話の音声が流れる。

「Re: スタートライン 1963−1970/2023」展 会場風景

[撮影:守屋友樹 画像提供:京都国立近代美術館]

「Re: スタートライン 1963−1970/2023」展 会場風景

[撮影:守屋友樹 画像提供:京都国立近代美術館]

こうした「動向」を端的に伝えるのが、展覧会自体のタイトルおよびサブタイトルの変遷だ。「学芸員の親切な解説」が一切ない、淡々とした提示だけにかえって際立つ。第1回目は「現代

「Re: スタートライン 1963−1970/2023」展 会場風景

[撮影:守屋友樹 画像提供:京都国立近代美術館]

一方、単に前衛美術史の検証や名品展にとどまらず、美術館/歴史化/アーカイブについてのメタ思考を繰り広げる点に、本展のもう一つの意義がある。「価値判断をせず、資料をただ資料として提示する」姿勢を端的に示すのが、凝った構造のカタログだ。モノクロの会場記録写真とともに当時の目録が復元的に印刷され、「本展出品作のカラー写真」は判型の小さな冊子を分散的に挟み込んでいる。さらに、当時の新聞記事、招待券などのエフェメラ、作品調書のレプリカが、該当頁にしおりのように挟まれる。一方、巻頭のあいさつ文と編集注記を除き、学芸員や評論家による論考は一切ない。

目録や記録写真といった「資料」の存在は、会場内において、「2種類の映像の挿入」というかたちで明示される。ここに、一見キュレーションを手放したかに見える本展の、キュラトリアルな最大の仕掛けがある。1つめの映像は、「モノクロの記録写真」を淡々と入れ子状に映すスライドショーだ。「本展には未出品の作品も多数写っている」点でも興味深いが、注視すべきはクレジットの二重性である。「動向」展の記録写真のクレジット(小西晴美)とは別に、本展タイトル・会期とともに「映像編集:守屋友樹」のクレジットが表記される。また、単なる画像のスライドショーではなく、編集によって「白い机の上に置いて撮った写真」として物質的に見せることで、「これは資料である」「これは再撮影である」「現在というフレームを通して、過去の断片を見ている」ことが語られ始める。

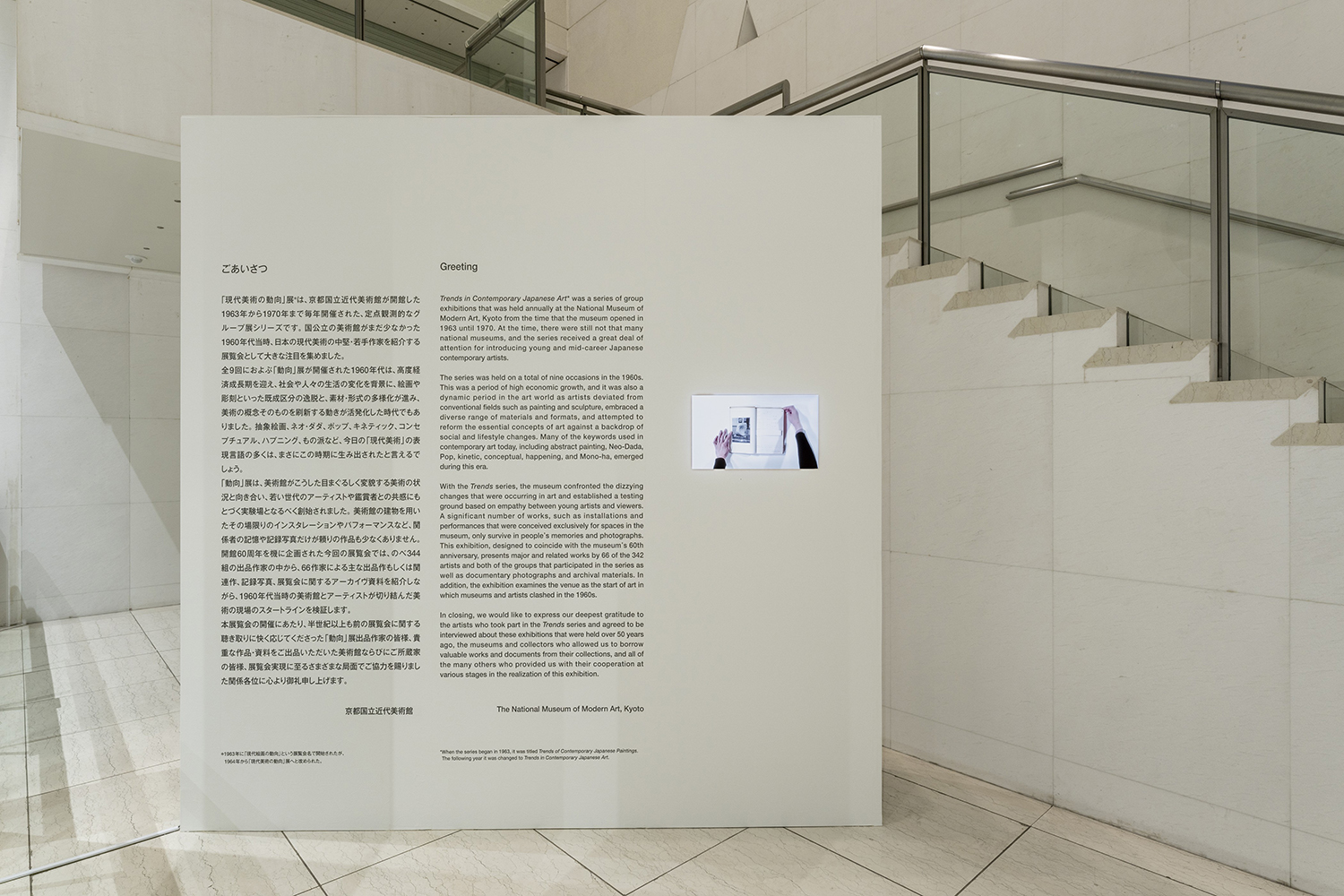

「Re: スタートライン 1963−1970/2023」展 会場風景

[撮影:守屋友樹 画像提供:京都国立近代美術館]

2つめの映像は、モノクロの作品写真が左頁に、タイトル・作者・サイズ・所蔵者などの情報が右頁に記載された「作品調書」を淡々とめくり続ける手の映像だ。会場のラストで実物の資料群とともにこの映像を見た私は、入り口冒頭にあいさつ文とともにこの映像が小さく流れていたことを思い出す。過去の再現としての展覧会は、まさに「資料をひもといて目を通す」作業から始まることを、「反復」の構造によって象徴的に示すのだ。

「Re: スタートライン 1963−1970/2023」展 会場風景

[撮影:守屋友樹 画像提供:京都国立近代美術館]

「Re: スタートライン 1963−1970/2023」展 会場風景

[撮影:守屋友樹 画像提供:京都国立近代美術館]

このように、「動向」展を反復した本展は、「コレクションの積極的活用」と同時に、出品目録、作品調書、記録写真といったアーカイブ資料がなければ実現不可能であることを、冒頭とラストが円環状につながる仕掛けによって告げている。作品の収集と保存は美術館の使命のひとつだが、作品の活用をさらに基底で支えているのがアーカイブ資料の保存なのだ。ここで、「現代美術の動向展シリーズにみる美術館とアーティストの共感関係」という本展サブタイトルをスライドして言い換えるならば、本展で起こっているのは、「動向展シリーズの再構築にみる美術館とアーカイブ資料の緊張関係」とでも呼びうる事態である。価値判断を保留した客観的・実証的な再提示に徹する一方、証人として資料を保管庫から召喚し、出来事を反復するという行為は、「美術館は歴史化の装置である」ことをメタ的に示す。

タイトルの「Re:」にも多義的な示唆が込められている。それは再演(replay)、反復(repeat)などの接頭辞「re-」であり、60周年を迎える美術館の「再出発」であり、リスクを恐れずに評価の定まらない最先端の表現を紹介した企画シリーズに対する「返信(Re:)」として、リスペクトを込めた応答でもある。歴史の再演行為としての本展は、かつての出来事の現場であった同館においてこそやる意味があるのであり、他の館では「再現」「反復」にはならない。「巡回展のエコノミー」に背を向ける潔さがここにある。

本展企画は学芸員の牧口千夏。展示の入り口と導線を「ORDER(秩序)」と「REORDER(再配列)」の2種類用意し、コレクションを静的な事物の集合体ではなく、そのつど複数の文脈へ再接続される動態的なネットワークの潜在として浮かび上がらせた「オーダーメイド:それぞれの展覧会」展(2016)と同様、美術館や展覧会という制度自体に対するさまざまな批評が込められた企画だった。

なお、「1960~70年代の冷戦期の出来事を、現在において再演する」構造は、偶然だが、同時期に上演された劇艶おとな団プロデュース『9人の迷える沖縄人~after’72~』とも共通しており、同評をあわせて参照されたい。

公式サイト:https://www.momak.go.jp/Japanese/exhibitionarchive/2023/453.html

関連レビュー

劇艶おとな団プロデュース『9人の迷える沖縄人~after’72~』|高嶋慈:artscapeレビュー(2023年06月15日号)

オーダーメイド:それぞれの展覧会|高嶋慈:artscapeレビュー(2016年05月15日号)

2023/05/20(土)(高嶋慈)

![DNP Museum Information Japanartscape[アートスケープ] since 1995 Run by DNP Art Communications](/archive/common/image/head_logo_sp.gif)