artscapeレビュー

2023年09月01日号のレビュー/プレビュー

画廊からの発言 新世代への視点2023

会期:2023/07/24~2023/08/05

藍画廊+ギャラリイK+ギャラリーQ+ギャラリー58+ギャラリー椿+ギャルリー東京ユマニテ+コバヤシ画廊[東京都]

今日も東京は36度。年々気温は上昇するわ観客は高齢化するわで、この時期、画廊巡りをするのも命がけになってきた。あと何回見られるだろう……てか、あと何回続くだろう。画廊のオーナーも高齢化は進んでいるからな。バブル崩壊直後に10画廊から始まったこの企画展も、2年に一度になったり毎年に戻ったり、参加画廊も増えたり減ったりして、今年はひとつ減りひとつ増えて7画廊。減るのは寂しいけど、増えると回るのが大変だし。

出品作家は40歳未満で、今回は7人中6人が女性。いまどき性別にこだわる必要もないが、 近年とみに女性作家の比率が高まっている。そのこと自体はいいのだが、問題はその後、たとえばコマーシャルギャラリーで個展を開いたり、美術館の企画展に呼ばれたり、ステップアップしていくうちに徐々に女性の比率が下がっていくのではないかということだ。この展覧会は貸し画廊が中心になっているので、ここに出している作家はようやく登竜門を通過したばかりのいわば駆け出し。これからどのように生き残っていくかが問われるのだ。以下、目に止まったものを3つほど。

東菜々美(ギャラリーQ)は、太い線を垂直・水平に何本も交錯させた絵画を出品。これだけならどこかで見たことあるような絵だが、よく見ると、太い線は20-30本の異なる色彩による細い線の集合体で、それぞれグラデーションをなしている。だから、たとえばベルナール・フリズのように一気に引く線のような勢いはないけれど、逆に偶然性に頼らない計画的な色彩表現や、錯視的な立体感が実現している。

中内亜由美(ギャラリー58)は糸を用いた繊細な作品を展示。数十本の赤い糸を天井からたわませるように吊るし、たわんだ部分に黒い糸を何十本も掛けてみたり、1本の糸をくるくる巻いて鎖状にしたり。作者によれば「かすかだが確かにある存在感の表現を模索している」そうで、確かにこういうフラジャイルな作品には惹かれるけれど、そんなはかなく頼りない仕事をいつまで続けられるかだ。そもそも糸を使ったインスタレーションでは池内晶子という先達がいるが、彼女は30年以上も続けてようやく美術館で個展が開けるようになった。

東尾文華(ギャルリー東京ユマニテ)は版画。ぼくは個人的に、版画は絵画に準ずるメディアという偏見をもっているので、ほとんど取り上げたことがないが、例外的に版であることを追求したり自虐したりする版画や、版の概念を覆すメタ版画は評価するにやぶさかではない。東尾は主に女性をモチーフに木版と銅版を併用して制作しているが、おもしろいのは、縦長の版画を掛け軸に仕立てたり、同じ版を天地逆につなげて長さ3メートル超の絵巻状にしたり、円形の画面から手や頭がはみ出てシェイプトキャンバスになったり、支持体が版画を逸脱していることだ。特に軸仕立ては2点あって、1点はレオン・バクストの《『牧神の午後』のニジンスキー》を彷彿させるアール・ヌーヴォー調、もう1点は松のような木に女性が絡む水墨画風と描き分けている。これは見事。

公式サイト:http://galleryq.info/news/news_newgeneration2023.html

関連レビュー

池内晶子 あるいは、地のちからをあつめて|村田真:artscapeレビュー(2022年02月01日号)

2023/07/31(月)(村田真)

私たちは何者? ボーダレス・ドールズ

会期:2023/07/01~2023/08/27

渋谷区松濤美術館[東京都]

人形と書いて「ニンギョウ」とも「ヒトガタ」とも読む。ニンギョウというと子どもが愛玩するおもちゃのひとつで、「かわいい」イメージがあるけど、ヒトガタといえば人間の姿に似せた呪術的な物体を想起させ、「不気味」なイメージがつきまとわないだろうか。この展覧会はそんなヒトガタとニンギョウ、あるいは彫刻と置物といったボーダーを取り払い、人形代から雛人形、生人形、マネキン、フィギュア、ラブドールまで人の姿かたちに似せた日本のつくりものを集め、それらの根底に流れる精神を問うもの。

日本で最初のヒトガタは、縄文時代の土偶か弥生時代の埴輪だろうが、ここでは平安時代の木彫りの人形代(ヒトガタシロ)から始まる。これは「憎しみをもつ相手を陰陽師に依頼して人形代にし、軒下や井戸に埋めることで呪殺を願った」という恐ろしいもの。顔は特徴がわかる程度にリアルに彫られ、胴体には相手の名前が書かれ、そのうちの1体は後ろ手に縛られているではないか。ヒェ~! こんなのが何点も出土しているということは当時、相手を呪い殺すことが珍しくなかったということだ。

「サンスケ」というひょうきんな人形もある。津軽地方では「ヤマゴ(山で働く人々)が12人で山に入ると神の怒りに触れ、災いが起きるという伝承があった」ので、「このサンスケを13人目のヒトとして入山した」という。ただかたちはさまざまで、木の幹の上半分を削っただけのミニマルな造形もあれば、ワラを編んで指1本1本までつくり目鼻口まで描いた精巧な人形もある。いずれにせよこれも単なる人の似姿ではなく、魂が宿るものとしてつくられているのだ。

近代になるとリアルさを追求した人形が登場する。なかでも興味深いのが、生人形やラブドールだ。もともと生人形は幕末から見世物や山車の飾りとして大衆の人気を得ていたが、明治以降は新たに万博の出展物として、また百貨店のマネキンとして需要が増えていく。そんななかで、《松江の処刑》(c.1931)と題する3体セットの生き人形が目を引く。江戸後期、松山に住んでいた松江という美しい娘が暴漢に襲われ、身を守るために相手を斬り殺してしまう。正当防衛とはいえ殺人なので、父に斬首を願い出て、妹が持つ提灯の灯りの下で父の刃を待っている場面だそうだ。明治時代にはこれを「烈女松江」として顕彰し、人形師に松江、父、妹の3体を制作してもらい、法要行事の際に公開してきたという。なんとも理不尽で悲惨な話だが(「烈女」呼ばわりもひどい)、その人形の表情を見るとあくまで「悲劇のヒロイン」であり、「美談」扱いなのだ。

そして最後はラブドール。かつて「ダッチワイフ」と呼ばれた性愛の対象としての人形だが、オランダからクレームがついたのか、いつの間にかラブドールに改称(トルコの抗議でソープランドに名を変えた風呂もあった)。そのころからだろうか、代表的メーカーのオリエント工業の努力もあって素材や姿かたちは急速に進化を遂げていく。その顔や体型は実にリアルだが、どこか非現実的で、ちょうどAIの描くアイドルによく似ている。また需要も性愛だけでなく鑑賞用など多様化しており、つい先日も新宿駅でベビーカーにラブドールを乗せて歩く男性を見かけたばかりだ。

さて、同展には「戦争と人形」という章もあり、戦時中は人形業界にとって「冬の時代」だったにもかかわらず、逆に人形づくりが奨励された例もあったという。それが前線に赴く兵士の慰問袋に入れる「慰問人形」だ。これは女学生らが端切れでつくった小さな少女人形で、兵士たちには銃後を守る女性の形代として喜ばれたらしい。でもぶっちゃけ、兵士たちに必要だったのは慰問人形よりラブドールだったのではないか、と思うのだ。と書いたら、編集者のF氏が「慰問人形は脳内ラブドールだったのでは?」とコメントをつけてきた。なるほど!

公式サイト:https://shoto-museum.jp/exhibitions/200dolls/

2023/08/04(金)(村田真)

ヴェネツィア・ビエンナーレ国際建築展2023 ジャルディーニ会場

[イタリア、ヴェネツィア]

各国のパビリオンが並ぶビエンナーレは国際情勢を反映する場だが、ロシアによるウクライナ侵攻が発生したことを受け、ロシア館は閉鎖されており、若手建築家のユニット、アレクサンドラ・コヴァレヴァと佐藤敬がリノベーションを手がけた空間を見ることができなかった。また2008年はロシア館の手前の道にウクライナの展示があったが、今回は別の場所で久しぶりに出現し、重い問いを投げかけている。さて、「未来の実験室」というテーマを受け、全体の傾向として、ジャルディーニ会場は、土や水、環境やリサイクル、アフリカに関わる展示が多い。また建築のプロジェクト紹介が少ないのも特徴だろう。両会場を通じて、アフリカ系のデイヴィッド・アジャイとフランシス・ケレ、中国のネリ&フーらは出品していたが、欧米のスターアーキテクトがほとんど不在だった。生涯功績による金獅子賞を受賞したナイジェリア人のデマス・ヌゥオコも、今回らしい選び方だが、決して有名ではない。したがって、空気を読まず(?)、堂々と国家の建築プロジェクトを展示したハンガリー館が、かえってユニークに感じられた(アルセナーレ会場では、中国館が上海のプロジェクト群を紹介)。

デイヴィッド・アジャイの模型(中央館)

生涯業績賞となったナイジェリアの建築家の展示(ジャルディーニ会場)

国家プロジェクトを紹介するハンガリー館

大西麻貴(o+h)らがキュレーションした日本館は、さわやかな印象だった。吉阪隆正が設計したパビリオンを読み解き、モノに生命を与えるプロセスを通じて、o+hの作品のテーマでもある「愛される建築」を掘り下げる試みである。これは建築そのものに向き合うことを意味しており、筆者が企画した「かたちが語るとき」展(2020-21)や「装飾をひもとく」展(2020-21)の視点からも、興味深い内容だった。

日本館のピロティを覗き込む

ちなみに、筆者も関わった日本館のキュレーターの選考は、そもそも毎回ディレクターやテーマがはっきりしない段階で始まるが、ほかの館との同時代性も感じた。例えば、パビリオン自体を題材とすること(スイス館、ドイツ館など)、有機体としての建築(ベルギー館)のほか、素材、リサイクル、記憶への関心、多様な構成メンバーなどである。

ベネズエラ館との壁を取り払ったスイス館

個人的には、オーストリア館が最高だった。前々から気になっていた、ビエンナーレの拡大と増殖による会場外の展示や開催期間における公園の占有に対し、パビリオンを街=市民に開くため、敷地の境界線をまたぐ橋を提案していたからである(最初は敷地の壁に出入口を設ける案だった)。しかし、当局から許可されず(そのやりとりも公開)、橋の建設が中断されたままになっていた。会場の隅に位置するオーストラリア館の場所を生かしたダイナミックなプロジェクトは、ヴェネツィア・ビエンナーレの制度に対する批判としても刺激的である。

塀を越える橋の模型(オーストリア館)

中断された橋の建設(オーストリア館)

ヴェネツィア・ビエンナーレ国際建築展2023:https://www.labiennale.org/en

ヴェネチア・ビエンナーレ日本館:https://venezia-biennale-japan.jpf.go.jp/j/architecture/2023

関連レビュー

ヴェネツィア・ビエンナーレ国際建築展2023 アルセナーレ会場ほか|五十嵐太郎:artscapeレビュー(2023年09月01日号)

2023/08/04(金)(五十嵐太郎)

ヴェネツィア・ビエンナーレ国際建築展2023 アルセナーレ会場ほか

[イタリア、ヴェネツィア]

アルセナーレ会場の冒頭におけるディレクターのガーナ系スコットランド人のレスリー・ロッコのステートメントが興味深い。ヴェネツィア・ビエンナーレ側が展示にあまりお金を出さないので、これまで金持ちの国や組織ばかりが出展していたことを批判していたからだ。なお、ジャルディーニ会場のパビリオンは場所を提供するだけで、展示費用の全額が各国の負担である。万博の形式と似ているが、実際にヴェネツィア・ビエンナーレは万博の時代だった19世紀末に誕生し、現在それだけのブランドを獲得しているから可能なシステムである。また2006年以降、筆者はビエンナーレの国際建築展を8回鑑賞しているが、これまで見たなかで日本人の出展者が最少だった(日本館以外では、藤貴彰の《ベネチ庵》くらい)。もっとも、ロッコが明確にアフリカ系の起用を掲げており、当然の結果だろう。歴史的な経緯から欧米はアフリカ系の人間が多いが、そもそも日本には少ない。逆に2010年に妹島和世がディレクターを務めたときはもっとも日本人のプレゼンスが高かった。後から歴史を振り返ると、これが日本の現代建築のピークだったと位置づけられるかもしれない。

なお、本体企画とは別だが、ビエンナーレの会期に合わせて、パラッツォ・フランケッティにおいて、隈研吾の「オノマトペ建築(Onomatopoeia Architecture)」展が開催されていた。新しい日本的な概念としてオノマトペ概念を説明しつつ、美しい写真と精巧な模型を並べ、空間構成や構造の解説は省略している。展示のトップは《国立競技場》(2019)だった。それゆえ、2016年に同じ会場でザハの回顧展を見た記憶が蘇る。このとき彼女が排除された国立競技場案は展示されておらず、代わりに未来的な技術を探るプロジェクトの数々が紹介されていた。

隈研吾による「オノマトペ建築」展(パラッツォ・フランチェッティ)

ところで、あまり指摘されていないが、実は今回のビエンナーレはキャプションが特徴的だった。すなわち、通常はただ解説が付いているのみだが、出品者の顔写真をカラーで添付し、制作関係者のクレジットを細かく記載している。したがって、写真によって女性(おそらく、過去最多だろう)やアフリカ系が多いことが一目瞭然だった。またチームとしての制作を重視する姿勢は、アルセナーレ会場とジャルディーニ会場の中央館のエントランスでも、ロッコの名前の後に、映画のエンドロールのような名前の長い列がパネルで掲げられていたことからも伺える。リサーチャーや秘書の名前まで入っていた。

「Black-Females in Architecture」展の展示キャプション

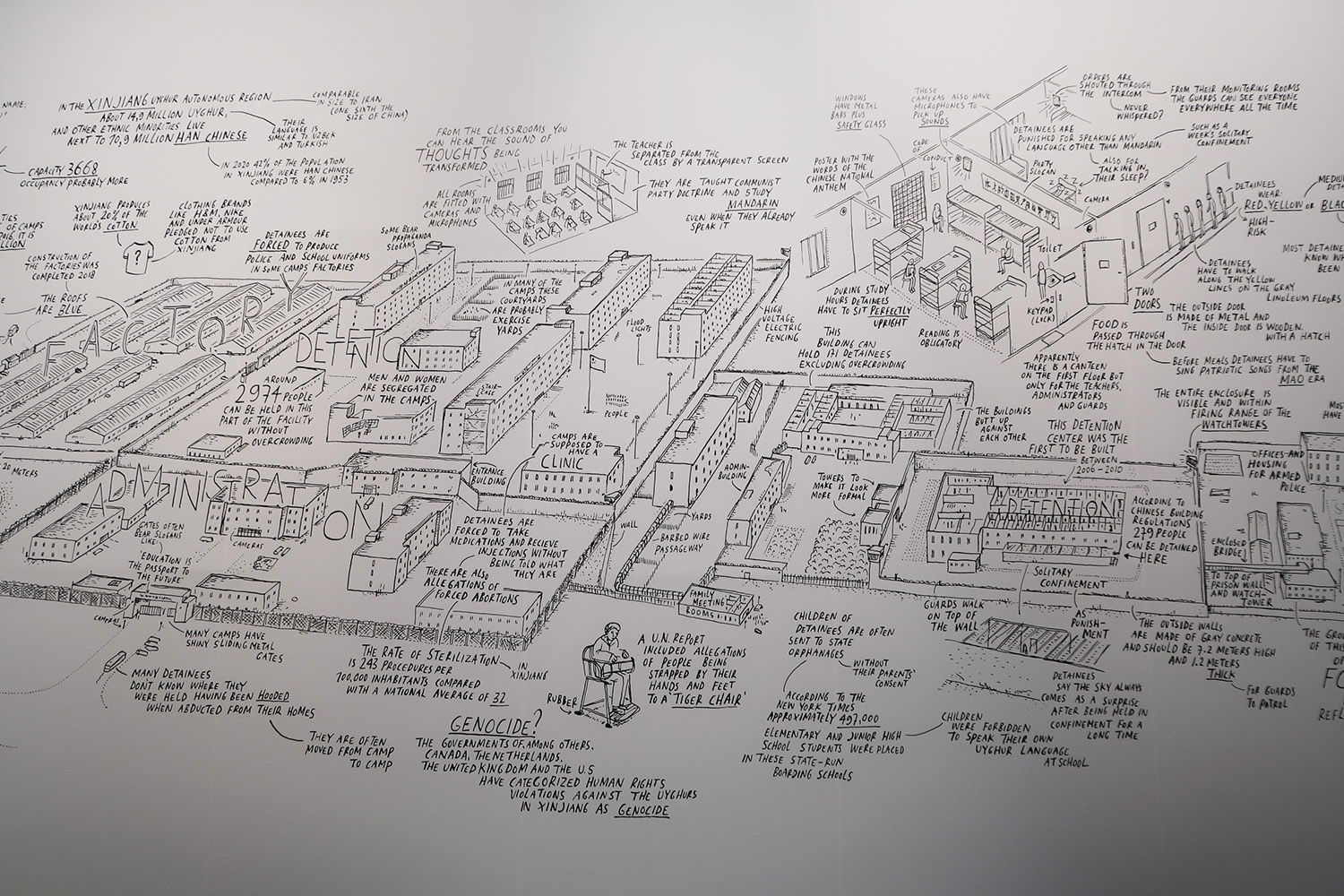

アルセナーレ会場では、キリング・アーキテクツによる中国の再教育施設の分析、フォレンジック・アーキテクチャーらのウクライナ調査を通じた都市起源の仮説、DAARのイタリア・ファシズム建築保存への問い、リアム・ヤングのSF的な未来など、映像に力作が目立った。また建築模型はフローレス&プラッツ、屋外のインスタレーションはデイヴィッド・アジャイ、国別はウズベキスタンの展示が印象に残る。もっとも、中途半端なアート風の展示が散見されたので、ベタな建築の紹介がもう少し欲しかった。ロッコの問題提起は興味深いが、それを理解するために、個人的にはアフリカの知られていない前提や文脈を共有すべく、もっとアフリカ各国の歴史と建築の背景を展示しても良かったのではないか。ヴィクトリア・アンド・アルバート美術館が主催するアプライド・アーツ・パビリオンの「トロピカル・モダニズム」(特にガーナとイギリスの関係)の展示のみが、ちゃんと近代建築史を伝えており、こうしたタイプのコンテンツを充実させてほしかった。

なお、筆者が初めて名前を覚えた、貧者のための建築を実践したエジプトのハッサン・ファトヒーも本体企画では言及されておらず、ようやく別企画のパラッツォ・モラの展示に含まれていた。

キリング・アーキテクツによる中国の再教育施設の分析

DAARによる、イタリア・ファシズム建築保存に関する展示風景

フローレス&プラッツの展示室

ロイドの活動(アプライド・アーツ・パビリオン「トロピカル・モダニズム」展)

ロイドの活動(アプライド・アーツ・パビリオン「トロピカル・モダニズム」展)

ハッサン・ファトヒーの展示(パラッツォ・モラ)

ヴェネツィア・ビエンナーレ国際建築展2023:https://www.labiennale.org/en

ヴェネチア・ビエンナーレ日本館:https://venezia-biennale-japan.jpf.go.jp/j/architecture/2023

関連レビュー

ヴェネツィア・ビエンナーレ国際建築展2023 ジャルディーニ会場|五十嵐太郎:artscapeレビュー(2023年09月01日号)

ZAHA HADID EXHIBITION AT PALAZZO FRANCHETTI |五十嵐太郎:artscapeレビュー(2016年10月15日号)

2023/08/05(土)(五十嵐太郎)

ヴィチェンツァのパラディオ建築

[イタリア、ヴィチェンツァ]

ヴェネツィアにも、後期ルネサンスを代表する建築家アンドレア・パラディオの作品、サン・ジョルジョ・マッジョーレやイル・レデントーレの教会は存在するが、《ラ・ロトンダ》(1566-67)やシニョーリ広場のバシリカ(公会堂)など、彼がより多くの仕事を手がけたのは、近郊の都市ヴィチェンツァである。ヴェネツィアのサンタルチア駅から電車で約40分程度、久しぶりに足を運んだ。パラディオの街だけに、彼以外の手がけた建築も古典主義のレベルが高い。以前、イタリア北部のコモを訪れたとき、ジュゼッペ・テラーニによるモダニズムの建築だけでなく、周りの集合住宅が十分に優れたデザインだったことを思い出した。ちなみに、ヴェネツィアは一部の建築を除き、割と構成や細部(バラストレードやアーチ)がラフであり、実はバラバラなのだが、その揺らぎこそが逆に魅力を生み出している。おそらく、日本人にとっては、ヴィチェンツァの古典主義建築は堅苦しいと感じられ、やや乱雑なヴェネツィアの方が親しみやすい。

規則に基づく古典主義に対し、知的な操作による創作の可能性を展開したのが、パラディオだった。昔来たときはなかったと思うが、彼の《パラッツォ・バルバラン・ダ・ポルト》(1569)を転用した、パラディオ博物館にまず入る。中庭や内部空間を体験できるだけでなく、数多くの模型を並べた展示がよかった。例えば、建設費のコストを抑えるため、かなりの部分が実は石造でないことを解説しており、やはり、柱頭など意匠の密度が高い細部に石を用いている。またモールディングはただの装飾ではなく、光と影を演出する彼の重要なデザインだという。パラディオによる透視図法を利用した劇場空間《テアトロ・オリンピコ》(1580-85)では、あまり大した内容ではなかったが、観光客へのサービスとして光と音のショーも行なうようになった。現代の展示空間を増築した《パラッツォ・キエリカーティ(絵画館)》(1609)では、地元の作家ベネデット・モンターニャやフランドル地方の影響など、ヴィチェンツァにおける中世以降の美術史をコンパクトに紹介する。この施設は地下にも企画展示室があり、展示デザインがよかった。

モールディングの展示(パラディオ博物館)

部位ごとの建材の説明(パラディオ博物館)

《パラッツォ・キエリカーティ(絵画館)》

《パラッツォ・キエリカーティ》の増築部分

《テアトロ・オリンピコ》

今回、初めて見学した《ガッレリア・デイタリア》は、パラディオの建築ではなく、17世紀にレオーニ・モンタナーリが建造したパラッツォを転用した現代美術館である。外観は細部が少しいびつになった程度だが、室内はリミッターを外し、やりたい放題のデザインで驚かされた。すなわち、古典主義の都市に対しては控えめな表情とする一方、超過剰なバロック的なインテリアを抱える。なお、美術館としては、ロシア・イコン画と夭折したイラストレーターのエレナ・クサウザの回顧展を開催していた。

《ガッレリア・デイタリア》のバロック装飾

フランチェスコ・ベルトスの彫刻《堕ちた反逆の天使》

2023/08/06(日)(五十嵐太郎)

![DNP Museum Information Japanartscape[アートスケープ] since 1995 Run by DNP Art Communications](/archive/common/image/head_logo_sp.gif)