artscapeレビュー

2023年09月01日号のレビュー/プレビュー

コンプソンズ『愛について語るときは静かにしてくれ』

会期:2023/08/02~2023/08/13

OFF・OFFシアター[東京都]

芸術文化は生活を、人生を豊かなものにしてくれる。だが、芸術文化を楽しみ、それに耽溺することは、ときにその背後にある現実から目を背けることへと容易にすり替わってしまう。もちろん、芸術文化には辛い現実を一時のあいだ忘れさせ心を軽くしてくれる効用もあるだろう。だがそれが、自分以外の誰かにとっての辛い現実を看過ごすことで成り立っているとしたら?

コンプソンズ『愛について語るときは静かにしてくれ』には、サブカルへのアンビバレンツな思いが込められている。下北沢を舞台にした一見したところぐだぐだな群像劇は、やがて「観客」である「私たち」の欺瞞と見て見ぬふりを痛烈に糾弾することになるだろう。

[撮影:コムラマイ]

[撮影:コムラマイ]

舞台はアパートの一室。有名ゲーマーとして生活費を稼ぐ小春(辻凪子)には、映画を撮ると言いながら一度も完成させたことのないスズ(金子鈴幸)という彼氏がいる。小春の大学時代からの友人・まい(宝保里美)、小春の弟で「サブカルメメントモリ」なるネットラジオを配信する大介(細井じゅん)との平穏に思えた日々は、隣室に越してきた漫画家・カノン(畦田ひとみ)がそこに入り込むことによって歪みをあらわにしていくことになる。

さて、本作はいわゆる「ネタバレ」が作品の面白さを大幅に損ねることになるタイプの作品となっている。teketでは9月30日(土)23:30までアーカイブ配信を実施しているので、可能ならば是非とも配信を視聴してからこの先を読んでいただきたい。

[撮影:コムラマイ]

[撮影:コムラマイ]

舞台はドタバタのうちに不穏さを増していく。スズと別れた小春は突如としてサキュバス(星野花菜里)の幻覚(?)を見るようになり、それに対処しようとまいが小春に怪しげな薬剤を注射する一方、大介は霊媒師の岡田(大宮二郎)に助けを求める。さらに、アパートの周辺にはロリコンの殺人鬼を追っているという刑事(てっぺい右利き)がうろついていて──。やがて観客に明かされるのは、劇中で描かれる世界が実は2023年の現在ではなく、2052年という近未来だったという事実だ。

2024年、ロシアによるウクライナ侵攻は世界大戦へと波及。日本はミサイル攻撃を受けると同時に再びの大地震と原発事故にも見舞われ、その日のことはやがて「ダブルブッキング」と呼ばれることになる。小春たちはその災害孤児であり、小春が従事する「ゲーム」とは実のところ、VRを介して操作するドローンによる他国への攻撃作戦を指すものだったのだ。

[撮影:コムラマイ]

[撮影:コムラマイ]

[撮影:コムラマイ]

[撮影:コムラマイ]

この事実は、例えば大介の発する「サブカルメメントモリ」という言葉の響きも大きく変えることになるだろう。徴兵制が敷かれ戦争が身近なものとなった2052年の過酷な現実を生きる大介にとって、文字通り失われた文化としての「サブカル」への渇望は、少なくとも表面上はいまだ平穏を保っている2023年の日本を生きる「観客」には想像もつかないほど切実なものであり得るからだ。

まいの正体が兵士としての小春の活動をサポートするエージェントだったという事実が明らかになるに至り、小春は欺瞞に塗れた「ゲーマー」という仕事をやめることを決意する。すると、スズに連れられ現われた「未来の子供の幽霊」(てっぺい右利き)が小春に告げる。小春が次の戦闘に参加しないことで自分が生まれない運命が確定した、おかげでこんな酷い世界に生まれずに済んで感謝していると。

[撮影:コムラマイ]

[撮影:コムラマイ]

だが、それを聞いた小春は、なぜか再び戦闘に参加することを選択する。しかも、ドローンの映像にかけられていたモザイクによるプロテクトを外した状態で戦闘に臨むというのだ。たったひとりの、しかもこれから生まれてくるのだという子供を「救う」ためにいまを生きる複数の人間を殺すという小春の選択は決して「正しい」ものではないだろう。小春にもそれはわかっている。それでも小春に「正しさ」があるとしたらそれは、「生まれないようにしてくれて、ありがとう」という言葉を否定しようとする意志に、そして自らの選択が生む犠牲から目を逸らさないというその意志にのみ宿るものだろう。

鬼気迫る小春の戦闘シーンに重なって山下達郎の「RIDE ON TIME」が聞こえてくる。2023年の8月にこの曲を聴く私は、作中でも言及されるジャニー喜多川による性加害問題の渦中において、ジャニーズ事務所と関係の深い山下がそれを「まったくあずかり知らぬこと」と発言したことを思い出さずにはいられない。「僕の輝く未来 さあ回り始めて/虚ろな日々 全て愛に溶け込む」と高らかに歌い上げる山下を尻目に、小春は自らの加害を直視することを選択する。

[撮影:コムラマイ]

[撮影:コムラマイ]

この作品によって糾弾されているのが、現実を隠蔽するものとしてのフィクションだけではないことはもはや明らかだろう。むしろ、背後にある犠牲とそれを容認し加担する私自身の罪を見ないふりをすることでしか成立しない現実という虚構、その欺瞞こそが撃たれているのだ。性加害問題、原発、外国人技能実習制度。2023年という現在は、少なくとも太平洋戦争にまで遡る連綿たる無責任の果てにある。「観客」たる「私たち」はそれをどう引き受けられるのかを問われている。

コンプソンズ:https://www.compsons.net/

『愛について語るときは静かにしてくれ』アーカイブ配信:https://teket.jp/851/22967

2023/08/06(日)(山﨑健太)

大巻伸嗣─地平線のゆくえ

会期:2023/04/15~2023/10/09

弘前れんが倉庫美術館[青森県]

2泊3日で青森県の美術館を巡る旅。まずは県立美術館の「棟方志功展」をサクッと見て、弘前へ移動。弘前には2006年、奈良美智がまさにこの赤れんが倉庫を使ってgrafとともに「A to Z」展を開いたとき以来の再訪となる。あのときこの倉庫が美術館になるとは、まったく予想だにしていたけど、ほんとに美術館になっちゃったね。

この倉庫、明治末期から大正時代にかけて建てられたもので、長く酒造工場として使われた後、倉庫に転用。地元美術家の村上善男が「版画美術館にすべき」と提案したこともあったが、実際に動き始めたのは、2002年から奈良美智がここで展覧会を3回開いてからだ。ぼくが訪れた2006年(3回目)には青森市に県立美術館が開館したこともあり、弘前市のライバル意識に火がついたかもしれない。2015年には弘前市が土地と建物を取得し、建築家の田根剛による改修を経て2020年にオープンした。

ここは年2回、4~5カ月におよぶ長期の企画展がメイン。大巻伸嗣も本展に先駆けて青森県の各地をリサーチし、この地ならではの新作を中心に見せている。まず、会場正面の壁に柏の葉をモチーフとした作品が1点。春に新しい葉が芽吹くまで落葉しない柏の葉に、人間の生と死の営みを重ね合わせたものだという。暗い展示室に入ると、天井から白い大きなシャボン玉が降りてきて途中で壊れ、煙となって消えていく。床には鉱物の残滓であるスラグが敷き詰められている。これも生と死の喩えだろうか。

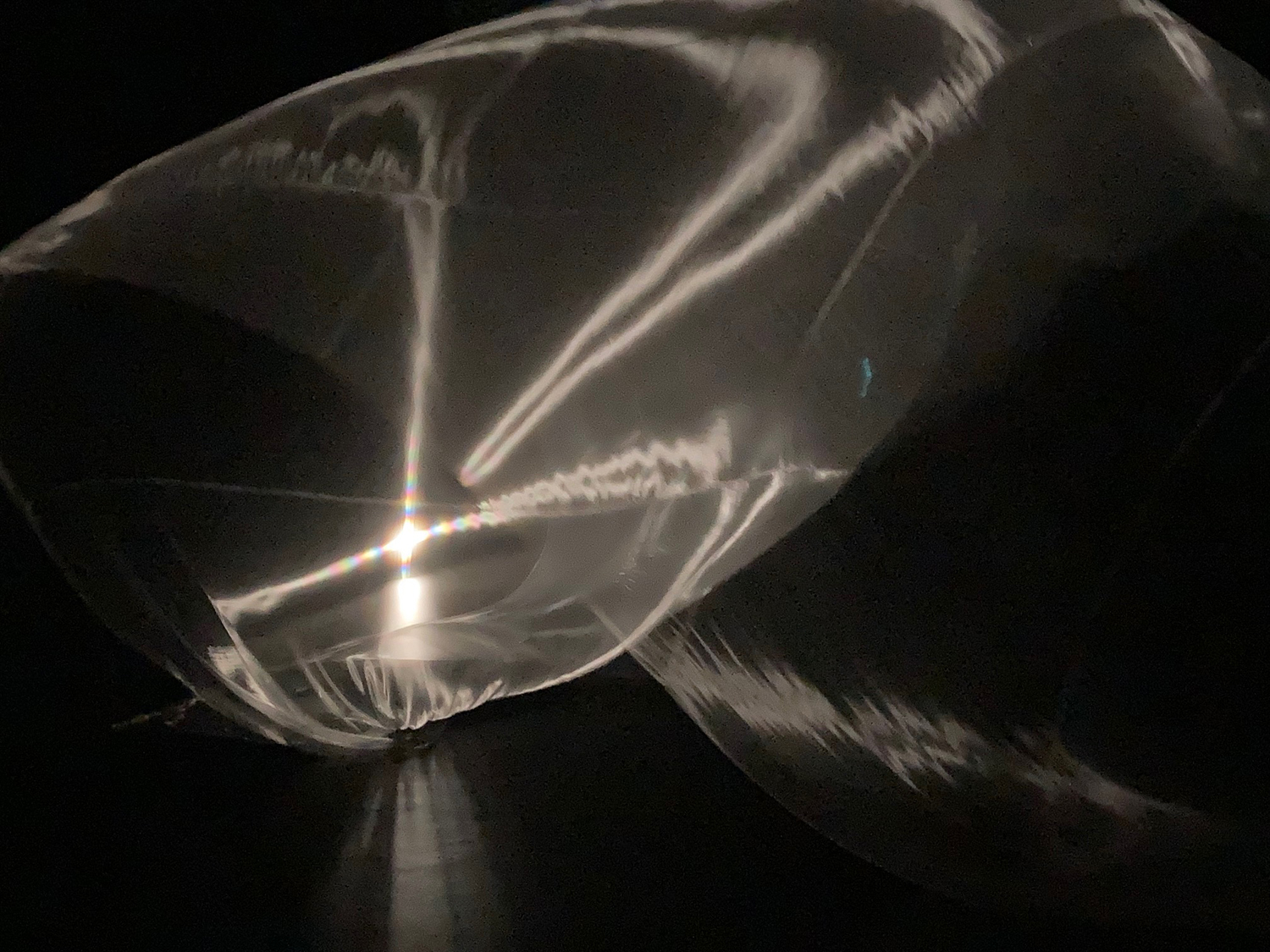

木の幹が林立する森のような展示室では、カッカッカッカッという連続音が響いている。これは弘前の森で聞いたキツツキの発する音にヒントを得たもの。床には海岸で拾ってきた漁具などが置かれ、スポットライトが当てられている。いちばん奥の大きな部屋には、薄い布が風に煽られ大きく波打っている。光の当て方が絶妙で、幽霊にも流れる雲にも早送りした星雲の動きにも、なんなら大津波に見えないこともない。気になるのは、背後に流れる音がいかにもエモいこと。こういう効果音は作品のもつイメージの広がりを限定してしまいかねない。

大巻伸嗣《Liminal Air Space-Time:事象の地平線》(2023)

2階では、黒一色で壺を描いた絵が数点並んでいるが、これはなんだろう。床には世界地図が描かれ、そこに中央がすぼんだ凹型の金属柱が立ち、その周囲を中央が膨らんだ凸型の金属柱がゆっくり回転している。しばらく見ていると両者が掠れるように最接近するのだが、そのときふたつの凹凸はぴったり合致する。その凹凸の輪郭は「津軽富士」ともいわれる岩木山からとられているらしい。この金属柱と絵の壺はどちらも回転対称なので、つながりをもたせているのかもしれない。

さて、大巻の作品でもっとも知られているのはおそらく、床に岩絵具で色とりどりの花のパターンを描き、その上を観客が歩いていくインスタレーションだろう。ここでも大巻は白いフェルトの上に同心円状に花のパターンを描いている。地元で見つけた植物や紋様も加えた色鮮やかなパターンは、雪のなかから芽吹く春を思わせるが、すでに4カ月近く経つので、観客の歩いた中央の部分は雪の道のように汚れている。

大巻伸嗣《Echoes Infinity -trail- 》(2023)

こうして見てくると、彼の作品は素材も形態も表現方法も実に多様で、全体像が捉え難い。いいかえれば、ピントが合わず、なにがやりたいのかがわかりづらいのだ。確かに今回は青森県ゆかりの風物をしっかり取り込んでいるし、「はかなさ」や「うつろい」といった情緒的なものは伝わってくるのだが、明快なコンセプトは見えてこない。でも、コンセプトありきの見るに堪えない作品より、よっぽど楽しませてくれるのは確かだ。

公式サイト:https://www.hirosaki-moca.jp/exhibitions/shinji-ohmaki/

2023/08/09(水)(村田真)

ブルス・ド・コメルス、ポンピドゥー・センター

[フランス、パリ]

安藤忠雄のリノベーションによって現代美術館として再生された《ブルス・ド・コメルス》(2021)は、外観の古典主義はいじらず、内部の空間において新旧の対比を巧みに演出し、長く残りそうな魅力的な建築である。実業家の資本と外国人の建築家の力を生かして、パリに新しい名所が誕生した。

《ブルス・ド・コメルス》模型

安藤忠雄によるリノベーション

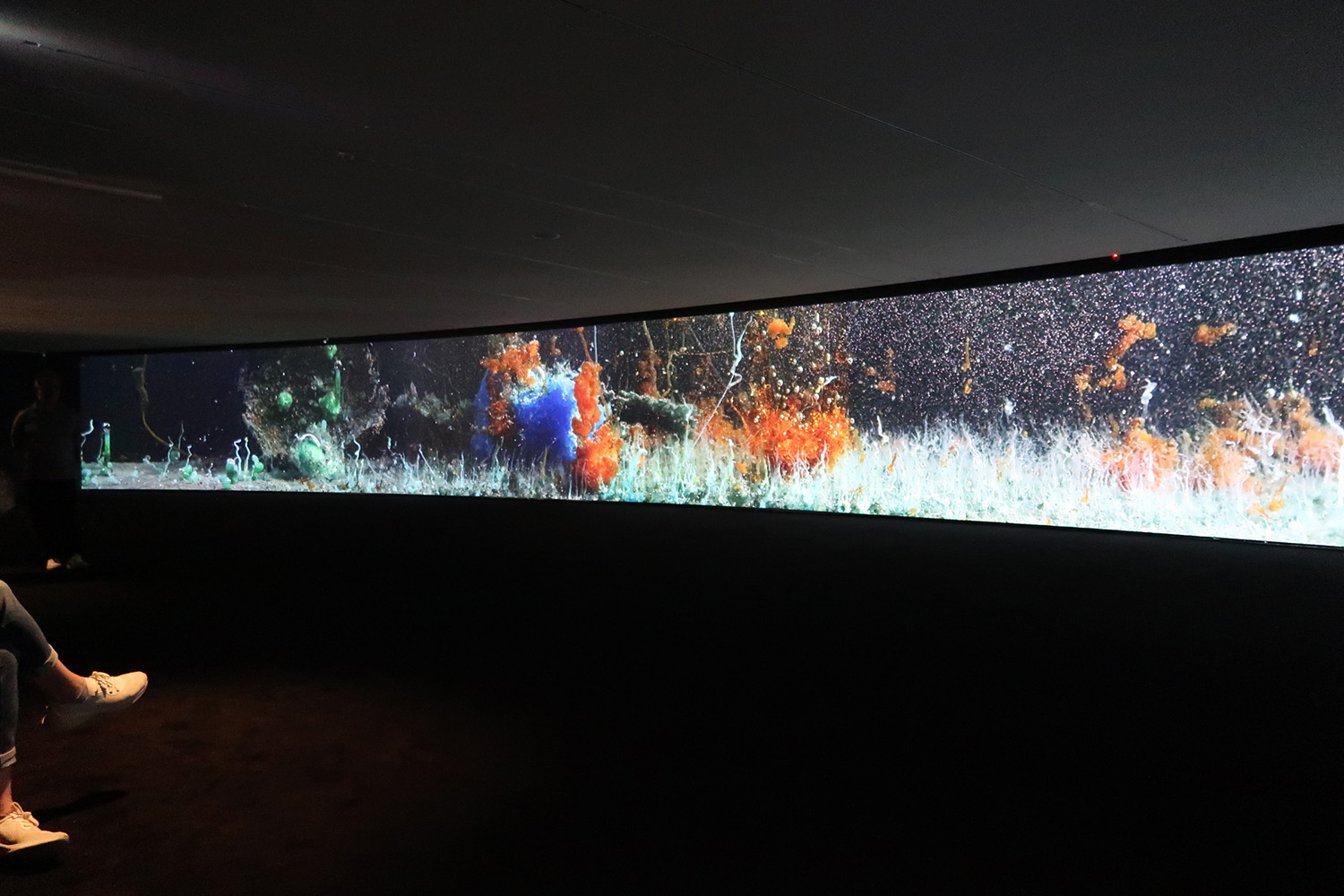

ピノー・コレクションを基にした「嵐の前に」展は、不安定な世界と環境を踏まえ、ピエール・ユイグ、アニカ・イー、サイ・トゥオンブリー、ディアナ・テイターなど、15組のアーティストによる作品が全館にわたって展開し、興味深い。特にタシタ・ディーンが黒板にチョークで繊細に描いた、巨大な風景のドローイング群(題材は氷河や日本の桜)や、イシャム・ベラダによる新しい生態系の水族館を眺めるようなパノラマ的な映像は印象的だった。なお、地下の講堂では、フェミニスト・アートの先駆けとなったジュディ・シカゴによる女性と煙をテーマとする一連のパフォーマンスの映像を上映していた。

タシタ・ディーンのドローイング群

イシャム・ベラダによる映像作品

ポンピドゥー・センターの「オーバー・ザ・レインボー」展は、タイトルから想像されるように、19世紀後半からの視覚文化におけるLGBTQIA+の表現をたどるものだ。まず冒頭に大きな年表が掲げられ、1868年にハンガリーのジャーナリスト、カール=マリア・ケートベニーが、造語として「ホモセクシャル」と「ヘテロセクシャル」を生みだしたことから始まり、重要な書籍、政治や運動、エイズなどの社会問題といったトピックを記述し、アートの外側からの俯瞰図を提示する。

「オーバー・ザ・レインボー」展、導入部の巨大年表

そして20世紀初頭のパリのレスビアンのコミュニティ、オスカー・ワイルド、ジャン・コクトー、マルセル・デュシャンの《泉》、近代のヌード写真、性転換した画家のリリー・エルベと官能的な絵を描いた妻のゲルダ・ヴィーグナー、ピエール・モリニエ、ジャン・ジュネ、レザーとゲイのイメージを刷り込むケネス・アンガーの映画『スコピオ・ライジング』(1963)、ロバート・メイプルソープやジャン=バティスト・キャレの写真、クィアのためのトイレのピクトグラムの提案などが続く。

ジャン=バティスト・キャレの写真

クィアのためのトイレのピクトグラムの提案

おそらく、今後もっと大規模な展覧会も可能なテーマである。だが、公立美術館の企画展に関連するイベントにドラァグクイーンが参加するだけで炎上する日本において、こうした展覧会はいつ開催できるのだろうか。

「嵐の前に」展(ブルス・ド・コメルス):https://www.pinaultcollection.com/en/boursedecommerce/avant-lorage

「オーバー・ザ・レインボー」展(ポンピドゥー・センター):https://www.centrepompidou.fr/en/program/calendar/event/1dHa3YK

2023/08/09(水)(五十嵐太郎)

十和田市現代美術館、劉建華(リュウ・ジェンホァ) 中空を注ぐ

会期:2023/06/24~2023/11/19

十和田市現代美術館[青森県]

十和田市現代美術館には開館以来行こう行こうと思いながら、もう15年も経ってしまった。すでに写真や記事を何度も目にして行った気分になっていたが、実際に訪れてみてわかったこともいくつかある。

西沢立衛設計の美術館は、ひとつの建物のなかに展示室を設けるのではなく、独立した展示棟をいくつも建ててガラス張りの回廊でつなぐというユニークなもの。大きさの異なるホワイトキューブが林立するさまは、ちょうど金沢21世紀美術館の円形の外枠を取っ払った感じか。その各展示棟に原則ひとりのアーティストの作品が常設展示されている。これはかつて磯崎新が提唱した建築と作品を一体化させる「第3世代美術館」に近いが、作品は必ずしも恒久展示というわけではなさそうなので融通も利く。これはよく考えられているなあ。

まず、床にジム・ランビーのカラフルなパターンが描かれたチケット売り場を通って、最初の展示棟に入ると、高さ4メートルの巨大なお婆さんが出迎えてくれる。ロン・ミュエクの《スタンディング・ウーマン》(2008)だ。以下、十和田湖で見つけた古い木船から赤い糸を展示室全体に張り巡らせた塩田千春の《水の記憶》(2021)、暗いカフェのような部屋の窓からジオラマのように高速道路が見える、ハンス・オプ・デ・ベークの《ロケーション(5)》(2004/2008)、白い部屋の天井に空いた穴から上を覗くと、そこはアザラシのいる水辺だったという栗林隆の《ザンプランド》(2008)、床につくった西洋風建築が巨大な鏡によって垂直に立って見える、レアンドロ・エルリッヒの《建物─ブエノスアイレス》(2012/2021)など、次から次へと多彩な作品が現われる。総じてトリッキーでセンセーショナルな作品が多く、観光客にはウケそうだ。

大小3つの空間からなる企画展示室では劉建華の個展を開催中。作品は6点あるが、圧巻なのが《遺棄》(2023)と題するインスタレーションで、タイヤ、家電、ペットボトルなどの日用品が灰白色の磁器でかたどられ、ゴミ処分場のように打ち棄てられている。もったいないなあと思うが、磁器の発祥地である景徳鎮で育った劉にとって、焼成に失敗した磁器が遺棄された風景は見慣れたものだったらしい。しかし現代のゴミ処分場と違って、これらの積み上げられた磁器は土に還ることができるのだ。

劉建華《遺棄》、窓の向こうにチェ・ジョンファ《フラワー・ホース》(2008)

常設作品は屋外にも続いている。馬の表面をさまざまな花で覆ったチェ・ジョンファの《フラワー・ホース》や、コスタリカに生息する「農耕するアリ」を巨大化させた椿昇の《アッタ》は、派手な色彩でよく目立つ。通りを挟んだ向かい側には、家と自動車をブクブクと太らせたエルヴィン・ヴルムの《ファット・ハウス》(2010)と《ファット・カー》(2010)、カボチャやキノコ、少女に水玉模様をつけた草間彌生の《愛はとこしえ十和田でうたう》(2010)などが並ぶ。5分ほど歩いた場所には、目[mé]が民家の2階を四角くくり抜いた《space》(2021)もある。街の中心部がアートなテーマパーク化している状態で、人口6万人ほどの地方小都市としては異例の試みだ。

とはいえ正直なところ、美術館も作品もほぼ予想どおりで既視感もあり、驚くようなものはない。だが、最後に訪れた場所だけは唯一、想定外だった。少し離れた場所にある松本茶舗がそれ。ここは美術館とは直接関係なさそうな民間の店舗だが、美術館に関わりのあった毛利悠子、チェ・ジョンファ、藤浩志、栗林隆らがここを訪れ、茶器に混じってインスタレーションを残しているのだ。作品も店舗の商品を使ったりしているので、いわれなければ作品なのか商品なのかわからないものもある。なにより想定外だったのは、頼んでもいないのにあれこれ脱線しながら解説してくれる店のご主人の存在だ。

店に入ると、まずご主人が出てきて「お時間はありますか?」と話しかけてくる。あると答えたら最後、これまで何百回、何千回と繰り返してきたであろうトークの始まりだ。詳細は省くが、この店の存在は管理された明るく楽しい現代美術館に対するアンチテーゼと見ることもできるだろう。こんな数寄者(茶舗だけに)がひとりいるだけで、十和田という街も捨てたもんではないと思えるのだ。でもお店の経営は大丈夫か?

松本茶舗にて、毛利悠子《モレモレヴァリエーションズ》(2018)

公式サイト:https://towadaartcenter.com/exhibitions/liu-jianhua/

2023/08/10(木)(村田真)

建築・文化財博物館、ケ・ブランリ美術館、カルティエ財団現代美術館

[フランス、パリ]

シャイヨー宮の一角にある建築・文化財博物館では、ノートルダム大聖堂とエッフェル塔に関連する小企画が行なわれていた。前者は言うまでもなく、2019年の衝撃的な火災によって大きなダメージを受けた際の調査報告書、修復の方法、焼けた細部、図面や模型などを展示する。火災の直後、世界各地の建築家から現代的なデザインによる大胆な提案も寄せられたが、結局、19世紀にヴィオレ・ル・デュクが修復したときの慣れ親しんだ姿に戻すことになった。ちなみに、中世の建築の断片を収集したこの博物館は、もともと彼が提案して誕生した施設だから、ふさわしい場所での展示だろう。なお、ノートルダム大聖堂の修復現場でも、仮囲いを使い、損傷の状況や過去の写真を紹介している。建築・文化財博物館の上階にある近現代建築のエリアでは、エッフェル没後100年を記念し、彼の仕事場、当時の万博の会場、塔の建設現場の映像、ほかの業績などをコンパクトに展示していた。また近くの窓から、セーヌ川を挟んで、正面にエッフェル塔が大きく見えることは、会場がシャイヨー宮だからこそ可能である。

ノートルダム大聖堂の展示

エッフェルの書斎

トロカデロ庭園を経て、イエナ橋を渡って10年ぶりに再訪したケ・ブランリ美術館では、入口に『もののけ姫』の大きなタペストリーが飾られていた。これに合わせ、7月から8月にかけて、スタジオジブリの作品を上映するプログラムも企画されている。

ランドスケープのような空間に展開するコレクション展は、アフリカやアジアなど、地域ごとにエリアが分類されているが、ロフトのように少し高いレベルのエリアでは、二つの小さな企画展を開催していた。ひとつはアメリカ人女性画家の「アン・アイズナー」展である。彼女は人類学者の夫とともに20世紀半ばにコンゴに滞在し、観察や収集を行ない、現地の生活から創作のインスピレーションを受けた。作品数は少なかったが、抽象化された絵は素晴らしい。

『もののけ姫』のタペストリー

「アン・アイズナー」展

「アン・アイズナー」展

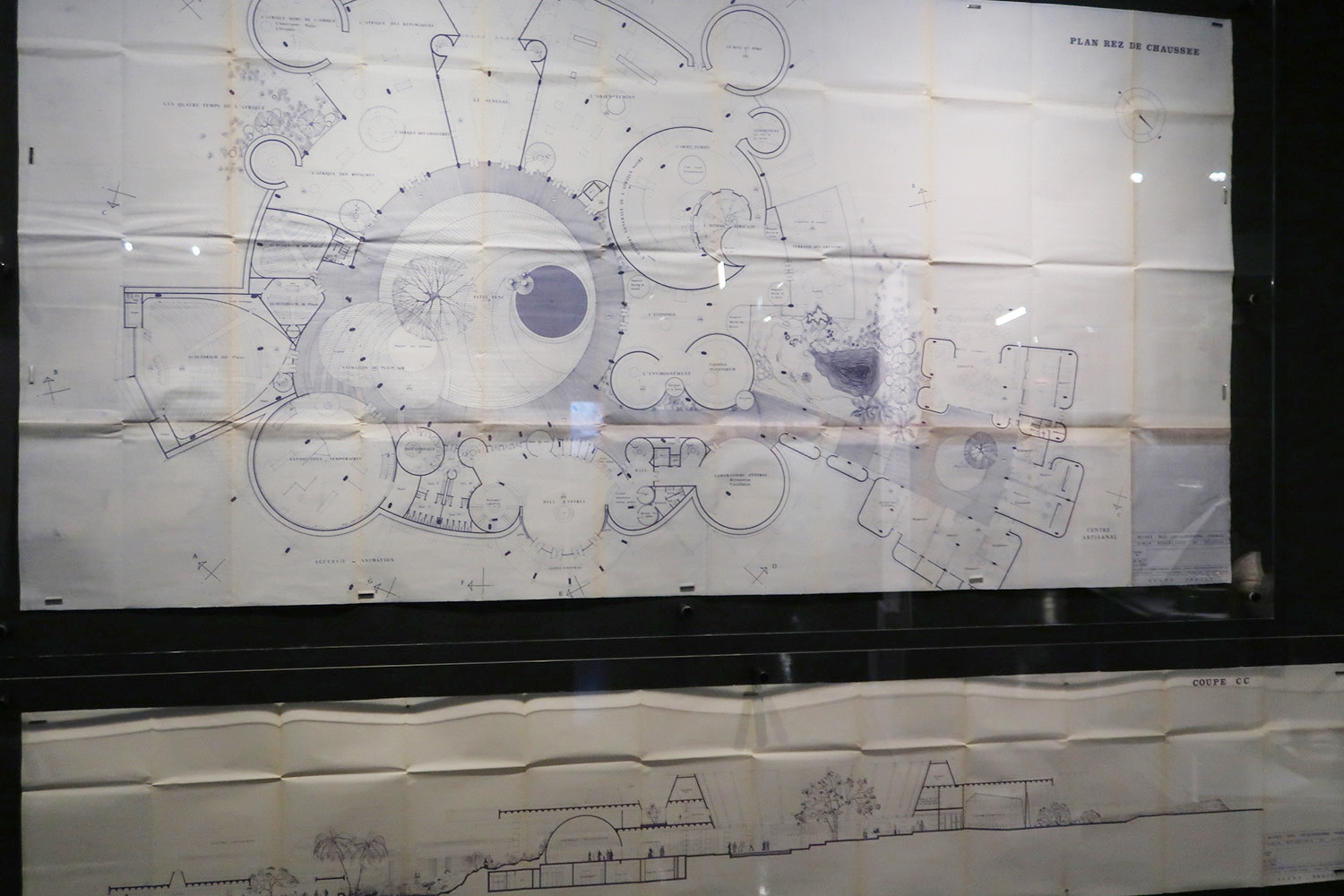

もうひとつは、セネガル初代大統領レオポール・セダール・サンゴールが指導した文化行政の展示である。詩人としても活躍した彼は、フランスに留学した経歴をもち、ポンピドゥーらの政治家とも親交を結んだ。サンゴールは文化を重視し、世界初のアフリカ系のアート・フェスティバル、芸術学校や国立劇場の創設、複合文化施設の建設、ネグリチュード(黒人性の自覚を促す)運動などに取り組んでいる。なお、後半ではセダール的な枠組みを批判するアーティストの動きにも触れていた。ともあれ、国立の博物館がコレクションを維持するためにクラウドファンディングを必要としたり、美術作品を駐車場に保管させるような、日本の政治家に爪の垢を煎じて飲ませたい。

レオポール・セダール・サンゴールが取り組んだ文化施設の図面

久しぶりに足を運んだカルティエ財団現代美術館は、ケ・ブランリ美術館と同様、ジャン・ヌーヴェルが手がけ、やはり大きなガラス面をもつ建築である。メンテナンスがちゃんとされているのか、ガラスの透過・反射の効果がまったく劣化していない。

企画としては、「ロン・ミュエク」展を開催していた。寡作のアーティストゆえに、頭蓋骨で部屋を埋めつくす《MASS》(2017)、巨大な赤ん坊《A GIRL》(2006)、ボートの男、3匹の犬などによって、彼の軌跡をたどることができる。なお、ミュエク展は、カルティエ財団現代美術館の石上純也展と同様、上海のパワーステーション・オブ・アート(PSA)に巡回するようだ(これも日本はスルー)。

ロン・ミュエク展

「アン・アイズナー」展(ケ・ブランリ美術館):https://www.quaibranly.fr/en/exhibitions-and-events/at-the-museum/exhibitions/event-details/e/anne-eisner-1911-1967

「SENGHOR AND THE ARTS」展(ケ・ブランリ美術館):https://www.quaibranly.fr/en/exhibitions-and-events/at-the-museum/exhibitions/event-details/e/senghor-et-les-arts

「ロン・ミュエク」展(カルティエ財団現代美術館):https://www.fondationcartier.com/en/exhibitions/ron-mueck-2

関連レビュー

「自由な建築」展、パワーステーション・オブ・アート(PSA)|五十嵐太郎:artscapeレビュー(2019年08月01日号)

2023/08/10(木)(五十嵐太郎)

![DNP Museum Information Japanartscape[アートスケープ] since 1995 Run by DNP Art Communications](/archive/common/image/head_logo_sp.gif)