artscapeレビュー

2023年11月01日号のレビュー/プレビュー

パワーハウス博物館と現代建築群

[オーストラリア、シドニー]

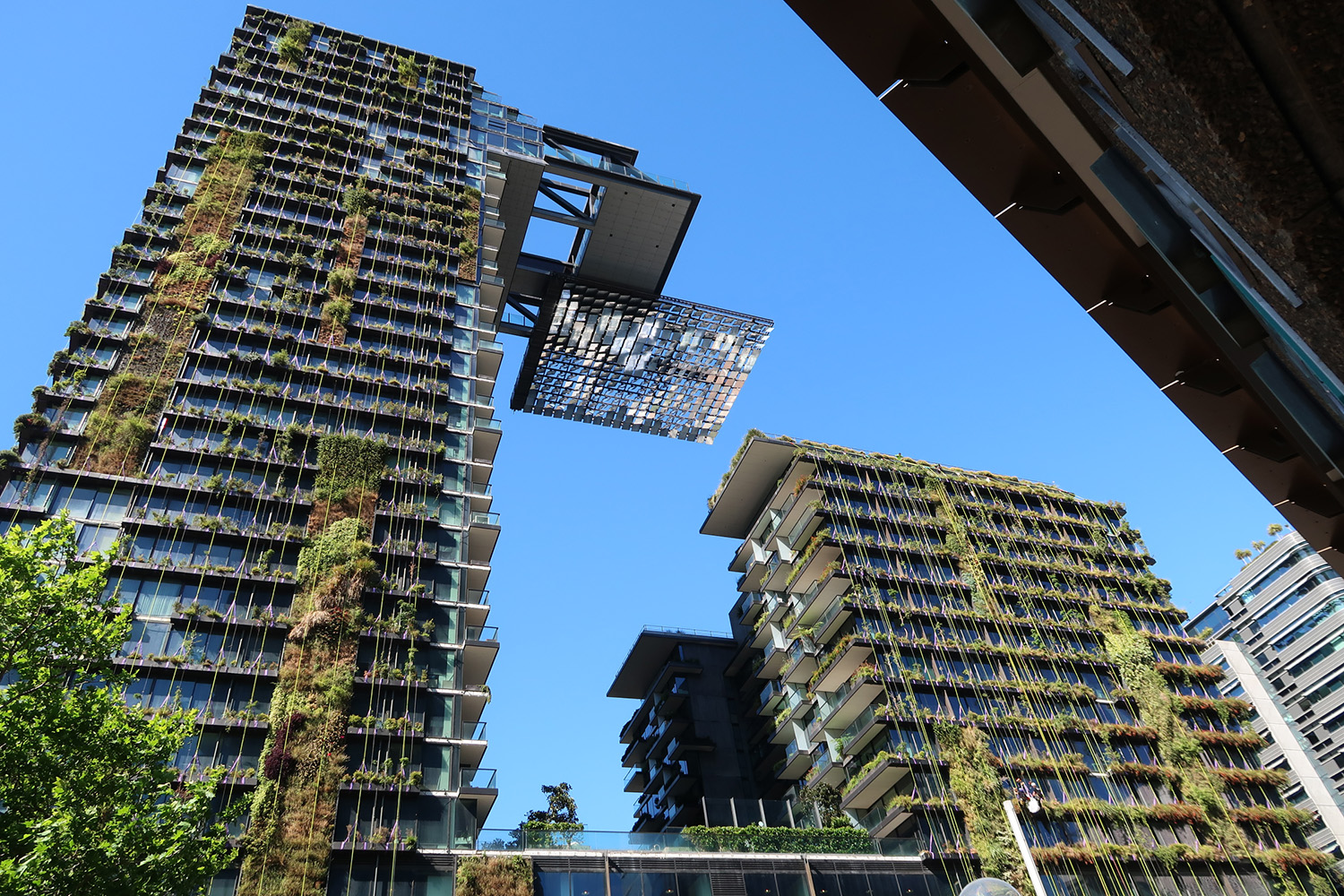

シドニー中央駅の周辺からダーリングハーバーのエリアまでを散策した。ジャン・ヌーヴェルによる《ワン・セントラル・パーク》(2014)は、周りが中低層の街並みのなかで、印象的なデザインをもつ高層の建築なので、遠くからも目立つランドマークである。最大の特徴は、壁面の緑化と、大きな鏡面板を水平に張り出すことによって光を反射させ、低層の商業エリアの吹き抜けに差し込むことだ。なお、レベル4のフロアには、シドニー日本文化センター(国際交流基金)が入り、ギャラリーでは佐々木愛の個展「渡りの道しるべ」を開催していた。彼女の絵画群のほか、特徴とする砂糖細工のドローイングがガラス面に施されていた。

ジャン・ヌーヴェルによる《ワン・セントラル・パーク》(2014)

ジャン・ヌーヴェルによる《ワン・セントラル・パーク》(2014)

佐々木愛個展「渡りの道しるべ」

佐々木愛個展「渡りの道しるべ」

この建物の向かいはシドニー工科大学(UTS)のキャンパスであり、近くに興味深い建築が集中する。UTSビジネススクールの《ドクター・チャウ・チャック・ウィング棟》(2014)は、オーストラリアに存在するフランク・ゲーリーの唯一の作品だ。3Dプリンターの造形がそのまま巨大化したように層が重ねられたぐにゃぐにゃの外壁は、強烈なインパクトを与える。内部の階段も、まるで銀色のオブジェだった。もっとも、そこにいた学生は普通に使いこなしている。近年、日本の大学でも学生集めを意識し、デザインに力を入れた施設が増えているが、ここまで大胆な建築はない。

フランク・ゲーリーによる《ドクター・チャウ・チャック・ウィング棟》(2014)

フランク・ゲーリーによる《ドクター・チャウ・チャック・ウィング棟》(2014)

そのすぐ先にあるのが、発電所を転用した《パワーハウス博物館》(1988)であり、とにかくデカい。ゆったりとした、さまざまな可能性に満ちた空間だが、さらに拡張を予定しているようだ。1879年のシドニー万博に由来するコレクションを所蔵し、古今東西の工芸やデザインのほか、機関車、飛行機、宇宙探査などの乗り物もそのまま館内に展示している。また蒸気革命、科学の原理、未来のファッション、気候変動などのトピックも、常設展示の重要なテーマだった。そして企画展としては、シドニー・ワールド・プライド2023を記念する「ABSOLUTELY QUEER」展、ユキ・キハラの「PARADISE CAMP」展、さまざまな分野におけるドローイングの力を提示する「A LINE A WEB A WORLD」展を開催していた。

コレクション展より、乗り物展示のエリア(パワーハウス博物館)

コレクション展より、乗り物展示のエリア(パワーハウス博物館)

コレクション展より、工芸デザインに関するセクション(パワーハウス博物館)

コレクション展より、工芸デザインに関するセクション(パワーハウス博物館)

コレクション展より、蒸気機関に関するセクション(パワーハウス博物館)

コレクション展より、蒸気機関に関するセクション(パワーハウス博物館)

ユキ・キハラ「PARADISE CAMP」展(パワーハウス博物館)

ユキ・キハラ「PARADISE CAMP」展(パワーハウス博物館)

ここからダーリング・スクエアに足を運ぶと、以前、展覧会で模型を見たことがある円形プランの建築が視界に入る。隈研吾による《ダーリング・エクスチェンジ図書館》(2019)で、飲食店との複合施設だった。割り箸をぐるぐる巻きにしたように、木材を貼り付け、その一部が手前の公園にまで伸びていく外観は、確かにフォトジェニックだが、図書館の内部空間に特筆すべき点はなく、本当に木材を外皮の装飾として使うことに振り切っている。

隈研吾による《ダーリング・エクスチェンジ図書館》(2019)

隈研吾による《ダーリング・エクスチェンジ図書館》(2019)

パワーハウス博物館:https://powerhouse.com.au/

2023/10/06(金)(五十嵐太郎)

オリンピック公園と郊外のリノベーション

[オーストラリア、シドニー]

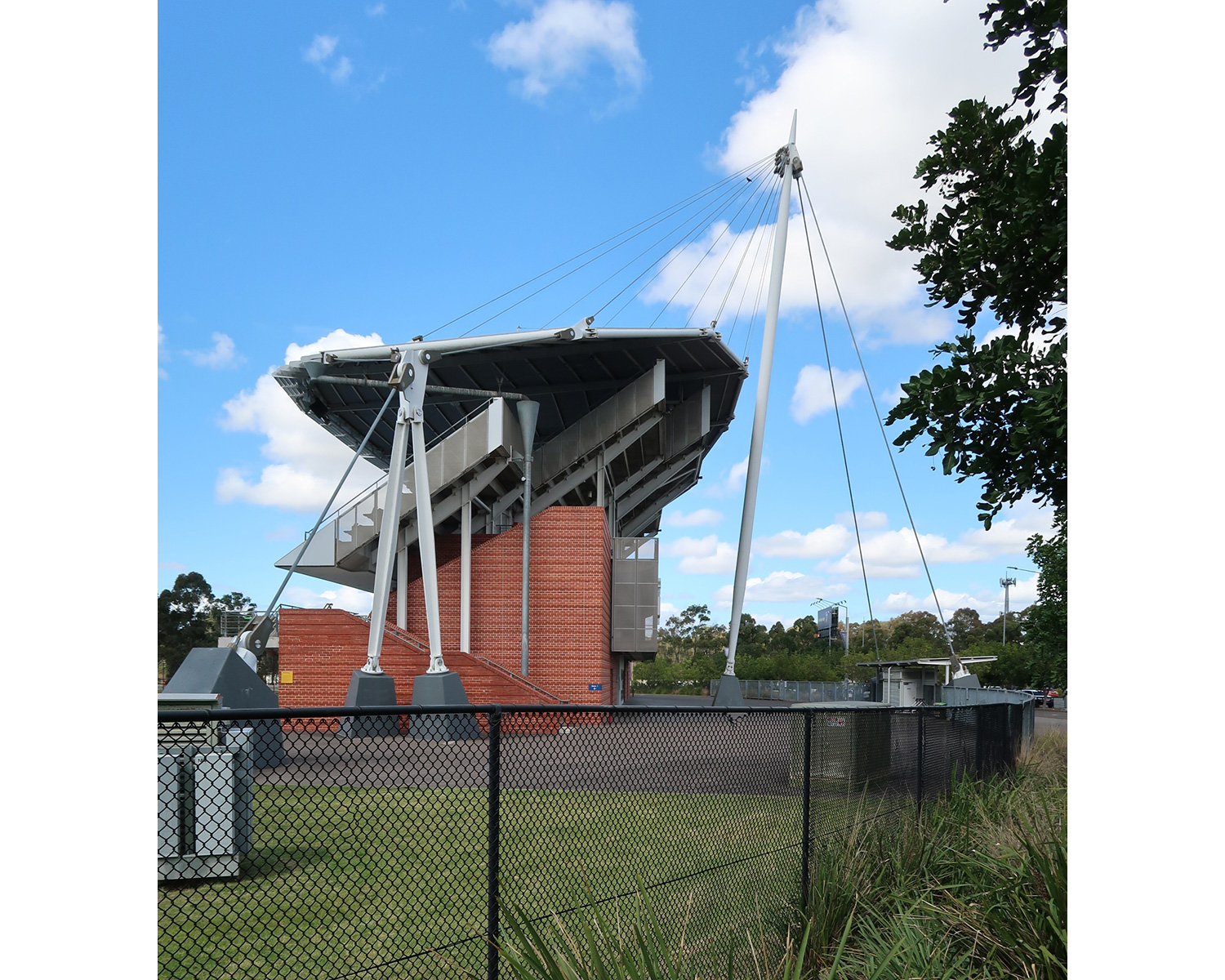

2000年に開催されたシドニー・オリンピックの会場を見るために、郊外に出かけた。まず軽やかな鉄骨のアーチ天井をもつ《オリンピックパーク駅》(1998)に到着し、光が差し込む地下レベルのプラットホームから地上に上がると、目の前にオリンピック公園が広がる。土曜日ということもあり、サッカーや水泳などのスポーツ、イベント、恐竜の展覧会を楽しむ大勢の人で賑わっていた。オリンピックから20年以上経ても、十分に使われているのを見ると、市民にとってちゃんと都市のレガシーとして親しまれているのだろう。なお、ロシア構成主義風の小さい構築物が点在する風景は、パリのラ・ヴィレット公園を想起させる。ブライ・ロブが設計した《メイン・スタジアム》(1999)は、巨大なアーチによって湾曲した屋根を吊り、見る角度によって大きく形が変わるのが興味深い。オリンピックのときにあった南北に飛び出すウィング席を外すなどして、3万席を減らし、現在は8万席に改修されている。

《オリンピックパーク駅》(1998)

《オリンピックパーク駅》(1998)

ブライ・ロブが設計した《メイン・スタジアム》(1999)

ブライ・ロブが設計した《メイン・スタジアム》(1999)

オリンピック公園の案内図

オリンピック公園の案内図

広大なエリアにおいて、フィリップ・コックスによる《シドニー国際水泳センター》(1994)など、各種の運動施設が点在し、コンピュータを設計に用いた有機的な造形かつカラフルなトイレのシリーズ(1999)がつくられていた。やはり、テンション構造の施設が多く、スポーツにふさわしい躍動感にあふれるが、個人的には小ぶりながら、《ホッケー・センター》(1998)のデザインが気に入った。また王立農業協会のロイヤル・イースター・ショーのために建設された《エキビジョン・センター》(1997)は、木を構造材に用いた高さ42メートルの大きなドーム空間が直方体のホール群と直結する。さらに北端では、モエレ沼公園のような緑のピラミッドがあり、豊かなランドスケープが展開していた。もっとも、さすがに広すぎて、かつてオリンピック村だった集合住宅のエリアまでは足を運ぶことができなかった。

《シドニー国際水泳センター》(1994)

《シドニー国際水泳センター》(1994)

ニール・ダーバックほかによる、トイレのシリーズ《オリンピック・アメニティ・ビルディング》(1999)

ニール・ダーバックほかによる、トイレのシリーズ《オリンピック・アメニティ・ビルディング》(1999)

《ホッケー・センター》(1998)

《ホッケー・センター》(1998)

北端のランドスケープと緑のピラミッド

北端のランドスケープと緑のピラミッド

一時的な祝祭であるオリンピックの施設を、その後にどう活用するかは重要な問題である。都心に戻る途中、二つのリノベーションのプロジェクトに立ち寄った。ひとつは使わなくなったサイロを集合住宅に組み込んだ《ニュータウン・サイロス》である。鉄道車両の工場をファーマーズ・マーケットや展覧会の施設に転用した《キャリッジワークス》は、コンクリートのボリュームを挿入した巨大な空間だった。

《キャリッジワークス》

《キャリッジワークス》

2023/10/07(土)(五十嵐太郎)

吉岡徳仁 FLAME ガラスのトーチとモニュメント

会期:2023/09/14~2023/11/05

去る10月7日の夕刻、21_21 DESIGN SIGHTへ足を運んだ。同施設屋外に設置された、「炎のモニュメント─ガラスの炬火台」への点灯を観るためだ。日が暮れた頃、イベントが始まり、これをデザインした吉岡徳仁がガラスのトーチを持って登場。ランプからトーチへ火が移され、吉岡がその炎を観衆に掲げてみせる。そしてトーチをガラスの炬火台の中央のくぼみにおもむろに近づけると、さらに大きな炎が勢いよく上がった──。それはとても不思議な光景に映った。透明ガラスでできた炬火台は、奥の景色が透けて見え、輪郭はあるものの、その存在自体が儚げだ。その上に大きな炎が高々と揺れているのである。六本木の秋夜に突如現われた、その幻想的な光景にしばらく見入ってしまった。

特別イベント点灯風景 21_21 DESIGN SIGHT屋外

特別イベント点灯風景 21_21 DESIGN SIGHT屋外

ミラノサローネをはじめ、さまざまな華やかなデザインの舞台で活躍してきた吉岡は、近年、東京2020オリンピックの聖火リレートーチをデザインしたことで知られる。日本の国花である桜をモチーフにしたというトーチは、口の先端が桜の花びらにかたどられた、柔らかで情緒的なデザインだった。実はそのトーチをデザインしている際に、もうひとつ並行してあったアイデアがガラスのトーチと聖火台だったという。タイミング良く、2024年に佐賀県で「SAGA2024国スポ・全障スポ」(旧・国体)が開催されるのに合わせ、実現化が進んだ。通常、ガラスは高温にさらされると、その急激な温度変化によって割れる。炎を灯しても割れないガラスを製作するため、数年を費やして、ガラスの成分をはじめ、トーチや炬火台の構造などを検証し、実験を何度も繰り返したという。そのトーチの製造過程における形状変化を示したサンプルがギャラリー3に展示されている。さらに炎をトルネード状に燃え上がらせるため、周囲の曲面ガラス板の立て方までデザインしたというから感嘆する。そうした驚きや感動を人々に届けるという点で、吉岡はデザインを越えてアートの領域で表現を行なえるデザイナーだとつくづく思う。

展示風景 21_21 DESIGN SIGHTギャラリー3[Photo: Masaru Furuya]

展示風景 21_21 DESIGN SIGHTギャラリー3[Photo: Masaru Furuya]

ちなみに「SAGA2024国スポ・全障スポ」は、「国民体育大会」が「国民スポーツ大会」へと名称を変える第1回目である。当初、佐賀県出身である私のパートナーもアドバイザーとして関わっていたことがあるため、数年前から密かに注目していた大会だった。同じく佐賀県出身の吉岡がそのセレモニーのためのトーチと炬火台をデザインしたとは! この個展で経緯を知り、ますます同大会の開催が楽しみになった。

特別イベント点火風景 21_21 DESIGN SIGHT屋外[Photo: Masaru Furuya]

特別イベント点火風景 21_21 DESIGN SIGHT屋外[Photo: Masaru Furuya]

吉岡徳仁 FLAME ガラスのトーチとモニュメント:https://www.2121designsight.jp/gallery3/tokujin_yoshioka_flame/

2023/10/07(土)(杉江あこ)

激動の時代 幕末明治の絵師たち

会期:2023/10/11~2023/12/03

サントリー美術館[東京都]

「十九世紀の江戸では、浮世絵をはじめ、狩野派や南蘋派、文人画など多彩な作品が描かれ、まさに百花繚乱の様相をみせていました」

カタログの第1章冒頭の一節だ。「浮世絵」「狩野派」「南蘋派」「文人画」と、当時の絵画の分け方はジャンル別だったり流派別だったり、基準が統一されていないことがわかる。それが明治になると「日本画」「洋画」「版画」などに分類され、全体で「絵画」として括られ、さらに彫刻を(のちに工芸も)含めて「美術」としての体裁が整えられていく。そうなると確かに西洋風にスッキリはするのだが、そこで抜け落ちてしまった猥雑で混沌とした表現や分類不可能な折衷様式は、いま見るととても新鮮に映るだけでなく、これからの美術を考えるうえでも大きな示唆を与えてくれるように思えるのだ。

そんな幕末・維新の激動の時代につくられた異色の絵画展だから、おもしろくないわけがない。まず登場するのが、狩野一信の《五百羅漢図》(1854-1863)計100幅のうちの6幅。狩野派の画法に則りつつ、個性的すぎる五百羅漢たちが餓鬼や畜生らとともに濃密に描写される。極彩色の衣装に西洋的な陰影が施され、いったいいつの時代の、どこの国の絵なのかわからなくなる。若冲の《動植綵絵》(1757)にも匹敵する空前絶後の大連作だと思うのだが、国宝はおろか重文にも指定されていないのはなぜだろう(芝増上寺の所蔵で、港区有形文化財には指定されているけど)。

狩野了承の《二十六夜待図》(江戸時代、19世紀)は、左上に出る月が阿弥陀・観音・勢至(菩薩)の三尊として描かれ、海を挟んで下方の家々に明かりの灯る表現が斬新で美しい。《五百羅漢図》の第49幅・第50幅といい、ここには出ていないが葛飾応為の《吉原格子先之図》(1816-1860)といい、この時代にはしばしば夜の風景が描かれていた。テネブリズム(夜景表現)は西洋だけのものではなかったのだ。安田雷洲の《赤穂義士報讐図》(江戸時代、19世紀)も闇夜の出来事を表わしたもの。赤穂浪士が吉良上野介の首を討ち取った場面を洋風に描いているが、これはオランダの聖書の「羊飼いの礼拝」の挿絵に基づいており、幼児イエスを吉良の首に、それを抱える聖母マリアを大石内蔵助に変えているのだ。バチ当たりな翻案。

雷洲はほかにも多くの洋風画や銅版画が出ていて、前後期合わせて28件の出品点数は最多。なかでも《江戸近国風景》(江戸時代、19世紀)や《東海道五十三駅》(1844)は、銅版と木版の違いがあるとはいえ、北斎や広重の風景画よりはるかに写実的だ。きわめつきは、信州の善光寺地震を主題とした《丁未地震》(1847)で、崩れる家屋や逃げまとう群衆の姿が真に迫っている。モノクロでサイズが小さいのが難点だが、江戸のカタストロフィ絵画としては異例のリアリズム表現といっていい。ところがカタログを見ると、その8年後に起きた安政江戸地震を伝える《武江地震》(1855)も、題や日付をちょこっと変えただけで同じ版を使い回しているのだ。このいいかげんさ、おおらかさがなんともいえない。

浮世絵もこの時代、大きく進展した。浮世絵というと江戸の大衆芸術と思いがちだが、実のところ幕末維新に大きな発展を遂げ、明治期には部数もはるかにたくさん出たはず。役者絵、美人画、名所絵に加え、激動の時代を伝えるジャーナリスティックな浮世絵や、世相を反映して妖怪画、残酷絵なども登場した。開港後の横浜の商館内部を表わした五雲亭貞秀の《横浜異人商館座敷之図》(1861)、維新後の洋風建築を描いた二代歌川国輝の《第一大区京橋商店 煉瓦石繁栄図》(1873)、巨大怪魚の描写で知られる歌川国芳の《讃岐院眷属をして為朝をすくふ図》(c. 1851)など、枚挙にいとまがない。この時期、影をひそめたのは取り締まりが厳しくなった春画くらいか。

同展は幕末・維新期の絵画を扱っているとはいえ、高橋由一や五姓田派の油彩画は出ていないし、日本画でも狩野芳崖や橋本雅邦らアカデミズム系は排除されている。それらはやはり「近代」に属するからで、ここではそれ以前の「激動の時代」ゆえのエキセントリックな表現や、大衆に支持されたグロテスクな表現にスポットを当てているのだ。これを日本のマニエリスムと呼んでみたい気もする。

激動の時代 幕末明治の絵師たち: https://www.suntory.co.jp/sma/exhibition/2023_4

2023/10/10(火・祝)(内覧会)(村田真)

第785回デザインギャラリー1953企画展「倉本仁 素材と心中」

会期:2023/09/13~2023/11/06

松屋銀座7階・デザインギャラリー1953[東京都]

「素材と心中」とは、なかなか骨太なタイトルだ。素材と一心同体であるということを意図しているという。まさにプロダクトデザイナー、倉本仁の真髄を表わしているように感じた。

プロダクトデザインとは素材と技術の生かし方を考えることではないかと思う。したがってデザイナーやつくり手は素材との対話が欠かせないのではないかと推測する。対話というと、物に話しかける姿がイメージされ、まるで“不思議ちゃん”のように感じるかもしれないが、そうではない。対象となる素材をよく観察し、その特性を見極め、長所も短所も含めて個性と捉え、どのように扱えばその個性をより引き出し、魅力や価値へと変えられるのかを考えることではないか。

展示風景 松屋銀座7階・デザインギャラリー1953[写真:ナカサアンドパートナーズ]

展示風景 松屋銀座7階・デザインギャラリー1953[写真:ナカサアンドパートナーズ]

本展で展示されていた約25点の作品は、倉本がさまざまな素材と格闘した末に生み出されたものばかりだという。例えば屋根や壁面に使われる波型スレートという建築資材をそのまま切り出しただけのような傘立て《SLATE》は、素材そのものがすでに完成されていたことから、デザインの手をあまり加えなかったと解説している。彼が素材と対話し、素材に惚れ込んだ様子が思い浮かぶ。また3本の金属パイプをねじり絡めて留めた《KNIT》は、まるでロープを手で組み上げたかのようなデザインである。金属パイプとロープという異なる素材ながら、共通の形を見出した点が面白い。ほかに製造過程で大量に生じてしまう木材や皮革、人工大理石などの端材に着目したプロダクトがいくつかあり、いまの時代、廃棄を減らすための試みもデザイナーに突き付けられていることを物語っていた。これらの試みは環境保護の観点から出発しているに違いないが、倉本にしてみれば端材すら心惹かれる素材に違いない。端材ゆえに表われる素材の意外な表情を生かしながら、さまざまな日用品やオブジェへと生まれ変わらせてしまう力はさすがである。「心中」ゆえに、彼の素材への並ならぬ愛がヒシと伝わる展覧会だった。

展示風景 松屋銀座7階・デザインギャラリー1953[写真:ナカサアンドパートナーズ]

展示風景 松屋銀座7階・デザインギャラリー1953[写真:ナカサアンドパートナーズ]

第785回デザインギャラリー1953企画展「倉本仁 素材と心中」:https://designcommittee.jp/gallery/2023/09/dg785.html

2023/10/10(火)(杉江あこ)

![DNP Museum Information Japanartscape[アートスケープ] since 1995 Run by DNP Art Communications](/archive/common/image/head_logo_sp.gif)