artscapeレビュー

2024年02月01日号のレビュー/プレビュー

KAAT×東京デスロック×第12言語演劇スタジオ『外地の三人姉妹』

会期:2023/11/29~2023/12/10

KAAT神奈川芸術劇場〈大スタジオ〉[東京都]

「優良なる国民の増加を図るために」「なるべく早く結婚せよ」「産めよ殖やせよ、国のために」。KAAT×東京デスロック×第12言語演劇スタジオ『外地の三人姉妹』(翻案・脚本:ソン・ギウン、演出:多田淳之介、翻訳:石川樹里)の終盤で引用されるこれらの言葉は、ナチス・ドイツの「配偶者選択10か条」にならって厚生省が1939年に発表した「結婚十訓」をもとにした一節だ。これらの言葉が歴然と示しているように、朝鮮を支配し戦争へと邁進する日本の植民地主義や軍国主義は家父長制と密接に結びついている。そしてもちろん、家父長制の問題は現在とも地続きだ。2020年から3年を経ての今回の再演は、そのことをまざまざと感じさせるものになっていた。

チェーホフ『三人姉妹』を原作に、舞台を帝政ロシアの田舎町から日本の植民地支配下の朝鮮へと置き換えた本作。物語は1935年4月にはじまり、翌年には日中戦争が開戦することになる36年の年末、第二次世界大戦勃発直前の39年8月、そしてミッドウェー海戦を経て戦争の主導権がアメリカへと移った後の42年10月と、そのときどきを生きる福沢家とその周囲の人々を四幕構成で描き出す。

[撮影:宮川舞子]

[撮影:宮川舞子]

筋そのものは驚くほど原作通りだ。将校である父の赴任で朝鮮北部の軍都・羅南に住むことになった福沢家。教師として働く長女・庸子(伊東沙保)、近所に住む中学教師・倉山銀之助(夏目慎也)に嫁いだ次女・昌子(李そじん)、内地で大学教授になるという夢を果たせず、現在は英語の翻訳などをして過ごす長男・晃(亀島一徳)、そして女学校を卒業したばかりの尚子(原田つむぎ)の生活と周囲の人々との関係はゆるやかに、しかし確実に変化していく。晃はやがて朝鮮人有力者の娘・仙玉(アン・タジョン)と結婚し、昌子は父の部下であった軍人・磯部(大竹直)と互いに思いを寄せることになるだろう。一方、尚子は福沢家の離れに下宿していた朴智泰(田中佑弥)と婚約するのだが、その朴は結婚の直前、尚子に一方的に好意を抱く軍人・相馬僚(波佐谷聡)との決闘に敗れ命を落としてしまうのだった──。

[撮影:宮川舞子]

[撮影:宮川舞子]

[撮影:宮川舞子]

[撮影:宮川舞子]

こうしてまとめてみればこの作品では恋愛沙汰しか描かれていないようにも思える。だが、ソン・ギウンの戯曲は、福沢家とその周辺の人々の関係とその変化を通して、たかが恋愛や家族関係でさえ植民地支配や戦争と無関係ではあり得ないということを巧みに示していく。朝鮮人と日本人、女と男、軍人と民間人、内地(日本)を知るものと外地(朝鮮)で生まれ育ったもの、地方出身者と都市部出身者。属性や文化、言葉の違いは人格形成や人間関係に影響し、その歪みがもたらした帰結のひとつが相馬による朴の殺害だった。相馬の行為は女性を自らの所有の対象としてしか見ることのできない「有害な男性性」がゆえのものであり、相馬の憎悪は単に恋敵へのそれという以上に、朝鮮人の父と日本人の母をもつ朴の出自へと向けられたものだったはずだ。

[撮影:宮川舞子]

[撮影:宮川舞子]

[撮影:宮川舞子]

[撮影:宮川舞子]

共に生きていくはずだった朴を失って崩れ落ちる尚子を、庸子はそれでも希望を失ってはダメだと励まそうとする。最後の台詞はこうだ。「みんなで支え合って、振り返らず……、前に進みましょう」「前に? ねえ、前ってどっち?」「きっと、みんなが見てる方でしょ」。「みんなが見てる方」こそが「前」なのだという言葉は、仙玉が苛立ちを感じていた日本語の特性にも通じるものだが、一方で、家父長制が女性から意思決定の権利を奪ってきた結果でもあるだろう。教務主任への昇進の話があったときでさえ庸子は「私は……普通の女教師で充分。男の人についていくだけの、ごく普通の女……」と言っていたことが思い出される。

[撮影:宮川舞子]

[撮影:宮川舞子]

しかも、そうして彼女たちが見つめる先にあるのは客席に座る私たちの現在にほかならず、観客の視線は合わせ鏡のように舞台上の彼女たちに注がれているのだ。「みんなが見てる方」に進んでいった先に訪れた未来、つまり観客である私たちの現在は、気づけば彼女たちの生きた過去へと折り返されてはいないだろうか。そういえば、第2幕で読み上げられる新聞記事がその年の出来事として回顧していたのは、多くの軍人や貴族が入信し、海軍までもが影響を受けた新興宗教・大本教の全国支部の解散や結核患者の急増、そして札幌と東京のオリンピック誘致などだった。「新聞を読んでるの、それとも旧聞を読んでるの?」という尚子の軽口は、2023年の日本を生きる私にとっては笑えない冗談でしかない。第3幕で客席と向き合うように置かれた鏡を覗き込んだ軍医・千葉(佐藤誓)の「なんだ、おまえか。誰かと思えば。どんな化け物かと思えば、……すっかり老いぼれだ」という言葉もまた、日本の現在へと反射するものだ。前に進むために、私はその鏡に映る醜さを直視することができているだろうか。

[撮影:宮川舞子]

[撮影:宮川舞子]

KAAT×東京デスロック×第12言語演劇スタジオ『外地の三人姉妹』:https://www.kaat.jp/d/ThreeSisters2023

2023/11/29(水)(山﨑健太)

大巻伸嗣 Interface of Being 真空のゆらぎ

会期:2023/11/01~2023/12/25

国立新美術館[東京都]

夏に弘前れんが倉庫美術館で見た個展の巡回展だと思ってたら、まったく別物だというので見に行った。無料だし。作品はでかいインスタレーションが2点に映像やドローイングなど。最初の細長い部屋には花鳥紋の透かしの入った巨大な花瓶が置かれ、その内部を発光する装置が上下にゆっくりと動いていく。《Gravity and Grace》と題する作品で、花紋の影が両側の白い壁に映し出されてレース模様のように華やかだ。といいつつ、なにかしら不穏な空気を感じるのは、この花瓶の形態をもう少しずんぐりさせて末広がりにしたら、原子力発電所のかたちに近くなるからではないだろうか。その内部を放射状に光熱を発する装置が上下するところも原発と似ていなくもない。実際、大巻は原発事故に触発されてこれをつくったらしい。

原発からの連想で、今度は原子爆弾を思い出した。特にこの丸い膨らみは長崎に落とされたファットマンか。内部から強烈な光を発するところも似ている。爆心地では強烈な光によって人の影が建物の壁に残されたというが、次の部屋に展示された同作品を使ってのフォトグラムは、まさにそのことを表わしていないだろうか。花瓶には花鳥紋のほかサルからヒトへという進化のプロセスも彫られているが、よく見るとヒトからサルへという退化(?)も表わされていて、けっこう皮肉が効いている。

大巻伸嗣《Gravity and Grace》(2023)展示風景 [筆者撮影]

いちばん大きな部屋には、幅36メートルを超える薄いポリエステルの膜を水平に張り、下から風を送ってフワリフワリと浮かせる作品《Liminal Air Space - Time 真空のゆらぎ》(2023)を出している。これは原発との関連から、もはや大津波にしか見えない。どちらにも「いかにも」な効果音が入っているので、「いかにも」な気分になるのが難点か。せっかくの大作が音次第で安っぽく感じられるのだ。それにしてもこれだけの規模の個展を無料で見せるとは、国立新美術館も太っ腹だ。

大巻伸嗣 Interface of Being 真空のゆらぎ展: https://www.nact.jp/exhibition_special/2023/ohmaki/

2023/12/04(月)(村田真)

果てとチーク『グーグス・ダーダ』

会期:2023/12/14~2023/12/17

BUoY[東京都]

流れる血が見えなければ、そこにある痛みもないことにできるのだろうか。果てとチーク『グーグス・ダーダ』(作・演出:升味加耀)の冒頭で交わされる会話は、隕石の影響で透明になってしまったというソトの人間の血の色についてのものだ。ナカとソトの境界で警備にあたっているイダ(神山慎太郎)とエダモト(横手慎太郎)の衣服がところどころ濡れて見えるのは、「清掃」でその血を浴びたかららしい。だが、イダはその臭いに軽い嫌悪感こそ示すものの、それ以上は気にすることもなくそのまま長々と雑談に興じる。そんなイダは冒頭の問いに対してイエスと答えているも同然だ。しかし、観客の関心もまた、見えない血から雑談の内容へとすぐさま移っていくだろう。少なくとも私はそうだった。見えない血を気にし続けることは難しい。

[撮影:木村恵美子]

[撮影:木村恵美子]

『グーグス・ダーダ』の世界は分厚く高い二重の壁とその間に広がる砂漠によってナカとソトに分断されている。かつて落ちた隕石によってソトの土壌とそこに住む人間が「汚染」されてしまったというのがその理由らしい。ソトの人間はナカの人間によってランク付けされ、居住地域を指定されるなどの管理を受けている。その一端を担い「清掃」にも携わる仮国境警備隊のイダとエダモトは、一方でソトの住人である「彼」(松森モヘー)が壁の周辺をうろつくことは「できるだけのことはしてあげよ」と黙認している。「彼」は砂漠を越えようとする人たちのために水を置いて回りながら、そこを通る人々が遺していった「忘れ物」を回収しているようだ。「彼」と暮らす「彼女」(雪深山福子)はもともとはナカの住人なのだが、そのことを隠して塾の講師として働いている。その教え子のスー(中島有紀乃)は幼馴染のミカド(上野哲太郎)がテロ組織に関わろうとしているのではないかと疑うのだが──。

[撮影:木村恵美子]

[撮影:木村恵美子]

[撮影:木村恵美子]

[撮影:木村恵美子]

一方、ナカの人々。エダモトの妹・ユキ(小嶋直子)はソトから養子を迎え育てている。しかし、その養子であるヲトメ(若武佑華)はエダモトのところに入り浸り、どうやらソトへの思いを募らせているらしい。ヲトメの友人・ユー(渚まな美)はソトからの移民2世で、両親はソトの子供をナカの人々へと斡旋する仕事をしている。ヲトメの養子縁組もユーの両親の仲介で実現したものだ。ユキの従兄弟でありイダの妹でもあるカヤ(川村瑞樹)は兄夫婦の不妊治療に端を発するトラブルに巻き込まれつつ、友人である「彼女」のソトでの暮らしを案じている。

やがてナカへのオリンピックの誘致が決まると状況は急激に悪化しはじめ、なんとかやってきたそれぞれの暮らしも綻んでいく。ソトからの移民は排斥され、抵抗するものは容赦なく排除されていく。ユーの両親はデモで捕まり、ヲトメもまたユキとともに暮らすことはもはやできない。テロが頻発し、ミカドと「彼」は帰らぬ人となる。かけがえのないはずの命はいくらでも代わりがあるものとして扱われていく。そして拡散する陰謀論、あるいは真実。陰謀論と歴史の改竄は見分けがたく、描かれる物語はあまりに現実に近しい。

[撮影:木村恵美子]

[撮影:木村恵美子]

[撮影:木村恵美子]

[撮影:木村恵美子]

タイトルはドイツ語で「いないいないばあ」を意味する言葉だ。見えないことにし続けたものは、いつか歪なかたちでその姿を現わすことになるだろう。だが一方で、この物語世界においては、血さえ流れなければナカとソトの人間の区別はつかないという点も忘れてはならない。このことは、分断が暴力を生み出しているのではなく、流される血こそが、いや、血を流させる暴力こそがナカとソトとの分断を生み出しているのだということをも暗示してはいないだろうか。そういえば、同じ施設で育ったヲトメとスーの運命がナカとソトへと分かたれることになったのも、ヲトメの行為によるスーの流血が原因だった。

悪い方へ悪い方へと転がり続ける物語は、どんな解決も結末らしい結末も与えられないまま唐突に終わりを迎える。だがそれは世界の終わりではない。物語の冒頭を繰り返すように人々が行き交うなか「なにかが落ちてくる」最後の場面は、暴力と分断の終わりなき連鎖を改めて観客に突きつける。「その一発で、全部おしまいになればよかった。だけど、なにも変わらない。誰も気づかない。わたしたちは、ずっとずっと、ここにいる。多分、永遠に」。

[撮影:木村恵美子]

[撮影:木村恵美子]

[撮影:木村恵美子]

[撮影:木村恵美子]

[撮影:木村恵美子]

[撮影:木村恵美子]

果てとチークの前作『くらいところからくるばけものはあかるくてみえない』の戯曲は第68回岸田國士戯曲賞最終候補作品に選出されている(受賞作は2024年3月1日[金]に決定)。それに伴い2月13日(火)23:59まで上演映像も無料公開中。今後の公演としては8月に『はやくぜんぶおわってしまえ』(第29回劇作家協会新人戯曲賞最終候補作品)再演、11月に『害悪』(令和元年度北海道戯曲賞最終候補作品)再再演、そして2025年1月に『はやくぜんぶおわってしまえ』の続編となる新作『きみはともだち』が予告されている。

果てとチーク:https://hatetocheek.wixsite.com/hatetocheek

『くらいところからくるばけものはあかるくてみえない』上演映像(2月13日[火]23:59までの配信):https://youtu.be/BsIj73v-1mM

関連レビュー

果てとチーク『そこまで息が続かない』|山﨑健太:artscapeレビュー(2023年12月01日号)

果てとチーク『くらいところからくるばけものはあかるくてみえない』|山﨑健太:artscapeレビュー(2023年09月15日号)

果てとチーク『はやくぜんぶおわってしまえ』|山﨑健太:artscapeレビュー(2023年02月01日号)

2023/12/16(金)(山﨑健太)

国立人類学博物館、フメックス美術館、ソウマヤ美術館

[メキシコ、メキシコシティ]

久しぶりぶりの海外旅行は初訪問のメキシコと、ついでに32年ぶりに寄るロサンゼルス(LA)。なぜメキシコかというと、まだ行ったことがなくて死ぬまでに訪れたい国のひとつだから。特に息子がメキシコを舞台にしたピクサーのアニメ「リメンバー・ミー」を見て気に入っていたし、ぼくも壁画運動に関心をもっていたし。今回は取材でも視察でもなく私的な家族旅行なので、見る場所も時間も限られていたためあまり深堀りはしていない。まあいつものことだが。

LA経由でメキシコシティに到着し、翌朝さっそく訪れたのが国立人類学博物館。噴水のある広い中庭を20を超す展示室が囲むメキシコ最大のミュージアムで、スペインに征服される16世紀以前の古代文明の遺物の多くが収められているという。ところが、入館しても館内マップがないので途方に暮れる。最近は紙ではなくネットで調べろということなのか。後でわかったことだが、メキシコのミュージアムはおおむねマップや展示情報などの紙媒体を用意していないのだ。仕方なく、片っ端から展示室を見ていく。

紀元前1200年ごろからメキシコ湾岸に興った、巨大な頭部だけの石像で知られるオルメカ文明をはじめ、現在のメキシコシティ近郊に栄えたテオティワカン文明、紀元前後にメキシコ南東部で盛衰を繰り返したマヤ文明、そして15世紀に中央高地で繁栄し、16世紀にはスペインに滅ぼされたアステカ文明などの石像、レリーフ、工芸品がうんざりするほど並んでいる。興味深いのは、これらの文明が時期的にも場所的にもあまり重なっておらず、線的に連続していないこと。その割に建築も彫刻も大雑把に見れば似たり寄ったりだし、モチーフもケツァルコアトルという鳥をはじめ、ジャガー、ヘビ、頭蓋骨とほぼ共通しているので、やはり文化的にはつながっていたのだろう。現在日本を巡回中の「古代メキシコ」展にもここから多くのコレクションが貸し出されているが、そんなことは微塵も感じさせないほど充実した展示だった。

国立人類学博物館中庭 [筆者撮影]

国立人類学博物館展示風景 [筆者撮影]

Uberで高級住宅地のヌエボポランコにあるフメックス美術館へ。ここは食品会社を経営する実業家が集めた現代美術コレクションを公開する私設の美術館で、ギザギザ屋根の建物はデイヴィッド・チッパーフィールドの設計。欧米の現代美術を中心に、3分の1くらいはメキシコのアーティストの作品を混ぜている。前庭には人工的に滝が流れているが、これはオラファー・エリアソンのインスタレーション。

フメックス美術館 手前はオラファー・エリアソンの作品 [筆者撮影]

その隣にはなんと形容したらいいのか、中央がすぼんだ銀色のスツールか金床みたいな建築が建っていて、これがソウマヤ美術館。実業家カルロス・スリムのコレクションを公開するために建てられたもので、ソウマヤとはカルロスの亡き妻の名前だそうだ。設計はメキシコの建築家フェルナンド・ロメロ。その外観とは裏腹に、展示は植民地時代から近代までのメキシコ美術および近世・近代のヨーロッパ美術と、オーソドックスな品揃えだ。両館とも裕福な実業家のコレクションを公開するもので、どちらも入場無料というのがありがたい。

ソウマヤ美術館 [筆者撮影]

ソウマヤ美術館 展示室 [筆者撮影]

国立人類学博物館(Museo Nacional de Antropología):https://www.mna.inah.gob.mx/

フメックス美術館(Museo Jumex):https://www.fundacionjumex.org/en

ソウマヤ美術館(Museo Soumaya):http://www.museosoumaya.org/

2023/12/19(火)(村田真)

バスコンセロス図書館、テオティワカン、ルフィーノ・タマヨ美術館、近代美術館

メキシコシティおよび近郊のポイントを手っ取り早く回るため、観光ツアーに乗る。まずは市の中心のメトロポリタン・カテドラル近辺の古代遺跡を見学。メキシコシティはかつてアステカの首都だったテノチティトランの廃墟の上に築かれた街なのだ。その周辺の古い建物が波打つように歪んでいるのは、テノチティトランが湖上に築かれた街で、スペイン人が湖を埋め立てた上に現在の都市をつくったため建物の自重で沈下しているのだという。

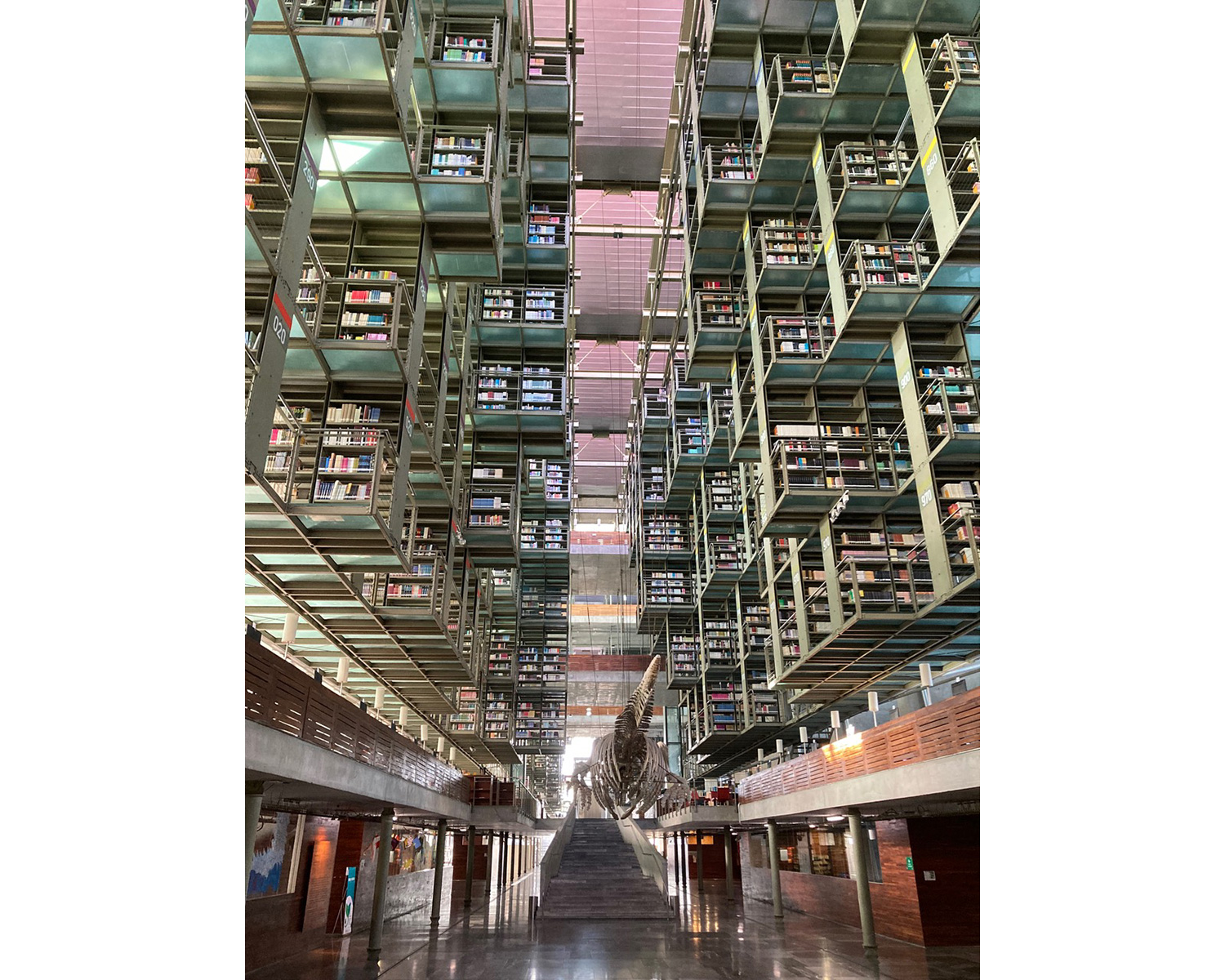

シティの北西部ブエナビスタ地区にあるバスコンセロス図書館へ。ここは見たかったポイントのひとつ。アルベルト・カラチの設計で2006年に開館したこの図書館は、日本でしばしば「空中図書館」と紹介されるように、壁がほとんどなく、梁や柱は鉄骨、床は擦りガラス、地下1階、地上3階の中央が吹き抜けで、上階に行くほど床と書棚が張り出してくるという構造なのだ。だから何十万冊もの本が向こうまで見通せ、全体が宙に浮いているような印象を受ける。その吹き抜けには鯨の骨格剥製が浮いているが、これはガブリエル・オロスコの作品。

バスコンセロス図書館 [筆者撮影]

残念なのは利用者がほとんどおらず、閑散としていること。聞くところによると、ここはメキシコでいちばん利用者の多い図書館らしいが、クリスマス休暇に入ったせいだろうか。そういえば街に本屋も少なく、メキシコ人はあまり本を読まないのかもしれない。そもそも館名になったホセ・バスコンセロスは、20世紀初めに文部大臣を務めた思想家で、1920年代のメキシコ革命の際に識字率を上げるため、図書館を整備し出版業を促進した。ほかにも芸術活動の支援にも力を入れ、そのひとつが壁画運動だったという。字を読めない人のために、壁画で自国の歴史や革命の意義を伝えようとしたのだ。メキシコ壁画運動というと、ホセ・クレメンテ・オロスコ、ディエゴ・リベラ、ダビッド・アルファロ・シケイロスの3巨匠が知られるが、彼らに場所(公共の壁)を提供したバスコンセロスがいなければ、壁画運動はどこまで実現したかわからない。

さらに北西へ車を1時間ほど走らせると、テオティワカンに到着。ここは巨大な遺跡で、南北5キロにわたり「死者の大通り」が貫き、その途中に太陽のピラミッド、突き当たりに月のピラミッドがそびえ立つ。不思議なのは、エジプトとはなんの交流もなかったはずなのに、紀元前後に天体観測に基づいて似たような巨大ピラミッドを築いたこと。文明・文化のシンクロニシティ(共時性)というほかない。異なるのはエジプトのピラミッドが綺麗な四角錐をなすのに対し、メキシコのそれは上が切り取られた台形(四角錐台)をしていること。この天辺の平らな場所には木造の神殿が建てられていたのではないかともいわれている。なるほど、植物素材の構築物だったら朽ちて残らないからな。同様に建造物の表面は赤く彩色されていたそうだが、現在ではほとんどその面影がない。もっとも現在の姿は後代に復元したもので、オリジナルは下層部にわずかに残るだけだという。

テオティワカン 太陽のピラミッド [筆者撮影]

テオティワカンの壁画 [筆者撮影]

シティに戻って、チャプルテペック公園内のルフィーノ・タマヨ美術館と近代美術館へ。タマヨ美術館はタマヨの作品を常設展示してるのかと思ったら、現代美術の企画展2本をやっていた。そのうち、世界各地で同じ曲を演奏してマルチスクリーンでシンクロさせるというラグナル・キャルタンソンの映像インスタレーションは、2017年のヨコハマトリエンナーレでも紹介されていた。展示室で5〜6人の男性に同じ曲を延々と演奏させていたり、おもしろいアーティストだ。そこから歩いて数分の近代美術館へ。フリーダ・カーロの代表作《2人のフリーダ》もあったが、閉館30分前だったので慌ただしく館内を一周して終わり。現代美術の振興に力を入れていることは伝わってきた。

ルフィーノ・タマヨ美術館 ラグナル・キャルタンソンの作品 [筆者撮影]

バスコンセロス図書館(Biblioteca Vasconcelos):https://bibliotecavasconcelos.gob.mx/

ルフィーノ・タマヨ美術館(Museo Tamayo):https://www.museotamayo.org/

近代美術館(Museo de Arte Modern):https://mam.inba.gob.mx/

2023/12/20(水)(村田真)

![DNP Museum Information Japanartscape[アートスケープ] since 1995 Run by DNP Art Communications](/archive/common/image/head_logo_sp.gif)