artscapeレビュー

高嶋慈のレビュー/プレビュー

現実のたてる音/パレ・ド・キョート

会期:2015/11/07~2015/11/23

ARTZONE[京都府]

「音」に関する展覧会/ミュージシャン、DJ、アーティストによる一日限りのイベントの二本立て企画。筆者は展覧会のみ実見したので、本レビューでは、長谷川新の企画による若手作家8名のグループ展「現実のたてる音」を取り上げる。

「現実のたてる音」という展覧会タイトルが冠された中、「現実」つまり現在の政治的・社会的状況に最も鋭敏に反応していたのが、百瀬文の映像作品《レッスン(ジャパニーズ)》。仮設小屋の中のスクリーンに、手話と日本語学習が混ざった教材ビデオのような映像が流されている。貼りついたような笑顔で、「これはわたしの血ではありません」「これはわたしの犬ではありません」「それはわたしたちの血ではありません」といった例文を淡々と反復し続ける女性。画面の下部には、ふりがな付きの日本語の一文とともに、ローマ字表記の発音と英訳が付けられており、「日本語学習者のための(架空の)教材ビデオ」を装っている。だが、手話のように見えるジェスチャーは実はデタラメであるとわかり、映像内の身振りと音声が伝える意味内容が次第に乖離し始めていく。その乖離はさらに、映像内の女性の表情と音声の間にも広がり、発話主体が曖昧化/複数化されていく。例文と(デタラメの)手話を機械的に反復する女性は終始、仮面のような表情を崩さないが、音声は別録りされたものがかぶせられ、喜怒哀楽を含んだものへと変化していくのだ。すすり泣きのような声で発せられる、「これはわたしたちの血ではありません」。あるいは、冷酷な含み笑いとともに告げられる、「これはあなたの血ではありません」。ここでは、血=民族と言語をめぐって、強制・抑圧された者たちの嘆きや悲痛と、強制・抑圧の暴力を行使する者たちの冷酷さや欺瞞とが、仮面的な表情の向こう側で、「声」の抑揚の変化によって絶えず入れ替わる交替劇が演じられている。「日本語」の学習が強制的に要請される場面、それはかつては植民地支配のプロセスの一貫であったとともに、近い将来、移民の滞在・就労規制に関する制度化の可能性を想起させる。ここで百瀬のとる戦略が残酷にして秀逸なのは、「日本語学習の教材ビデオ」の「正しい」文法を模倣しつつ、「これはわたしの血ではない=わたしは異なる民族、外国人である」ことそれ自体を行為遂行的に発話させることで、仮面の背後に存在する「国民と民族と言語の一致」という抑圧的な作用の根深さを露呈させているからだ。

2015/11/22(日)(高嶋慈)

学園前アートウィーク2015

会期:2015/11/07~2015/11/15

大和文華館文華ホール、帝塚山大学18号館、学園前ホール ラウンジ(奈良市西部会館3階)、淺沼記念館、中村家住宅、GALLERY GM-1[奈良県]

関西屈指の高級住宅街と言われる奈良市内の学園前エリアで、初開催となる地域型アートイベント。学園前は、戦後、郊外型ベッドタウンとして宅地開発され、地域名の由来ともなった帝塚山大学や東洋美術のコレクションで知られる大和文華館のある文教地区である。会場ボランティアは地元の年配の人が多く、地域が受け入れようとしている姿勢を感じた。現代アートをツーリズムと結び付け、「地域活性化」を目指す地域型アートイベントはすでに各地で乱立・飽和状態だが、高齢化・過疎化は山間・農村部だけの問題ではなく、都市沿線部の住宅地でも(潜在的に)進行している。その意味では、今後、同様の郊外ニュータウンでのアートイベントの先駆例となっていくかもしれない。

この種のアートイベントでは、「地域の魅力の再発見」がまずもって至上命令とされるが、本イベントでは、1909年に建設された奈良ホテルのラウンジの一部を移築した大和文華館文華ホール、企業家の邸宅で茶室や庭もある淺沼記念館といったゴージャスな空間と、木造の空き家や大学校舎を組み合わせ、コンパクトながらこの地域の性質がよく分かるような会場がセレクトされていた。大和文華館文華ホールでは、荒々しく飛び散る墨の飛沫に仮託したエネルギー/繊細な筆致の細密描写、俯瞰/微視的な描き込みを共存させながら東北の風景を描く三瀬夏之介の巨大な屏風作品が存在感を放っていた。また、淺沼記念館では、ダイニングのテーブルクロスの刺繍と同じ模様を、ワイングラスの内部に施すことで、グラスの水面に模様が映りこんでいるかのような繊細なインスタレーションを展開した森末由美子の作品が光っていた。

また、地域性や展示空間への言及とは無関係に強い印象を残したのが、稲垣智子の映像インスタレーション作品《GHOST》である。4面に投影された映像では、それぞれ、黒いジャケットを着た男性の手と情熱的に抱き合う/激しくもみ合う/泣いているのを慰められる/優しく抱き合う女性の姿が映し出される。屏風状のスクリーンは、片側が鏡面になっているため、恋人と抱擁する女性たちの半身は、左右対称に分裂し、あるいは二頭の怪物に変化したかのような不気味な様相を呈してくる。そうした不気味さや不穏感は、男性の頭部が見えないことでより増幅され、戦慄的なラストへと収束する。愛撫してくれる、強引に迫ってくる、慰めてくれる男性たちは、実は女性の一人芝居であり、自らの片腕をジャケットの袖に通して、男性の「手」を演じていたのだ。しかし女性たちは、ハンガーに吊るされた空っぽのジャケットに気づくことなく、包まれるように一体化してしまう。稲垣の作品は常に、多幸感と暴力性という二面性でもって見る者を突き刺すが、《GHOST》では、「ロマンティックな恋愛」「抱きしめたり慰めてくれる男性」という幻影を自らつくり上げ、その虚構の回路の中に取り込まれていく恐怖が、目覚めなければ幸福な夢として描き出されている。それは、女性を消費主体として生産される少女漫画や恋愛ドラマにおいては、男性は「不在」であり、自己の願望的な分身の投影にすぎないということ、そのナルシスティックな幻想の回路を、虚実の狭間を曖昧に融解させる鏡という装置を用いて提示した、巧みなインスタレーションだった。

稲垣智子《GHOST》 撮影:増田好郎

2015/11/15(日)(高嶋慈)

死の劇場─カントルへのオマージュ

会期:2015/10/10~2015/11/15

京都市立芸術大学ギャラリー@KCUA[京都府]

20世紀ポーランドを代表する演劇家・美術家のタデウシュ・カントルの生誕100周年を記念して開催されたオマージュ展。身体的パフォーマンスをベースとしたポーランドと日本の作家7名1組が参加した。

会場に入って圧巻なのは、ギャラリー空間の中に劇場が出現したかのような会場構成である。手がけたのは、若手建築家の松島潤平。ガラスの格子窓で三方を区切られた「舞台」上には一脚の椅子が置かれ、反対側には階段状の観客席。そしてこの舞台装置、ギャラリーの壁、壁際に置かれた植木鉢や車輪は、下半分を真っ黒に塗られている。枯死したような木、打ち捨てられたオブジェ、「死と破壊、暴力の痕跡」を濃厚に感じさせる、まさに「死の劇場」を体現するかのような空間だ。周囲を取り囲むように配されたパフォーマンスの記録映像は、痛みや喪失、暴力の記憶を扱ったものが多い。例えば、「舞台」奥のスクリーンに展示されたヨアンナ・ライコフスカの《父は決してこんな風に私を触らなかった》。強制収容所への移送を逃れるための過酷な潜伏体験など、現実の過酷さから身を守るために「感覚の麻痺」をみずから編み出した父親と、肌を触れ合ってコミュニケーションの回復を行なおうとする作家とが、互いの存在を確かめ合うように顔の輪郭をなぞる行為が映し出される。また、アルトゥル・ジミェフスキの《80064》は、アウシュビッツ強制収容所からの生還者の老人にインタビューし、腕の入れ墨の番号を見せてもらい、消えかけた番号を彫り直して「修復」することを申し出て、押し問答になるまでのドキュメンタリーである。

これらの作品は、戦争中にポーランドが受けた深い傷の記憶に言及するものだが、一方で、日本側の出品作家、例えば丹羽良徳の《デモ行進を逆走する》《首相官邸前から富士山頂までデモ行進する》は、劇場という既存の制度の外に出て、街頭など公共空間でのパフォーマンスを行なったカントルの批判精神を受け継ぐものとして召喚されている。丹羽は、「デモの逆走」「登山者の列に混じって一人だけデモを行なう」といった集団性から外れる意志表示を行なうことで、「デモ」を規定する集団性や均質化の圧力からの逃走線をひくことを試みる。

それにしても、モニターでの展示映像が多いため、舞台空間のがらんとした不在感を強く感じてしまう。いや、生身の俳優が不在なのではなく、むしろここでは「舞台」と「客席」とその周囲をうろうろと歩き回る観客自身が、「作品と社会に対峙し、考えること」を遂行(パフォーム)する主体として要請されているのだ。

会場風景/左:ヨアンナ・ライコフスカ《父は決してこんな風に私を触らなかった》(中央)

撮影:来田猛(左右とも)

2015/11/14(土)(高嶋慈)

カンパニー マリー・シュイナール『春の祭典』『アンリ・ミショーのムーヴマン』

会期:2015/11/07

金沢市文化ホール[石川県]

『春の祭典』は、本来は「春の季節の復活の儀式のために、生贄となる少女」の物語をベースとしたバレエ音楽だが、シュイナール版では、上半身裸の男女10名のダンサーによって踊られるものの、むしろ男女の身体的性差が限りなく消去され、ジェンダーレスでニュートラルな身体に見えたことが新鮮だった。また、角のような突起を身体のあちこちに装着したダンサーたちは針葉樹や爪を生やした動物のように見え、性差だけでなく人間と植物、動物の境界を侵犯していく。あるいは、それらを牛の二本角や性器に見立てることで、野蛮にして洗練された官能性が際立つ。

個人的には、『アンリ・ミショーのムーヴマン』により強い興奮を覚えた。これは、ミショーの詩画集《ムーヴマン》を参照し、インクの飛沫のようなプリミティブな人間の形象のような謎めいた線の軌跡を、ダンサーの身体で立体的に表現するダンス作品。アイデアはシンプルな一本勝負だが、動きや組み合わせのバラエティと、それを可能にするダンサーの高い身体能力で魅せる。背景のスクリーンには、不定形で抽象的なかたちが「お題」のように映し出され、その前で始めはダンサーがひとりずつ、制止のポーズを決め、あるいは全身を激しく振動させ、ときに顔の表情も大きく歪ませながら、次々と「かたち」をトレースしていく。複雑なかたちになると2、3人で組んで表現し、遂には全員でユニゾン。後半では、ミショーのテクストを音読する声が流れ、激しいストロボの明滅のなか、視認できないほどの高速で切り替わる映像とともに、ダンサーの身体が激しく躍動する。もはや、「かたちを正確に表現する」という課題の遂行よりも、蓄積されたエネルギーを全身で放出しているようにしか見えない。音、光、運動が渾然となって脳髄に叩き込まれるような興奮のなかで感じたのは、「かたちの忠実なトレース」であったものがダンスそれ自体の自律した運動へと至っていること、そしてダンサーの身体を媒介することで、紙に定着された「かたち」たちがそれぞれ固有の感情を持っているという再発見だった。

2015/11/07(土)(高嶋慈)

パラモデル展:パラ基準と変調

会期:2015/10/31~2016/03/13

下山芸術の森 発電所美術館[富山県]

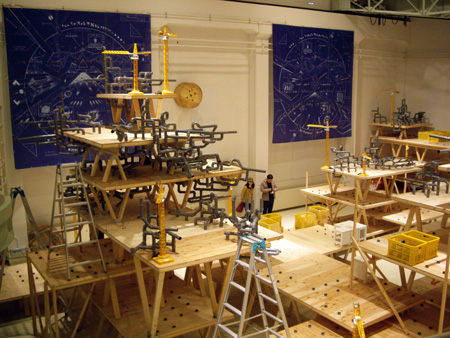

「基準」と「変調」というタイトルの示唆的な2つの言葉は、パラモデルの作品、とりわけ無限に生成・増殖していくワーク・イン・プログレスとしてのインスタレーション作品の特質をよく表わしている。「基準」は、グレーの塩ビパイプや鉄道模型のプラレールといった基本ユニット、すなわち規格化された工業製品、分節化された単位を接続することで、全方位に無限に拡張・増殖可能であることを指す。一方、「変調」は、仮設的なインスタレーションの宿命としての場への依存、すなわち場が「変数」として関与することを示唆する。「変調」をもたらす現実の場、それは物理的な展示空間の尺度や制約に加え、場所のもつ歴史的・社会的コンテクストも含んでいる。2013年の銀座のメゾンエルメスでの個展では、レンゾ・ピアノが設計した建築物のガラスブロックのモジュール性やグリッド構造が反復され、あるいはブルーノ・タウトの描いた理想都市の構想が参照されていた。今回の個展では、約10mの天井高という空間的なスケールの大きさに加えて、大正時代に建設された元「発電所」という場所の来歴も大きく関わってくる。

接合と増殖を繰り返し、縦横無尽に伸びるパイプラインは、都市や産業の基盤を支える地下構造やインフラ、その無限に拡張していく欲望を可視化する。作業台、壁、床、天井に寄生するプラレールは、限りなく分岐・拡張していく鉄道網を繰り広げながら、玩具の模型やフィギュアの併用とともに工業地帯/山脈/農地を切り分け、大地を俯瞰的に描いていく。所々に添えられたクレーンやトラックの玩具に加え、設営道具や素材の入った箱、脚立や作業用の足場もむき出しに置かれているため、原理的に「完成形」がなく、生成途上にあることが強く印象づけられる。つまりここでは、近代化を支えた発電所跡という、産業や都市のかつての基盤の中に、都市構造やインフラが可視化され、巨大な生成プラントが出現し、入れ子状になっているのだ。分岐と接続を繰り返しながら多方向に伸び広がっていく自己増殖的な運動、そこには物理的な起点や中心はない代わりに、「近代産業化を支えた場所」という意味レベルでの求心性が働いている。

だが、無限に生成・増殖・拡張することへの欲望がはらむ制御不可能さ、ユートピアの抱える闇を、既に私たちは知ってしまっている。であるならば、会期中も公開制作を続けるパラモデルには、場所のコンテクストに「寄生」しつつ、それを内部から食い破る様を見せてほしい。それが、アートに可能な力のひとつであるだろう。

会場風景

2015/11/07(土)(高嶋慈)

![DNP Museum Information Japanartscape[アートスケープ] since 1995 Run by DNP Art Communications](/archive/common/image/head_logo_sp.gif)