artscapeレビュー

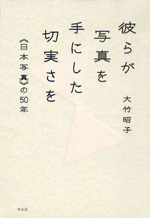

大竹昭子『彼らが写真を手にした切実さを 《日本写真》の50年』

2011年07月15日号

発行所:平凡社

発行日:2011年6月20日

大竹昭子を写真の世界に引きずり込んだのはどうやら僕だったらしい。大竹が写真について最初に本格的に取り組んだのは、のちに『眼の狩人──戦後写真家たちが描いた軌跡』(新潮社、1994)にまとめられる写真家インタビューを『藝術新潮』に連載したことだったのだが、たしかに彼女を同誌編集部に紹介したのは僕だった。本書『彼らが写真を手にした切実さを 《日本写真》の50年』の刊行記念のトークイベント(青山ブックセンター本店、6月22日)で大竹に指摘されて、なぜそれまでまったく写真論など書いていなかった彼女を推薦したのかについて記憶を辿ってみたのだが、どうもうまく思い出せない。ともかくその選択は結果的に大当たりだったわけで、大竹はその後も日本の写真表現の現場をフォローし続け、本書の執筆にまで至った。ほぼ同世代の書き手として、僕は彼女の写真についての見方に信頼を寄せている。ごく稀に意見が分かれることがあるのだが、ネガティブに反応するつもりはなく、それはそれで教えられることが多い。

本書は大きく二部に分かれ、第一部では『眼の狩人』に収録された文章から森山大道、中平卓馬、荒木経惟、篠山紀信が取りあげられている。そして第二部では「新しい潮流の出現」として、1990年代以降に登場してきた佐内正史、藤代冥砂、長島有里枝、蜷川実花、大橋仁についてのインタビュー評論が並ぶ。こちらは『真夜中』に2008~2009年に連載した記事に加筆したものだ。さらに補論として、書き下ろしのホンマタカシ論「写真と現代美術のあいだ」「《日本写真》について考える」「中平卓馬の写真家覚悟」といった文章が付け加えられている。

全体を通して浮かび上がってくるのは、これらの写真家たちが1960年代以来半世紀にわたってつくり上げてきた《日本写真》とは何なのかという問いかけだ。このことについては、まだ完全に答えが出ているわけではない。だが、大竹が提起した「生命とマシンと外界とが三つどもえになった写真の現場」において、「感情や無意識の領域をもかかえ込んだ、混沌とした人間のありようそのものとむきあおうとする意志」を貫き通していこうとする写真家たちの営みを《日本写真》と呼ぶことについては、僕もまったく異存はない。これから先、《日本写真》のあり方をもっと細やかに確認し、検討していく試みが必要になってくるはずで、僕自身もそのことについて本気で考えていかなければならない時期がきているのではないかと感じている。

2011/06/22(水)(飯沢耕太郎)

![DNP Museum Information Japanartscape[アートスケープ] since 1995 Run by DNP Art Communications](/archive/common/image/head_logo_sp.gif)