artscapeレビュー

美術に関するレビュー/プレビュー

物質と彫刻──近代のアポリアと形見なるもの

会期:2013/04/02~2013/04/21

東京藝術大学大学美術館陳列館[東京都]

藝大彫刻科主催の企画展。1997年に始まり今回8回目というから、約2年にいちど開いてきたわけだ。まず入って右の部屋には、角田優の放射線を感知して視覚化する装置が置いてある。この装置自体を彫刻と見るか、宙を行き交う放射線を彫刻行為ととらえるか、視覚化された放射線を彫刻とするか。なーんて考えながらしばらく見ていたが、なんの変化もなかったので放射線は検出されなかったようだ。故障してたのかも。福島にもっていけばもう少し活躍するかもしれない。宮原嵩広の《リキッド・ストーン》は、表面に透明樹脂を塗った4枚の正方形の大理石を床に並べたもの。台座のようでもあるが、床に置いた額縁絵画にも見えなくはない。そのうちの2枚は中央に穴が開き、乳白色のシリコンが満ちたり引いたりしている。これはちょっと揺さぶられるなあ。森靖による木彫のサンタクロースみたいなおっさん像もすごい。よく見るとヒゲの下から巨大なペニスが生え、突き上げた両親指は乳房になり、脚は4本も生えている(これは安定を保つため?)。こういう陽気でキッチュでグロテスクな彫刻ってあまり見ないなあ。オイルの匂いが漂う2階には袴田京太朗による「複製」シリーズが並んでいる。これはバットや布袋さまの置物をいくつかに分割し、欠けた部分に色鮮やかなアクリル板を補って再生したもの。つまりクローンのように同じようなもの(材質は違う)を増やしてるわけだ。遺伝子再生にまで思いが飛ぶ。いちばん奥の部屋には匂いの発生源である原口典之のオイルプールがドーンと置かれている。表面が一分の狂いもなく水平を保ち、圧倒的迫力。もう何度も見ているのにあらためて感心してしまう。同展はタイトルともどもこの作品のために企画されたといっても過言ではないだろう。

2013/04/03(水)(村田真)

型絵染 三代澤本寿 展「民藝とともに──暮らしによりそう色と形」

会期:2013/01/24~2013/04/02

神戸ファッション美術館[兵庫県]

長野県松本市生まれの染織工芸家・三代澤本寿(1909-2002)。型絵染の人間国宝として知られる芹沢銈介との出会いにより型絵染の道を志し、民藝思想にふれて柳宗悦とも親交を深め、松本の民藝運動を牽引した人でもあるのだが、3年前に松本市美術館でその展覧会が開催されるまでは地元でも知る人ぞ知る存在だったという。関西では初めてまとまった数の三代澤の仕事が紹介される機会となった今展には、屏風やパネル、帯地や着物といった、初期から晩年までの作品と、取材を兼ねた海外旅行で三代澤が収集した染織品などが展示された。作品のモチーフは、日本の伝統的な文様や抽象パターン、動植物、風物などをモチーフにした可愛らしいものまでさまざま。そのなかでもキリスト教の成句(文字)を文様的に配した《モサラベ》というシリーズや、《カンタータ》《パラードA》など音楽をタイトルにした抽象的なイメージの作品群はとくに魅力的だった。ダイナミックでリズミカルな画面の構図、絵柄、色彩など、それらどれもがこの作家独自のセンスと技術力を感じさせる。クラシック音楽にも造詣が深く、歴史好きで、頻繁に出かけた旅行では旅先の歴史的背景を調べるのも楽しみだったという三代澤。表現力豊かな作品から彼の体感したものを追体験するような心地よい興奮を覚え、これまで三代澤についてあまり知識がなかった私もすっかりファンになってしまった。

2013/04/02(火)(酒井千穂)

つくることが生きること東京展

会期:2013/03/09~2013/03/31

3331 Arts Chiyodaメインギャラリー[東京都]

大規模な自然災害からの復興支援活動をサポートしている「わわプロジェクト」による展覧会。東日本大震災からの現在進行形の復興に焦点を当てている点は、昨年に同会場で催された展覧会と変わらない。異なっていたのは、それらを3.11以前の復興の歴史に位置づけようとしていた点だ。

本展の最大の見どころは、阪神・淡路大震災と新潟中越地震、そして東日本大震災からの復興活動を時系列でまとめた年表にある。つまり、1995年から2004年を経て2011年にいたるまでの16年間、全国各地で展開してきた復興支援活動を一挙に視覚化したのである。むろん、それらの詳細な内実を年表から伺い知ることは叶わない。けれども、年表に記された文字の羅列と集合からは、復興に注がれた人々の熱意がまざまざと感じられた。

とはいえその一方で、時間の経過とともに復興支援活動が減少していく様子が一目瞭然だったことも事実だ。何も記述されない空白が復興の実現を意味していることは間違いない。ただ、その空白の先に新たな自然災害が必ず発生していることを考えれば、そもそも何をもって「復興」とするのか、その定義について再考せざるをえない。

年表から理解できるのは、1995年以来、この国は自然災害が周期的に発生しているという厳然たる事実である。だとすれば、近い将来、新たな自然災害が発生することは避け難いと考えるのが論理的な必然だろう。このような「震災間の時代」において、「復興」とはある特定の自然災害によって破壊された文化的な生活の回復や精神的な辛苦の治癒を明示しているだけでなく、それと同時に、私たちが無根拠に内面化してしまっている自然災害とは無縁の都市生活というイデオロギーの見直しを暗示しているのではないか。アートの創造性や想像力を前者の「復興」に活用するアートプロジェクトは数多い。けれども、それ以上に重要なのは、創造性や想像力によって後者の「復興」を再検証しながら震災と震災のあいだを生き抜く持続的な身ぶりと知恵を練り上げるアートではないだろうか。

2013/03/31(日)(福住廉)

パラモデル「パラの模型/ぼくらの空中楼閣」

会期:2013/02/16~2013/05/06

メゾンエルメス8階フォーラム[東京都]

メゾンエルメスのパラモデル展「バラの模型/ぼくらの空中楼閣」を見る。今回は、カラフルな鉄道模型のキットを使う、いつもとは違うタイプの作品を展開していた。レンゾ・ピアノのシステマティックな建築を意識し、天井からキュービックなヴォリュームを反復したインスタレーションを吊る。さらに水晶宮やタウトの「都市の冠」を参照した作品も制作していた(イ・ブルもこれらの建築を意識した作品をやっていたが)。

2013/03/31(日)(五十嵐太郎)

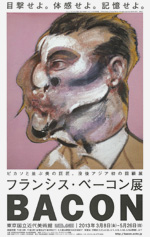

フランシス・ベーコン展

会期:2013/03/08~2013/05/26

東京国立近代美術館[東京都]

東京国立近代美術館のベーコン展は、まさに実物を見るべき絵だった。多くの絵画が共通したサイズやプロポーション、あるいは額縁をもち、また作家の意向によって鑑賞者と距離をとるべくガラスをはめているからだ。こうした感覚は書籍やコンピュータではわからない。ベーコンの作品は、一点透視の空間とアクソノメトリックの混在(彼はインテリアデザインの仕事もしていた)、違う画法の共存、異なる身体の接合が指摘できるだろう。独特の色味のなかで、異世界のレイヤーが重なり、ときには衝突する。またデッサンが巧くないがゆえの写真のコラージュ的な技法が、平坦なキャンバスに異なる空間を出現させる。今回、土方巽とウイリアム・フォーサイスのパフォーマンス映像が参考作品としても紹介されていた。前者はどろどろとした情念を身体化し、後者はペーター・ヴェルツと組んで、ベーコンの手法を理知的に分析し、絶筆の痕跡をトレースするもの。なお、ヴェルツ+フォーサイスは、サミュエル・ベケットをモチーフにした作品で、あいちトリエンナーレに参加する。ところで、ミラン・クンデラのベーコン論は、「乱暴な手つき」で埋もれたモデルの自我をむきだしにすると指摘しつつ(漫画の『ホムンクルス』を思い出した)、彼の空想画廊の中でベーコンとベケットは一組のカップルになっていたという。いずれの人物もアイルランド生まれであり、ともにヴェルツ+フォーサイスが参照しているのは興味深い。

2013/03/31(日)(五十嵐太郎)

![DNP Museum Information Japanartscape[アートスケープ] since 1995 Run by DNP Art Communications](/archive/common/image/head_logo_sp.gif)