artscapeレビュー

美術に関するレビュー/プレビュー

Under35

会期:2013/03/22~2013/04/14

BankART Studio NYK[神奈川県]

35歳以下の若手アーティストを紹介する「U35」シリーズ、今回はアーティストとギャラリー(またはマネジャー)のセットで公募し、選ばれた6組がBankART全館に展示している。アーティスト+マネジャーは、木村宗平+藤川悠、幸田千依+橋本誠、古久保憲満・松本寛庸+小林瑞恵、柵瀬茉莉子+森田彩子、高山陽介+橋本かがり、丸山純子+大友恵理。今回マネジャー込みで選んだのは、作品の展示・管理を任せてしまおうということと、作品を売ってもらって少しでも回収しようという思惑があるからだ。それによってまた、マネジャーの育成にもつながるし。ちなみにマネジャーはオーバー35が多いようだ。ジャンルは絵画、彫刻、インスタレーション、アウトサイダーアートとうまいぐあいにバラけた。U35とはいえそれなりにキャリアのあるアーティストたちなので、広々としたハードな空間に負けない作品を出している。注目株は、絵画の幸田と彫刻の高山。幸田は泳ぐ人ばかり描いていて、あらためて並べると壮観。会期中も会場で描き続ける。高山はチェーンソーで彫り刻んだ彫刻に絵具をかぶせた作品だが、おもしろいのは、あたかも制作中みたいに台座や木クズまで作品としていること。しかし彼らの作品も、古久保・松本の一途さ、ゆるぎのなさにはかなわない。

2013/03/22(金)(村田真)

超・大河原邦男 展──レジェンド・オブ・メカデザイン

会期:2013/03/023~2013/05/019

兵庫県立美術館[兵庫県]

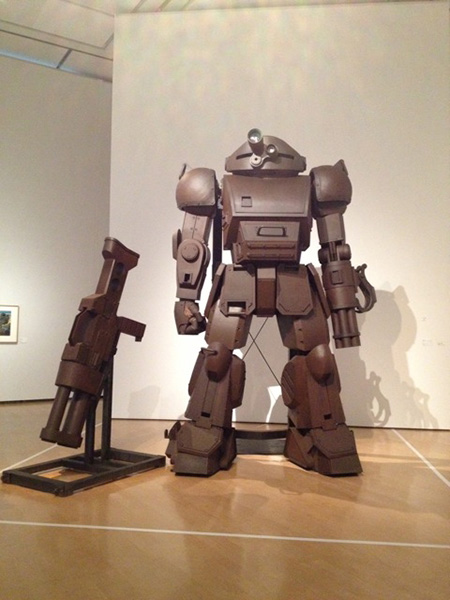

いまも幅広い年齢層に人気のあるアニメ、「科学忍者隊ガッチャマン」(1972)、「タイムボカンシリーズ ヤッターマン」(1977)、「機動戦士ガンダム」(1979)などのメカデザインを手がけた大河原邦男の40年の業績を紹介する大規模な展覧会。見どころは、これまで「門外不出」とされてきた大河原直筆の設定資料。400点以上というそのボリュームも凄いのだが、ただこれまでに生み出された数々のメカデザインを中心に紹介するというものではなく、作品ごとの時代背景やその世界観にも触れながらデザイナーとしての大河原の仕事、その魅力に多角的にアプローチする構成でとても見応えがあった。私自身は特にガンダムをはじめとするそれらアニメのファンというわけではなかったのだが、できればもう一度見に行きたいと思ったほど。第三章の展示コーナーに設置された、鉄鋼アーティストの倉田光吾郎による《1/1スコープドッグ ブルーティッシュカスタム》も唸るほど完成度が高くファンには特にウケそう。

倉田光吾郎による《1/1スコープドッグ

ブルーティッシュカスタム》

2013/03/22(金)(酒井千穂)

フランシス・ベーコン展

会期:2013/03/09~2013/04/06

タカ・イシイギャラリー フォトグラフィー/フィルム[東京都]

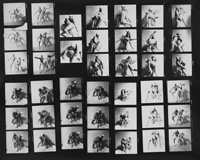

東京国立近代美術館で没後初の本格的な回顧展が開催されていることもあって、フランシス・ベーコンの仕事についての関心が高まっている。ベーコンは実際に生身のモデルを描くより、むしろ写真を元にして絵画作品を制作することが多かった。六本木のタカ・イシイギャラリー フォトグラフィー/フィルムでは、そのベーコンのスタジオで電気工として働いていたマック・ロバートソンが、ベーコン本人から譲り受けて保管していたというモノクローム写真のコンタクトシート、11点が展示された。

この「ロバートソン・コレクション」はとても興味深い資料である。6×6~6×9判の写真に写っているのは、ベーコンがニューヨークで雇った男女のモデルたちだ。レスリングをする二人の男性、ヌードの女性、扉の前で出会って別れていく男女、スタジオ内でジャンプする男性など、さまざまなポーズをとらせて撮影している。おそらくベーコン自身が、彼らのポーズを細かく指示したのだろう。いかにも彼好みの、身体の捩じれや絡み合い、痙攣するような動きが実際に演じられているのだ。残念ながら撮影者の名前はわかっていないが、ライティングもフレーミングもかなり雑な印象なので、それほど高名な写真家ではないだろう。もしかするとベーコン自身がシャッターを切ったのではないかとさえ思える。この一連の写真群には記号のようなものが描き込まれているものもあるようだ。彼が写真をどんなふうに制作に利用していったのか、もう少し具体的にわかると、さらに大きく興味がふくらんでくるのではないだろうか。

写真=Contact sheet of two men wrestling in a studio from the floor of Bacon's Studio

ca. 1975

Prov. The Robertson Collection

Vintage gelatin silver print

Paper size: 41.9 x 50.8 cm

Courtesy of Taka Ishii Gallery, Tokyo and Michael Hoppen Gallery, London

2013/03/21(木)(飯沢耕太郎)

鈴木紗也香 展

会期:2013/03/18~2013/03/23

ギャラリーQ[東京都]

さっき「VOCA展」で見て来たばかりだが、こちらは銀座のギャラリーなので中小品が中心。窓と室内を描いてるせいか、大作はタブローより壁画のほうが似合いそうな気がする。彼女は今年初め名古屋でおこなわれた「アーツチャレンジ2013」では、通路の壁に壁紙を貼ってその上に絵を飾っていたけど、フラットな色面をベースに窓や室内を描いてる絵だから、より壁面を意識して見せたほうが効果的だと思う。小品には和装の女性を描いたものもあった。なんじゃこりゃ? 新たな展開に向けての習作だろうか。

2013/03/21(木)(村田真)

VOCA 2013:現代美術の展望──新しい平面の作家たち

会期:2013/03/15~2013/03/30

上野の森美術館[東京都]

VOCA展も今年20回目を迎えた。そのため同館ギャラリーと第一生命ギャラリーでは20年間のVOCA賞作品を展示し、あわせて記録集も出している。その受賞作品を通覧すると、この20年間で着実に「VOCA的」と呼んでもいいようなスタイルが形成されてきたことがわかる。具体的にいえば、抽象画でもリアリズム画でもなく、華やかな色彩で筆触を強調した具象イメージのパッチワーク、といったところだ。これはしかしVOCAに限らずいまどきの絵画全般の傾向だが、VOCAがその傾向を先導し、また拍車をかけていることは間違いない。受賞作品の傾向が毎回コロコロ変わるのも困りものだが、これほど「VOCA色」が鮮明化してくるとみずから首を絞めることになりはしないか。その立役者というか元凶ともいえるのは20年間ほぼ固定席と化した4人の選考委員だろう。別に彼らが悪いわけではないけれど、20年を節目にメンバー全員入れ替えたらまた新鮮な平面作品に出会えるはず。毎回カタログに掲載される「選考所感」もマンネリ気味だし。さて本展。今年VOCA賞を獲得した鈴木紗也香の作品は、先に述べた「VOCA的」絵画の典型といえる。が、それだけでなく、「内と外」をテーマに窓や室内や画中画などを描いているせいか、画面空間が複雑な重構造になっていて目を喜ばせてくれるのだ。奨励賞や佳作賞は、柴田麻衣、平子雄一、大崎のぶゆき、吉田晋之介、佐藤翠の5人で、映像の大崎を除き、いずれも筆触を強調した半具象絵画という点でVOCA的だ。それはいいとして、気になるのは彼ら全員が複数のキャンバスやパネルにひとつの画面を切れ目なく描いていること。描かれた画像に切れ目はなくても物理的に合わせ目(垂直線)が見えてしまい、それが気になるのだ。画面が巨大だから複数のキャンバスを使うのはわかるが、それなら線を消すか、逆に線を画像に組み込むかするべきだ。またこれとは別に、加茂昂や小谷野夏木ら、異なるイメージを描いた複数のキャンバスを組み合わせて1点の作品として見せる試みも目についた。

2013/03/21(木)(村田真)

![DNP Museum Information Japanartscape[アートスケープ] since 1995 Run by DNP Art Communications](/archive/common/image/head_logo_sp.gif)