artscapeレビュー

美術に関するレビュー/プレビュー

林ナツミ「本日の浮遊」

会期:2013/03/26~2013/03/31

スパイラルガーデン[東京都]

林ナツミは今日もまた「浮遊」し続けている。昨年刊行した写真集『本日の浮遊』(青幻舎)や、ブログ、ツイッター、フェイスブック等で展開された活動の報告は世界中で大きな反響を呼び、空中を軽やかに舞う彼女の姿は時代のイコンになりつつあるようにも見える。

今回東京・原宿のスパイラルガーデンの円形スペースに、大きく引き伸ばして展示された作品群は、日付でいうと2011年4月以降に撮影されている。写真集には2011年1月1日~3月31日の「本日の浮遊」シリーズが掲載されているので、今回の展示は未収録の作品のみということになる。それらを見ると、彼女が空中に飛び上がる場所や状況の設定がより多彩で細やかなものになり、表情やポーズはより自然体で、ふわふわと宙を漂うような「浮遊感」がさらに強まっているのがわかる。

注目すべきはベトナム、ビエン・ホアの縫製工場で撮影されたという新作で、その巧みなポージングと画面の構成力は、これまでの「写真日記」のスタイルとは、やや次元の違うものになってきているように感じる。日々のひらめきや思いつきに頼るだけではなく、アイディアをしっかりと熟成させ、完成させていく方向に、彼女の仕事が進みつつあるのではないだろうか。『本日の浮遊』の続編となる写真集の刊行が、ますます楽しみになってきた。

2013/03/27(水)(飯沢耕太郎)

戦ったあとの美術─1950年代を中心に─

会期:2013/03/16~2013/03/31

京都市立芸術大学ギャラリー@KCUA[京都府]

日本の美術の歩みを京都市立芸術大学同窓会員の作品でたどるシリーズ企画の第3弾。終戦から1960年までの流れを19作家の作品で振り返った。残念ながら筆者が知る作家は少なかったが、それでも、柳原良平や林剛の初期作品を見ることができたのは収穫だった。また、戦中戦後の一時期に見られるセメント彫刻が2点展示されていたのも目を引いた。このような活動は本来なら美術館が行なうべきものだ。しかし、近年の美術館にそれを望むのは難しい。その意味で本展は、一美術大学の資料と但し書きはつくものの、高く評価されるべきであろう。同シリーズは今後、1960年代、70年代と続編があるらしい。その開催がいまから楽しみだ。

2013/03/26(火)(小吹隆文)

鹿田義彦 個展「Images in Transition」

会期:2013/03/08~2013/03/30

ギャラリーt[東京都]

画面中央にビル、その左上に飛行機が写ってる写真が12枚並んでいる。これはなんだろうとよく見たら、1枚1枚飛行機の大きさや機種が違ってるのがわかる。あれ?っと思ってさらに見比べたら、手前を走る自動車や通行人もぜんぜん違うじゃないか。タイトルを見ると「Flight During One Hour」。なるほど、1時間のあいだ定点観測で、飛行機が同じ場所を通過するごとにシャッターを切っているのだ。真っ黒に塗りつぶした地球儀、床の溝にハシゴを立てたインスタレーションも。近ごろ広島市大出身におもしろいアーティストが多い。

2013/03/25(月)(村田真)

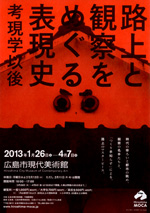

路上と観察をめぐる表現史──考現学以後

会期:2013/01/26~2013/04/07

広島市現代美術館[広島県]

広島現代美術館の「路上と観察をめぐる表現史」展は、今和次郎の考現学を起点とし、美術と建築を横断する興味深い試みだった。TAU、コンペイトウ、アーバン・フロッタージュ、トマソン、都築響一、メイド・イン・トーキョー、大竹伸郎など、フィールドワーク的なプロジェクトの現資料や、それに付随して制作されたアート作品が並び、見るものを楽しませる。特にメイド・イン・トーキョーが初めて発表された1996年の建築展に関わっていたこともあり、これが歴史化されていくプロセスはなかなか感慨深い。

2013/03/24(日)(五十嵐太郎)

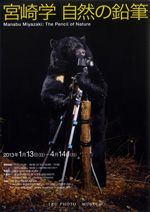

宮崎学「自然の鉛筆」

会期:2013/01/13~2013/04/14

IZU PHOTO MUSEUM[静岡県]

先日、長野県安曇野市の田淵行男記念館で、自然写真の分野の優秀作に与えられる第4回田淵行男賞の審査会があった。宮崎学、海野和男、水越武といった面々と一緒に審査をしたのだが、彼らが異口同音に語っていたのは、デジタル化によって技術的なレベルは上がっているが、写真制作を支える思想や哲学といったバックボーンの形成においては、まだまだということだった。今回IZU PHOTO MUSEUMで開催された宮崎学の「自然の鉛筆」展を見て、たしかにそのとおりであることが納得できた。田淵行男賞に応募してくるアマチュア写真家など及びもつかない強靭な精神力と粘り強さで、ひとつのシリーズを仕上げていく力業は、海野や水越も含めたこの世代の自然写真家の特質と言えるのではないだろうか。

「自然の鉛筆」展には、土門拳賞を受賞した代表作「フクロウ」(1988年~)をはじめとして、自動シャッターが切れるリモコンカメラを駆使した「けもの道」(1976年~)、動物の死骸が土に還っていく様を定点撮影で写しとめた「死」(1993年~)、都市の環境に同化していく生きものたちを追った「アニマル黙示録+イマドキの野生動物」(1992年~)、地元の長野県伊那谷の丘の上に立つ一本の木を撮影し続けた「柿の木」(1991~92年)など、代表作約130点が展示されていた。それらの写真を見ていると、宮崎の写真を貫くキーワードが「循環」であることがわかる。動物や植物たちの世界は、互いに結びつきつつ変化し、そのプロセスを繰り返していく。「死体から毛をあつめて巣をつくるシジュウカラ」(2002年)の連作を見ると、死骸が新たな生命を産み落とす巣づくりに利用され、再生を促していることがはっきりと見えてくる。その生と死の循環のリズムこそが、彼の写真の基調低音となっているのだ。

2013/03/23(土)(飯沢耕太郎)

![DNP Museum Information Japanartscape[アートスケープ] since 1995 Run by DNP Art Communications](/archive/common/image/head_logo_sp.gif)