artscapeレビュー

美術に関するレビュー/プレビュー

掃部山銅像建立110年 井伊直弼と横浜

会期:2020/02/08~2020/03/22

神奈川県立歴史博物館[神奈川県]

横浜の掃部山に建つ井伊直弼の銅像建立110年を記念する特別展。彦根藩主で幕末の江戸幕府に仕えた井伊大老の銅像が、なぜ横浜に建っているのか? なぜそれを歴史博物館で紹介するのか? この展覧会を見ればわかる。

そもそも掃部山を「かもんやま」と読める人は、井伊直弼ファンか、掃部山周辺の住人くらいではないか。この名称は井伊掃部頭直弼の官位「かもんのかみ」に由来する。つまり、掃部山という名の小高い丘に銅像が建ったのではなく、井伊直弼の銅像が建ったから掃部山と呼ばれるようになったのだ。それ以前は不動山、明治以降は近くに最初の鉄道が通ったため鉄道山とも呼ばれていたという。

ここで井伊直弼の略歴を振り返ってみると、近江彦根藩主の家に生まれ、幕末に江戸に召還されて幕府の大老となり、日米修好通商条約を結んで日本の開国に尽力する。これが横浜港を見下ろす丘の上に銅像が建った理由のひとつだ。しかし強権をもって反対勢力を粛清(安政の大獄)したため恨みを買い、万延元(1860)年、襲われ刺殺される(桜田門外の変)。

明治になって直弼の銅像を建てようと動いたのは旧彦根藩士たちで、その中心人物が横浜正金銀行の頭取を務めた相馬永胤だった。相馬は横浜裁判所の判事を務めたこともあり、横浜との縁は深かった。最初は上野の山に建設しようとしたが許可が下りず、次に横浜の不動山に建設を申請し、こちらは許可が下りたものの「藩閥政府の圧迫」により計画は頓挫してしまう。大仕事をなしとげた為政者は敵も多いため、モニュメントを建てるのは容易なことではない。

しかし相馬はあきらめず、20年以上たってから再び奔走し、ようやく横浜開港50年に当たる1909年に完成を見た。銅像を制作したのは藤田文蔵で、工部美術学校で彫刻を学び、東京美術学校の教授を務め、女子美を創立した彫刻家だ。また、台座を設計したのは妻木頼黄。相馬が頭取を務めた横浜正金銀行本店の設計者でもある。そしてこの銀行の建物が現在、神奈川県立歴史博物館として使われているのだ。なぜ井伊直弼像が横浜に建ち、なぜ歴史博物館で紹介されるのか、すべてはつながっているのだ。

像はその後、関東大震災で倒壊は免れたものの台座ごと回転。第2次大戦中は金属回収により撤去され、戦後の1954年、開国100年に合わせて再建された。展覧会ではこうした銅像建立の経緯を示す資料をはじめ、像のマケット、茶人でもあった直弼の書画や茶器、相馬の日記、藤田の作品、震災によってズレた台座の写真、銅像の絵葉書、開国百年記念の手ぬぐい、銅像がデザインされた崎陽軒の弁当の包装紙にいたるまで集めている。はっきりいって展示だけ見てもおもしろいものではないが、日本の近代化の過程で銅像建立がどんな意味を持っていたのかを知ることは、一見なんのつながりもなさそうな現在のパブリックアートを考える上でも無駄なことではないだろう。

2020/02/11(火)(村田真)

ブダペスト─ヨーロッパとハンガリーの美術400年

会期:2019/12/04~2020/03/29

国立新美術館[東京都]

「ブダペスト」展は、国立の美術館で開催されていたことから、政府の指示が出た新型コロナウィルスの対策のため、会期の最後ほぼ2週間が休館になろうとしているが、幸い、その前に2月上旬に二度、鑑賞する機会を得た。ハンガリーの国立美術館のコレクションなどから構成されているが、そもそも同国は西洋美術の歴史においてあまり主役の座に躍り出ることがなかった。ゆえに、前半はルカス・クラーナハ(父)、ティツィアーノ、エル・グレコなど、主に他国の有名な画家の作品を紹介し、辺境から美術史をなぞる構成が続く。そこでモンス・デジデリオこと、フランソワ・ド・ノメの作品に出会うことができたのは、思いがけない収穫だった。狂気の建築画《架空のゴシック教会の内部》 (1621-23頃)は、黒と金の色使いが印象的な小さい作品ながら、緻密に建築のディテールが描きこまれている。だが、純粋なゴシック様式ではなく、古典主義など他のデザインも混淆し、異様な緊張感をはらむ。

さて、「ブタペスト」展が、俄然面白くなるのは、19世紀後半からである。なぜなら、新しい近代的な表現の影響を受けながらも、地域に固有の画家が登場するからだ。例えば、パリで活躍し、貴族の女性と結婚したことで華やかな生活を送るようになった巨匠、ムンカーチ・ミハーイの独特の筆致。本展のチラシに使われた、鮮やかな色の対比をもつ《紫のドレスの婦人》(1874)は、シニェイ・メルシェ・パールの作品である。薬剤師から画家に転身したチョントヴァーリ・コストカ・ティヴァダルは、見るからにヘンなものはないのに、どこか非現実的であり、忘れがたい街の絵を描く。そして象徴主義やアール・ヌーヴォーの薫陶を受けながら、妖しげな世界を創造するヴァサリ・ヤーノシュである。近代という時代が、情報や手法の伝達が早くなり、それを共有しながら、各自が個性を発揮しやすいプラットフォームを生み出したからではないか。おそらく、その構図は近代以降の建築においてもあてはまる。

*会期終了日は、当初の3月16日(日)から29日(日)まで延期されました。(2020年3月16日現在)

2020/02/08(土)(五十嵐太郎)

土田ヒロミ写真展「Aging 1986-2018」

会期:2020/02/05~2020/03/01

ふげん社[東京都]

写真ギャラリー、ブックショップ、カフェ、プリント・ラボラトリーを兼ねたふげん社が、東京・築地から目黒に移転した。スペースもひと回り大きくなり、その活動がますます充実したものになりそうだ。3階のギャラリーでは、リニューアル・オープン展として、土田ヒロミの「Aging 1986-2018」が開催された。オープニング企画にふさわしい充実した内容の写真展である。

「Aging」はまさに現在進行形のセルフ・ポートレートのシリーズといえるだろう。土田は1986年から、毎日クローズアップで自分の顔を撮影し始めた。それから30年以上もその行為を続け、いまだに継続中である。言葉にすると簡単そうだが、自分でやることを考えれば、それが途方もない作業であることがわかる。日付を付して展示されている顔写真の群れを見ると、40歳代のまだ精悍さを残した男性が、次第に老化していくプロセスが、感情移入を排して淡々と記録されていることに感動を覚えずにはおれない。展覧会に寄せた文章で、生物学者の福岡伸一が、このシリーズは「生命とは何か?」「時間とは何か?」という「大きな問いかけ」だと書いているが、まったくその通りだと思う。

プリントの途中に空白の部分があるのだが、それは単純に撮り忘れたことも含む「撮れなかった」日を示している。2008年にかなり大きな空白があるが、それはデジタルデータを消去してしまったということのようだ。そのような「アクシデント」をも含み込んでいることが、この作品の「生の記録」としてのリアリティをより増している。「死ぬまで」続けられるという壮大なプロジェクトが、完結したときにどんな眺めになっているのか、想像しただけでワクワクさせられる。個人の作業としては、空前絶後のものになることは間違いない。

2020/02/08(土)(飯沢耕太郎)

原芳市『神息の音』

発行所:蒼穹舎

発行日:2019/11/22

『神息の音』は原芳市の最後の写真集になった。原が2019年12月16日に半年余りの闘病生活を経て逝去したからだ。没後に『時を呼ぶこえ』(でる舎)が刊行されたが、これは1980年代に寺山修司の短歌について書いた原のテキストと写真を組み合わせたものなので、生前の仕事としてはこの写真集がラスト・メッセージになった。タイトルの「神息」(かみき)は原の造語で、「主なる神は土(アダマ)の塵から人(アダム)を形作り、その鼻に命の息を吹き入れられた」という『旧約聖書』の語句を踏まえている。

原は2008年と2011年に刊行した二部作『現の闇』(蒼穹舎)と『光あるうちに』(同)の頃から、聖書を読み込み、神の存在を強く意識するようになった。本書におさめられた27枚の写真(プリントは写真家の和久六蔵)は、2019年の年明けから撮り始め、5月までに撮影した40本余りのブローニーフィルム(約480カット)の中から選ばれたものである。「神事、祭事の周辺」を撮影していると、「突然身体が重く感じ、視界のハイライト部分がいつも露出オーバーのように」なることがあったという。そのような「霊的な何か」に感応してシャッターを切った写真を集成したのが本書だが、被写体の幅はかなり大きい。折に触れて撮影した風景だけでなく、祭りの参加者、女装のゲイ、ピンぼけでほとんど何が写っているかわからない写真もある。そこに「神の息」を感じとれるかどうかは、見る人に委ねられているわけだが、たしかにただならぬ気配を感じる写真が多い。1970-80年代にストリッパーたちのドキュメントを発表することで、写真家として知られるようになった原が、さまざまな試行錯誤を経て到達した場所が、確実に刻み付けられた写真集といえるだろう。あらためて、彼の仕事をふりかえって見てみたいと強く思った。

なお、東京・新宿の蒼穹舎のギャラリースペースでは、写真集刊行を記念した同名の展覧会(2020年1月27日~2月9日)が開催された。

関連レビュー

原芳市「光あるうちに」|飯沢耕太郎:artscapeレビュー(2014年11月15日号)

原芳市「ストリッパー図鑑」|飯沢耕太郎:artscapeレビュー(2013年11月15日号)

原芳市「光あるうちに」|飯沢耕太郎:artscapeレビュー(2012年03月15日号)

原芳市「光あるうちに」|飯沢耕太郎:artscapeレビュー(2011年01月15日号)

2020/02/08(土)(飯沢耕太郎)

記憶の珍味 諏訪綾子展

会期:2020/01/18~2020/03/22

資生堂ギャラリー[東京都]

アートの題材に食を扱うことは危険をややはらむ。もう何年も前、フードアーティストの諏訪綾子の展覧会を初めて観たときに、食べ物をこんな風に大胆に扱っていいものかと動揺した。そんな感想を持つ人はほかにも少なからずいるはずだ。おいしいとか、栄養や健康的とか、オーガニックとか、一般的な食に対する見方とは異なるアプローチで、諏訪は食に向き合う。詩的で美しく、ときに毒々しくてまがまがしい。これが絵画や彫刻ではなく、食だからこそ、きっと多くの人々の心を打つのだろう。鑑賞者は味覚、嗅覚、触覚、視覚、ときには音楽による演出で聴覚までを総動員して、作品と対面するからだ。鑑賞者の常識を揺るがせながらも、これがフードアートの強みと言える。

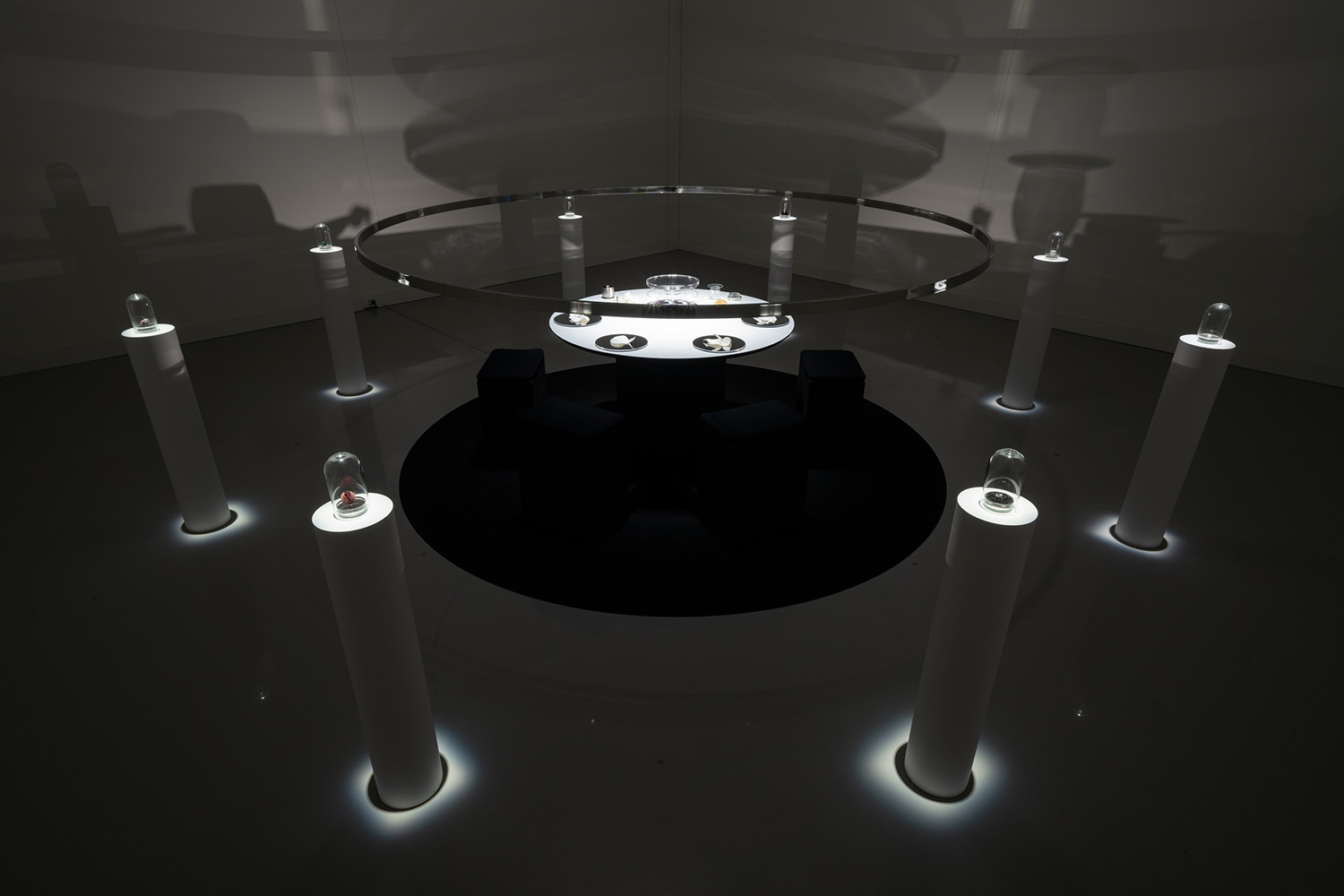

展示風景 資生堂ギャラリー[撮影:加藤健]

展示風景 資生堂ギャラリー[撮影:加藤健]

本展はそのなかでも嗅覚に焦点を当てた内容だった。展示室中央に円いテーブルが設えられ、それを囲むように八つの「記憶の匂い」が支柱上に展示されている。円いテーブルの周囲は「『記憶の珍味』をあじわうリチュアル・ルーム」で、ここでときどき、パフォーマンスが催される。私は偶然にもそのパフォーマンスを観ることができたのだが、これが噂通りに幻想的で面白かった。周りの照明を落としたなか、テーブル上だけにスポットライトを当て、白い衣装を着た諏訪が着席者一人ひとりに「記憶の珍味」を振る舞う。金箔が貼られた大きな葉や百合の花びらなどの道具や食器類は、すべて自然物を3Dスキャンしスケールを変えてつくられたものだと言う。諏訪の艷やかな風貌もあいまって、やや怪しげな魔女の儀式のように見えて仕方がないが、これは茶道や香道のように自然を尊びながら美意識を共有し、着席者が感性を研ぎ澄まして「記憶の珍味」を味わえるようにするための演出なのだと言う。パフォーマンス終了後、私も実際に八つの「記憶の匂い」を嗅いでみた。香木のような匂い、甘酸っぱい匂い、アンモニア的な刺激臭など、それぞれどこかで嗅いだ記憶があるようなないような、いったいこれは何の匂いだろうという思いが頭のなかをぐるぐると駆け巡る。気になったひとつの「記憶の匂い」をスタッフに伝えると、「記憶の珍味」を味わえる別室へと連れて行かれる。私が選んだ「記憶の匂い」は、チケットによると「孤独と自由」だそうだ。爽やかななかにどこか草のような湿った匂いが現われる点に引っ掛かったのだ。さらにここからが強烈だった。スタッフの指示通り、真っ暗な個室に入り、小さな光に近づいてその前に立つ。これから体験する人のためにあまり多くを明かさないが、とにかくひとりでこんな状態で立っていたら、もう心臓がドキドキして恐怖すら覚えてしまうような仕掛けが待ち受ける。そしてようやく「どうぞ」という合図が流れ、「記憶の珍味」を食べる。口腔内を通して嗅ぐ匂いは先ほどよりも強く、まさに匂いを味わう体験だった。それにしてもこの匂いにまつわる私の記憶が何だったのかが、いまだよくわからない。アロマオイルにしても、私は樹木や草の匂いに惹かれるのは確かだ。子どもの頃に近所の公園や保育園の庭で遊んだ記憶と結びついているのか。ひとりっ子で内気な性格だった私はひとりでよく遊んでいた。まさに「孤独と自由」だったのかもしれない。

公式サイト:https://gallery.shiseido.com/jp/exhibition/

2020/02/06(木)(杉江あこ)

![DNP Museum Information Japanartscape[アートスケープ] since 1995 Run by DNP Art Communications](/archive/common/image/head_logo_sp.gif)