artscapeレビュー

美術に関するレビュー/プレビュー

山岡敏明展「GUTIC i was born」

会期:2017/03/10~2017/03/26

Gallery PARC[京都府]

山岡敏明は自作を「GUTIC(グチック)」と名付け、制作の過程で生じた無数の可能性を観客に意識させる活動を行なっている。具体的には、完成したタブロー、大量のドローイング、紙の上で描いては消す作業を記録した映像などを、等価なものとして提示しているのだ。また「GUTIC」という名称は、観客に先入観を抱かせないための仮称にすぎない。本展ではパネル張りのタブローが10点近く展示されたが、壁の裏側の狭い空間には大量のドローイングも並べられており、双方が等価あるいは表裏一体の関係であることが示された。多くの人は、完成作が「主」でドローイングは「従」と見なしているだろう。しかし山岡の活動を理解すれば、美術館で見た名作も無数にあった可能性のひとつにすぎないと気付くはずだ。そのとき、観客の目前には新たな美術の地平が開けているのではないか。

2017/03/10(金)(小吹隆文)

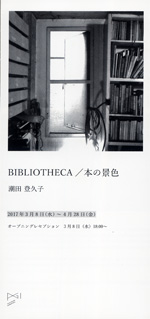

潮田登久子「BIBLIOTHECA/ 本の景色」

会期:2017/03/08~2017/04/28

PGI[東京都]

「本の景色」はなぜか懐かしく、気持ちを落ち着かせる。僕自身が、つねに本の近くにいる生活を送っているためもあるのだが、書籍がそこにあると、古い友達や家族と一緒にいるような安心感を感じるのだ。だが、潮田登久子の写真集「本の景色“BIBLIOTHECA”」シリーズの完結を受けて、PGIで開催された展覧会を見て感じたのは、むしろ「本という物質」の奇妙な存在感だった。

『みすず書房旧社屋』(幻戯書房)、『先生のアトリエ』(USIOMADA)、『本の景色』(同)の3部作のうち、今回展示されたのは『先生のアトリエ』、『本の景色』からピックアップされた作品である。『先生のアトリエ』の「先生」というのは、潮田の桑沢デザイン研究所時代の恩師だった大辻清司で、写真には彼の自宅の地下にあったアトリエの本棚や机の周辺が写っている。『本の景色』のほうは、さらに撮影の範囲を広げて、早稲田大学図書館、国立国会図書館などの資料保存室、古書店、昆虫学者の書斎などに所蔵されている書物の佇まいにカメラを向ける。そこから見えてくるのは、本を構成する紙や皮などが、経年変化によって捲れたり、ふくれたり、破れたりしているありさまだ。紙魚や白蟻によって無数の、不思議な形の穴が空いてしまった書籍、湿気を吸って黴を呼び、ボロボロに崩れかけている紙の束、そこには思いがけない姿に変容しつつある「本という物質」のさまざまなあり方が、6×6判のカメラで緻密に、だが押しつけがましくない、ほどよい距離感を保って写しとられていた。

写真集の出来栄えも素晴らしい。特に『本の景色』は印刷、デザインも含めて贅沢な造本である(編集・デザインは島尾伸三)。20年以上の時間をかけた労作が、それぞれのかたちで写真集として結実したのはとてもよかったと思う。なお、同時期に原宿・表参道ヒルズ同潤館のGalerie412でも「本の景色“BIBLIOTHECA” 潮田登久子/出版記念写真展」(3月1日~18日)が開催された。規模は小さいが、3部作を万遍なくフォローしている。

2017/03/09(木)(飯沢耕太郎)

泉茂 ハンサムな絵のつくりかた

会期:2017/01/27~2017/03/26

和歌山県立近代美術館[和歌山県]

戦後の関西美術界を代表する作家の一人、泉茂(1922~1995)の画業を、約170点の作品と関連資料で回顧した。泉は、瑛久らとデモクラート美術家協会を結成した1950年代は抒情的な版画作品を制作していたが、1959年から68年の滞米・滞仏時代に線をテーマにした作風へと移行、帰国後の1970年代にはより抽象度を高めた「点と線のシリーズ」、70年代末から80年代にかけてはひしゃげた金属板のようなモチーフを描いた絵画へと移行し、晩年は雲形定規を用いたカラフルな作風に至った。彼は意識的に自らの制作法を転換した。初期と晩年の作品を見比べるとまったく別人のようだが、本展を見るとそれらが一本の線として繋がり、人生を見据えて一貫性のあるキャリアを形成してきたことがよく分かる。そういう意味で本展のサブタイトル「ハンサムな絵のつくりかた」は、じつに的を射た文言だと思う。なお、本展に合わせて、大阪のYoshimi Artsとthe three konohanaでも泉の個展が同時開催された。美術館とは異なる空間で、より密接に作品と接することができ、こちらもまた有意義な機会であった。

2017/03/08(水)(小吹隆文)

ミュシャ展

会期:2017/03/08~2017/06/05

国立新美術館[東京都]

国立新美術館ができて10年経つが、今回ほど天井の高い巨大空間を生かしきれた展覧会はないと思った。あ、いま思い出したけど「貴婦人と一角獣」展は少し生かしてたっけ。ともあれ貧乏人なもんで、展覧会を見るたびに壁の上半分がもったいないなあと思っていたのだ。とにかく作品がデカイ。最大6×8メートルの大画面が20点もあるから壮観だ。作品の上辺と天井のあいだにほとんど隙間がない! もうそれだけで感動してしまう。アルフォンス・ミュシャの《スラブ叙事詩》シリーズのことだ。だいたい、こんな大きなキャンバスがあった(つくった)ことにも感心する。画面の縁を見ると、額縁の奥にハトメがついているのが見えるので、おそらく木枠に張らず、額縁の裏側から引っ張って留めているのだろう。なるほど、これなら外して丸めれば搬送は比較的楽だ。

さて、ミュシャといえば、一般には19世紀末のパリの街を飾った華麗なポスターで知られるアールヌーヴォーの画家(というよりデザイナー)だが、その後のことはあまり知られていない。1910年に50歳で故郷ボヘミアに戻ってから、自己のルーツであるスラブ民族のアイデンティティをテーマにした《スラブ叙事詩》に着手、16年ほどを費やして全20点を完成させた。これは各画面とも人物が数十人単位で登場する壮大な物語画で、描写力は見事というほかない。どっちかというと印象派以前の写実絵画だが、一方で輪郭がはっきりしているうえ塗り方も平坦なので、ペインティングというよりイラストレーションにも近い。完成したのは、ダダやシュルレアリスム、抽象が出そろった1926年のことだから、テーマもスタイルもすでに時代遅れと見なされたことだろう。しかも第二次大戦後チェコは共産圏に入ったこともあって、これほどの超大作なのにほとんど知られることがなかったのだ。芸術作品にも制作するタイミング、発表するタイミングというものが重要なんですね。

2017/03/07(火)(村田真)

絵本はここから始まった ウォルター・クレインの本の仕事

会期:2017/02/04~2017/03/26

滋賀県立近代美術館[滋賀県]

ウォルター・クレインは19世紀後半の英国で、画家、イラストレーター、デザイナーとして活躍した人物で、なかでも現代の絵本の基礎を築いたことで知られている。本展はそのクレインの仕事を本格的に紹介する日本で初めての展覧会で、絵本と挿絵本を中心におよそ140点の作品が出品されている。会場は、クレインの絵本の展開を年代を追って辿った「第I章 クレインのトイ・ブック」と同時代に絵本で活躍した画家たちの作品やクレインのデザインの仕事を取り上げた「第II章 カラー絵本の仕掛け人エヴァンズとコールデコット、グリーナウェイの絵本と挿絵本」から構成されている。当時の絵本印刷の多くは木口木版のカラー印刷で、絵師と彫版師の共同作業で進められた。エドマンド・エヴァンズはこの時代を代表する彫版師で、クレインの絵本画家としての才能はエヴァンズとの出会いで開花する。二人は1865年から1876年までに37冊の絵本を制作したが、その12年間は新しい技術への挑戦の連続であった。2色から3色、4色、6色と、印刷に使用される色数が増えるに従って、絵本としての表現はより華やかにより洗練されて成熟していく。クレインの絵の特徴は確かな描写力と美しく力強い線の表現にあり、数々の作品からは、その力が彼らの印刷表現の飽くなき挑戦を支えていたことがうかがえる。

さて、同館では昨年の今頃、「ビアズリーと日本」展が開催された。ビアズリーといえば1890年代に英国で活躍した夭折の天才画家だが、彼もまた版画や挿絵という印刷表現の分野で活躍した。耽美的、頽廃的とも言われるその作風はクレインとはまるで対極的で、白と黒の緻密で繊細な描写を特徴としている。明るい力強さと儚げな陰鬱さ、多彩とモノトーン、陽と陰、二人の作品にはヴィクトリア時代の世界観が象徴されているかのようで、一年前のこの展覧会を思い出しながら鑑賞するというのも一興ではないだろうか。[平光睦子]

2017/03/07(火)(SYNK)

![DNP Museum Information Japanartscape[アートスケープ] since 1995 Run by DNP Art Communications](/archive/common/image/head_logo_sp.gif)