artscapeレビュー

ラビア・ムルエ『表象なんかこわくない(Who’s Afraid of Representation?)』

2022年11月01日号

会期:2022/10/02~2022/10/04(※)

愛知県芸術劇場 小ホール(B1)[愛知県]

※国際芸術祭「あいち2022」内、パフォーミングアーツプログラムでの上演

身の毛がよだつ、よだつ。一転、雲をつかむようなトレースのできなさが去来する。この差は何なのか。

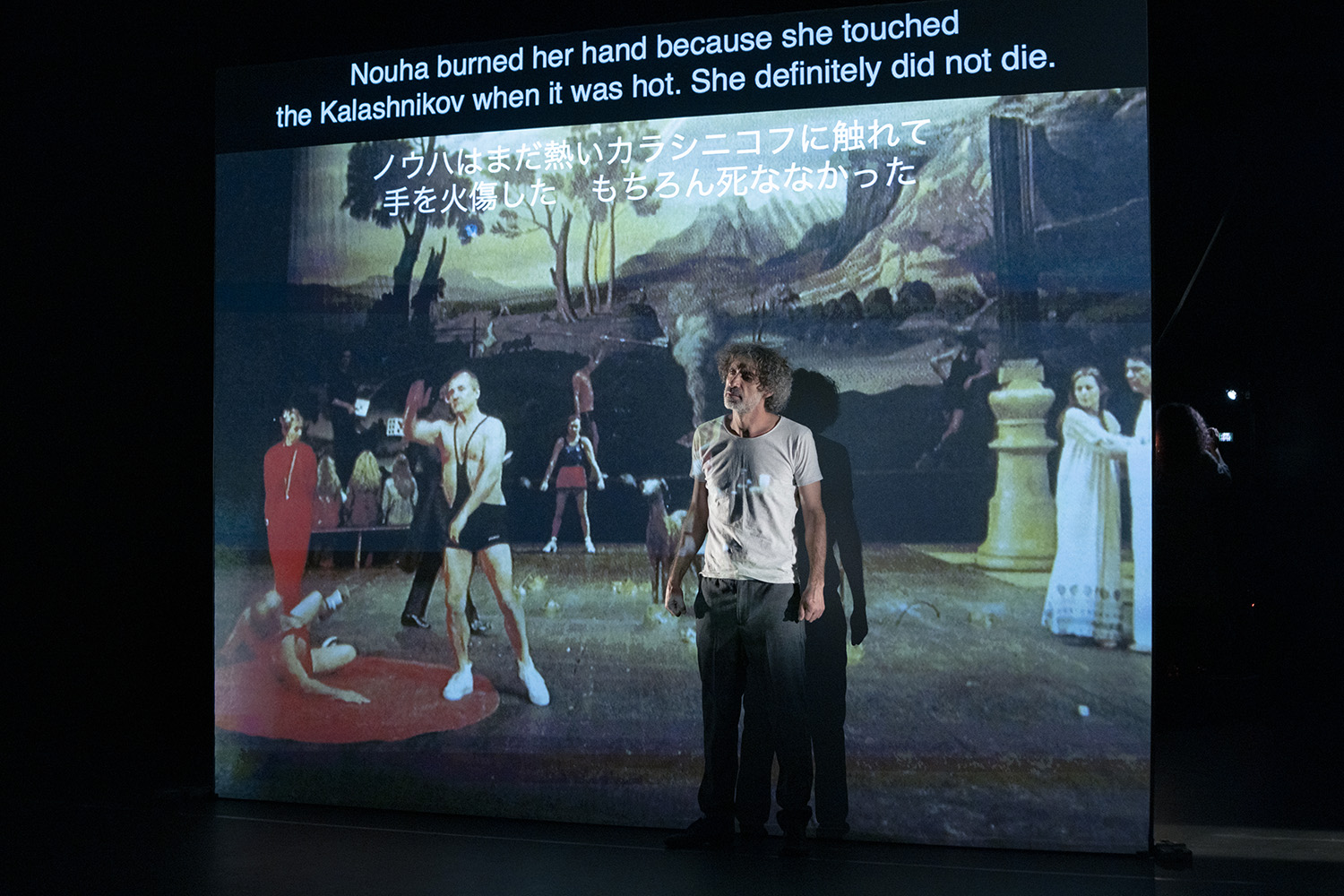

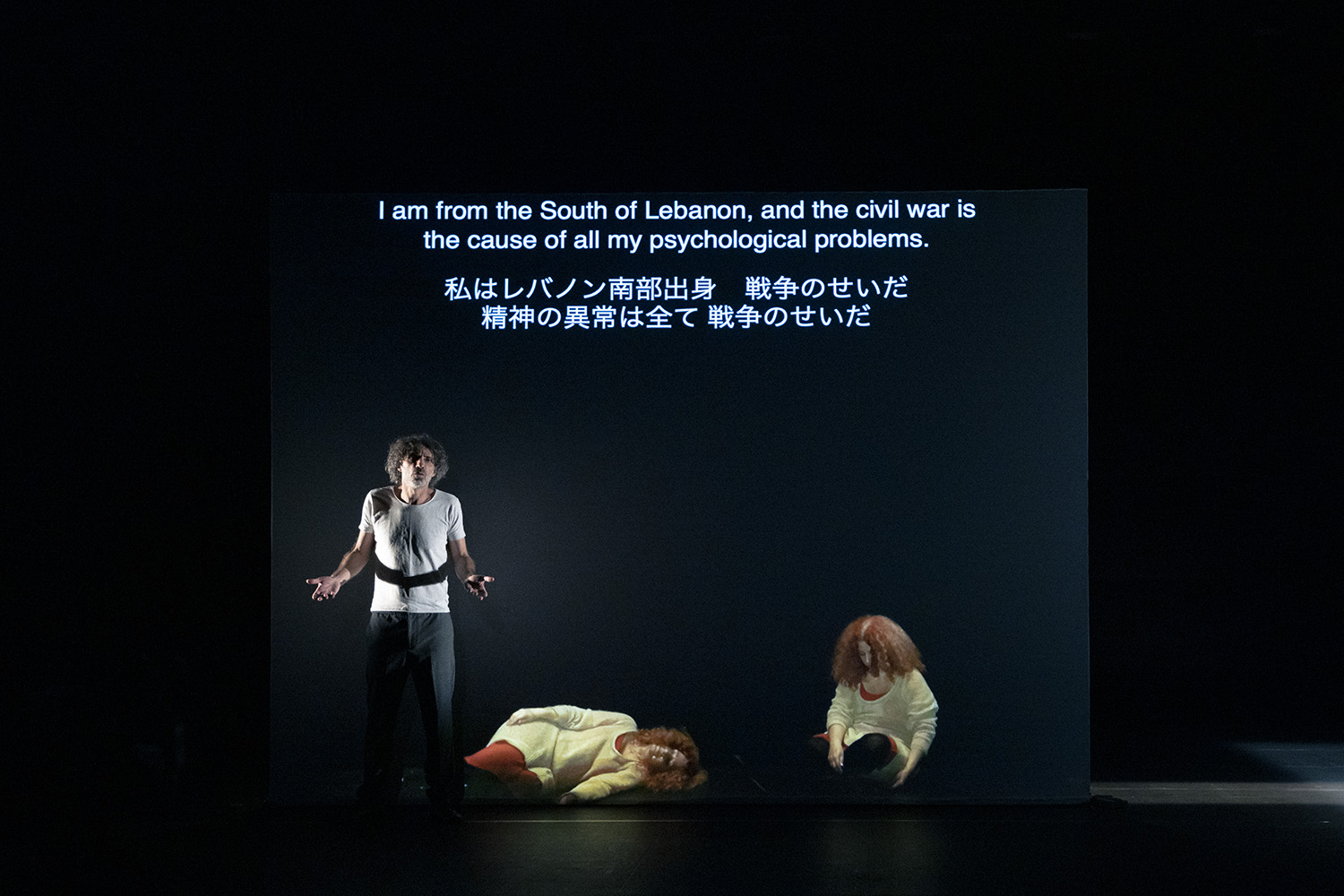

ラビア・ムルエによるパフォーマンス『表象なんかこわくない』は、二人の登場人物が壇上にスクリーンを降ろすところからスタートする。ひとりがボディアートの歴史書を無作為に開き、その頁に相当する秒数だけ、そこに掲載されている作家や作品について紹介する。このパフォーマンス史の要約が本作の主軸となるのだが、開いた頁に図版しかないとき、ムルエ自身が演じるもうひとりが、1975年から1990年まで続いたレバノン内戦と、2002年に首都ベイルートで起こった大量殺人事件の犯人について、独白ともナレーションともつかないある男の視点からであろう叙述を差し込んでいく。

ラビア・ムルエ『表象なんかこわくない』[撮影:今井隆之]©国際芸術祭「あいち」組織委員会

ラビア・ムルエ『表象なんかこわくない』[撮影:今井隆之]©国際芸術祭「あいち」組織委員会

ラビア・ムルエ『表象なんかこわくない』[撮影:今井隆之]©国際芸術祭「あいち」組織委員会

ラビア・ムルエ『表象なんかこわくない』[撮影:今井隆之]©国際芸術祭「あいち」組織委員会

ときに60秒にも満たないなか、次々と作家・作品について語られるのだが、彼女らが命を危険に晒した逸話も多い。路上でブラックボックスに入れた自身の胸を通行人に触らせ、その胸を触る相手を眼差したヴァリー・エクスポートの《Touch Cinema》(1968−71)、マリーナ・アブラモヴィッチが観客にその身を委ね、花を捧げられ、服を裂かれ、遂には銃で撃たれんとした《リズム0》(1974)、そもそも撃たれるということを作品としたクリス・バーデンの《Shoots》(1971)。聞いているだけで身体が冷え、血が引いていく。要旨でしかないが、身振りとアラビア語(と字幕)で伝えられる、かつて作家たちが身を置いた状況は、時代や地域の複雑な意味の絡まり合いを伴っていようとなかろうと、身につまされる。

ラビア・ムルエ『表象なんかこわくない』[撮影:今井隆之]©国際芸術祭「あいち」組織委員会

ラビア・ムルエ『表象なんかこわくない』[撮影:今井隆之]©国際芸術祭「あいち」組織委員会

ラビア・ムルエ『表象なんかこわくない』[撮影:今井隆之]©国際芸術祭「あいち」組織委員会

ラビア・ムルエ『表象なんかこわくない』[撮影:今井隆之]©国際芸術祭「あいち」組織委員会

暴行、傷害、侵略、銃撃、侮蔑、搾取。本作で扱われたボディアートはこれらを表象すると同時に、そのものでもある。個別の具体性や地域性を排し、無知を前提に観客を招き入れることに秀でた作品が多く参照された本作を観た後となっては、それは疑う余地がない。では、15年にわたるレバノン内戦とその後を生きる者の心身は、いかに表象しうるか?

本作でボディアート史と対比的に登場するレバノン内戦とその後に起きた殺傷事件は、ひとりの独白でありながら、ときに報道放送のようで、長大な出来事の要点が集約されている。ボディアートの抄訳と違い、観賞は情報の整理に追われ、気付くと場面が転回している。この行き来により、鑑賞者は「作品というものの自律性」を思い知る。では本作はどうか。この作品の自立性は、最後に怒涛のようにわたしに押し寄せた。

本作のフィナーレで、ボディアート史の紹介者と対照的に独白を続けたレバノン人が、23年勤め上げた教育機関で同僚8名を突如銃殺した犯人であること、あるいは、語られた内容はそのことについてのナレーションであることが示された。

その瞬間から、本作で参照されたボディアートは、ひとりが起こした事件の細部の想像に鑑賞者を一気に駆り立てる。銃を向ける人物、向けられた人物、その周囲、緊張、呆然、相互の眼差し。パフォーマンスは見なければわからない? 事件は当事者でなければ語るべきでない? 半分正しくて、半分違う。その不可能性に抗うのが表象であり歴史化である。その技術でつくられたのが本作だったのだ。

犯人は裁判で、自身の動機についての供述を二転三転させたという。金銭トラブル、宗教上の相違、精神面の問題。レバノン内戦の影響を思わせるいずれの抗弁も認められず、犯人は死刑判決を受けたと観客に告げられる(ベイルートは「中東のパリ」と呼ばれるほど栄えていたが、宗教的・政治的対立による内紛は最終的に2020年のレバノンの債務不履行を引き起こした)。

レバノン内戦時に入職し、その終決後も教育機関に勤め続けた人物が起こした事件に向けて、ボディアートが積み上げてきた共感覚を一気に動員させることで、ある加害者の人生が最期に向かうことについての断片的な情報は、本作のなかでボディアート史と急激にどろりと溶け合い、静かに終わっていく。人間の身体を前提とするというボディアートの共感可能性の最大化へ向けた切実さが与える光景がある一方で、もちろんなお到達しえない殺人犯自身の胸中が強く浮かび上がる。と同時に、ウクライナ侵攻をはじめとした先の見えない幾多の政治的対立が激化する渦にいる、たったいまの本作の鑑賞者の日常に差し戻される。呆然としていると、二人がスクリーンをしまい、会場は拍手で溢れた。

引用されているボディアートやその背景については「あいち2022」のラーニング・アーカイブ「PAチャンネル」でインディペンデント・キュレーターの渡辺真也と企画者である相馬千秋が丁寧に解説を行なっていた★。無知も受け入れたうえで、その歴史に向き合うための次のステップ、脚注がキュレトリアルに用意されていたことは、本作の姿勢に叶う設えと言えるだろう。

なお、本作は当日3500円で観覧可能でした。

公式サイト(国際芸術祭「あいち2022」):https://aichitriennale.jp/artists/rabih-mroue.html

★──「パフォーマンス・アート史なんかこわくない」https://aichitriennale.jp/news/2022/005066.html(2022年11月1日現在、動画は非公開)

2022/10/04(火)(きりとりめでる)

![DNP Museum Information Japanartscape[アートスケープ] since 1995 Run by DNP Art Communications](/archive/common/image/head_logo_sp.gif)