artscapeレビュー

パフォーマンスに関するレビュー/プレビュー

若だんさんと御いんきょさん『棒になった男』

会期:2021/02/27~2021/02/28

THEATRE E9 KYOTO[京都府]

安部公房によるオムニバス形式の戯曲『棒になった男』(1969)を、3人の演出家による演出違いの3本立てで上演する企画。演劇ユニット「若だんさんと御いんきょさん」による3年連続企画であり、2019年は第二景『時の崖』、2020年は第一景『鞄』、そして最終年となる今回は第三景『棒になった男』が上演された。

第三景『棒になった男』は、デパートの屋上に幼い息子を残し、一本の棒になって路上に落下した男が主人公の不条理劇である。道端に転がる棒を見つけた若いカップルは、棒を叩いてリズムを鳴らし、互いの背中を掻き合い、もて遊ぶ。そこへ調査員風の男と女が現われ、棒を渡すよう要求。押し問答の末、棒がピクリと動いたことに気味悪くなったカップルは、千円で棒を売り渡す。その後、「地上勤務班」の実地研修の指導員である男と実習生の女は、「該当者の消滅時間と消滅地点」を確認し、当該の棒の形状を分析し、無線で本部に連絡する。「刑の登録は不要」と判定された棒は、そのまま排水溝の中に放置される。「今や死亡者の98.4%が棒だからな」と言う男。「棒以外の何になれるって言うんだ」という悲痛な叫びを棒は上げるが、彼らには聴こえない。「あなたは独りぼっちではない。あんなにたくさんの、棒になった男たち」という言葉を残して、彼らは次の「消滅地点」へと急ぐ。自立することができず、平凡であるがゆえに「道具」としての汎用性が高い「棒」は、「他人に都合よく使われる存在」の比喩であり、死後も続く管理社会において、平凡さという罪に服し続ける。「満足している人間が屋上から飛び下りたりするものか」と棒は言うが、彼の自殺の理由は語られず、人間性を圧殺していく現代社会の不条理性が淡々と提示される。

ここで演出上の最大のポイントとなるのは、「棒」を舞台上でどのように表象するか/しないかという戦略にある。三者三様に分かれた違いは、戯曲の「解釈」の振れ幅に加え、それぞれの「演劇論」をメタ的に照らし出す結果となった。

1本目の田村哲男による演出は、「棒になった男」=「管理社会の匿名的な犠牲者」として即物的に表象。舞台中央に吊られたノートパソコンから、独白の声が聴こえるという仕掛けである。カップルと「地上勤務実習班」の男女もパソコンに向かいながら発話することで、(死後も続く)管理社会の抑圧性を強調した。ただ、俳優全員が横並びで、正面をキープしたまま座席に固定されることで、平板さに陥ってしまったことは否めない。

田村哲男演出『棒になった男』 [photo: manami tanaka]

一方、2本目の西井桃子(ツクネル tsukuneru)による演出は、「棒」=硬直して床に転がる男優の身体として、リテラルに表象。カップルと「地上勤務実習班」の男女に文字通りモノのように扱われる様子は、多数の小道具の駆使もあいまって、コントのような乾いた笑いをもたらす。また、死後の世界の調査員たちが「棒」にささやかな葬式をあげるラストは、わずかな救いを提示した。

西井桃子演出『棒になった男』 [photo: manami tanaka]

西井桃子演出『棒になった男』 [photo: manami tanaka]

対照的に、3本目の河井朗(ルサンチカ)による演出は、抽象性とメタ演劇性が際立ち、(上演順の効果もあいまって)個人的にはシリーズとおしての白眉に感じられた。冒頭、ほぼ素舞台に登場した男優が、無言のまま背中から仰向けに床へ倒れる。「屋上からの落下」の表現であると捉えられる動作だが、二回、三回と反復されることで、より抽象度が増し、ダンス的な運動にも見えてくる。発話内容とは別のルールに従って動き続けるような身体運動と、ベケットの『クワッド』さえ想起させる幾何学的なフォーメーションに従事し続ける俳優たちは、「配役」を解除されて「男1」「女1」「男2」「女2」として抽象化され、ひとりのキャラクターが担うべき台詞は分担されて発話主体の輪郭が曖昧化していく。「誰がしゃべっているのかわからない」声を聴き続ける観客。それは、(「この棒に私たちの声が聴こえているのだろうか」「学者の説によると、一応聴こえているらしい」という劇中の台詞が示唆するように)まさに「棒」が置かれた位相に私たち観客を転移させる。ここで起きているのは、「棒」を小道具や俳優の身体によって舞台上で表象するのではなく、舞台上に不在の「棒」を観客自身が引き受けさせられるという反転だ。「配役」「台詞と身振りの一致」といった演劇内部のルールの解体にとどまらず、観客自身を上演それ自体の構造に引き込む河井演出は、「演劇」とは物語の安全な消費ではなく、その根源的な暴力性を突きつける。

河井朗演出『棒になった男』 [photo: manami tanaka]

河井朗演出『棒になった男』 [photo: manami tanaka]

『棒になった男』を構成する3つの短編はそれぞれ、「あるものを別のもので見立てて代替する」演劇と表象の問題や、ボクサーに指示を与え続けるセコンドの「声」によって、不在かつ絶対的な存在である「演出家」を示唆するなど、「演劇」へのメタ的な自己言及性が通底している。3年間にわたる計9本の演出作品のなかで、最後に、そして初めて「観客」という存在に意識的に言及した河井演出は、原作戯曲に対する優れた応答であった。

関連記事

若だんさんと御いんきょさん『時の崖』|高嶋慈:artscapeレビュー(2019年05月15日号)

若だんさんと御いんきょさん『鞄』|高嶋慈:artscapeレビュー(2020年04月15日号)

2021/02/28(日)(高嶋慈)

譜面絵画『Terra Australis Incognita』

会期:2020年~2021年

吉祥寺シアターほか[東京都]

『Terra Australis Incognita』は譜面絵画が2020年から2021年の1年間をかけて取り組むプロジェクト。脚本・演出を務め青年団演出部にも所属する三橋亮太はこれまでにも第6回せんだい短編戯曲賞の最終候補作品に『牛乳とハチミツ、ゆれて三日月を喰みる』が、かながわ短編戯曲賞2020の最終候補作品に『新津々浦駅・北口3番バスのりば』が、そして3月20日に最終審査会が控えるかながわ短編戯曲賞2021の最終候補作品に『【H+】アポトーシスしてみた』がノミネートされるなど、その戯曲が評価されつつある若手劇作家のひとり。ラテン語で「未知の南方大陸」を意味するという新作戯曲『Terra Australis Incognita』もまた、企みに満ちた戯曲/プロジェクトだ。

「1st(戯)曲アルバム」と冠された戯曲『Terra Australis Incognita』は8本の短い戯曲で構成されている。同作は2021年の間に複数の場所、異なる出演者での上演が予定されているそうだが、「上演をする際には、戯曲を音楽のプレイリストのように一曲ごとに組み合わせることで上演」することになっており、それは「会場や環境、土地の歴史、出演者の人数に応じ、どこで体験したとしても特異性を帯びる作品」を、「いつでも・どこでも・何人が出演しても、ふさわしい演劇作品」をつくるためだという。実際、12月にワーク・イン・プログレスとして配信された映像公演は海辺の公園を舞台に3人の俳優によって演じられ、1月に(予定されていた演劇公演が緊急事態宣言に伴い中止となり)映像公演として配信された祖師ヶ谷大蔵ver.はカフェ ムリウイ屋上劇場を舞台に2人の俳優によって演じられており、上演された戯曲もその順番も異なっていた。

さらに、すでに「アルバム」として発表されている戯曲に加え、各会場で「限定戯曲」も追加されるのだという。すでにワーク・イン・プログレスでは「形・フレーム」、祖師ヶ谷大蔵ver.では「暦から風」という2本の戯曲が追加されている。上演を重ねるごとに追加される戯曲は場所と作品とのつなぎの役割を果たしつつ、未来の上演の可能性を広げることになる。

8本の(あるいは10本の)戯曲を通して語られる物語は錯綜している。国外(?)の海辺の村に滞在したBさんなる人物の話をしている2人。Bさんと村長、そして通訳の会話。どこかからやってきた船の乗員を皆殺しにしてしまったという村の昔話。先住民との対立と虐殺。猫たちの会話。進化した動物が博物館で自分たちの祖先を見て交わす言葉。コロンブス。現地の子との対話。生贄の風習。伝説のモチーフとなった動物とその保護区域。映画『青と緑の全貌』。巨人の背骨と埋蔵金、等々。これらの断片が語られる物語のなかでさらに別の物語のなかへ、そしてまた別の物語のなかへ入っていくように語りつがれていく。重なり合う無数のレイヤーは観客の足元にあるはずのそれとも同質のものだ。『アラビアンナイト』のような戯曲はしかも、上演の度に語られる順番が入れ替わり、新たな断片が追加されていく。いくつものレイヤーが重なり溶け合うのみならず、ときに物語の内外は反転し、クラインの壺のような物語の迷宮が生成される──かもしれない。

3月14日には本作初の劇場公演が吉祥寺シアターで予定されている。これまでの映像公演では、戯曲で語られる内容の多様さに比して単調な上演スタイルが気になった。戯曲をそのまま上演すると基本的に会話をしているだけの場面が延々と続くこと、登場人物の語りのトーンがどれも似通っていることなど、戯曲に起因する「退屈さ」に加え、出演俳優=舞台で発せられる声の種類の少なさは物語をモノトーンに押し込んでしまう。吉祥寺シアター公演では出演者はグッと増え、映像出演の2人も合わせると12人。多様な声が戯曲に仕組まれた複雑なレイヤーを浮かび上がらせることを期待したい。

公式サイト:https://fumenkaiga.wixsite.com/fumenkaiga

2021/02/22(月)(山﨑健太)

サンガツ『¿Music?』

会期:2021/02/19~2021/02/20

ロームシアター京都[京都府]

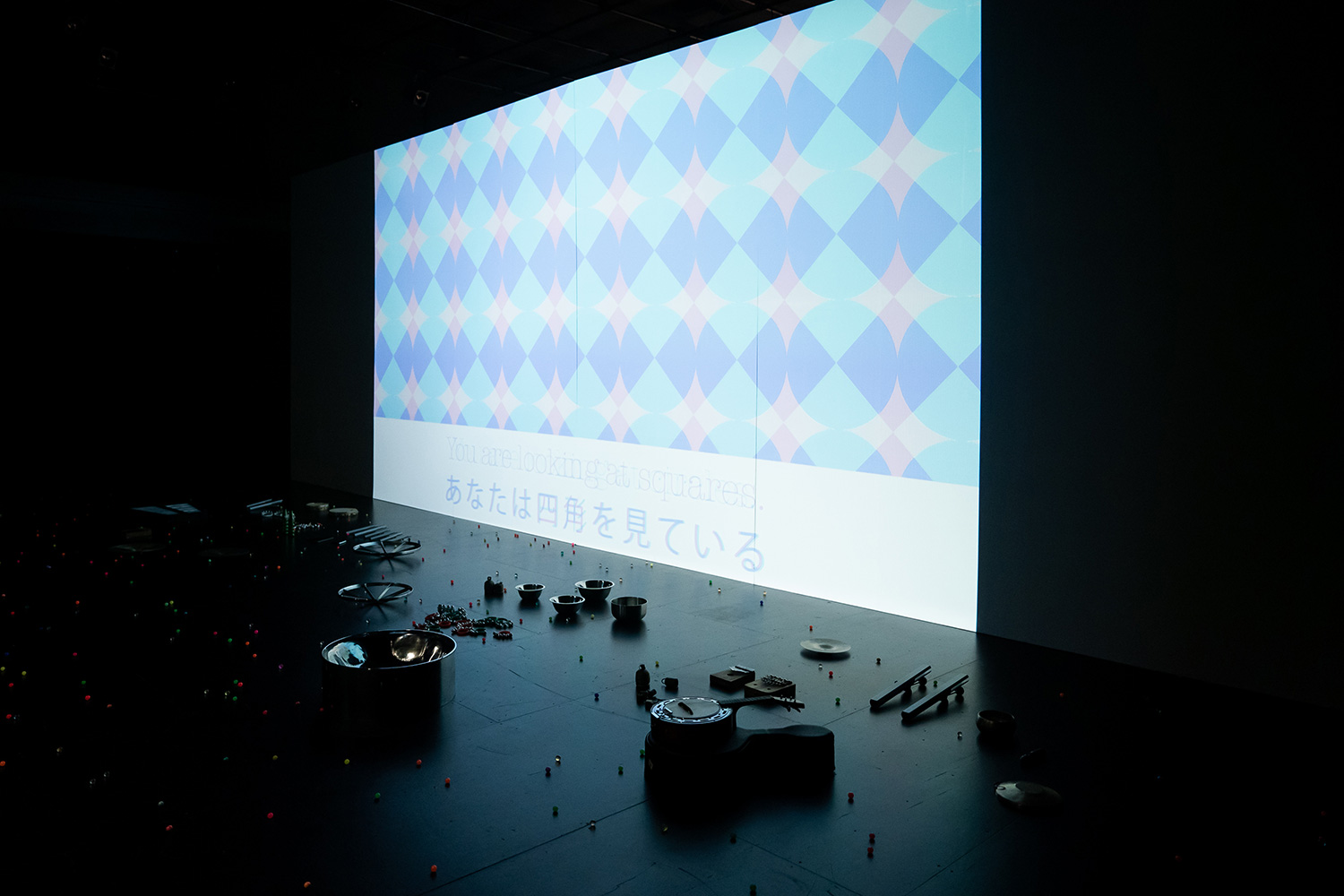

「コロナ禍における舞台公演への制限」を逆手に取り、実験的な上演形態へと昇華したライブコンサート。会場に入ると、舞台があるべき空間と客席は高さ数メートルの壁で遮られ、壁の前には鉄琴、弦楽器、タンバリンやシンバル、鈴、カリンバ(アフリカの民族楽器)などの楽器や、ガラス瓶、金属のボウルなど「楽器」ではないが叩くと音を鳴らすことができるモノがさまざまに並べられている。

[撮影:井上嘉和]

そして「上演」が始まると、この「壁」には字幕が投影され、「音楽はどのように成立するのか」をめぐる断章的な問いと実演とともにコンサートが進行していく。「音」と「音楽」の境界はどこにあるのか。単音とその反復。リズムすなわち時間の分節。時間的進行という構造(ストラクチャー)。意図と偶然性。秒やヘルツといった物理的単位の客観性と、「いまここにはない音」への想像。空気の振動という物理的なバイブレーションと、「音楽を聴くあなたと私のなかで起こる共鳴」というバイブレーション。時間と空間を分節しつつ、音楽はそれを聴く者の関係性や共同体をつくり上げていく。

[撮影:井上嘉和]

壁の前に並べられた楽器やさまざまな物体は、「それを鳴らす演奏者の登場」を期待させるが、彼らはいっこうに姿を現わさない。一方、中盤では、「壁」を隔てた双方向的なコミュニケーションが仕掛けられる。壁の向こう側から突如、色とりどりの小さなゴムボールが投げ込まれ、楽器や並べられた物体に当たって予測不可能な音を立てながら飛び跳ねる。「音」が物理的接触によって生じるものであることと、「あらゆるモノにその可能性が潜在している」という遍在性。また、壁の向こうからこちらへロープが伸びてくると、「吊ってある紙を受け取り、願い事を書いて、紙ヒコーキにして壁の向こうへ飛ばしてください」と字幕が告げる。紙ヒコーキは意外と難しく、なかなか壁を超えることはできない。そのうち壁の向こう側からも、次々と紙ヒコーキが飛来する。境界や分断をそれでも越えたいという願い、音楽が希望のメッセージを伝えるものであるというストレートな主張とともに、観客を巻き込んだ祝祭的な時間となった。

終盤では、「壁」が次第に左右に分かれ、隙間から眩しいレーザー光が照射される。「壁」は最終的に「門」のような形態となるが、その奥の無人の舞台上には楽器と機材があるだけで、彼らは最後まで姿を現わさない(カーテンコールもない徹底ぶりだ)。「出演者がまったく姿を現わさない」という事態は、(朗読劇は別として)演劇やダンス公演ではほぼ不可能だろう。「音楽の上演において、演奏者の身体とは何なのか」という問いを最後に投げかけて、本公演は終了した。

[撮影:井上嘉和]

2021/02/19(金)(高嶋慈)

小泉明郎『解放されたプロメテウス』

会期:2021/02/17~2021/02/21

SHIBAURA HOUSE 5F[東京都]

あいちトリエンナーレ2019で初演されシアターコモンズ'20でも上演された『縛られたプロメテウス』の「続編とも言える新たなVR作品」、小泉明郎の『解放されたプロメテウス』がシアターコモンズ'21で上演された。

会場は三方をガラス窓に囲まれた開放感のある空間。床の中央には人間がひとり横たわっている。「開演後しばらくすると、ヘッドセット内に現われるアバターが地上面まで浮上します。それ以降は、それぞれのアバターに近づくと、アバターたちの見ている夢に入ることができます。夢から出る際はアバターから大きく一歩離れてください」などの説明をひと通り受けてヘッドセットを装着すると、床下に横たわる5体のアバターの姿が見える。合成音声が「私たち人間は、そのシステムを、こよなく愛していた」と語り出すとゆっくりと浮上するアバターたち。以降、鑑賞者は会場内を歩き回り、アバターに近づいたり離れたりしながらその夢を覗き見ていくことになる。

[撮影:佐藤駿]

[撮影:佐藤駿]

合成音声は語る。「ある謎の病の流行を機に、システムに突然変異が起きた。システムが、夢を毎晩見るようになったのである。しかも、多くの夢が、悪い夢であった」。では、鑑賞者である私の目の前に横たわり夢を見ているこのアバターこそが「そのシステム」なのだろうか。しかし「そのシステムは、おとなしく、優しい性格をしてい」て、「よく働」き、「私たちが家に帰ると、必ず笑顔で迎えてくれた」のだともいう。ならば「そのシステム」とはつまり人間のことなのではないか? では、「私たち人間」を自称する合成音声は?

アバターに近づくと周囲の景色は消え、鑑賞者である私はアバターの夢の中らしき空間に入り込む。CGによって描写されたそこはしんしんと降る雪に、流れ落ちる砂に、あるいは高層ビルに囲まれた無機質な空間で、横たわったまま宙に浮かぶアバター以外に人の姿はない。東南アジア系のアクセントだろうか、悪夢は辿々しい日本語で囁くように語られる。不思議な生き物に見つめられ怖くて動けない夢。駅のような場所に自分以外誰もいない夢。雪の夜に橋の下で一夜を明かす夢。王様のような暮らしがアラームの音で崩壊し、遅刻したことを責められる夢。魔女の鞭で体を真っ二つにされ、それでも死なない夢。語りはループしていて、悪夢が終わることはない。私はしかし悪夢に囚われることなく、ひと区切りがついたところで次の悪夢を「鑑賞」するために移動する。

[撮影:佐藤駿]

[撮影:佐藤駿]

[撮影:佐藤駿]

[撮影:佐藤駿]

開演前、夢から出られなくなってしまった場合は手を挙げてスタッフに知らせてくださいというアナウンスを聞いた私は、それはぞっとしない状況だなと思ったのだった。だが私は「アバターから大きく一歩離れ」距離を取ることで悪夢から簡単に離脱し、それを見ないで済ますことができる。対してアバターたちは、悪夢から逃れることはおろか距離を取ることすら許されていない。その残酷さ。終演後、帰り際に手渡された紙には「作中の夢は、日本で働くベトナム人の若者達が、コロナ禍中に実際に見た夢です」との文言が記されていた。技能実習生の名のもとに奴隷のように働かされる人々を、入管収容所で不当に長期収容されている人々を思う。

5体のアバターのうち1体はなぜか丸太の姿をしていて、それは私に旧日本軍の研究機関である731部隊が人体実験の被検体のことをマルタと呼んでいたという話を連想させた。人間を労働力としてしか見ず、あまつさえそれをシステムと呼んでしまうのであれば、その思考は731部隊のそれとも遠くない。

合成音声の語る「私たちは、システムを観察し続けた」という言葉は、私が傲慢な鑑賞者の位置に立っていることを暴き立てる。「私たち人間」は「悲しみと恐れに満ちていた」という「システムの夢」を「美しいと感じるように」なり、「システムと同じように、夢を見たいと願うように」なったというのだからそれは傲慢以外の何物でもないだろう。だが、最後に至り、合成音声の語りはやや調子を変える。「私たち人間も、かつての人間のように、悪夢を見たいと祈るようになった」。その言葉が示唆するのは、人間が現在ある姿からは「解放」された未来だ。だがその「未来」は単純な時間の経過によって訪れるものではなく、経済と技術の発展の先、格差の上にある。「私たち人間」と「かつての人間」は同じ現在に存在している。ならば、「かつての人間のように、悪夢を見たい」という一見したところ傲慢にも思える願いは、痛みを共有するための「祈り」へと転じ得るのかもしれない。

終演後にアクセス可能な「もう一つの夢」のモノクロームの画面には、ヘッドマウントディスプレイを装着し「夢」に没頭する鑑賞者たちの姿が映し出されていた。現実は何重にも階層化され、「私たち人間」もまたシステムに組み込まれている。だが、床に横たわっていた人間だけはヘッドマウントディスプレイを装着していなかった。あの人間だけは夢から醒め、いや、現実という悪夢にアバターたちとともに対峙していたのかもしれない。ヘッドマウントディスプレイを外した私は夢から醒めているだろうか。

[撮影:佐藤駿]

[撮影:佐藤駿]

シアターコモンズ'21作品ページ:https://theatercommons.tokyo/program/meiro_koizumi/

小泉明郎公式サイト:https://www.meirokoizumi.com/

関連記事

小泉明郎×南澤孝太対談──テクノロジーが更新する、人と社会の輪郭線|小泉明郎(アーティスト)/南澤孝太(慶應義塾大学大学院メディアデザイン研究科[KMD]教授):フォーカス(2020年04月15日号)

あいちトリエンナーレ2019 情の時代|小泉明郎『縛られたプロメテウス』|高嶋慈:artscapeレビュー(2019年11月15日号)

2021/02/18(木)(山﨑健太)

中村佑子『サスペンデッド』

会期:2021/02/11~2021/02/28

ゲーテ・インスティトゥート東京ドイツ文化センター[東京都]

『サスペンデッド』はシアターコモンズ'21の一環として発表された中村佑子によるAR映画。中村のシアターコモンズへの参加は2019年のリーディング・パフォーマンス『アリス・イン・ベッド』(作:スーザン・ソンタグ)の演出を担当して以来二度目となる。

会場はゲーテ・インスティトゥート東京ドイツ文化センターにある、おそらくはゲストの滞在用に設えられたものだと思われる一画。ひとつながりになったリビングダイニングキッチンに洋室が二間、和室が一間あり、中に入ってしまえばそこはほとんど一般的な住宅と変わらない。『サスペンデッド』の鑑賞者は、10分ごとにひとりずつその「居住空間」へと導かれ、ヘッドマウントディスプレイを装着した状態で各部屋を順に巡っていく。ヘッドマウントディスプレイを介してモノクロームになった室内で鑑賞者が対峙するのは宙に現われる鮮やかな映画のスクリーン。そこに映し出されるのは精神的な病を抱える母を持つ子の視点から振り返られる物語であり、その大部分は鑑賞者が立つ「居住空間」で撮影されたものだ。

[撮影:佐藤駿]

[撮影:佐藤駿]

かつてあったものを映し出す映画というメディアが、それが撮影された当の空間で体験されるとき、それがかつてそこにあったのだという感覚はより一層の強いものとなる。「そこ」はまさにその場所として目の前にあり、しかしそこにいたはずの人物もそこで起きたはずの出来事も目の前にはない。鑑賞者のいる室内には食器の置かれたダイニングテーブルやソファ、勉強机といくつかのぬいぐるみ、ベッドなど、「彼女たち」が過ごす空間と同じものも置かれているが、現実の室内に置かれているのは映画のなかで映し出されるもののごく一部でしかなく、ガランとして生活感のないそこはすでに抜け殻のようだ。置かれているというよりはかろうじて残された痕跡。ヘッドマウントディスプレイ越しの視界はモノクロームに色を失い、そこにあるはずの現実が遠い。宙に浮くスクリーンだけが、「彼女」の記憶だけが鮮やかだ。

[撮影:佐藤駿]

[撮影:佐藤駿]

ところで、「彼女」とは誰か。鑑賞者が最初に導かれた部屋でまず目にするのは、この映画が作者自身を含めた3人の女性の幼少期の体験をもとにしたものであり「いまも世界のどこかで病の親と暮らしている子供たちの家庭のなかで体験する宙吊りの感覚を映像化したもの」だという言葉だ。母が起きるのを待ち、友達と遊ぶことなく家に帰り、母の「目の前の霧」が晴れるのを待ち、あるいは入院した母の帰りを待つ。「宙吊りの感覚」というのはこのようなすべてが待機状態に置かれた時間を指す言葉だろう。しかしそれでも時間は流れ、いつか状況は変わっていく。秒針の音が耳を打つ。

「あなたの痛みがどんなものか、私は想像することしかできない」と「彼女」の声は語る。「あなた」と呼ばれているのはもちろん「彼女」の母親なのだが、それは映画の鑑賞者への呼びかけのようにも響く。ヘッドマウントディスプレイ越しのモノクロームの視界、世界の遠さは鬱の症状のそれに通じているようにも感じられる。「目の前の霧」。映画は子である「彼女」の視点で語られる記憶だ。ではこのモノクロームの視界は誰のものか。室内を歩くほかの鑑賞者たちが私に注意を向けることはなく、同じ部屋にいながら自らの世界に入り込んでいるように見える。

鑑賞者たる私は室内を漂う光の粒子に導かれて部屋から部屋へと移動していく。窓際の椅子、ソファ、ダイニングテーブル、子供部屋にベッドの置かれた和室。記憶の場所を巡るように漂う光の粒子は「彼女」の記憶の残滓か、それとも母親のそれか。「ひとつの心が壊れるのを止められるなら」「ひとつの命の痛みを軽くできるなら、ひとつの苦しみを鎮められるなら、1羽の弱っているコマドリを、もう一度巣に戻せるなら、私が生きることは無駄ではない」。「ただいま」と告げる母から切り返して子の顔のアップ。「おかえり」の声が画面に重なる。子でありながら母のような立場に置かれた「彼女」。かつて子であり、現在は母となった中村がこの映画を撮ることは、二重化された「彼女」に現在から手を差し伸べることだ。それは祈りにも似ている。

エンドロールのあと、映画の最後に示されるのは、日本国内では精神疾患を患う親と子供はその人数すら把握されておらず、「支援の穴」と言われているという現実だ。ヘッドマウントディスプレイを外し、色彩を取り戻した私の現実に「彼女」の姿は見えていない。

[撮影:佐藤駿]

[撮影:佐藤駿]

[撮影:佐藤駿]

[撮影:佐藤駿]

シアターコモンズ作品ページ:https://theatercommons.tokyo/program/yuko_nakamura/

中村佑子Twitter:https://twitter.com/yukonakamura108

関連レビュー

中村佑子/スーザン・ソンタグ『アリス・イン・ベッド』|山﨑健太:artscapeレビュー(2019年05月15日号)

2021/02/17(水)(山﨑健太)

![DNP Museum Information Japanartscape[アートスケープ] since 1995 Run by DNP Art Communications](/archive/common/image/head_logo_sp.gif)