artscapeレビュー

パフォーマンスに関するレビュー/プレビュー

チェルフィッチュの〈映像演劇〉『風景、世界、アクシデント、すべてこの部屋の外側の出来事』

会期:2021/05/14~2021/05/21

チェルフィッチュの〈映像演劇〉『風景、世界、アクシデント、すべてこの部屋の外側の出来事』は4本の〈映像演劇〉によって構成される演劇公演/展覧会。2020年に札幌文化芸術交流センターSCARTS内のSCARTSコートで「初演」され、今回は穂の国とよはし芸術劇場PLAT アートスペースでの「再演」となった。

展覧会形式の〈映像演劇〉としては2020年に熊本市現代美術館で「初演」された『渚・瞼・カーテン』に続く第二弾。「境界」のモチーフは通底しながら、6本の独立した作品が並ぶ印象の強かった『渚・瞼・カーテン』から一転、『風景、世界、アクシデント』は足立智充と椎橋綾那の二人の俳優は共通しつつも形式の異なる四つの作品をひとつの空間に配置し、あるひとつの部屋を舞台にした趣の演劇公演/展覧会となっていた。

会場に入ってまず目に入るのは《カーテンの向こうで起きていること》。設置された壁面の前に2枚の白いレースカーテンが引かれている。そこに映し出される女(椎橋)はベランダにやってくる小鳥や空に浮かぶ雲の形など、カーテンの向こうの風景について語る。公園に出没する不審者、近づきつつある台風、踏切事故と不穏さを増していく語りはやがて、世界のあちこちで起きている災害の話に至る。だが、目にすることのない人たちの存在を気にかけることはほとんどないしこれからもないだろう、と「あなたは思ってる」と女は語る。「カーテンの向こう」はあちらかこちらか。存在しない線引きをしているうちに世界は転覆するだろう。時折ふわりと舞い上がるカーテンの向こうに女の実体はない。

会場の中央に置かれているのは《高い穴のそばで》。天板に「穴 hole」と書かれた丸テーブルに近づくと上方から男女(足立、椎橋)の声が聞こえてくる。「あなたは穴の底を覗き込もうとしている」という男に「わたしは穴の底を覗き込もうなんてしていない」と応じる女。男は穴の底にいるらしい。「考えるべきことはいつだって山ほどある。穴に気をとられてなんている場合じゃない」という女が穴に放った「小さな石のような物」は女がそれを忘れた頃に穴の底に届き「わたしを殺すだろう」と男は言う。丸テーブルの下の床面には真上からの光で黒い円形の影が描かれている。私の立つここは穴の縁かそれとも底か。

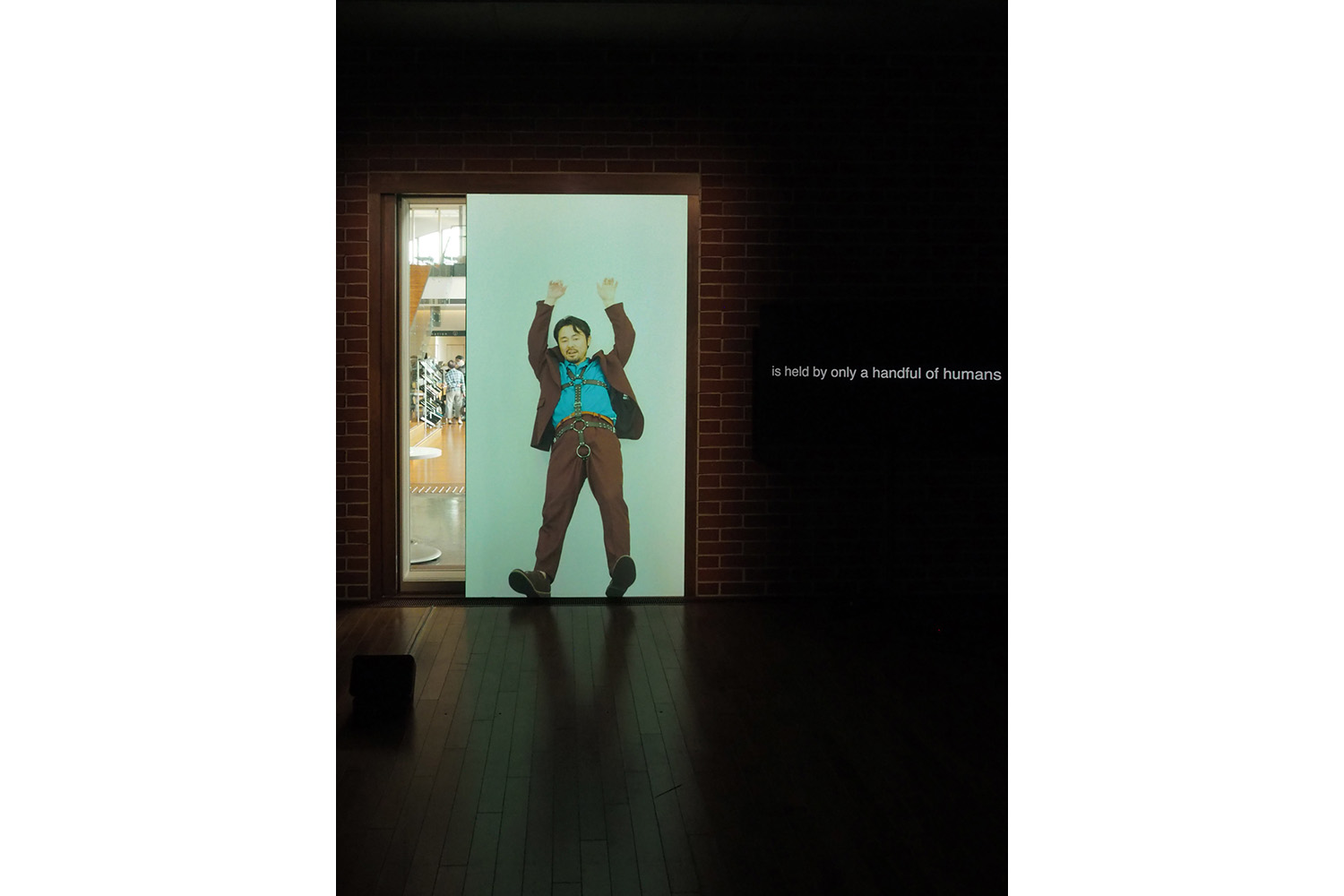

奥の壁面には《仕切り壁が仕切りを作っている》。壁にもたれながら話す男(足立)。すぐ横の壁にはガラスの嵌め込まれた縦長のスリットがあり、会場の外のカフェスペースでくつろぎ談笑する人々が見える。「世界は日に日に狂っていってる/ほとんどの人間は/そのことをあまり気にせず生きている」。平和な光景の背後でゆっくりと狂いゆく世界。「誰かが働きかけなければ、世界は正常化しない」と語る男が抱くのは革命への意志のようにも陰謀論に染まった狂気のようにも響く。

今回の展示ではここまでの3作品がひとつのループとして上演されており、観客は(入場のタイミングにもよるが)作品に誘導されるようにして会場の奥へと歩みを進めることになる。一方、《仕切り壁が仕切りを作っている》と向かい合う壁面では《ダイアローグの革命》が単独でループ上演されている。しかし、こちらはヘッドホンを装着して音声を聴く形式のため、壁面に映し出される男女の言葉が会場を歩き回る観客に届くことはない。観客はゆったりとしたひとり掛けのソファに腰を下ろし、ヘッドホンを装着することで、ようやく男女の声を聴くことができる。

「この世界をすぐにでも変えたい」と語る女と「世界が真に変わっていくことは、ゆっくりとした仕方でしか起こらない」と語る男。女は変革の実現のためには手段は正当化されると言い、男は正しい方法で変革を実現するために長い時間をかけなければならないと言う。両者の言葉は平行線を辿り、そもそも言葉を発する二人は互いの存在を認識していないようにも見える。男女はつねに正面を向いたままだ。時折、分身のようなもうひとりの男女が現われ短い言葉を発して去っていく。その言葉は未来からやってきた者のそれのようにも響くが二人はまるで別のレイヤーに存在しているようにときに平面上で重なり合い、干渉することがない。「ダイアローグの革命」とはその不能を示す言葉だろうか。沈黙した二人は私の方を見据え、しばしの後に去っていく。二人の言葉は私に向けられていたのかもしれない。

展示会場を出て振り返ると、スリットから会場内部の様子が見えた。壁の向こうで語っているはずの《仕切り壁が仕切りを作っている》の男の姿は私には見えず、薄暗い会場内に立つ観客たちが考えていることを私が知る術もない。展示会場からは能天気にも見えたカフェスペースを通り抜け、私は建物の外へ出る。世界には無数の境界が引かれていて、しかしどこまでもつながっている。

チェルフィッチュ:https://chelfitsch.net/activity/2021/02/eizo-toyohashi.html

穂の国とよはし芸術劇場PLAT:https://www.toyohashi-at.jp/event/performance.php?id=965

関連レビュー

渚・瞼・カーテン チェルフィッチュの〈映像演劇〉|山﨑健太:artscapeレビュー(2018年06月01日号)

2021/05/14(金)(山﨑健太)

村川拓也『事件』

会期:2021/05/14~2021/05/16

京都芸術劇場 春秋座[京都府]

プロの俳優ではなく、当事者が日々の労働を再現し、自らの言葉で経験を語るといった手法によって「ドキュメンタリー演劇」の騎手として評価を築いてきた村川拓也。一方、本作『事件』は、村川自身が3年前に京都市内のスーパーで刺傷事件を目撃した経験を元に、「スーパー」という消費空間で日々反復される店員と買い物客の営為とその綻びを再構築するものだ。犯人や被害者、目撃した買い物客など当事者が出演しない(できない)ことや、「ある架空の設定」のレイヤー的交差によってドラマ(未満のドラマ)を紡ぎ出す手法は、一見「フィクション」「物語」への志向にも見える。本評では、この村川の新たな試みを、ドキュメンタリー的手法の代表作とされる『ツァイトゲーバー』(2011)→『インディペンデント リビング』(2017)→『Pamilya(パミリヤ)』(2020)の系譜との連続性と断絶・飛躍という両面から考えてみたい。

冒頭、ひとりの若い女性が自転車をおしながら下手側の客席脇の通路を通って登場し、舞台上を一回りした後、施錠された扉やロッカーをマイムで開け、業務のため着替えを行なう。『Pamilya』との連続性を暗示する導入だ(『Pamilya』も幼い娘の養育のため、渡日して老人ホームで働くフィリピン人女性介護士の「日々の介護労働」が再現される)。舞台上には、両側に商品陳列棚が並ぶスーパーの通路を示す白線のテープと、わずかな食品やペットボトル、衣類、奥にモニターが置かれただけで、ミニマルな余白に満ちている。この、想像力を投企すべき/空虚さに満ちた「スーパー」の空間で淡々と提示されるのは、女性従業員をメインに、店長の男性、服を買いに来た男子高校生の3者である。店員、管理する店長、買い物客という3つの立場が、始業準備や開店前の「あいさつ」の復唱、掃除、品出し、レジ業務、着ぐるみマスコットの一日店長のキャンペーン、退勤といった一日の時間軸のなかで交互に反復されていく。動作は無対象で、体の動きだけをただ淡々と見せるものだ(それは、後述の内容とも関わるが、 エンタメ的な要素や誇張性を伴う「マイム」というより、「動作をエアーで行なっている」感覚に近い)。「会話」を通して、女性従業員は保育園に幼い子どもを預けながら働いていることや店長の無理解、引きこもりの男子高校生を心配する母親、彼の抱える鬱屈といったそれぞれの事情が垣間見え、わずかな奥行きが与えられる。

[撮影:井上嘉和]

[撮影:井上嘉和]

本作が徹底して描くのは、店員にも客にも等しく「役割」「機能」だけの存在であることを求める、「スーパー」に象徴化された「日常」の平板さと、抑圧によって成り立つ「快適さ」だ。その不気味さを増幅的に演出するのが、「会話相手の声」の処理である。基本的に舞台上には1名ずつしか登場せず、「次の業務の指示や客のクレームがあったことを注意する店長の声」「男子高校生の母親や接客する店員とのやり取り」といった「会話」はすべて、「頭上のスピーカーから流れる不在の声」として演出される。女性従業員は「スピーカーの声」に黙々と従い、レジ業務ではどの(見えない)客に向かってもマニュアル化された文句を機械的に反復し続け、「もっと笑顔で」という店長の注意にも逆らうことはない。だが、「いらっしゃいませ」「ありがとうございました」「申し訳ございません」といった文句を、店員のお手本として延々と復唱し続ける店長もまた、消費資本主義社会と会社組織のなかで自動化されたロボット的存在にすぎない。休憩時間にひとりお菓子を食べる店長の背後では、モニターに化粧品のCMが無音で延々と流れ、明るい空虚さと孤絶感を増幅する。

[撮影:井上嘉和]

ここで、最も基底的なレベルで「生」を支える日々の「労働」の透明性を、エアー動作による「再現」によって逆説的に可視化するという点で、『ツァイトゲーバー』『インディペンデント リビング』『Pamilya』の系列と本作の共通項が浮かび上がる。ALS(筋萎縮性側索硬化症)など重度身体障害者の介助を本職の介助士が舞台上で再現する『ツァイトゲーバー』『インディペンデント リビング』や、認知症の高齢者の介護を本職の介護士が再現する『Pamilya』が扱うのは、障害者や認知症の高齢者の介助や介護という、「生」の持続を根源的に支えているにもかかわらず、社会的に不可視化された労働である(『Pamilya』の場合はさらに、「外国人労働者」「シングルマザー」というレイヤーが加わる)。一方、スーパーの接客業務もまた、私たちの日常生活に組み込まれた一部であるが(ゆえに)注視されず、意識のなかで「空気」のような不可視状態にとどめ置かれている。両者はともに、私たちが「快適」な日常生活を送るうえで、「見ないで済ましているもの」「見なくても(見ない方が)ストレスなくスムーズに過ごせるもの」をエアー動作によって「見させられる」のであり、クリアな輪郭として浮かび上がらせる。

また、村川作品のもうひとつの通奏的な主題として、「演劇」に対する原理的批判がある。『ツァイトゲーバー』『インディペンデント リビング』『Pamilya』の系列では、「観客のひとりを被介助者役として舞台に上げる」仕掛けによって、戸惑いや緊張でこわばって「動けない」その表情や身体に「(不在の)被介助者」を重ね合わせるという想像力の発動が、「それを見る私たち観客自身の眼差しによるものである」という暴力性を再帰的に突き付ける。一方、本作では、店長の指示や注意、延々と読み上げられる客のクレームなど「頭上のスピーカーから流れる声」が、その「不在」と「高低差」によって、遍在する不可視の権力を示唆する。それは、メタレベルでは(舞台上には不在の)演出家の絶対的な声を示すとともに、指示やクレームを発する身体が不在化されていることは、自らが内面化している証左であるともとれる。

マニュアル化された動作やあいさつ、機械的反復、ルーティンへの従属。終盤、レジに立つ女性従業員を無言で刺す通り魔は、この「完全に自動化・制御されたルーティン」「従業員と陳列された商品、人間とモノの圧倒的な同質性」のシステムに外部から侵入し、亀裂を入れ、停止させようとする存在として登場する。だが、「刃物で刺す」行為自体も機械的に淡々と反復され、かつ何度反復しても、「ピッピッピッ」というレジの機械音が心電図の電子音のように不穏に鳴り響き続けるだけで、刺された店員は「死なない」。「転覆を企てる者も従属する者も、すでにシステムの一部である」ことの残酷な証明が、「死なない」という絶望だけが提示される。

機械のように「死なない」女性従業員が、退勤後、公園の遊具で(見えない)子どもを遊ばせるというラストシーンは、徹底して乾ききった本作にわずかな抒情性と救いを与える。本作で村川が「フィクション」を導入した理由を、そこに見出せるのではないか。

関連レビュー

村川拓也『Pamilya(パミリヤ)』|高嶋慈:artscapeレビュー(2020年03月15日号)

2021/05/14(金)(高嶋慈)

urauny「urauny dinner」

会期:2021/04/10~2021/05/05

White House[東京都]

Chim↑Pomのメンバーである卯城竜太、アーティストの涌井智仁、ナオ ナカムラの中村奈央によって運営される会員制のアートスペースWhite Houseの第一弾「展覧会」、「urauny dinner」が開催された。dinnerの語が示す通り、この展覧会は予約制レストランとして運営されており、観客は1時間ごとに4人ずつの予約枠を事前に押さえたうえで会場であるWhite Houseを訪れる。「提供される料理の素材は、無添加の有機食材などを使用した市販薬や化粧品」であり「作家は薬学者へのヒアリングと自身で食する事で安全を個人的に確認してきましたが、それは社会的に担保されるものではありません」とのことで、予約時には同意書へのチェックも求められる。

受付ではスマートフォンが回収され、私語が禁止であることを告げられると中へ。そこには白一色の立方体の空間が広がっている。入り口のある角から右奥へと対角線を引くように白く細長いテーブルが置かれていて、その突き当たる角にはテーブルがそのまま垂直に立ち上がるような形で強烈な白い光を発する照明器具が設置されている。連想したのは映画『2001年宇宙の旅』、あるいは実写映画版『進撃の巨人』(後編)に登場する謎の白い部屋。鳥や獣の鳴き声、何語かわからない会話に重低音(あるいはそれは照明器具から発せられたものかもしれないが)などが入り混じった音が聞こえてくる。それは発生源を想像することができる具体的な音を素材としながら、全体としてはどこでもない、むしろそれらの具体物からは切り離された空間を演出していた。

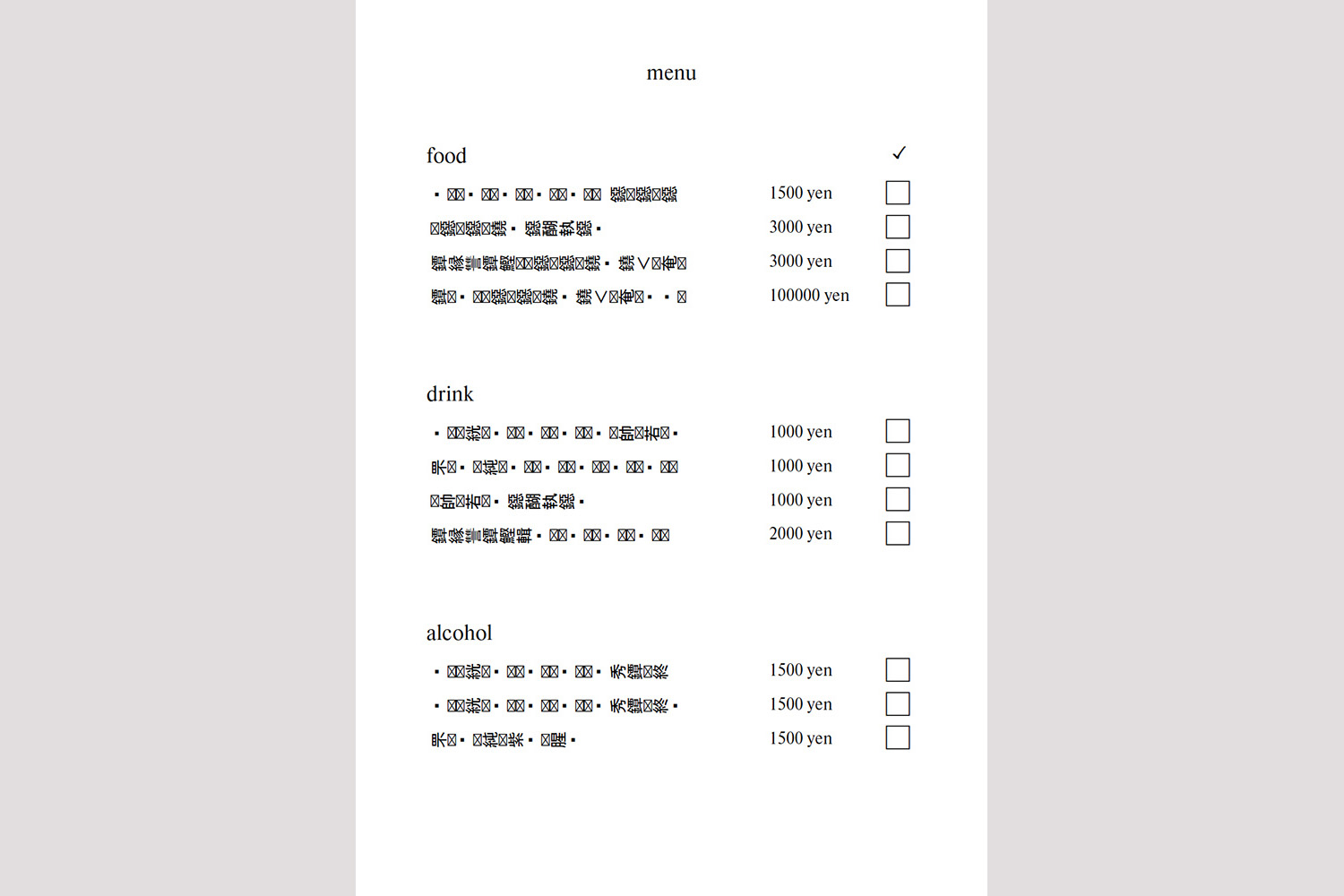

横並びでテーブルにつくとメニューが配布され、注文が決まったら手元のボタンを押してスタッフ(作家?)を呼ぶように言われる。しかし個別のメニュー名は文字化けしたような表記になっておりフード、(ノンアルコールの)ドリンク、アルコールの種別と値段の違いしかわからない。私は3000円のフードと1000円のドリンクを注文した。

「urauny dinner」メニュー表

「urauny dinner」メニュー表

しばらくすると水が提供されカトラリーがセッティングされる。カトラリー、と言ってはみたものの、それは私の知るフォークやナイフといったものではなく、Sの文字をグッと引き伸ばしたような(積分のインテグラル記号のような)形状の金属製の棒である。3種類の異なる太さのそれはテーブルの縁と平行に、波模様を描くよう恭しく置かれるのであった。

またしばしの間ののち、ドリンクが運ばれてくる。氷とともにロックグラスに入れられたトロリとした微発泡性の液体は私の予想に反し意外にも「飲める」。ジントニックがこんな味ではなかったか(私はほとんど酒を飲まないので何かほかの酒と混同している可能性もあるが)。

ちびちびとドリンクを飲んでいる間にほかの客の皿が運ばれてくる。どうやら居合わせた2人は同じものを頼んだらしい。チラリと見るとそこには棒状の物体が三つ並び、その上にはさまざまなトッピングが施されているようだ。小洒落たエクレアのようにも大きめの小枝(お菓子のアレを想像していただいても本物の枝だと思っていただいてもよい)のようにも見える。2人の客はカトラリーは使わず、手でつまんで端からそれをかじっていた。ポリポリと硬めの咀嚼音が聞こえてくるが、食が進まないらしく手も口もすぐに止まり、ときたま思い出したようにまたひと口、という様子。

かなり待たされた後で私の皿が運ばれてきた。鳥の嘴のような形状の物体と緩いマッシュポテトのような、あるいは少量の水で溶いた粉末のコーンスープのようなドロっとした液状の何か。表面に焦げ目がついた(おいしそうとも言える匂いのする)それらの上には青い花弁が散らされている。「鳥の嘴」と「マッシュポテト」が並ぶ様は焦げ目も相まってラクレットチーズ(バーナーで炙ってパスタの上にダーっとかけるアレ)のように見えなくもない。さすがに手で、というわけにはいかず、カトラリーになすりつけてひと口。おいしくも不味くも食えなくもないという絶妙なライン。私は食べ物を残すことにかなり強い抵抗感があり、完食するつもりでしばらく食べていたのだが、カトラリーが液体を掬える形状ではないためごく少量ずつしか口に運べず、しかも食べているうちにうっすら気持ち悪くなってきたためあえなくギブアップ。ドリンクにせよフードにせよ、味よりはむしろ口に残る舌触りの方が「気持ち悪い」と感じる原因だったように思う。

鐚 鐚 鐃�鐚醐執鐚�(2021)

鐚 鐚 鐃�鐚醐執鐚�(2021)

しかしこれ以上は食べられないとなってもスタッフはキッチンに引っ込んでいて、どうなれば終わりなのかもわからない。手持ち無沙汰な時間を潰そうにもスマートフォンは手元にない。ほかの客とともに無言でスタッフを待つ気まずい時間がかなり長く続く。漂う気まずさには出された食べ物を完食していない(というかほとんど残している)ことへの罪悪感も含まれているだろう。宇宙人との会食に呼ばれたものの食事が口に合わず、残したことで相手の機嫌を損ねはしないだろうか(怒って私を食べたりしないだろうか)と心配するような心持ちである。

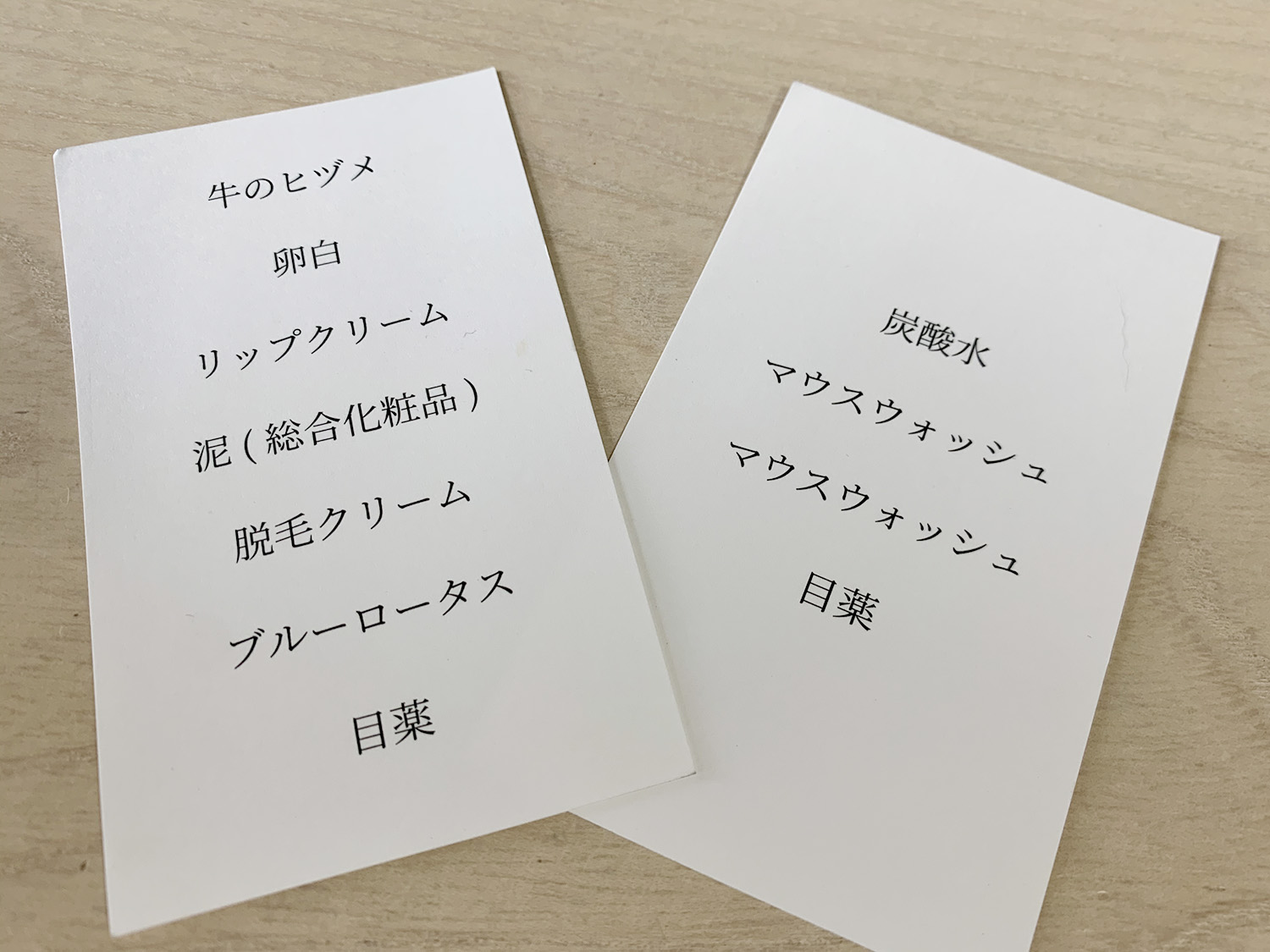

ようやく解放されると注文したメニューの食材が記された名刺大のカードを受付で手渡され、そこで私はようやく自分が何を食べたかを知ることになる。マウスウォッシュ、目薬、リップクリーム、脱毛クリーム等々。なるほど、そもそもマウスウォッシュやリップクリームは使っているうちにその一部が体内に取り込まれているだろうし、目薬もまた目の粘膜を通して「摂取」されるものだ。それらを使う行為と飲食との違いは実はそれほどないとも言えるのかもしれない。

しかし参ったのはその後である。帰宅して風呂に入ってはボディソープやシャンプー、入浴剤の匂いが、歯を磨けば歯磨き粉の匂いが吐き気を誘う。それは匂いに対する条件反射に過ぎないのだが、肌や口腔からそれらを「摂取」していることへの自覚が、身体という境界を侵犯されることへの抵抗として吐き気を生じさせているのだとも言えるだろう。そのとき、「食べられて」いるのはむしろ私の方なのだ。では、普段の食事はそうではないと言い切れるだろうか。「会食」のテーブルの向かいには誰も座っていなかった。私が対峙する相手は皿の上の「食べ物」であり、テーブルの向こうに広がる世界だったのだ。私の身体は一生をかけて内部から侵食され、世界という外部へと消化されていく。

urauny:https://twitter.com/urauny

関連記事

コロナ禍における正反対のふたつの展覧会──ダークアンデパンダン/内藤礼 うつしあう創造|能勢陽子(豊田市美術館):キュレーターズノート(2020年07月01日号)

2021/04/28(水)(山﨑健太)

青年団リンク やしゃご『てくてくと』

会期:2021/04/17~2021/04/27

こまばアゴラ劇場[東京都]

伊藤毅が作・演出を務める青年団リンク やしゃごはその前身である青年団若手自主企画伊藤企画時代から、障害者とその周囲の人々を繰り返し描き続けてきた。最新作のテーマは「発達障害グレーゾーン」だという。

舞台は事務所に工場、直売店が併設された「コグマ製菓」の休憩室。障害者雇用で働く間宮(藤尾勘太郎)はようやく仕事に慣れてきたところだが、本当はパソコンを使った仕事をしたいと思っている。同じく障害者雇用で働く中本(井上みなみ)は小学生の工場見学でなぜか特技のルービックキューブを披露することに。一方、二人のジョブコーチの猿手(とみやまあゆみ)は、自らの仕事のできなさに落ち込む新入社員・八幡(石原朋香)の様子を見て相談に乗れるかもしれないと申し出る。八幡は猿手の勧めに従い発達障害の診断を受けるが結果はグレーゾーンで──。

[撮影:田中流]

[撮影:田中流]

「発達障害グレーゾーン」は「発達障害の特性があるが、診断基準は満たさない状態を指す通称」。当日パンフレットには「診断基準を満たす場合と比べ困難は少ないと思われがちだが、理解や支援が得られにくいなど、グレーゾーンならではの悩みもある」という解説も付されている。自分は発達障害だからこんなにも仕事ができないのだと折り合いをつけようとしていた八幡はその結果が受け入れられず「こんなに困ってるのに」「私普通なんですか?」「私は発達障害になりたかったんです」と感情を爆発させる。

八幡のあんまりな発言に「中本に失礼ですよ」と怒り出す工場ライン長の犬塚(佐藤滋)。それにもちろん、たとえ発達障害だという診断が下されたところで八幡の抱える困難のすべてが解決するわけではない。上司の綿引(中藤奨)は障害者雇用だと給料が安く、発達障害では障害者年金ももらえないという現実を八幡に突きつける。だから自分はクローズで(=障害のあることを伏せて)就職したのだと。「八幡さんは、出来ると思ってたことが出来なくて、駄々こねてるだけです」。

綿引の怒りの矛先は犬塚にも向かう。犬塚は中本に自らの妹の姿を重ねて見ているらしい。工場見学で中本にルービックキューブを披露させることを提案したのも犬塚だ。何かと中本を構う犬塚に綿引は「中本さんのことどう思ってるんですか?」「かわいそうだと思ってるんでしょ?」「思ってるから、あんな構うんですよ」「どっちが失礼なんだ」と畳みかける。その言葉は中本が猿手との面談で発した「私を助けてくれるから」「言われてる気がする。お前が悪いって」という言葉とも呼応するだろう。

[撮影:田中流]

[撮影:田中流]

「障害」は個人の性質ではなく周囲の環境との関わりなかに生じるものだという考え方がある。八幡の両親は家業であるケーキ屋を手伝う娘の「できなさ」を本人には「言えなかった」。結果として八幡は外で働くようになってはじめて自分の「できなさ」と向き合うことになる。両親の選択は「正しかった」のか。

一方、事務所で働く牧野(岡野康弘)と直売店で働く小渕(木崎友紀子)の娘は去年から学校に行っていないらしい。「私は別に自由にしたらいいと思うんだけど」「逃げられるんだったら、逃げた方がよくない?」と小渕は言うが、夫の牧野はフリースクールに通うことには前向きではないという。不登校の理由は明かされないのだが、小渕は八幡を「ピッコロ」と中学時代のあだ名で呼ぶ山下(辻響平)に「それって、いじめじゃないの?」「もう呼ぶのやめなね」と厳しい。山下は八幡が「嫌がってた前提じゃないですか」と反発するが、「ピッコロ」が『ドラゴンボール』に登場する全身緑色の宇宙人に由来するあだ名であることを考えれば八幡がそう呼ばれることを嫌がっていた可能性は高いだろう。しかし八幡と同期の小湊(赤刎千久子)は「ぴっころ」を『にこにこぷん』に登場するしっかり者の女の子ペンギンのことだと勘違いし、落ち込んでいた八幡を励まそうとして「ぴっころ」を連呼してしまう。

[撮影:田中流]

[撮影:田中流]

伊藤の筆は残酷なまでに公正だ。人も行為も出来事も、単純な善悪に振り分けることを許さない。コグマ製菓の人々に工場見学に訪れる小学校の先生・植田(緑川史絵)を加えた11人の登場人物の間に生じるいくつもの小さな出来事を通して、伊藤は観客の感情と思考を揺さぶり続ける。中本は「ちゃんと言ってくれないとわからなくて、すいません」と曖昧な会話の意図を汲み取れないことを詫びるが、翻って犬塚は、山下は、小湊は、あるいは私は、どこまで相手の気持ちを理解できているだろうか。

結局、八幡は「もうちょっと頑張ります」と自分にできることを探しはじめる。工場見学でのルービックキューブの披露は無事に成功し、中本自身も嬉しそうにしていたらしい。犬塚の暴走にも見えた提案は、結果としてはよかったことになる。間宮はひとつ仕事が終わるたびにスタンプカードにシールを貼っている。それは「自分は間違ってない」と安心できるからだ。誰もが正解のない問いに向き合い、誰かに「間違ってない」と言ってもらいたいと思いながらときに間違い、それでも日々を「てくてくと」一歩ずつ進んでいく。そうやって進んでいくことだけは「間違ってない」。エピローグで間宮が八幡と犬塚に差し出すシールはどこまでも優しい。

青年団リンク やしゃご:https://itokikaku.jimdofree.com/

関連レビュー

青年団リンク やしゃご『上空に光る』|山﨑健太:artscapeレビュー(2018年10月15日号)

2021/04/23(金)(山﨑健太)

グループ・野原『自由の国のイフィゲーニエ』

会期:2021/04/03~2021/04/11

こまばアゴラ劇場[東京都]

グループ・野原は演出家の蜂巣もも、舞台美術の渡邉織音、俳優の岩井由紀子と串尾一輝からなる演劇を上演するための集団。2017年にどらま館ショーケースに参加した『愛するとき死ぬとき』(作:フリッツ・カーター)の上演で活動を開始して以降、蜂巣の個人企画であるハチス企画名義での公演と合わせて三好十郎やベケットなど国内外のさまざまな戯曲を上演してきているが、グループ・野原名義での単独公演は今回が初となる。

『自由の国のイフィゲーニエ』は東ドイツ時代、「国家公認の作家でありながら、体制批判者と見なされ」「古典作品のモチーフに当時の事件や流行語を細かく織り交ぜる手法で、国家の検閲を回避し散文や詩を発表してい」(当日パンフレットより)た作家フォルカー・ブラウン(1939-)が87年から91年にかけて、つまりベルリンの壁崩壊と東西ドイツの統一を挟んで執筆し92年に発表した戯曲。四つの場面からなる戯曲はギリシア悲劇を下敷きにして書かれているが、ト書きや役名は一切記されておらず、複数の人物の言葉(と思しきもの)が渾然一体となって台詞を構成している。例えば「1. 鏡のテント」は愛人と共謀して父アガメムノンを殺した母クリタイムネストラへの復讐を計画する姉エレクトラと弟オレスト(オレステス)の対話のように読める。だが、戯曲と作者による注解にそれぞれ登場する「エレクトロレスト」「オレステレクトラ」という名は、姉弟が別個の人格としてではなく、分裂を抱えたひとつの人格として想定されていることを示唆する。「民衆(フォルク)/俺はフォルカーだ」というセリフはさらに、言葉を発する主体としての作者自身の姿をも投影するだろう。四つの場面にはほとんどつながりもなく、ギリシア悲劇に関する知識がなければそこで何が語られているのかを理解することも難しい。グループ・野原の上演では当日パンフレットに各場面のあらすじと登場する人物に関する説明を記載することで観客の理解の助けとしていた。

今回の上演ではしかし、言葉の主体には比較的シンプルなアイデンティティが割り当てられていた。最初の2場では言葉がその主体となる(と思しき)人物ごとに俳優に振り分けられ、「1. 鏡のテント」では岩井がエレクトラを、串尾がオレストを、「2. 自由の国のイフィゲーニエ」では1場と同じく串尾がオレストを、日和下駄がその友人ピュラデースを、岩井がオレストの姉イフィゲーニエを、田中孝史がイフィゲーニエを保護した敵国の王トーアスを演じていたと言って差し支えないだろう。

[撮影:渡邉織音]

[撮影:渡邉織音]

[撮影:渡邉織音]

[撮影:渡邉織音]

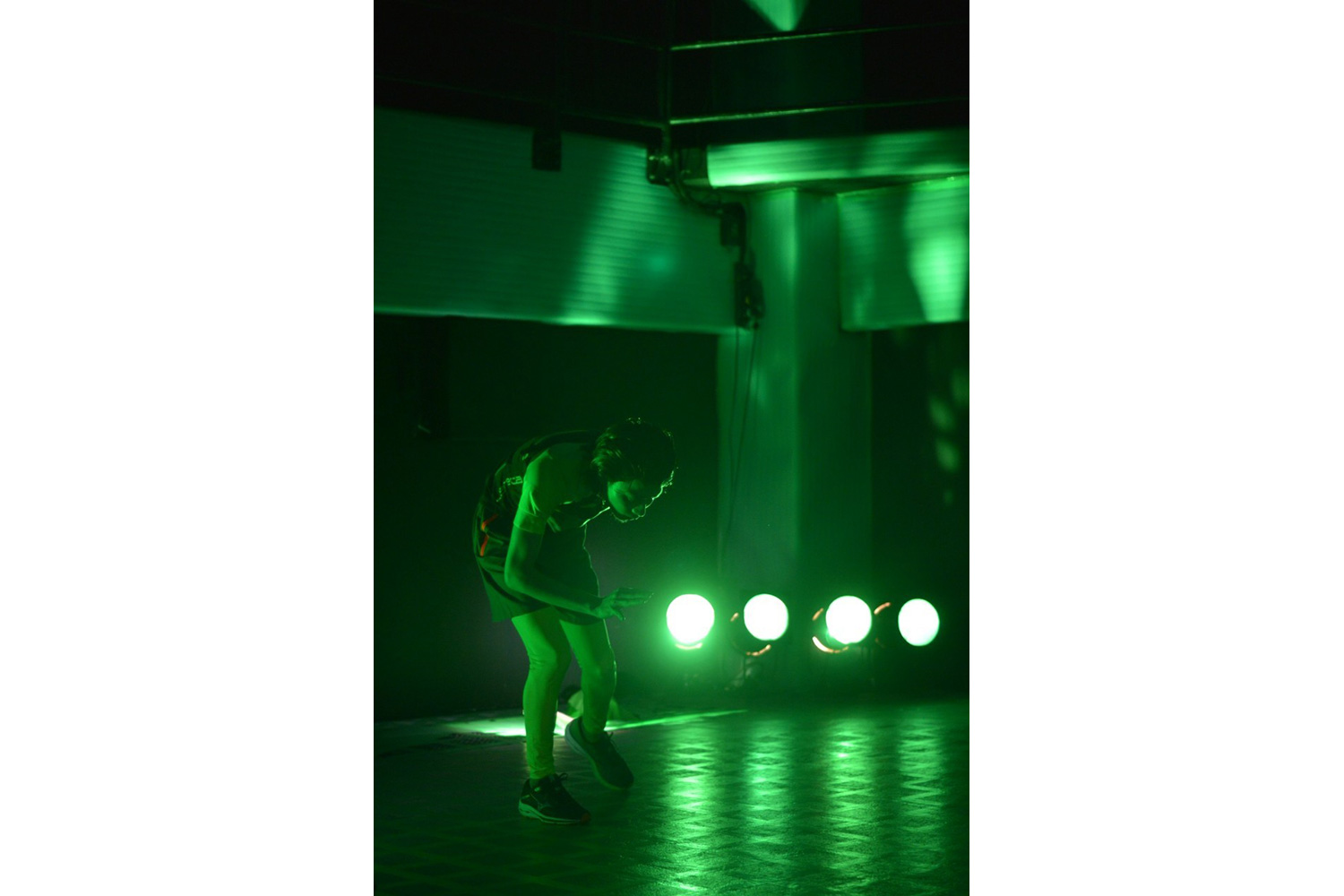

一方、このような配役によって失われた戯曲の複雑さは空間によって担われていたように思われる。グリーンバック(映像撮影において後から背景を合成するために使用される緑色の背景)のような舞台美術に覆われた空間はアナログとデジタルの入り混じったような質感で、その緑色が果たして地の色なのか照明によるものなのかも判然としない。そこに立つ俳優たちもまた、仮想空間に立つアバターのようにも見えてくる。1場での俳優たちのふるまいがその連想を強化する。エレクトラと対話するオレストの背後には二人の男(日和と田中)が影のように付き従い、エレクトラの言葉に反応するかのような彼らの身体の動きは次第に同調していく。独裁者の言葉に煽動されていく民衆。あるいは、SNS上の炎上に群がる匿名アカウント。同じ世界に生きながら、分断された私たち。

[撮影:渡邉織音]

[撮影:渡邉織音]

2場では同じグリーンバックの空間が一転してオレストらにとっての敵国であるトロイアはタウリス島となる。仮想空間=演劇的なそのふるまいは、しかし同時に、ひとつの空間をミュケナイとトロイアに引き裂くことでもある。それはミュケナイからトロイア、そして再びミュケナイへと自らの仕える先を変えざるを得なかったイフィゲーニエが背負わされた分裂でもあるだろう。

「強制収容所(大量死)でもあり、スーパーマーケット(大量生産)でもある場所に、死んだ兄をショッピングカートに乗せたアンティゴネーがやってくる」と説明される「3. 野外オリエンテーリング」ではラジコンのトラックが舞台上を走り回り、その荷台から言葉が聞こえてくる。スーパーに物資を運ぶトラックは同時にショッピングカートのようでもあり、その荷台には劇場が載せられている。ならば劇場が発するのは死者の言葉だろうか。ラジコンを操作するのは舞台袖に立つ日和だ。空間はその外部の論理によってコントロールされている。

[撮影:渡邉織音]

[撮影:渡邉織音]

「4. 古代の広間」にはギリシア悲劇の人物の名は登場しない。舞台に立つ日和は何者でもないようで、発される言葉は誰かの台詞というよりはただの言葉のようにして浮かぶ。ほかの三人の俳優が舞台に現われるとストレッチをはじめ、やがてまた去っていく。それは演劇の終わりであると同時にはじまり、あるいははじまり以前のようでもある。劇場を去る観客に手渡されるポストカードには「古代の広間」の声や音にアクセスできるQRコードが記されている。グループ・野原によって劇場に持ち込まれた言葉は、観客によって再び劇場の外部へと持ち出され、いつか解凍されるときを待つ。

[撮影:渡邉織音]

[撮影:渡邉織音]

[撮影:渡邉織音]

[撮影:渡邉織音]

グループ・野原:https://groupnohara3.wixsite.com/website

ハチス企画:https://www.hachisu-kikaku.com/

関連レビュー

青年団若手自主企画vol.79 ハチス企画『まさに世界の終わり』|山﨑健太:artscapeレビュー(2020年03月01日号)

2021/04/07(水)(山﨑健太)

![DNP Museum Information Japanartscape[アートスケープ] since 1995 Run by DNP Art Communications](/archive/common/image/head_logo_sp.gif)