artscapeレビュー

パフォーマンスに関するレビュー/プレビュー

いいへんじ『薬をもらいにいく薬(序章)』(芸劇eyes番外編vol.3.『もしもしこちら弱いい派 ─かそけき声を聴くために─』)

会期:2021/07/22~2021/07/25

東京芸術劇場シアターイースト[東京都]

芸劇eyes番外編vol.3.『もしもしこちら弱いい派 ─かそけき声を聴くために─』は東京芸術劇場が「若手の才能を紹介」するショーケースの8年ぶりの第三弾。「演劇にあらわれた時代の潮流をすくい取」ることもねらいだというこの企画で今回取り上げられたのが、企画コーディネーターも務める演劇ジャーナリスト・徳永京子の命名による「弱いい派」である。「弱いい派」という言葉にはかなり微妙なニュアンスが込められており、それをネーミングのそのままに「弱さの肯定」とだけまとめてしまうと誤解を招きかねないのだが、徳永は「諦念や絶望の手前で、冷静に、飄々と、あるいは自覚なき誇りを持って、とりあえず生きていく態度」や「登場人物の言葉を借りた糾弾や啓蒙ではなく、小さいけれども聴くべき当事者の声達」を描くつくり手たちを「弱いい派」と呼んでいる(いずれも当日パンフレットからの引用)。今回は「弱いい派」からいいへんじ、ウンゲツィーファ、コトリ会議の三組がそれぞれ40分程度の短編を上演した。

いいへんじは劇作・演出を担当する中島梓織と俳優の松浦みるを中心に2017年に旗揚げされた演劇団体。『薬をもらいにいく薬(序章)』(作・演出:中島梓織)は今後上演が予定されている長編『薬をもらいにいく薬』の冒頭部分となる。今回上演された3作品のなかでは「弱いい派」というキーワードをもっともストレートに引き受けた作品だと言えるかもしれない。

ある日、ハヤマ(タナカエミ)は出かけようとして薬を切らしてしまっていることに気づく。その日は同居している恋人・マサアキ(小見朋生)の誕生日、かつ出張から帰ってくる日で、ハヤマは空港に向かおうとしたところだった。パニック障害と思われる持病のある彼女が出かけるためにはお守り代わりの薬が必要で、しかし薬をもらいに病院に行くにもそのための薬がない。諦めてタオルケットにくるまっているところに、バイト先の同僚・ワタナベ(遠藤雄斗)が、バイトを長く休んでいるハヤマに店長の指示でシフト用紙を届けに来る。ハヤマはワタナベに事情を説明し、一緒に空港に向かってくれるよう頼む。ワタナベもそれを了解するが、ハヤマはそれでも家を出られない。そんなハヤマにワタナベは、家から空港までの道のりを「一回やってみましょう」とシミュレーションしてみることを提案するのだった。

[撮影:引地信彦]

[撮影:引地信彦]

ハヤマに接するワタナベが持つある種の軽さ、遠藤の飄々とした演技には、「弱さ」に向き合おうとして強ばる心をほぐしてくれるようなしなやかさを感じた。ハヤマと同じ重さや深刻さを引き受けるのでなく、かと言って突き放すのでもなく、仕方ないなと言わんばかりのルーズさで他人の困りごとに付き合うこと。実際のところ、シフト用紙を届けにきたワタナベは当初、「でもこれ、書いたらどうしたらいいんだろう」と言いつつも「まいいや、渡すとこまでなんで、俺の仕事」と帰ろうとしていたのであった。

後半では、ワタナベもまた、同性パートナーのソウタ(マサアキと同じく小見が演じる)と一緒に住む家がなかなか見つからず、ふたりの仲がぎくしゃくしはじめているという自らの悩みを吐露する。ハヤマに対するワタナベの態度は彼の性格に起因するものだと思われるが、一方で、後半の展開を踏まえると、彼がゲイという「社会的弱者」であるがゆえに、あるいはパートナーであるソウタもまた心の病を抱えているがゆえにハヤマにも優しいのだという解釈も成り立つかもしれない。だが、それでは優しさは弱さの共感のなかに閉じてしまう。その意味で、後半の展開は前半で示されるワタナベのようなあり方の可能性を減じているようにも思われた。

[撮影:引地信彦]

[撮影:引地信彦]

今回は長編の冒頭部分のみの上演という事情もあってか、基本的にはタイトルが示す状況とそこからの一歩目が示されるに留まった印象だ。大事なことのほとんどが言葉で説明されてしまっていたという点でも、今回の上演はあまりに素朴だったと言わざるを得ない。ここから長編としてどのように展開していくのだろうか。作中には「Cross Voice Tokyo」というラジオ番組(声:松浦みる、野木青依)がたびたび挟み込まれる。番組のキャッチコピーは「東京に住む人々の、声と声とが交差する場所」。ハヤマとワタナベのパートナーがいずれも小見というひとりの俳優によって演じられていることも合わせて考えると、「交差」というのはこの作品のひとつのポイントになっていくのかもしれない。自分の悩みに溺れてしまうのではなく、他者と言葉を交わしてみること。『薬をもらいにいく薬』完全版は『器』との二本立てでの上演が来年に予定されている。

いいへんじ:https://ii-hen-ji.amebaownd.com/

芸劇eyes番外編vol.3.『もしもしこちら弱いい派 ─かそけき声を聴くために─』:https://www.geigeki.jp/performance/theater276/

関連レビュー

ウンゲツィーファ『Uber Boyz』(芸劇eyes番外編vol.3.『もしもしこちら弱いい派 ─かそけき声を聴くために─』)|山﨑健太:artscapeレビュー(2021年08月01日号)

コトリ会議『おみかんの明かり』(芸劇eyes番外編vol.3.『もしもしこちら弱いい派 ─かそけき声を聴くために─』)|山﨑健太:artscapeレビュー(2021年08月01日号)

いいへんじ『夏眠』/『過眠』|山﨑健太:artscapeレビュー(2018年06月01日号)

2021/07/22(木・祝)(山﨑健太)

三野新『クバへ/クバから』

発行所:三野新・いぬのせなか座写真/演劇プロジェクト制作実行委員会

発行日:2021/06/30

三野新(1987-、福岡生まれ)は、演劇と写真を結びつけるというユニークな活動を展開してきた「写真家」である。今回の新作『クバへ/クバから』では、小説、詩歌、デザインなど、多彩な方向性を持つ創作集団「いぬのせなか座」と組んで、「写真集制作」そのものを演劇として上演することを試みた。2018年8月からスタートしたプロジェクトは、途中、何回かの座談会、写真展などの開催を経て、最終的に「いぬのせなか座叢書4」として刊行された写真集『クバへ/クバから』にまとまった。

そのようにして形をとった「写真集」は、錯綜する写真、テキスト、イラストの複合体として編み上げられている。中心的なテーマ(被写体)は、沖縄をはじめとする南方地域に自生する植物クバ(ビロウ)である。クバは、日本の古代においても沖縄の創世神話においても神木=聖なる植物として崇められてきた。三野はそのクバの植生分布の北限が彼の生まれた福岡県であることを知り、自らの記憶や体験と、沖縄(奄美諸島を含む)の歴史文化とを重ね合わせつつ探求する、何度かの旅を企図する。その過程で「沖縄を、いま、東京から撮影する」ことの意味が、写真やテキストを通じて問い返されていくことになる。

「写真集制作」を通じて、沖縄をめぐる使い古された言説、イメージを「新たな配置、名付け、撮影行為のなかで攪拌させていく」という意図は、山本浩貴+h(いぬのせなか座)による装丁・レイアウトを含めてとてもうまく実現していた。ただ、演劇化のプロセスを経ることで、三野の「クバ」に寄せる初発的な動機もまた「攪拌」してしまったことも否定できない。創作行為のテンションとリアリティを保ちつつ、この方法論をさらにさまざまなかたちで展開することはできないのだろうか。『クバへ/クバから』の上演を、これで終わらせるのはややもったいないと思う。

関連記事

カタログ&ブックス | 2021年7月15日号[近刊編]:artscapeレビュー(2021年07月15日号)

2021/07/21(水)(飯沢耕太郎)

中野成樹+フランケンズ『Part of it all』

会期:2021/07/18

えこてん 廃墟スタジオ、屋上スタジオ[東京都]

中野成樹+フランケンズ、略してナカフラ2年半ぶりの(東京ではなんと5年ぶりの!)公演が行なわれた。演出ノートによれば、しばらく公演がなかったのは中野が「鬱をわずらったり、複数のメンバーが育児に追われはじめたり、新型コロナがやってきたり、なかなかその機会が整」わなかったから、とのことで、そのような状況でも演劇をやるために今回の公演は「現状のメンバー全員が、 ①日常生活を維持しながら無理なく参加できる ②あるいは、積極的に不参加できる」という二つの指針に基づいて準備が進められてきたそうだ。日曜日1日のみ、午前午後1回ずつの2回公演。すべての役に複数の俳優が割り当てられているのも公演を「無理なく」行なうための構えだろう。

今回上演されたのはエドワード・オールビー『動物園物語』を原作に中野が誤意訳・演出を手がけた『Part of it all』。ナカフラはもともと「時代・文化風習等が現代日本と大きく異なる、いわゆる『翻訳劇』をとりあげ、『いまの自分たちの価値観と身体』で理解し体現する」ことを掲げ、「逐語訳にとらわれない翻訳、あらすじのみを死守する自由な構成、従来のイメージやマナーにとらわれぬ私たちの物語としての作品解釈、その方法・表現を『誤意訳』と名付け」て実践してきた。今回の『Part of it all』は会場となった廃墟スタジオでまずは第一部として「原作の紹介上演」が行なわれた後、同じ会場で第二部として「その誤意訳上演」、そして屋上へ移動しての第三部「+メンバーの日常」という三部構成での上演となった。手練ぞろいのナカフラ俳優陣による上演は期待に違わず抜群の面白さだった。

原作の『動物園物語』は男二人の会話劇。ピーター(洪雄大/福田毅)が公園のベンチで本を読んでいると見知らぬ男が「動物園へ行ってきたんです」と話しかけてくる。適当にあしらって会話を早く切り上げようとするピーターだったが男はしつこく話しかけてくる。ジェリー(田中佑弥/竹田英司)と名乗るその男はどうやら動物園で何かニュースになるようなことをしてきたらしい。出版社に勤め妻子もいるピーターと酷いアパートの一室に独り住むジェリー。不均衡な二人のあいだで交わされる会話は不穏さを増していき、やがて悲劇的な結末を迎える……のだが、今回の上演はおおよそ前半部のみ。不穏さが急激に高まっていく直前で上演は途絶し、第二部の誤意訳がはじまる。

第二部ではピーターが三人になっており(A:佐々木愛/北川麗、B:福田毅/洪雄大、C:新藤みなみ/[中野成樹])、どうやら彼女たちは会社の同僚らしい。休憩中だろうか、コーヒーや財布を手に心霊写真の話で盛り上がる三人。そこに缶酎ハイとコンビニのチキンを手にした男(=ジェリー、配役は第三部まで同じ)がやってくると、「一人、百円ずつもらっていいですか?」と言い出し──。ジェリーの不条理さは原作と同様だが、第二部では構図が三対一になったことでピーターの側にある数の優位とその感じの悪さが際立つ。Cのパートナーが電通に勤めているという設定は、数の優位が資本の力とも結びつき得ることを示唆するものだろう。金を払えばいいのだろうと言わんばかりの態度も鼻につく。

第三部は基本的には第二部と同じ内容なのだが(ただしピーターはA:石橋志保[佐々木愛、北川麗]、B:小泉まき[福田毅、洪雄大]、C:野島真理/斎藤淳子[新藤みなみ])、上演のシチュエーションが変わることでその見え方は再び大きく変わることになる。舞台は屋上。アウトドア用のテーブルや椅子、パラソルやビニールプールなどが置かれた空間で、ナカフラのメンバーとその子供たちが遊んでいる。そこにやってくるジェリーは子供たちに危害を加えかねない不穏さを孕んでいるように見え、ピーターたちはジェリーを子供たちに近づけないように立ち回る。ジェリーはいわゆる「無敵の人」のようでもあり、数では勝るピーターたちは、必ずしも優位な立場にあるわけではない。

ところで、今回の上演では一貫してピーターたちは白、ジェリーは赤の衣装を身にまとっていて、そのことが対立の構図をより鮮明に見せている。だが、上演の核は分断よりはむしろ「見えないもの」に想像を広げていくことにあるだろう。誤意訳で書き込まれた心霊写真(過去、死者)やお腹の子(未来)といったモチーフがそのことを示している。第二部では女性が、第三部では子供が登場し、舞台の上の人数とその多様性は増していく。それはつまり、それ以前には舞台上に彼女たちはいなかったということだ。だがそれでも、それ以前の上演の背後にも彼女たちは存在していたことは言うまでもない。演劇は、芸術は、社会と生活から切り離された営みではない。

動物園で何が起きたかをはじめ、ピーターと観客はジェリーの背景を十全に知ることができない。今回の上演は途中までなので、戯曲を読まなければ戯曲に書かれているはずのことすらすべてを知ることはできない。そこにあるのは全体の一部に過ぎず、しかしたしかに全体の一部ではある。そのことを改めてきちんと想像してみること。

屋上で上演される第三部には無言のまま舞台をゆっくりと通り過ぎる人物がいて、その衣装は鮮やかな青だ。赤と白の衣装は日本国旗を連想させるが、世界は紅白のなかで完結するわけではない。国旗は空にはためくものであり、日本の外側には海も広がっている。海の向こうにはまた別の国々もある。青空と街並みを背景に屋上で上演され、俳優たちの日常までもが垣間見える第三部は、私の見えないところにも世界は広がっているのだというごく当たり前のことを、しかし鮮やかに体感させてくれた。

公式サイト:http://frankens.net/

『Part of it all』中野成樹・野島真理インタビュー:http://frankens.net/part-of-it-all-interview/

2021/07/18(日)(山﨑健太)

中川裕貴「Autoplay and Autopsy」

会期:2021/07/05~2021/07/10

UrBANGUILD[京都府]

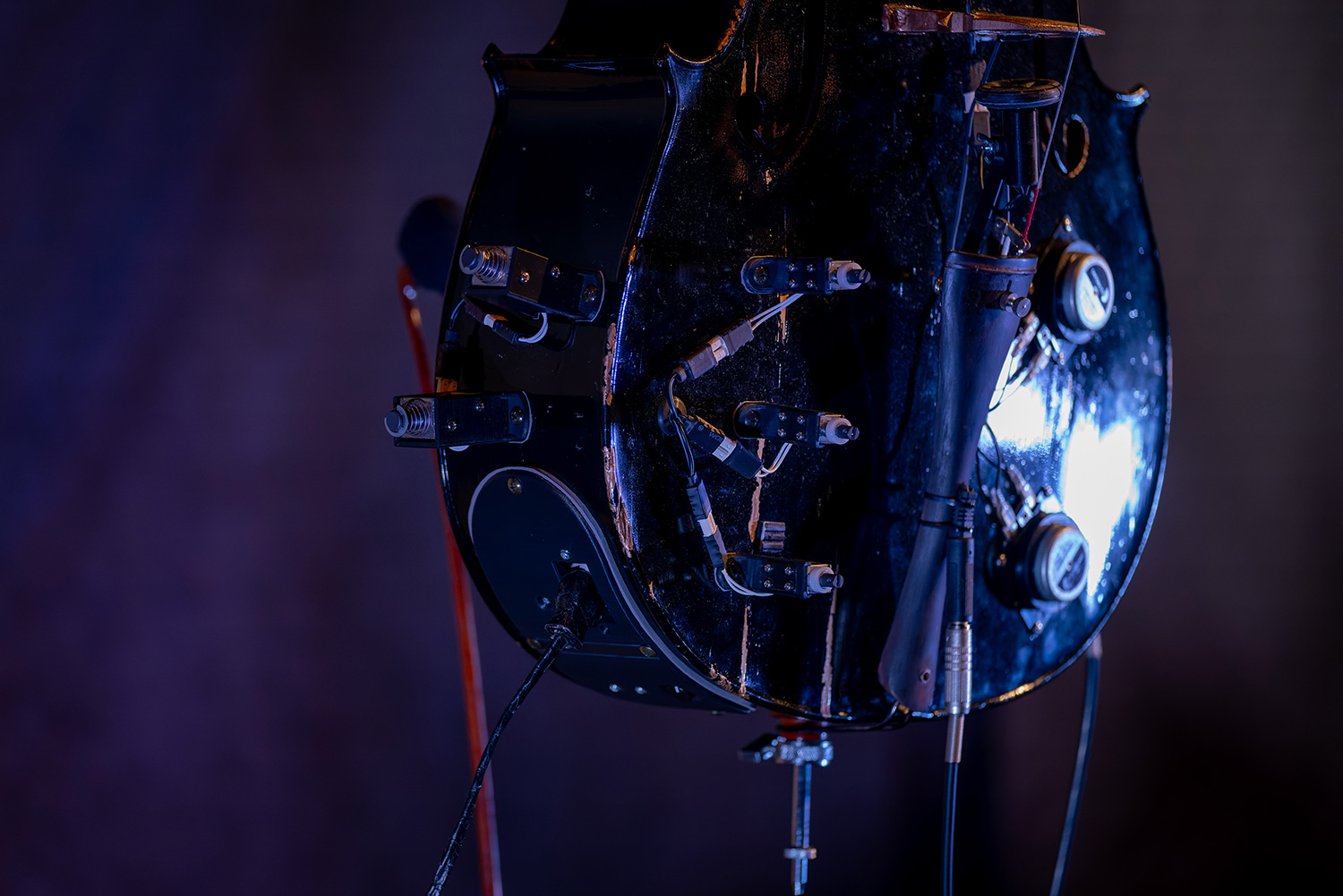

ミュージシャンの中川裕貴による、自動演奏チェロを中心とした展覧会とパフォーマンス。会場のライブハウスに入ると、正面ステージの上に、自動演奏のためのさまざまなパーツを取り付けられたチェロが吊られ、黒々とした躯体が存在感を放っている。これは「中川がかつて使用していた、壊れたチェロ」に、アーティストの白石晃一が自動演奏のプログラミングを開発・実装したものだ。ボディに取り付けられたパーツの駆動によって30分の楽曲が「演奏」されるとともに、並置されたスピーカーからフィールドレコーディングの音が再生され、サウンドインスタレーションとして展示された。また会期中、日替わりでゲストとのライブパフォーマンスも行なわれた。

自動演奏チェロに近づくと、黒い表面に引っ掻き傷のように残る傷痕をなぞるように、複数のパーツが取り付けられている。ボディ正面と側面に取り付けられたノッカーが叩く、小刻みな打撃音の連打。1本だけ残された弦やボディの傷をこするモーターが発する、「カシャッ、カサッ」というかすかな音の規則性。ドラムのキックペダルに取り付けられた弓がチェロの背面に打撃を加え、突如、静寂を打ち破る。これらは、「弓で弦を擦る」というオーソドックスな奏法に加え、ボディを指で叩く、引っ掻くといった中川が実際に行なう多彩な奏法を模倣・再現するものだ。また、接触面を振動させて音を発生させる「エキサイター」という装置を取り付け、チェロのボディをスピーカーのように振動させることで、事前に録音した(別の)チェロの演奏音などが再生される。

[写真:井上嘉和]

[写真:井上嘉和]

中川はこの自動演奏チェロを、2020年にロームシアター京都で上演した『アウト、セーフ、フレーム』でパフォーマンスの一部として初めて使用した。2021年3月には、大阪のギャラリーで開催した現代美術家の今井祝雄との2人展にて、独立したかたちで「展示/演奏」し、クールな造形美や機構としての面白さを提示した。それは、今井自身の心臓の鼓動音がスピーカーの上に張られた白い布と「IMAI」と書かれた紙片を微振動させるサウンド・オブジェ《踊る心》(1973)との、無人のセッションの趣きを呈していた。また、「心臓の鼓動」との共鳴は、「壊れたチェロ」に再び生命を吹き込もうとする身振りを文字通り指し示すものでもあった。

一方、今回の展示では、ホワイトキューブではなくライブハウスのステージに設置され、照明家による照明プランが加わったことで、演劇的な体験をもたらした。例えば、エキサイターの振動が発する雨音のような「ザーッ」というノイズに合わせて、バックステージに通じる奥のドアの隙間から光が激しく明滅し、室内で音のない雷を聴くような体験がもたらされる。また、暗闇から次第にほの明るく変化する光のなかで、トントンと打ち付けるノッカーの音が響くとき、夜明けとともに音と光を取り戻した世界の情景が広がる。

[写真:井上嘉和]

「もの(楽器)」から演奏者の身体が切り離されても、「音楽」はどのように生成されうるのか、という問い。「スピーカーから再生される録音(データの再生)」ではなく、「演奏者が不在のまま、もの(楽器)が現実に発する音」であることは、フィールドレコーディングを再生するスピーカーとの並置によって強調される。ここで、自動演奏チェロのプログラミングを担当した白石晃一が、「國府理「水中エンジン」再制作プロジェクト」において、國府亡き後、「軽トラックのエンジンを水中で稼働させる」再制作の作業を担っていたことに着目したい。東日本大震災の原発事故に着想を得た國府の《水中エンジン》(2012)が、「エンジンの排熱を水槽内でゆらめく水の対流として可視化する」企図とともに、テクノロジーの脆弱性への批判を内在化させていることは、「浸水や漏電などのトラブルのたびに会場でエンジンのメンテナンスを行なう」國府のふるまいもまた、「作品」の不可欠な構成要素とみなす解釈をもたらす。ただし、《水中エンジン》の場合、「完全安定稼働」の実現は「テクノロジー批判」という作品のコアを裏切り、根源的な批評性を去勢してしまうというアポリアがあるわけだが、一方でそれは、「《水中エンジン》という作品の本質は何か」という問いを逆照射する。「作者(演奏者)が不在の状況で、どのようにふるまいをトレースしえるのか」「あるいはその『失敗』のなかに、新たな可能性が潜在しているのか」という自動演奏チェロの試みもまた、「演奏・身体性と音楽」について反省的に捉え直す契機として、今後も展示/パフォーマンスのたびにその都度異なる相貌を現わしながら、問いを投げかけていくだろう。

公式サイト:https://www.yukinakagawa.info/

関連レビュー

中川裕貴『アウト、セーフ、フレーム』|高嶋慈:artscapeレビュー(2020年09月15日号)

國府理「水中エンジン」再制作プロジェクト──「キュラトリアルな実践としての再制作」が発する問い|高嶋慈:artscapeフォーカス(2017年10月15日号)

2021/07/10(土)(高嶋慈)

石田智哉『へんしんっ!』

会期:2021/06/27~2021/07/16

第七藝術劇場[大阪府]

自身も電動車椅子で生活する映画監督による、「しょうがい者の表現活動を追ったドキュメンタリー」。だが、そうしたわかりやすい枠組みへの固定化をすり抜けるように、本作は「変身」を遂げ続ける。それは、「映画」の主題と監督自身の身体の変容、双方のレベルで遂行される。そこに本作の掛け金と際立った秀逸さがある。

本作は石田智哉の初監督作品。立教大学現代心理学部映像身体学科の卒業制作として撮影され、第42回ぴあフィルムフェスティバル「PFFアワード2020」グランプリを受賞した(なお、本稿では、本作上映中の字幕や広報文での表記を踏まえ、「しょうがい」とひらがなで表記する)。

映画はまず、「しょうがいと表現」にさまざまな立場で関わる表現者に対して、石田がインタビューする「対話のドキュメンタリー」として始まる。手話による絵本の読み聞かせなどパフォーマーとして活動し、聾(ろう)の映画監督が「聾者にとっての音楽」をテーマに撮った『LISTEN リッスン』にも出演した佐沢(野﨑)静枝。バリアフリー演劇の俳優や点字朗読者として活動する美月めぐみ。しょうがい者や高齢者との協働や、震災の被災者との対話に基づくダンス作品を制作する振付家・ダンサーの砂連尾理。砂連尾は「しょうがい者=コンテクストの違う身体」と捉え、美月は「自分がパフォーマンスする側に回ることで、視覚しょうがい者の楽しめるコンテンツを増やしたい」と語る。

[© 2020 Tomoya Ishida]

対話内容は「コンテクストの異なる相手との対話」へと舵を切る。「視覚しょうがい者には手話が見えないため、コミュニケーションを取るのが難しい。通訳者がいて初めてバリアが消える」と語る佐沢。「『見えないから』と気を遣われるとしんどい。むしろ色について説明してほしいし、聴覚しょうがい者にはどんな困難があるのか知りたい」と話す美月。

ここで、「コンテクストの異なる相手との対話や協働」は、映画の制作自体に対する問い直しへと波及する。「監督の立場だが、一方的に指示する暴君にはなりたくない」と語る石田。録音と撮影を担う裏方スタッフがカメラの前に姿を現わし、映画の制作体制や方向性についての議論に加わる。「ジャッジはあるけど、合議する」という基本方針を確認する石田。

中盤では、大学の保健室にて、マットの上でストレッチの処置を受ける石田が映し出される。それを見た砂連尾は「車椅子を降りた石田くんの動くところを見てみたい」と、カフカの『変身』を着想源とする舞台作品への出演を誘う。石田の指をそっと撫でるように動かす砂連尾。誘われるように反応し、砂連尾の手が指さす方向へ動く石田の手。静謐だがエロティックとさえ言えるような濃密な交歓の瞬間が訪れる。そして舞台本番。即興的な他者との接触が生み出す運動のダイナミズムや、繊細な「手と手のダンス」を紡ぐ石田をカメラは映し出す。

[© 2020 Tomoya Ishida]

「しょうがいと表現」をめぐる対話のドキュメンタリーから、メタ映画的な議論を経て、ダンス映画へ。主題の「変遷」とともに「撮る/撮られる」の境界線が融解し、石田自身もインタビュアーから、監督の特権性への自己批判を経て、身体表現の担い手=被写体へと変容していく。それは、「異なるコンテクストの相手と向き合うことは、自分自身の考え方や身体に変容をもたらす」ことをまさに体現する。

ただし、本作が最終的に単なるダンス映画の枠に収まらないことは、終盤で明らかになる。インタビュー相手が全員集合し、通訳者も交え、「バリア」を壊すための通訳者の重要性や課題についてディスカッションするうち、重ね合わせた掌を起点に波のような運動が始まり、その「輪」に石田自身も加わっていく。触れあう接触面を起点に波動を手渡し、受け取り、ともに持続させ、変容させていく。それは、「わたしとあなた」の境界線を揺るがす侵犯的な暴力性を秘めつつ、「他者とともに生きること」の根源を「ダンス」として抽出している。換言すれば、「接触と侵犯」が「暴力」に転じない地点に、「ダンス」が生成される時間が存在する。電動車椅子をぐるぐる回転させ、(「視覚しょうがい者の『眼球』だから触ってはいけない」と語られていた)白杖に触れて空へ向ける砂連尾の確信犯的な「介入」は、そのことを物語っていた。

[© 2020 Tomoya Ishida]

公式サイト:https://henshin-film.jp

関連レビュー

砂連尾理『猿とモルターレ』|高嶋慈:artscapeレビュー(2017年04月15日号)

LISTEN リッスン|高嶋慈:artscapeレビュー(2016年09月15日号)

砂連尾理(振付・構成)『とつとつダンスpart. 2──愛のレッスン』|木村覚:artscapeレビュー(2015年01月15日号)

砂連尾理/劇団ティクバ+循環プロジェクト『劇団ティクバ+循環プロジェクト』|木村覚:artscapeレビュー(2012年10月01日号)

2021/07/08 (木)(高嶋慈)

![DNP Museum Information Japanartscape[アートスケープ] since 1995 Run by DNP Art Communications](/archive/common/image/head_logo_sp.gif)