artscapeレビュー

写真に関するレビュー/プレビュー

西野壮平×GOTO AKI写真展 写真家はどこから来てどこへ向かうのか─世界を歩き、地球を変換する写真

会期:2021/10/12~2021/11/20

GALLERY FOREST[神奈川県]

横浜市港北区(日吉)の東京綜合写真専門学校4FのGALLERY FORESTでは、1年に1回ほどのペースで企画展が開催される。今年は同校講師の池谷修一のキュレーションで、西野壮平とGOTO AKIの二人展が開催された。

どちらも広い意味での風景写真の作り手だが、作風はかなり違う。西野は移動しながら撮影した無数のスナップ写真をコラージュしてつなぎ合わせ、大画面のプリントとして再構築する。今回はイタリアのポー川の源流から河口までを撮影した「IL PO」シリーズ(2018)のコラージュ作品(8面)と、流域の建物、風景、人の姿にカメラを向け、個々の作品として提示した写真群を出品していた。GOTO AKIは主に日本の風景を切り取り、抽象化した作品を発表してきた。今回は海中の穴から吹き出す泡や水流、地中深くにある粘土や泥水が噴出した泥火山などを撮影している。

対照的な二人の作家だが、意外なほどの相性の良さに驚かされた。どちらも、旅と移動を作品制作のベースにしていること、風景をスタティックな視点ではなく「動態」として捉えようとしていることに共通性があるからだろう。また、これまで主に都市をテーマとしてきた西野が、「IL PO」では自然を積極的に取り込むようになってきたり、GOTOも水流や泥火山のようなよりコントロールしにくい被写体にカメラを向けたりと、二人が新たな領域に大きく踏み出そうとしている時期にあることも、ちょうどうまくフィットしたのではないだろうか。西野とGOTOの作品を見ていると、日本の風景写真の分野も大きく変わりつつあることがわかる。よりダイナミックな展開を期待したい。

関連レビュー

GOTO AKI「event horizon ─事象の地平線─」|飯沢耕太郎:artscapeレビュー(2021年07月01日号)

西野壮平「Action Drawing: Diorama Maps and New Work」|飯沢耕太郎:artscapeレビュー(2016年01月15日号)

2021/10/19(火)(飯沢耕太郎)

飯田夏生実「in the picture」

会期:2021/10/12~2021/10/25

ニコンサロン[東京都]

飯田夏生実は、2017年ごろに「空の巣症候群」を発症する。そんな症状があることを初めて聞いたのだが、子育てが終わった母親などが罹る、自分の居場所がないという不安感が心身の不調に繋がる病のようだ。不眠や鬱などに苦しむ日々が続き、2013年から始めていた写真撮影も中断せざるを得なかった。だが2020年から、自分自身を被写体としてスマホで撮影し始めたことが、不調から脱するきっかけになった。今回のニコンサロンでの展示には、そうやって撮りためた大小のセルフポートレート作品が並んでいた。

自分にカメラを向けることは、単なる自己確認ということだけではない。むしろ、それはこれまで気づかなかった未知の自分を発見する行為でもある。同時に、自分を取り巻く世界との結びつきもまた、写真のなかに開示されてくる。写真のなかのどこに、どんなふうに飯田が写っているのかを探し求めることで、観客との対話が生まれることにもなる。結果的にこの「in the picture」のシリーズは、写真という表現行為が、ヒーリングや自己恢復のツールとして、とても有効であることを見事に証明するいい作例になった。

だが、これで終わりにするのはもったいない。写真によるリハビリの時期が終わったいま、飯田には次のステップに進んでいってほしい。今回は、モノクロームでプリントしたことが、狙いをわかりやすく伝えるという点で効果的だった。だが、スマホで撮ることの本来の姿を考えると、カラーという選択も出てくるはずだ。自分だけでなく、他者や身の回りの出来事にカメラを向けることにも可能性がありそうだ。この作品をスタートラインとすることで、写真家として、さらに新たな、豊かな世界が開けてくるのではないだろうか。

2021/10/18(月)(飯沢耕太郎)

蔵真墨「香港 ひざし まなざし」

会期:2021/10/07~2021/10/31

コミュニケーションギャラリーふげん社[東京都]

既に刊行されていた写真集『香港 ひざし まなざし』(ふげん社)にざっと目を通した時には、丁寧に撮られた、いいスナップショットの集積だと思ったのだが、それほど強い印象は受けなかった。だが展示を見て、蔵真墨がなぜ、いま香港の写真を発表したのかがしっかりと伝わってきた。18点に絞り込んだ写真の選択、配置もよく考えられており、プリントで写真を見ることの大事さをあらためて感じることができた。

蔵が最初に香港を訪れたのは1996年。その後、2012年、2019年の年末から2020年の1月にかけて、あわせてもひと月余りしか滞在していない。今回の展示では、その短い期間で、香港という特有の歴史を持つ場所にかかわり、撮影し、発表することの意味を考えざるを得なかったようだ。香港は近年、民主化デモで揺れ動き、コロナ禍もあってさらに困難な時期を迎えつつある。だが、蔵はあえてそのような社会的な事象ではなく、日常の場面にカメラを向けることで「難しい状況を生きている人たちに寄り添うことができないか」という思いを形にしようとした。被写体を柔らかに受け止めることができる6×6判のカメラ、モノクロームフィルムという選択を含めて、その意図はとてもうまく成就していると思う。

大事なのは、香港に身を寄せている蔵自身の存在を、写真にきちんと写し込もうとしていることだ。壁に映る樹の影、コンクリートの染み、地面に落ちた自分の影を写した写真などに、それがよく表われている。また、貨幣、お茶の葉など「香港にまつわるオブジェを使って制作した」フォトグラム作品も同時に見せることで、現地での体験を日本にまで持ち込み、熟成させようとしている。これも写真集ではうまく伝わってこなかったのだが、スナップショットとフォトグラム作品とが強く結びついてくることが、展示を見ていてよくわかった。

2021/10/16(土)(飯沢耕太郎)

京都国際写真祭 KYOTOGRAPHIE 2021

会期:2021/09/18~2021/10/17

京都文化博物館別館ほか[京都府]

毎年4〜5月に行なわれてきた京都国際写真祭は、昨年と同様に、今年もコロナ禍の影響で秋のこの時期に開催されることになった。サテライト展示企画のKG+も含めて、以前より規模は縮小されたが、逆に引き締まってスマートなイベントになったと思う。1日で回るのにちょうどいい大きさに会場が散らばっているのも、観客としてはありがたい。

本年度の企画で特に目立っていたのは、二条城(二の丸御殿、台所、御清所、東南隅櫓)で開催された「ECHO of 2011―2011年から今へ エコーする5つの展示」だった。今年は東日本大震災から10年目の年に当たるのだが、各美術館やギャラリーでは、あまり本格的な展覧会企画は実現していない。震災直後に東北各地を撮影した写真に小説「波」のテキストを付したリシャール・コラス「波──記憶の中に」、華道家の片桐功敦による写真と除染土を入れる黒い袋(フレコンバッグ)によるインスタレーション「Sacrifice」、ダミアン・ジャレ&JRのダンス映像作品「防波堤」、小原一真の福島第一原子力発電所の事故とコロナ禍の医療現場を重ね合わせたドキュメンタリー作品「空白を埋める」、四代目田辺竹雲斎による竹細工のインスタレーション「STAND」の「5つの展示」は、それぞれが響きあって10年間の時間の厚みと重みを感じさせた。

ほかにも、オランダの写真家、アーウィン・オラフの野心的な意欲作「アヌス ミラビリス─驚異の年─」(京都文化博物館別館)、琵琶湖疏水記念館の歴史的な建造物を活かして、京都を舞台とする自然の循環をテーマに新作を発表した榮榮&映里(ロンロン&インリ)の「即非京都」など、よく練り上げられた見応えのある展示が多かった。また同時期には、別企画「ニュイ・ブランシュKYOTO 2021」の一環として、「シニア世代の写真・映像芸術プロジェクト」である「FOTOZOFIO」も開催されていた。ときたま「Ⓟ、と、ⓦ、と」(ギャラリーH2O)、ひらいゆう「MAYAララバイ」(アンスティチュ・フランセ関西)とも、経験の蓄積がしっかりと形をとったいい展覧会だ。

公式サイト:http://www.kyotographie.jp/

関連レビュー

KYOTOGRAPHIE 京都国際写真祭 2020|飯沢耕太郎:artscapeレビュー(2020年11月01日号)

2021/10/14(木)(飯沢耕太郎)

新・今日の作家展2021 日常の輪郭/百瀬文

会期:2021/09/18~2021/10/10

横浜市民ギャラリー 展示室1[神奈川県]

「日常の輪郭」という一見穏やかな展覧会タイトルは、コロナ下で前景化した構造的な不均衡や国家権力による個人の身体の管理を想起せずにはおれない。本展は田代一倫と百瀬文の2人展だが、2フロアに分かれた展示構造は独立した個展の並置とも言え、本稿では百瀬にフォーカスして取り上げる。

百瀬の展示は、新作《Flos Pavonis》(2021)を中心に関連する過去作品を通して、「性と生殖の自己決定権のコントロールによって女性の身体を管理し、『生殖のための器官』に還元しようとする国家権力にどう抵抗し、連帯するか」を問いかける秀逸な構成だった。映像作品《Flos Pavonis》は、ポーランド人女性と「私」のメールの往復書簡のかたちを取り、2021年1月にコロナ下のポーランドで成立した人工妊娠中絶禁止法と抗議デモ、日本に残存する堕胎罪や「父親にあたる男性に中絶の拒否権が認められている」非対称性について語られる。タイトルの「Flos Pavonis」とは、ヨーロッパの植民地であったカリブ海地域に奴隷として連れてこられた黒人女性たちが、白人領主の性暴力による望まぬ妊娠に対する抵抗手段として用いた、中絶誘発作用を持つ植物の名である。この名を自身のブログに冠したポーランド人女性は、抗議デモへの参加ではなく、部屋にこもって「セックスフレンドとの避妊なしの性交」に明け暮れていると綴る。モノの媒介よりも体液を介する方がウイルス感染の危険性が高い世界では、それもまた「身体を管理する政治」への抵抗となる。そう応答する「私」は、「bitch」と「witch」の類似について語る。そして妊娠した彼女のために、日本では沖縄に生息する「Flos Pavonis」を取りに行って届けるからと告げる。「私の身体は私のものと自信を持って言えない世界なら、私が代わりにあなたの罪を引き受ける」「あなただけの魔女になるために」という台詞は、まさに「連帯」の強い意志を示すものだ。

百瀬文《Flos Pavonis》展示風景[撮影:加藤健]

また、過去作の《山羊を抱く/貧しき文法》(2016)は、フランス人画家が描いた、非白人によるヤギの獣姦の風刺画を百瀬が食紅で模写し、実際にヤギに見せて食べさせようとするプロセスの記録映像だ。ヤギに向かい合う百瀬が手に持つ綱は、「私たちも管理された家畜状態である」という紐帯を象徴的に示すが、その綱を手放すことはなく、拘束し続ける両義性を帯びてもいる。ヤギは最後まで模写の絵を食べてくれず、百瀬自身が紙を丸めて飲み込む衝動的なラストも含め、どう踏み出せばよいかわからない宙吊り感が残る。

百瀬文《山羊を抱く/貧しき文法》 2016年 シングルチャンネルビデオ 13分50秒

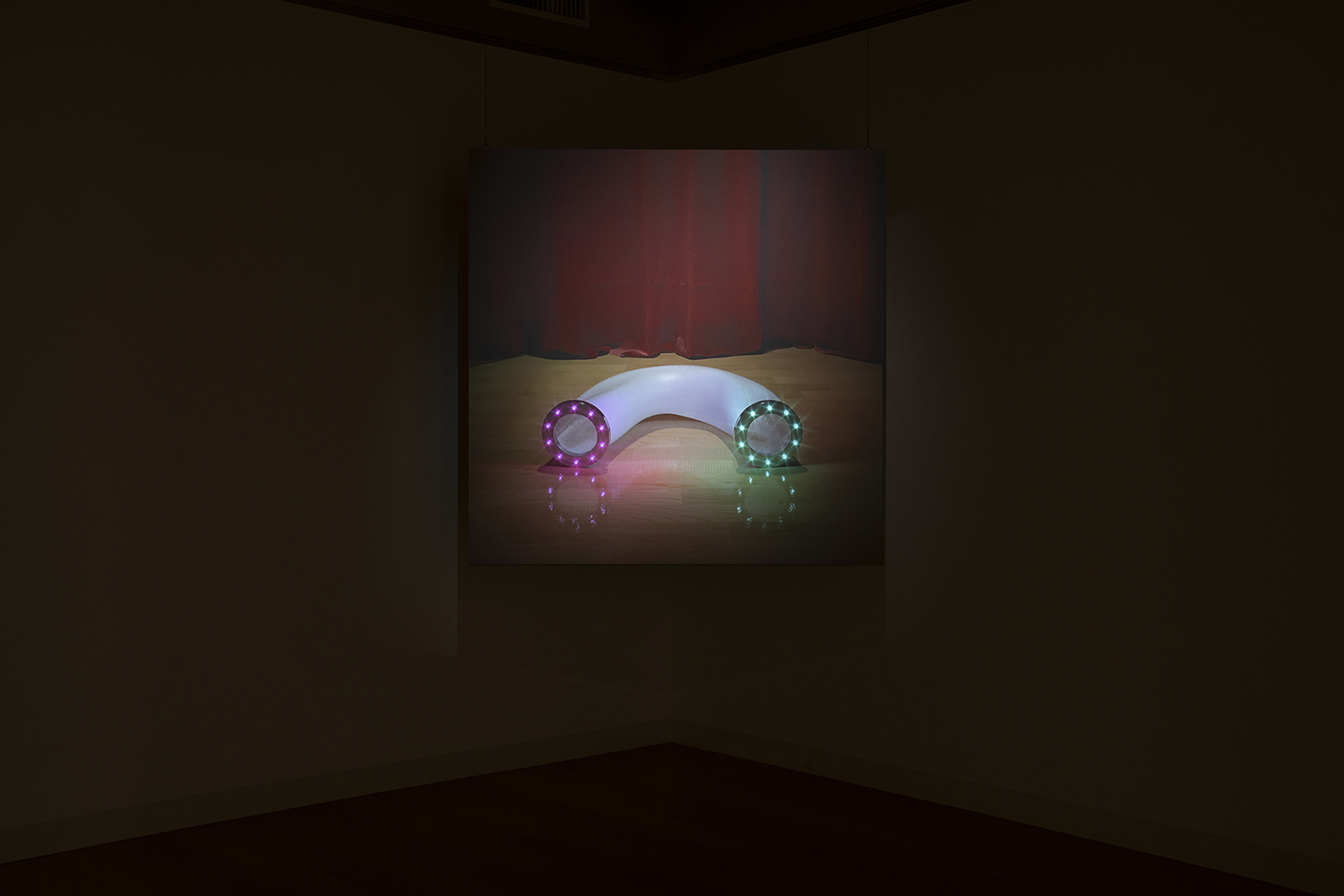

一方、《Born to Die》(2020)では、両端の開いたチューブ状のオブジェが映し出され、女性の吐息が発せられるのに合わせて開口部のライトが点灯する。3DCGによるクールな造形も相まって工業製品の部品のような無機質な印象だが、吐息は次第に荒く激しくなり、生々しい。この吐息には、インターネット上から抽出した、個人の出産ビデオとポルノ動画の音声が混ぜられている。文字通り「生殖のための器官」への匿名的で記号的な還元を提示することで、出産/ポルノの喘ぎという一見対極的なものが、「別の性や国家システムの一方的な支配下」に置かれている点では「区別不可能」な同質性にあることを暴き出す。

百瀬文《Born to Die》展示風景[撮影:加藤健]

この「穴」「トンネル状に貫通するチューブ」、そして《To See Her on the Mountain》(2013)でへそを石膏で型取って反転させた「山状の突起」といった形態、さらに「穴」から「突起」への変容や可塑性は、(本展出品作ではないが)遠藤麻衣との共作《Love Condition》(2020)につながる要素だ。《Love Condition》では、「理想の性器」について会話する二人が粘土を指でこね、突起の増殖やトンネル状の穴を貫通させ、新しい性器の形を可塑的で流動的なものとして開発していく。それは、「男性の欲望や射精中心主義的な快楽のための奉仕ではない」「生殖を唯一の正しい目的とする性規範や国家の人口計画のコントロール下にはない」地点から、「(女)性器」について語るというタブーを文字通り解きほぐし、「対話」を通して主体的に語り直そうとする点で、《Flos Pavonis》と対をなしている。

百瀬文 展示風景(手前《To See Her on the Mountain》、奥《Borrowing the Other Eye Gade》)[撮影:加藤健]

2021/10/03(日)(高嶋慈)

![DNP Museum Information Japanartscape[アートスケープ] since 1995 Run by DNP Art Communications](/archive/common/image/head_logo_sp.gif)