artscapeレビュー

2018年12月15日号のレビュー/プレビュー

ジャポニスム2018 「明治」/「ジャポニスムの150年」

「明治」

会期:2018/10/17〜2019/01/14

ギメ東洋美術館[パリ]

「ジャポニスムの150年」

会期:2018/11/15〜2019/03/03

装飾美術館[パリ]

デモで炎上中のパリでは、シャンゼリゼに沿ったメトロの1号線を中心に複数の主要な駅が閉鎖されていたため、自由に乗り換えができず、パズルのように面倒な移動になったが、ジャポニスム2018に関連した展示をいくつかまわった。

明治150年を記念したギメ東洋美術館の「明治」展は、帝国と天皇の肖像に始まり、超絶的な技術による工芸復興、そして海外に影響を与えたジャポニスムの展開をたどる。最後のセクションでは、あえてキャプションを別の場所に置き、日本と西欧を混ぜて、来場者に考えさせる展示が行なわれていた。装飾過剰な作品など、おそらく今の日本人からは中国風に感じられるものが多いだろう。なお、展示はギメとロンドンのコレクションで構成されており、これまで低く評価された明治時代の工芸を再評価するものだった。

装飾美術館はデモが行進するリヴォリ通り側のエントランスは閉鎖されていたが、反対側の中庭からは入場することができた。「ジャポニスムの150年」展は、「発見者」(同館における日本紹介の歴史、万博の展示や収集家のコレクション)「自然」「時間」「動き」「革新」(三宅一生、田中一光、福田繁雄、倉俣史朗、コム・デ・ギャルソンなど)という5つのテーマによって、近現代の日本のデザイン史(工芸、家具、図案、衣服)を紹介する。空間にゆとりをもって展示するアートと違い、多ジャンルかつ膨大な数が出品されていたが、これを見事にさばくシステムを実現したのが、藤本壮介の会場構成だった。グリッド、沿った矩形、円、掛け軸風、一反木綿風など、テーマごとに什器のデザインを変え、次は何がくるのかと目を楽しませてくれた。

ギメ東洋美術館と装飾美術館で、日本のデザイン展を同時に開催していたのは興味深い。前者は明治時代に日本が海外に輸出して外貨を稼いだ装飾的な工芸であるのに対し、後者の企画は日本側からもキュレーターが参加し、今の日本が西洋に見てほしいクールなデザインだからだ。両者の違いから、裏返しのジャポニスムを読みとることもできるだろう。

パリ、デモの様子

パリ、デモの様子

ギメ東洋美術館、外観

ギメ東洋美術館、外観

「明治」展、会場の様子

「明治」展、会場の様子

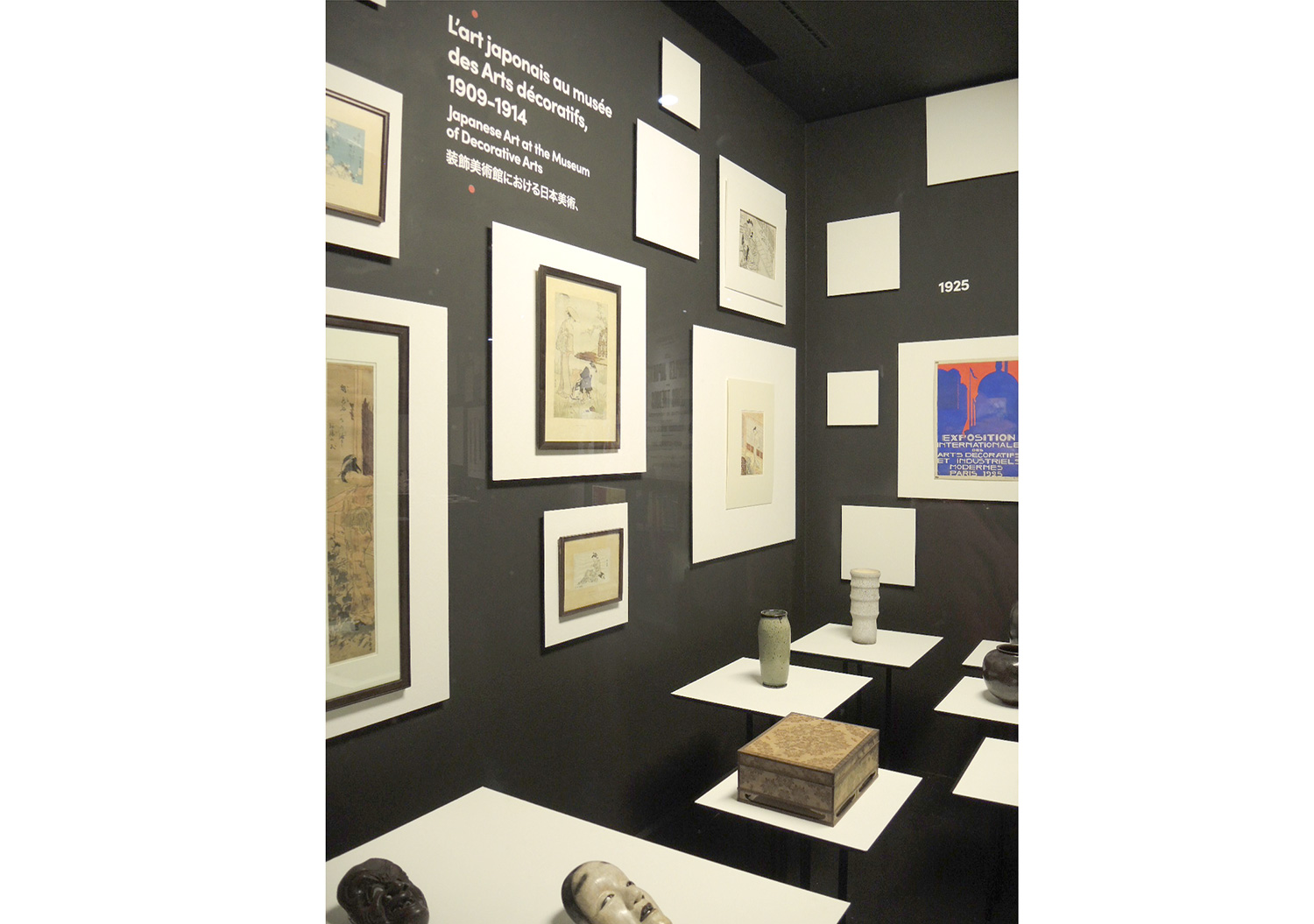

「ジャポニスムの150年」展、「発見者」の展示

「ジャポニスムの150年」展、「発見者」の展示

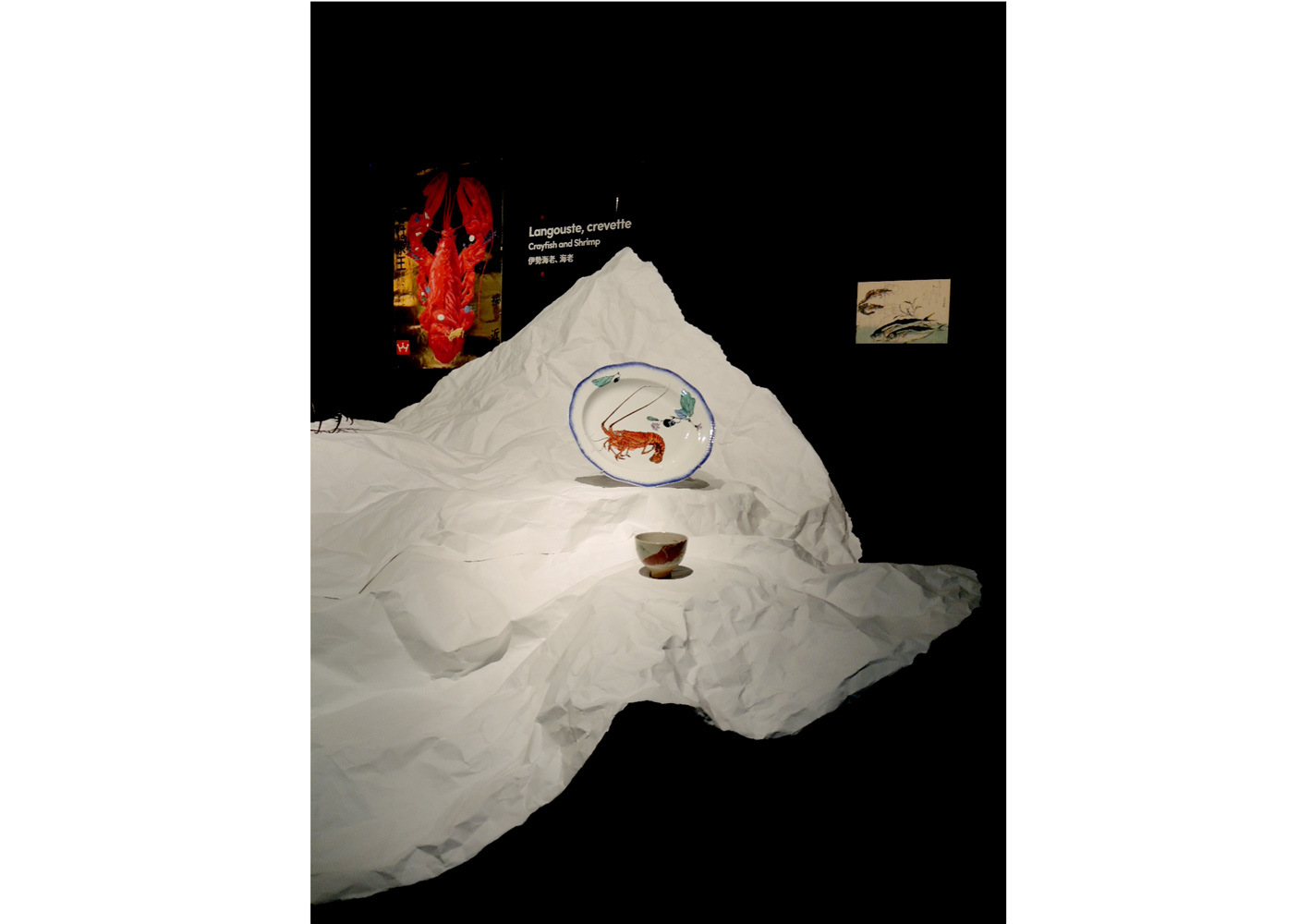

「ジャポニスムの150年」展、「自然」の展示

「ジャポニスムの150年」展、「自然」の展示

「ジャポニスムの150年」展、「動き」の展示

「ジャポニスムの150年」展、「動き」の展示

2018/12/01(土)(五十嵐太郎)

ジャポニスム2018 「安藤忠雄 挑戦」

会期:2018/10/10~2018/12/31

ポンピドゥー・センター[パリ]

パリで開催されている安藤忠雄展は、入場制限がかかるほどの盛況ぶりで、室内の行列でしばらく待ってからようやく展示を見ることができた。会場のポンピドゥー・センターに近い、パリの中心部にもうすぐ彼の新作となる美術館《ブルス・ド・コメルス》が登場するためだろうか。日本だけではなく、海外における安藤人気の凄さを思い知る。本展は話題になった2017年の新国立美術館の個展を巡回したものである。ゆえに、その内容をおおむね踏襲し、原型/都市/風景/歴史といった構成になっているが、六本木と比べて、会場の面積が少し小さい分、濃密に作品と向きあう(なお、パリでは写真撮影がOK)。またキュレーションを担当したフレデリック・ミゲルーによる安藤へのインタビューの映像が追加されていた。なお、原寸で再現された《光の教会》は、さすがにそのままもっていくことができず、ポンピドゥー・センターでは十字の壁だけが屋外に設置された。全体を再現することができなかったのは、床の荷重制限もあったらしい。

室内の展示はオーソドックスである。最初のセクションは、若き日の安藤の旅、彼が描いたスケッチや撮影した写真、都市ゲリラ住居のプロジェクト、そして事務所や住宅を紹介している。個別の作品に対する説明はあまりなく、むしろモダニズムを基盤とするコンクリートの幾何学によって、言葉がなくとも建築の魅力を伝えていた。すなわち、かたちそのものであり、周辺環境の細かい解読や近隣のコミュニティがどうだ、といったデザインとは違う。もっとも、最後のセクションでは、歴史との対話を重視し、ヨーロッパにおけるリノベーションのプロジェクトがメインとなる。ヴェネツィアの《プンタ・デラ・ドガーナ》やロンドンの《テートモダン》のコンペ案などだ。そしてラストは、やはり《ブルス・ド・コメルス》の大きな模型を置き、パリの未来像に期待を抱かせる。

安藤が撮影した写真と住宅模型(左)、旅のスケッチ(右)

安藤が撮影した写真と住宅模型(左)、旅のスケッチ(右)

直島の模型

直島の模型

《テートモダン》のコンペ案(左)、《光の教会》模型(右)

《テートモダン》のコンペ案(左)、《光の教会》模型(右)

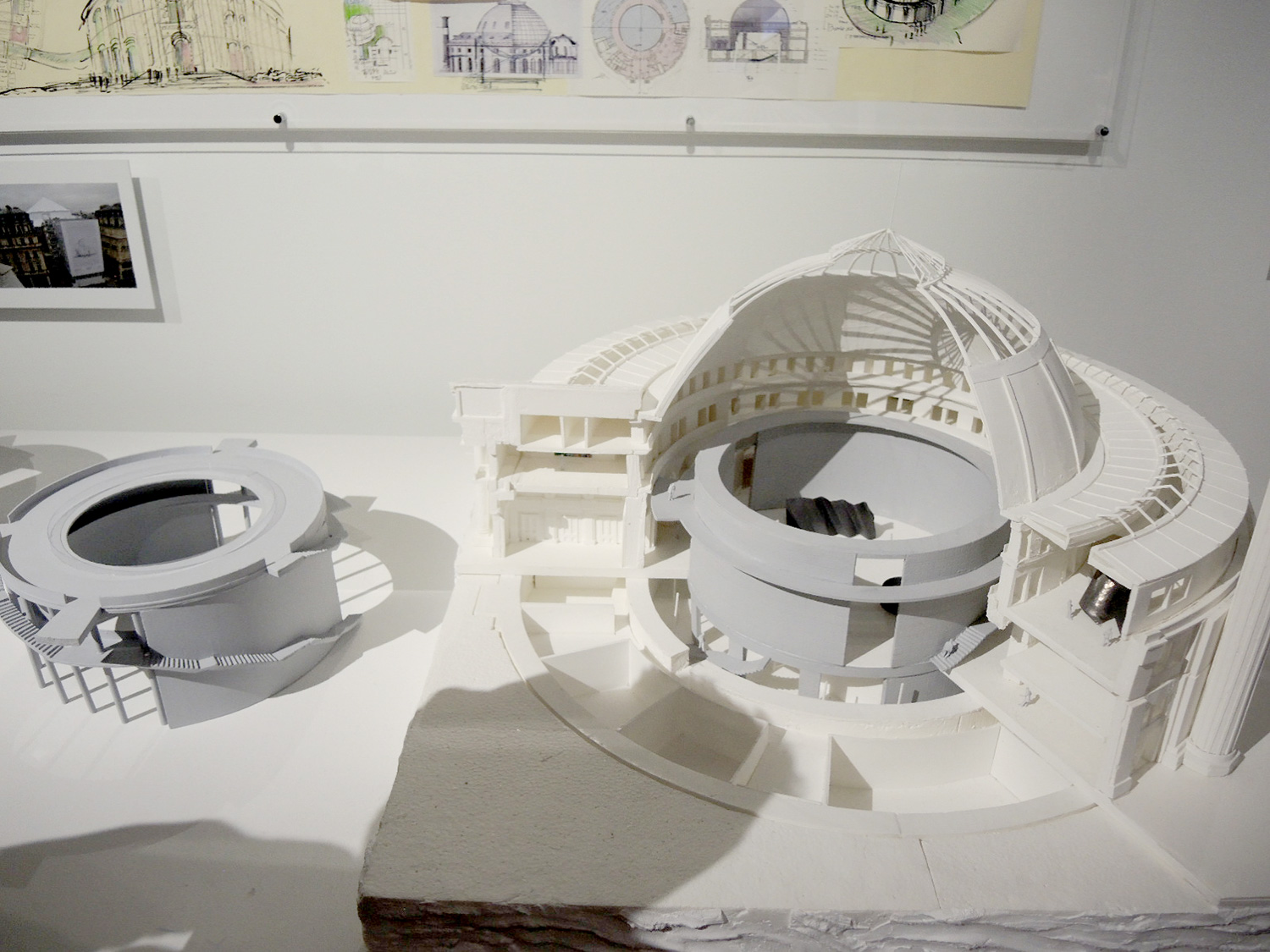

《ブルス・ド・コメルス》模型

《ブルス・ド・コメルス》模型

2018/12/01(土)(五十嵐太郎)

めがねと旅する美術展—視覚文化の探究—

会期:2018/11/23~2019/01/27

静岡県立美術館[静岡県]

大阪に行く途中、静岡に寄ろうかどうか迷ったけど、これは寄ってみて正解だった。同展は静岡県立美術館、青森県立美術館、島根県立石見美術館という地方公立美術館3館による共同企画展の第3弾。より正確には、3館のというより3人の学芸員による共同企画というべきか。静岡の村上敬氏、青森の工藤健志氏、島根の川西由里氏の3人は2010年に「ロボットと美術」展を企画。これが好評を博し、めでたく美連協大賞・奨励賞を受賞。この「ロボ美」を機に3人は意気投合して「トリメガ研究所」を結成したという。3人とも眼鏡をかけていることから「トリプルメガネ」を略した命名だそうだ。この「めがね」が今回の展覧会のテーマにもつながっていくのだが、その前に第2弾として、2014年に3人で「美少女の美術史」展を企画。これも「ロボ美」同様サブカル的要素の入ったオタク的空気の漂う展示で、同じく美連協の奨励賞を受賞した。

そして第3弾の今回の「めがね」だ。めがねといってもここでは視覚を補正するための眼鏡だけでなく、遠眼鏡、色眼鏡、顕微鏡、レンズ、VRゴーグル、万華鏡、鳥瞰図、遠近法、錯視……と拡大解釈し、古今の日本美術を中心に幅広く渉猟している。西洋の遠近法を採り入れた江戸の浮絵や、司馬江漢による静岡ならではの富士山の洋風画、浅草凌雲閣を描いた浮世絵と西洋版画の対比など興味深い展示も多いが、めがねとはすぐに結びつかない。現代では、富士山の頂上を丸く拡大した中村宏の《望遠鏡・富士山(女学生に関する芸術と国家の諸問題)》、波状ガラスを使った山口勝弘の《ヴィトリーヌNo.47(完全分析方法による風景画)》、少女の顔が連続写真のように連なる金巻芳俊の彫刻《円環カプリス》、のぞくと小さな世界が見える桑原弘明の一連ののぞき箱(これはすばらしい!)、女の子の眼鏡を通して瞳に映る外界を描いたMr.のシリーズ、著名人の眼鏡越しにその人の文章を捉えた米田知子の一連の写真のように、お眼鏡にかなった?作品もある。いささか風呂敷を広げすぎの感がないわけではないが、めがねはひとつの契機にすぎず、裸眼ではなく「なにかを通して見る」ということについて考える展覧会になっている。

特筆すべきは、トリメガ研究所の企画として新作アニメを制作していることと、3人の時代がかったポートレート写真を展覧会にもカタログにも掲げていること。そこまでやるか? ウマの合う学芸員が展覧会を共同企画することは珍しくないけど、固定した3人がシリーズのように3回も企画展を続けるというのはあまり聞いたことがない。意地悪な見方をすれば、公立美術館の学芸員が税金で好き勝手なことをやっているともいえるが、ぼくは学芸員自身が楽しんでつくる展覧会ほどおもしろいものはないと信じているので、ぜひ第4弾、第5弾と続けてほしいものだ(と思ったら、これが最後らしい)。惜しむらくは3館とも首都圏(および関西)から離れていること。だからこそできたという面もあるかもしれないけど。

2018/12/02(村田真)

ニュー・ウェイブ 現代美術の80年代

会期:2018/11/03~2019/01/20

国立国際美術館[大阪府]

金沢21世紀美術館始発の巡回展「起点としての80年代」に続いて、大阪でも「80年代展」が開かれている。金沢の出品作家が19人と少なかったのに対し、こちらは3倍以上の65人と大盤振る舞い。おまけにコレクション展でも「80年代の時代精神から」(時代精神に「ツァイトガイスト」のルビが!)をやっているので、見に行かない手はないでしょ。会場入口にはさっそく、アメリカのポップ・カルチャーを極彩色で表現した中西學の立体《THE ROCKIN’ BAND》が、展覧会を代表するかのように立っている。よくも悪くもこれが80年代ニューウェイブの典型かもしれない。

会場に入ると、河原温の《Today》シリーズの「JUNE 23, 1980」をトップに、作品が80-81年、82-83年と2年ごとに紹介されている。80-81年はまだミニマル、コンセプチュアル系の70年代的空気におおわれているが、辰野登恵子の表現主義的な絵画だけが唯一80年代を先駆けていた。それが82-83年になると、杉山知子、横尾忠則、日比野克彦、中原浩大、山倉研志など一気に色彩と具象イメージが現れ、84-85年、86-87年には先の中西をはじめ、森村泰昌、山部泰司、関口敦仁らが出そろい、ニューウェイブ全盛となる。最後の88-89年になると、福田美蘭や小田英之ら90年代のネオポップ路線につながる作家たちもチラホラ。

きわめてわかりやすい展示だが、いくつか気になる点がある。ひとつは、出品作家が多い半面、1人1点(または連作1セット)に絞られているので、必ずしも代表作が出ているわけではないということ。たとえば、辰野は80年代の初めと終わりでは作品が変化しているので1点では足りないし、石原友明は皮革の立体より初期の写真を使ったレリーフのほうがふさわしいと思うし、中原は絵画も彫刻も手がけているので両方出すべきではないか……と、言い出せばキリがない。また、80年代後半にもなってなぜ吉野辰海が入って、岡崎乾二郎や大竹伸朗が入っていないのか。これも言い出せばキリがないが、この3人に関しては明らかに違和感がある。

もうひとつは、70年代後半から80年代への橋渡しをした「ポストもの派」の視点が欠けていること。ポストもの派とは、70年代に支配的だったもの派をはじめとするミニマリズムやコンセプチュアリズムを、試行錯誤しながら超えようとした作家群のこと。彼らがいなければその後のニューウェイブが登場する余地はなかったし、またその必然性も生れなかったと思う。絵画でいえば辰野のほか、彦坂尚嘉(不出品)、堀浩哉、岡崎乾二郎(不出品)、諏訪直樹あたり、彫刻でいえば戸谷成雄、遠藤利克(不出品)、黒川弘毅ら、インスタレーションでは川俣正が代表格だ。彼らはもの派がゼロに還元した美術表現を再起動させるため、当時もはや死語といわれた「絵画」「彫刻」「美術」などの概念をもういちど問い直し、一から表現を組み立て直そうとした。そうした成果の上に、欧米からの新表現主義の動向を組み入れたニューウェイブが登場できたと理解しているが、そのポストもの派の重要作家が何人も欠けている。

これに関連して、80年代を理論面でも制作面でもリードしてきた彦坂尚嘉と椿昇が、同展だけでなくもうひとつの80年代展にも選ばれていないのは、いったいどういうわけだろう。とくに彦坂が指導していたBゼミでは、80年代初頭から銀座の画廊で「ニュー・ペインテッド・レリーフ展」や「ハッピーアート展」などのグループ展を戦略的に組織、これらが首都圏のニューウェイブにつながっていったことは間違いないが、そこらへんがすっぽり抜け落ちている。同展は大阪の美術館が企画したこともあって「関西ニューウェイブ」の作家が多いせいか、東京方面が手薄になったのかもしれないが、少なくとも80年代を生きてきた者の実感とはズレがある。

2018/12/02(村田真)

君は『菫色のモナムール、其の他』を見たか?

会期:2018/11/03~2019/01/27

モリムラ@ミュージアム[大阪府]

地下鉄四つ橋線で南下して北加賀屋駅から徒歩5分ほど、殺風景な住宅街に森村泰昌の個人美術館がある。家具屋だった建物の2階を改装し、2本の「80年代展」(国立国際美術館と高松市美術館)のオープニングに合わせて開館した。そのため開館記念展は「森村泰昌 もうひとつの1980年代」として、「君は『菫色のモナムール、其の他』を見たか?」というタイトル。出品はすべて80年代のもので、初期の写真やグラフィック作品から、デビュー作の《肖像(ゴッホ)》、赤松玉女との共作《男の誕生》など計30点ほど。興味を惹いたのは、1986年に開いたセルフポートレートによる初個展「菫色のモナムール」を、奥の展示室で再現していることだ。

森村というと「ゴッホ」の記憶が強烈だったせいか、どうしてもコテコテのお笑いアートみたいなキワモノ的イメージがつきまとうが、この個展を見ると印象がガラッと変わる。セルフポートレートといいながら首がなかったり、手足が欠けていたり、包帯が巻かれていたり、全身を赤や黒に塗られていたり、なにか暗くてドロドロとしたドス黒いものが感じられるのだ。考えてみればゴッホだっていまでこそ人気画家だが、当時は怒りっぽい貧乏画家で、みずから耳を切り落とし、精神疾患を患い、最後は自殺した(他殺説もあるが)異端児。そんな画家に扮する森村も相当の異端児なのではないか。ゴッホだけではない。ニジンスキーもフリーダ・カーロも三島由紀夫も、彼が扮してきた芸術家はみんなすさまじい情念の渦巻く異端児だ。そんな森村の原点というか素顔がかいま見られる展示だった。

2018/12/02(村田真)

![DNP Museum Information Japanartscape[アートスケープ] since 1995 Run by DNP Art Communications](/archive/common/image/head_logo_sp.gif)